基于街道尺度結構特征的人口與建設用地時空耦合分析

孔雪松,蔣獻佳,程 鵬*

(1.武漢大學資源與環境科學學院,湖北武漢 430079;2.武漢大學教育部地理信息系統重點實驗室,湖北武漢 430079)

城市化是全球大部分地區社會經濟發展的必經之路,城市內部人地關系研究主要基于城市化視角探討人口與土地兩個維度間的時空演變和相關關系[1]。改革開放至今,中國城鎮化高速發展,但普遍認為出現了土地擴張快于人口增長的“冒進式”人地關系,導致城鎮化率虛高[2-3]。城市建設用地面積從1981年的6720平方千米擴增至2018年的5.61萬平方千米,增長了7.35倍,呈明顯擴張態勢;而中國城鎮人口則由20171萬人增加到83137萬人,增長了3.12倍,城市用地擴展彈性系數遠高于合理閾值1.12[4]。此外,城鄉分割、建設用地分治、人地分離“三分”矛盾成為共識[5-6]。隨著新型城鎮化和鄉村振興戰略的實施,數量發展型城鄉建設開始向城鄉融合的高質量發展轉變,如何統籌協調城鄉人地關系成為關鍵。

國外早期研究借助人口與建設用地面積的比例關系來窺測城市擴張[7-9],這為國內學者進一步探索人口視角下的城市蔓延和擴展提供了借鑒。趙睿等探究了城市空間增長方式與人口密度的關系[10],Gao等研究發現中國城市建設用地變化率和人口變化率的蔓延指數為2.45%[11]。隨著城鎮化進程的快速發展和人地關系的不斷演進,研究內容也逐漸聚焦到人地系統的耦合關系。全國層面和典型區域城鄉二元結構下的城鎮[12-13]與鄉村[6,14]人地系統協同與否成為各界探討的熱點,并對人口、土地以及經濟城鎮化之間的耦合協調關系進行了定量探討[15-16]。此外,研究方法也從最初的單要素定量分析,到自然和人文要素耦合的綜合表征,主要方法有脫鉤模型[14]、耦合度模型[15-16]、彈性系數[17-18]、異速增長模型[19-20]等;在指標體系的構建方面則多與城鎮化掛鉤,通過數理方法從多維度建立衡量人地耦合關系的單一指標或多指標體系。總體而言,當前關于特定地區人口與建設用地耦合關系研究取得明顯進展,已形成涵蓋不同時空尺度的人地關系研究體系。然而,人口與建設用地的協調發展不是單一的數量關系,當前研究局限于從人地數量及其變化的耦合特征進行探討,較少考慮人口與建設用地的內在結構和發展質量;在研究尺度上,街道作為中國最基層的行政單元,能夠更清晰地反映人地關系的空間異質性[21],但目前聚焦街道尺度人地關系的研究比較單薄;此外,現有研究對于人地耦合評價多聚焦于某一時點的靜態耦合或某一時段的動態脫鉤,缺乏從動靜結合的視角深入探討人地發展的時空規律。

武漢市作為中部崛起的支點和長江經濟帶的脊梁,憑借其得天獨厚的地理區位和發展潛力成為國家中心城市。然而,在空間要素快速城鎮化的同時,人口城鎮化卻沒有同步發展。2000-2015年,建設用地呈現蔓延式和邊緣式擴張交替出現的高速擴張狀態[22],建成區年均增速逾22平方千米[23],而城鎮人口增長速度僅為城市建成區面積增長速度的一半。與此同時,人口過度向內集聚和建設用地向外無序蔓延使武漢空間發展出現功能性失衡,由此產生了土地低效利用、交通擁擠、局部空間生態環境惡化等問題。如何在城鄉社會經濟轉型發展中協調人口與建設用地關系,已成為武漢市實現高質量發展亟待解決的現實問題。基于此,本研究選取華中特大中心城市武漢作為研究對象,顧及結構特征建立人口與建設用地綜合指標體系,構建靜態和動態耦合度模型對街道尺度的人地耦合關系進行評價,在此基礎上探討不同組合類型的人地發展模式和關系,以期為中部地區城鄉人地協調發展提供決策思考。

一、研究方法及數據

1.研究方法

(1)評價指標體系構建。基于城市內部人口與建設用地互動的復雜性,為全面刻畫二者的變化特征及相互作用關系,本文基于代表性、基礎性、精簡性及可獲得性4個原則,兼顧數量和質量結構特征,構建人口與建設用地綜合評價指標體系。人口指標方面,在原有的數量指標基礎上增加年齡結構這一質量指標,選擇總人口、人口密度和老齡化率三項指標量化測度,能夠更有效地反映當前人口老齡化和社會發展活力;建設用地指標方面,選取城鄉建設用地面積表征數量結構,采用土地開發強度和土地城鎮化率測度建設用地質量結構,能夠更加全面地表征建設用地開發的合理性和城鄉發展水平。并采用層次分析法確定各因子的權重,如表1所示。

表1 基于結構特征的人口與建設用地綜合評價指標體系

(2)冷熱點分析法。冷熱點分析是局部空間聚類分布特征的一種判定方法,用來測度每一個單元與其周圍單元的聚類關系[24]。本文基于ArcGIS空間分析模塊中的Hot Analysis工具,利用Getis-Ord Gi*統計量判別其是否存在具有顯著性統計意義的高、低值聚類,并識別其空間分布位置。Getis-Ord Gi*統計可表達為:

(3)耦合度模型。“耦合”指兩個或多個系統或要素相互作用的現象,是在各子系統間的良性互動下,各要素相互協調的動態關聯過程[27]。耦合度則是指系統間相互作用的程度測度,反映系統無序及有序狀態的轉變過程,耦合度越大,系統則趨向有序,實現良性共振;反之,系統越不穩定。本文參考物理學中的耦合度模型[28],確定武漢市人口與建設用地耦合表達式為:

考慮到人地耦合是一個復雜的動態變化過程,既有觀測始末時點的狀態,也有觀測期間變化的大小和方向。然而,現有研究多關注時間點始末的格局,而較少關注時間段內變化過程,因此本文從研究時段內人口與建設用地的變化率出發,進一步分析二者動態耦合水平,其模型如下:

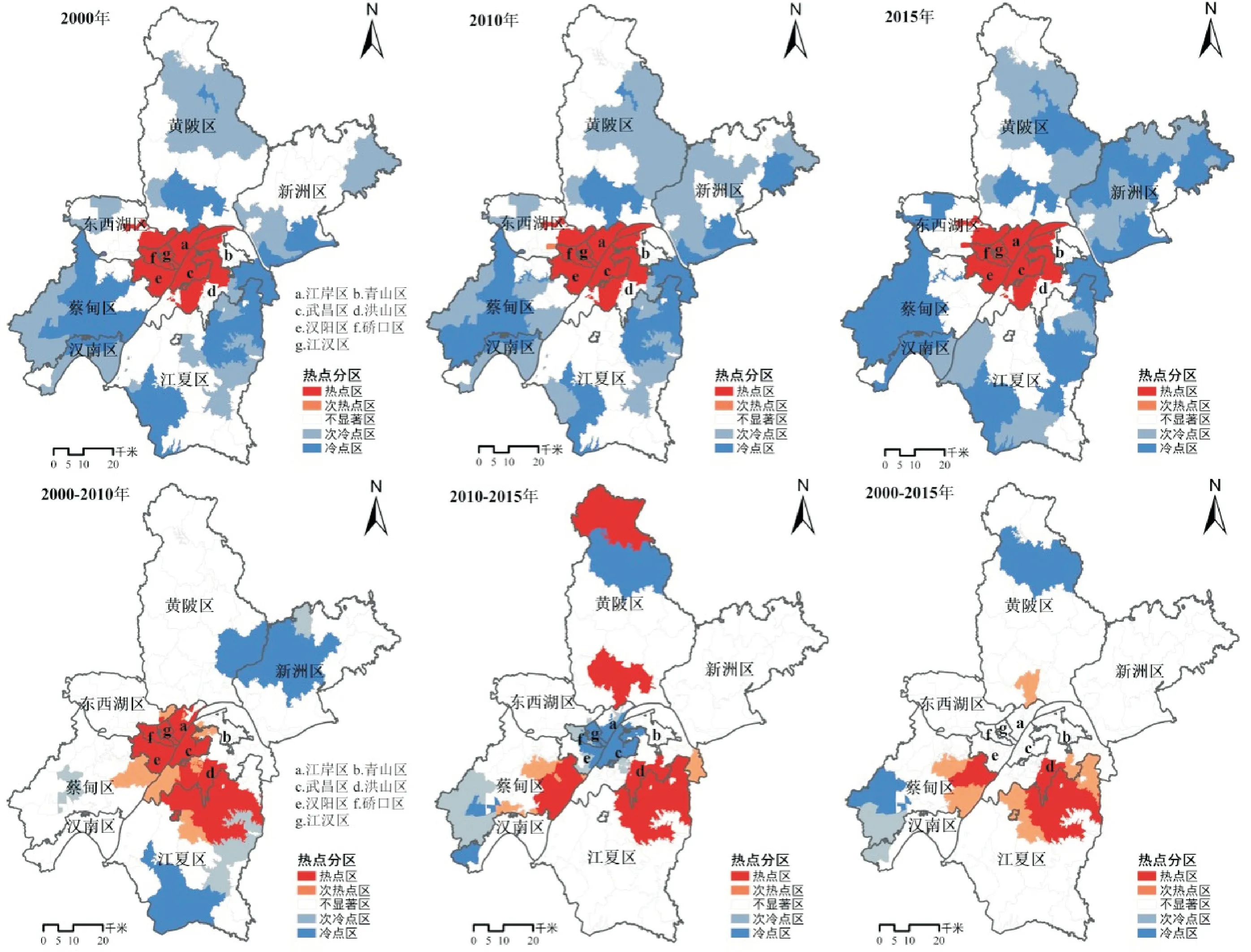

式中,C為人口與建設用地的耦合度,C∈[0,1];Pi、L i分別表示人口指數和建設用地指數;t1、t2為研究期始末時間點;ΔPi、ΔL i分別表示i行政單元內人口和建設用地指數變化率;|ΔPi|、|ΔL i|代表二者對應的絕對值。本文參考李濤等[16]研究成果,結合武漢市耦合度水平值,將耦合度等級進行整合并劃分為三類,即低度耦合(0.0,0.2]、中度耦合(0.2,0.4]和高度耦合(0.4,0.5]三類。

2.數據來源及說明

本研究基于特定人口調查時點和土地利用數據的可獲取性,選取2000、2010和2015年三個時間節點,以武漢市185個街道為研究對象,圍繞人口和建設用地綜合指標采集數據。人口統計數據來源于全國第五次、第六次人口普查數據、2015年全國1%人口抽樣調查數據和武漢市統計年鑒,土地利用數據來源于中國科學院資源與環境科學數據中心(http://www.resdc.cn),空間分辨率為30米,行政界線來源于武漢市2015年土地利用變更調查數據庫(1:10000)。此外,考慮到研究時段內部分街道數據受行政區劃調整或名稱變更而缺失,為確保數據的連續性和分析的可比性,本文以2015年街道行政區劃為基準,以行政區劃調整資料為依據,對研究期間發生調整的街道單元進行邊界和人口數據整合,以保障統計數據及其與行政單元之間的精準性和匹配關系。

二、結果與分析

1.武漢市人口與建設用地時空變化特征

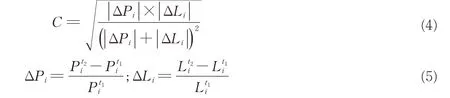

(1)人口變化特征。武漢市2000-2015年人口分布空間集聚較顯著,中心城區始終是熱點區,具有典型的中心-邊緣分布特征(圖1)。就單一時點而言,2000年武漢市低值聚類主要分布長江沿線以西,以次冷點區為主,黃陂區的灄口街道是唯一的冷點區。2010年和2015年東部的江夏區增加了大量的低值區,呈現以中心城區高值聚類向近郊區低值聚類變化的圈層式分布特征,且冷點區有所增加,2010年增加的冷點區主要分布在蔡甸區東北部和東西湖區的慈惠街道,2015年江夏區西北的幾個經開區也成為冷點區。從年均變化率來看,與單一時點的分布相反,中心城區成為冷點區,遠郊區高值聚類占主導,呈現遠郊區邊界三面環繞中心城區的分布格局。

圖1 武漢市人口及人口年均變化率冷熱點分區

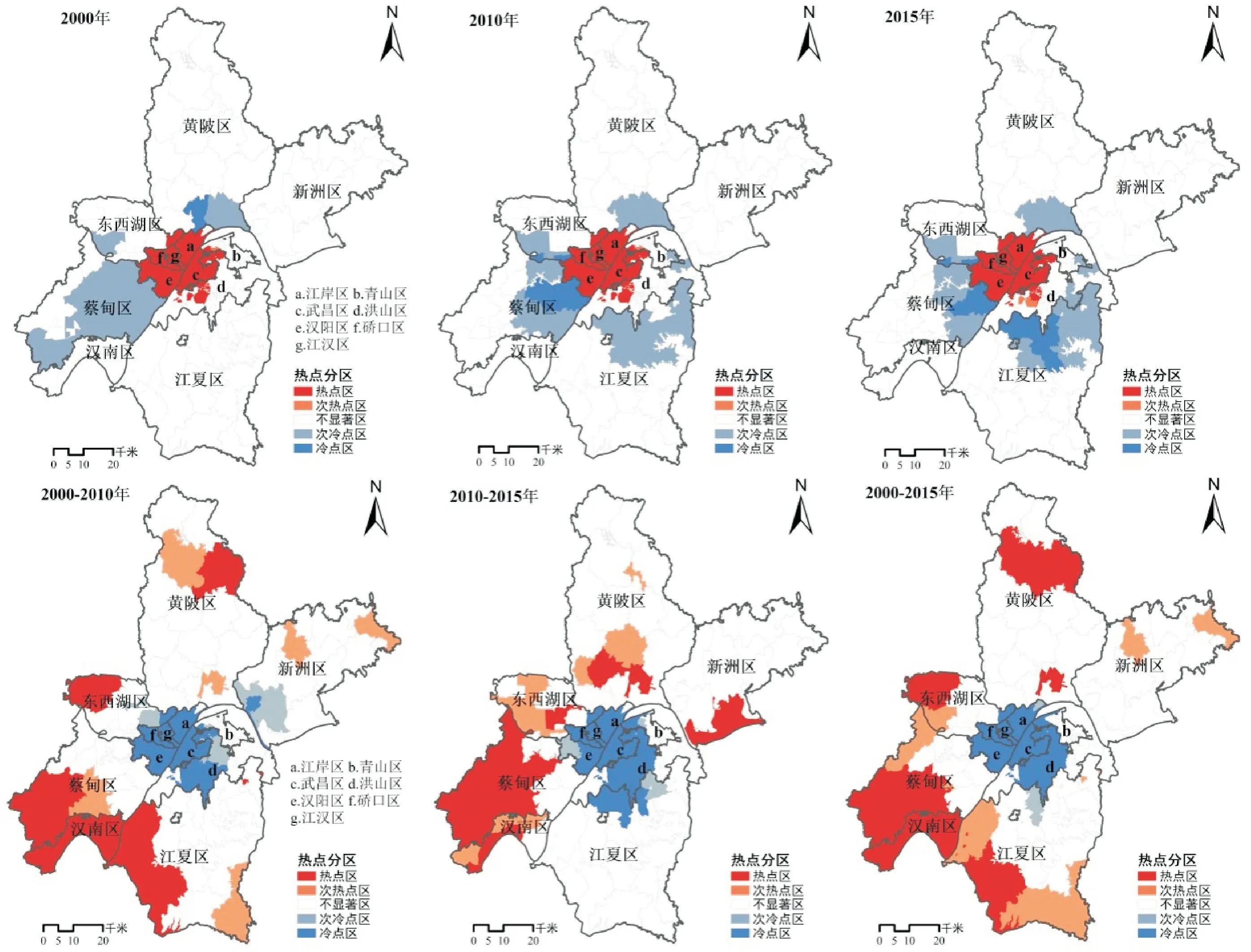

從人口結構內部分異的視角能更清楚把握武漢市街道人口變化的原因。從圖2可以看出,研究期間武漢市人口密度整體波動不大,這與其“中心城區高密度集中連片,新城區低密度廣域連綿”的空間分布格局一致,使得中心城區人口變化呈現低值集聚;而老齡化率平均值則顯著提高,從2000年的0.03到2015年的0.11,空間分布呈現沿漢江由中心城區向外擴展的趨勢,遠郊區高老齡化率組團分布在長江沿線以西,且研究期間遠郊區高老齡化率街區顯著增加,從而形成遠郊區人口變化高值聚類的空間格局。武漢市老齡化趨勢十分嚴峻,且老年人口郊區化的現象日益明顯,如何有效應對城鎮化帶來的快速老齡化是武漢市未來發展亟需解決的一大難題。

圖2 武漢市2000-2015年人口與建設用地結構散點

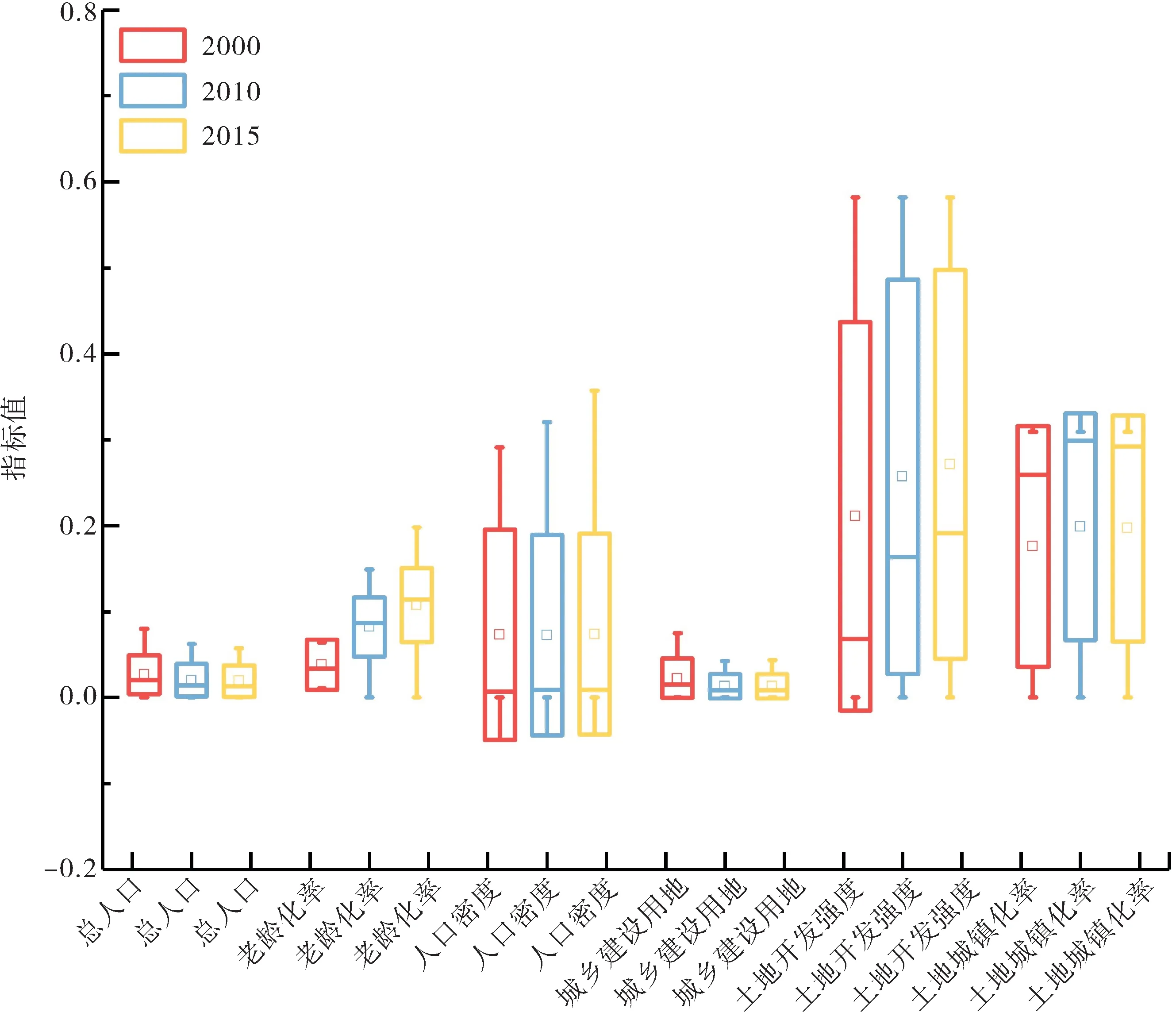

(2)建設用地變化特征。建設用地和人口的空間集聚在中心城區表現出較好的一致性(圖3)。相較于人口的空間分布,建設用地的空間集聚效應總體呈現向周邊擴展的趨勢,低值聚類顯著增加且表現出隨時間推移式的空間擴張。三個時間段的建設用地年均變化率波動較大,除江夏區北部和蔡甸區東北部保持高值聚類,其他區域處于高低聚類波動變化中。就建設用地內部結構而言(圖2),研究期間武漢市土地開發強度顯著提高,而土地城鎮化率先升后降,這一變化在中心城區尤其明顯,其變化率由2000-2010年的熱點區轉變為2010-2015年的冷點區。其原因在于,自2002年“武漢城市圈”及隨后“中部崛起”戰略實施以來,武漢城鎮化處于高速發展時期,中心城區建設用地高強度開發且漸趨飽和。2013年開始追求“兩型社會”發展目標,通過城中村拆遷改造和農村建設用地整治盤活城鄉建設用地存量以追求高質量城鎮化,有效控制城市無序擴展和土地城鎮化率“虛高”的現象。以城鎮發展為導向的高強度國土開發不利于社會經濟可持續發展,建設用地節約集約利用以及拓展建設用地的立體化開發,是實現國土空間合理開發利用的重要途徑。

圖3 武漢市建設用地及其年均變化率冷熱點分區

2.武漢市人口與建設用地耦合特征

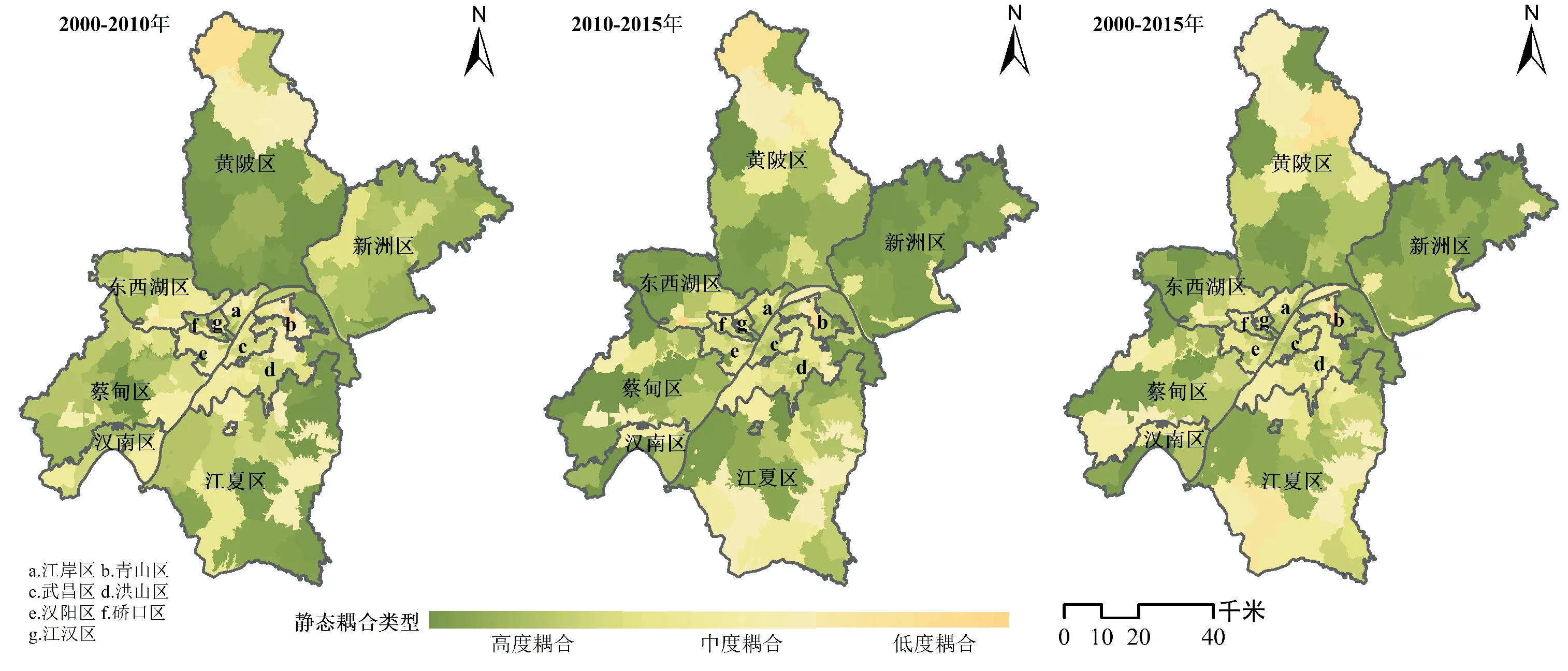

(1)靜態耦合。2000-2015年武漢市人口與建設用地的耦合度總體略呈上升趨勢,三期平均耦合度分別為0.4118、0.4182和0.4162,中心城區和遠郊區平均耦合度均處于高度耦合水平,最低值均出現在武鋼廠區,不足0.1。從耦合類型來看,變化主要在高度耦合與中度耦合之間,高度耦合始終占主導,2010年最多,共136個,占比74%;低度耦合最少,數量穩定地保持在4~5個。作為重工業基地的武鋼廠區占地面積大,開發強度一直較高且變化不大,穩定在0.5左右,接近最高值,但是其環境污染難以吸引較多人口,是唯一穩定處于低度耦合水平的街道。

從空間格局來看,整體上呈現中心城區高度耦合、近中心城區中度耦合和遠郊區高度耦合的夾心式分布格局(圖4)。中心城區人口密度大、土地開發強度和土地城鎮化率均高,人地高度耦合;相反,遠郊區高度耦合的街道則具有人口密度與土地開發強度“雙低”特征,同樣使二者達到較高水平的耦合。遠郊區的木蘭鄉、木蘭山風景區、蔡店鄉和安山鎮,人文與自然資源豐富,同時也是重要的生態保護區,一定程度上對建設開發起到限制作用,開發強度指數低于0.01,使得人地關系處于低度耦合水平,這種由內在資源優勢形成的低耦合人地關系具有可持續性。

圖4 2000-2015年武漢市人口與建設用地靜態耦合類型

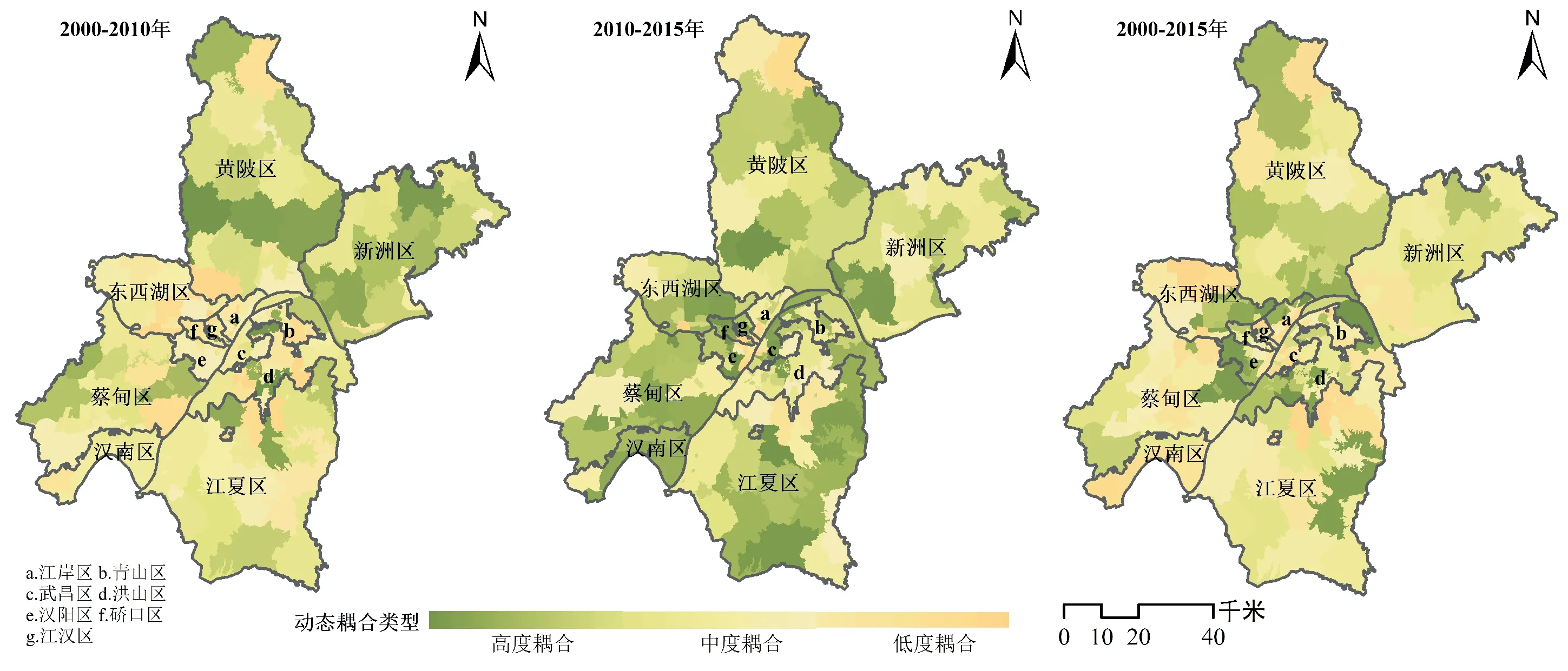

(2)動態耦合。動態耦合度總體低于靜態耦合度,平均耦合度均處于中度耦合水平(圖5),遠郊區各時段平均動態耦合度高于中心城區,說明中心城區人地關系動態變化失衡較遠郊區更為顯著。2010-2015年間以高度耦合為主,占比超過50%,其余兩個時間段中度耦合類型居多,占比均在43%左右,相比于靜態耦合,其低度耦合數量顯著增加。中心城區靜態耦合水平總體偏高,但是動態耦合卻并沒有繼續保持高水平,高度耦合類型在2010-2015年期間顯著增加并占主導,另兩個時間段均以低度耦合為主,這也與前面人地變化特征相呼應。2000-2015年,中心城區保持高人口密度,整體變化不大,但是2000-2010年在國家區域發展戰略及積極的土地管理政策引導下,中心城區建設用地規模得到迅速擴張,人地變化不同步導致失衡;2010-2015年,城鎮村改造和建設用地整治一定程度上穩定了土地城鎮化率,期間人地關系趨向緩和。與此相反,遠郊區一些鄉鎮在靜態耦合中屬于低度耦合類型除臺商工業園仍處于低度耦合外,其余耦合度水平均在中度及以上,對于發展旅游的這些鄉鎮而言,協調人地關系變化是維持發展活力的重要保證。

圖5 2000-2015年武漢市人口與建設用地動態耦合類型

3.武漢市人口與建設用地耦合組合類型識別

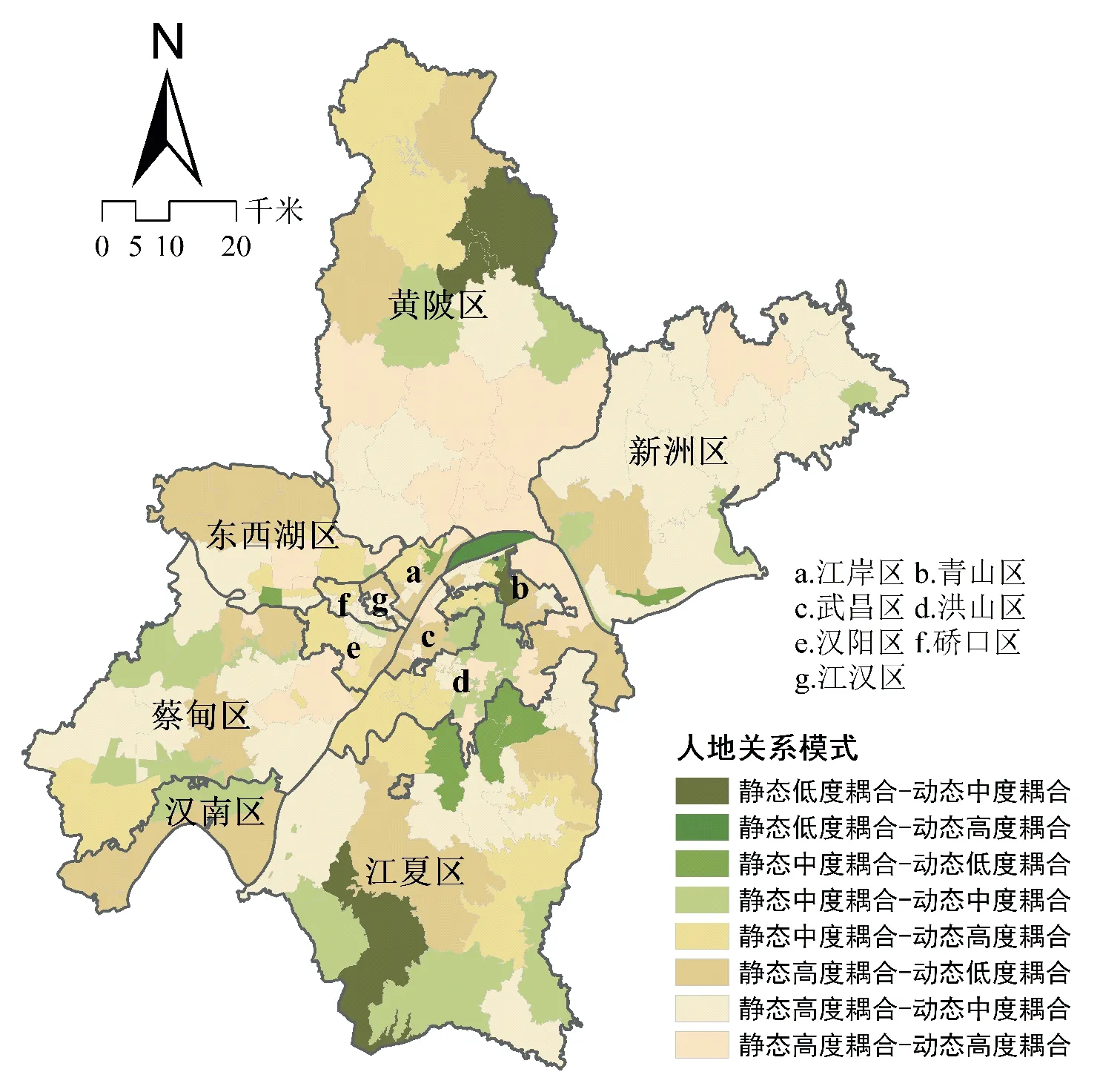

靜態耦合僅僅表示某一時點人地耦合的格局與狀態,動態耦合則表示二者相互關系的過程和趨勢。靜態耦合與動態耦合相結合既能折射現狀人地關系水平又可預判未來趨勢,為合理控制城市人口、調整用地結構、優化城市空間布局等指引方向。本文綜合各街道的靜態耦合和動態耦合,對全市185個街道進行組合,得到8種人地關系類型(圖6),靜態高度耦合與其他動態耦合類型組合得到的三種模式均比其他五種模式數量多,且靜態高度耦合與動態中度耦合的組合類型成為武漢市人地關系的主要模式。

圖6 武漢市人口與建設用地關系耦合組合類型

(1)從靜態低度耦合與其他動態耦合類型組合來看,共兩種模式:即靜態低度耦合-動態中度耦合、靜態低度耦合-動態高度耦合。這兩種模式表示當前人地耦合水平低,但未來趨向于中、高度耦合,人地關系逐漸趨向協調。青山區的武鋼廠區、洪山區的天興鄉、江夏區的安山鎮、黃陂區的木蘭鄉和木蘭山風景區這五個街道屬于這兩種模式。武鋼廠區應在維持目前人地關系的基礎上,通過增加人力資本和提高社會福利來吸引更多人就業以適度分散中心城區的人口壓力;其余四個街道應保持對旅游資源的保護,促進人地可持續發展。

(2)按照靜態中度耦合與其他動態耦合類型組合則有三種模式:靜態中度耦合-動態低度耦合、靜態中度耦合-動態中度耦合、靜態中度耦合-動態高度耦合。靜態中度耦合-動態低度耦合這種模式中心城區有4個,新城區5個,以工業園和經開區為主,主要分布在長江以東,江夏區的佛祖嶺辦事處、廟山辦事處和藏龍島辦事處這三個位于經開區的街道都屬于此模式。中心城區的四個街道均出現人口變化率快于建設用地變化率,而新城區的三個經開區因經濟發展對土地開發的需求較大,使得建設用地變化率遠遠高于人口變化率,導致人地關系失調。對于這一類人地關系,應適度控制建設開發強度,同時加大人才吸引力度,大力發展高新技術產業,促進產業結構升級。靜態中度耦合-動態中度耦合和靜態中度耦合-動態高度耦合兩種模式的特點是人地耦合關系長期處于中度水平或趨向于更高水平。集中分布在洪山區、蔡甸區、黃陂區和江夏區,人增地減、人地同增是未來這一模式街道的主要發展趨勢,在今后的發展過程中需保持既有的方向和速度穩定發展。

(3)靜態高度耦合與其他動態耦合類型組合也有三種模式:靜態高度耦合-動態低度耦合、靜態高度耦合-動態中度耦合、靜態高度耦合-動態高度耦合。這三種模式表明當前人地關系高度協調,但是人地關系將會趨向惡化或者至多保持不變。其中靜態高度耦合-動態低度耦合是人地矛盾沖突最明顯的區域,呈現以中心城區為極核,呈中心對稱分布在城市東西兩側,共有51個街道屬于此模式,71%位于中心城區。靜態高度耦合-動態中度耦合模式的數量占比最高,達到30%,在中心城區和新城區數量相當。這兩種模式中大部分街道人口變化率快于建設用地變化率,不管是人增地減還是人地同增,普遍存在老齡化率顯著提高的現象,51個街道平均老齡化率指數由2000年的0.0389變為2015年的0.1203,相比總人口及人口密度增減波動變化現象,過去15年老齡化率的持續提高對人口結構指數的影響最為顯著,由此可見,這部分街道老齡化對當地的人地耦合關系產生了較大影響。雖然人增地減的模式比較集約,但是老齡化率提高帶來的人口增加可能會降低社會發展活力。政府應在合理控制主城區人口數量的基礎上,落實老年人口基礎配套設施,同時推進新城區空心村整治和農村新型社區建設。

靜態高度耦合-動態高度耦合是較為理想的人地耦合模式。中心城區有12個街道屬于此模式,主要位于長江以東的武昌、洪山和青山區,新城區的13個街道則主要分布在黃陂區。該模式現狀人地耦合水平高,且未來有持續保持這種高耦合水平的趨勢。但不容忽視的是,這種類型的大部分街道都趨于人地同增,且主要與人口和建設用地結構內部老齡化率以及土地開發強度的提高有關。事實上,在經過城市建設用地迅速擴張后,產業集群持續結構升級,區域建設用地得到集約利用[29],人地關系將逐漸趨于和諧發展的穩定狀態。因此,該模式區應促進建設用地外延式擴張向內涵式發展轉變,同時因地制宜推進城鄉建設用地整治和產業結構升級,以保持人地協調發展狀態。

三、結論與討論

1.結 論

本文以武漢市185個街道為研究對象,以基于結構特征的人口與建設用地耦合關系為切入點,分別從人地時空變化特征、人地動靜態耦合特征和人地關系模式三方面揭示了2000-2015年武漢市的人地發展關系,得出以下結論:

(1)研究期間,武漢市中心城區人口與建設用地基本表現趨同態勢,二者的變化則存在時空分異。人地綜合指數在中心城區均為熱點區,人口年均變化率呈現相反特征,建設用地年均變化率則從熱點區轉為冷點區。從人口結構看,人口密度呈現的“中心-邊緣”模式和人口老齡化率的軸線擴張式分布格局,直接影響人口指數的空間集聚效應,快速老齡化及中心城區過高的人口密度是城鎮化進程的必然,也是武漢市進入高質量城鎮化亟待解決的難題;從建設用地結構看,土地開發強度穩步提高和土地城鎮化率的波動上升,對應著建設用地年均變化率在空間上的集聚變化,但過高的土地開發強度不利于社會可持續發展,政府應予以控制。

(2)武漢市人地耦合關系處于不斷變化中,整體上人地靜態耦合態勢呈現上升的趨勢,且動態耦合度顯著低于靜態耦合度。靜態耦合類型以高度耦合為主,從空間格局來看,整體上高度耦合和中度耦合呈現由中心城區向周圍呈圈層式交替分布的變化,中心城區人地高度耦合是因為人口密度大和土地開發強度大、土地城鎮化率高,而新城區反之;動態耦合主導類型隨時間變化也在高度耦合和中度耦合間波動,部分靜態耦合度較高的街道并沒有出現預期的高水平動態耦合,動靜態耦合空間類型匹配上出現錯位。

(3)武漢市街道尺度人地耦合模式共8種,以靜態高度耦合-動態中度耦合為主,占比30%,靜態高度耦合-動態高度耦合這種模式是最佳人地耦合模式,但是這種類型街道人地變化并不是最合理的;同理,靜態中度耦合-動態中度耦合和靜態中度耦合-動態高度耦合屬于人地關系漸趨改善的兩種類型,人地變化主要以人增地減和人口增長率快于建設用地增長率的人地同增為主,這種人地關系可持續相對更好。此外,人口結構中的老齡人口增加帶來的人口變化率的提高直接影響到人地協調關系,如何處理快速老齡化下的人地關系失衡問題,成為武漢市能否實現高質量城鎮化發展的關鍵。

2.討 論

(1)系統研究人口與建設用地的時空耦合關系,是優化資源配置實現城市健康發展的重要基礎,同時能為以人地掛鉤為依據的國土空間規劃提供借鑒。本文結合靜態耦合和動態耦合模型,分析了武漢市人口與建設用地耦合關系,為武漢市城鎮化過程中人地可持續發展提供了實證依據。相比現有研究單從某一時點或某一時段變化剖析人地耦合關系,本研究基于結構視角剖析人地耦合的現狀格局和未來趨勢,能更全面系統地把握區域人地耦合協調發展規律,從而為突破“虛高城鎮化”困境和實現城鄉融合的高質量發展提供合理參考。

(2)武漢市土地開發強度和土地城鎮化率反映了城鎮建設用地的過速增長和農村建設用地的剛性增長,這背后與其績效考核體制及城市規劃密切相關。城鎮建設用地快速增長的內在動力是目前普遍存在的行政晉升與績效掛鉤體制,而城鄉規劃的科學性不足及建設用地增減掛鉤政策助推了城鎮快速擴張;農村規劃管理和監督機制的不完善,使得建設用地整治缺乏有效的空間引導,空心村及人口老齡化是其人地關系矛盾的重要表現形式。

(3)人口與建設用地是兩個相互影響的復雜系統,囿于資料和數據等的限制,基于更加精細的指標(如容積率、青年人口比重等)數據對城鄉維度的人地分異及各類建設用地與人口關系的探討未能展開;此外,本文采用的耦合模型只能從數值分布的規律上看出二者在規模上的趨同性,而無法把握其內部的真正交互作用關系。地理學的人、地、時、空關系蘊含了事物發展的本質規律,不同時空維度的人地關系具有不同的耦合階段和發展規律,這種人地耦合關系具有尺度性、階段性和動態性,需要開展多尺度、多維度和長時間序列的觀測研究,在深入理解區域人地關系本質的同時科學指導地方規劃實踐。