單元聚合空間:龍美術館與瓦爾斯浴場單元設計比較

王墨澤劉克成

單元聚合空間,不同于均質的框架結構,在于空間單元通過某種組織關系聚合,有群落的屬性,其聚合關系可以嚴謹緊密也可以自由松散,框架即使范圍再大也是單一形態,而獨立的單元即便只有兩個也存在聚合關系,因此單元聚合空間與框架結構空間在組織邏輯上有所不同,單元聚合空間的前提是獨立的空間個體。

龍美術館是由傘拱單元聚合的大空間,瓦爾斯浴場則是由懸臂結構單元聚合的空間,目的都是形成有秩序的公共空間。因此筆者從構成這兩座建筑的最基本單元出發,針對這兩座建筑在場所要素、空間秩序、材料構造部分進行圖解分析和比較,試圖梳理兩座建筑在針對單元聚合空間而形成的設計方法。

1 要素的抽象

“尊重場所精神并不表示抄襲舊的模式,而是意味著肯定場所的認同性并以新的方式加以詮釋。”在面對并非空無一物的場所時,多數建筑師的直覺就是對場所要素的感知與提取,并被高度抽象形成空間或者形式的原型,而除了表象的要素之外,建筑物與場所的對話、材料構造與在地材料的對話共同形成對場所文脈的呼應。瓦爾斯浴場和龍美術館正是由此出發完成了建筑和場所的高度契合。

1.1 瓦爾斯場地要素

在瓦爾斯當地,居民對在地材料的運用并不是將美學作為首要的考量,而是直接將有效的片麻巖材料運用到當地的建筑屋頂,形成統一而多樣的形式。村落也可以視為聚合的公共建筑,由相似的單元以及同質的材料組成,這點在后期瓦爾斯浴場的形成有直接的對應。瓦爾斯浴場周邊的基礎設施,諸如預防落石和雪崩的長廊以及水壩,作為和山體力量抗衡的設施牢不可摧地嵌入地形之中,其內部空間也壯觀豐富,場地中所呈現的種種現象使得卒姆托將最后的概念抽象為“Boulders standing in the water”(石塊佇立在水中),也正如彼得卒姆托在當地找到了八千萬年前瓦爾斯景色的海報一般,只有水與山,設計概念因此變得簡潔而有效,體量置入在山體內,成為原先酒店地下的一部分,原來是幾乎萬年不變靜態的景觀,而建筑的策略也是通過穩定和消隱的狀態與環境對話。

1.2 龍美術館場地要素(圖1~2)

圖1 瓦爾斯當地的景觀海報《8000萬年前的瓦爾斯山谷》

圖2 1966年作為煤場的西岸(USGS航拍)

不同于在山中的瓦爾斯浴場,龍美術館的場地位于之前熙攘的煤場,一種以簡潔高效工業化為主的場地劃分,使得龍美術館也是在原場地柱網之上進行建造,場地中煤料斗早已失去運輸卸貨的作用,只留下其空置的結構,龍美術館的平面布置中也巧妙地將煤料斗置于其入口空間處,并成為其外環境的一部分。建筑與場地原有的構筑物并置,形成了新的空間秩序,最大程度地回應了場地的文脈。

因此在總平面上可以對比兩處建筑和場地的契合關系,瓦爾斯浴場嵌入場地,與酒店通過甬道相連,延伸出來的部分是浴場的獨立空間;而龍美術館則將原有構筑物和地下的結構相對應反映在總平面上,二者都是以最恰當的方式與場地原有的結構進行直接或間接的對接。

1.3 要素到結構主義(圖3~4)

圖3 瓦爾斯本土民居

圖4 煤料斗單元遺址

“一座真正的房子必須像一座小城市;一座真正的城市必須像一座大房子。”凡·艾克強調整體和部分之間的聯系,提出構型原則(Configurative Discipline)即是結構主義(Structuralism)的前身,結構主義所包含的清晰組織原則、類似的單元建構、轉換空間的強調以及建造和使用的靈活都在這兩座建筑上有所體現。瓦爾斯浴場之前的場地為采石場,其中被劈開的片麻巖成為組成當地民居的重要材料,外墻以及屋頂都有被使用,每一處民居都成為近乎單一材料組成的單元,瓦爾斯浴場的單元也從中抽象而來,構成了新的單元組織。

同樣龍美術館的單元則來自于場地中現存的煤料斗,每個單元都作為煤料卸載的功能存在,結構形式和功能為一體,因此龍美術館的單元也將結構、設備乃至建筑空間的墻與屋頂合為一體與場地中的煤料斗設施產生緊密的呼應。兩處建筑一開始就從最基本的單元出發,高度地抽象形成基本空間和形式的單元,總結為場地要素提取(原有的構筑物、遺存),進一步到單元空間原型的生成。

1.4 材料要素

材料的同質化也是場地高度抽象的結果,瓦爾斯浴場的材料來自于采石場和民居,并且以石為料已成了當地的傳統,更重要的是在群山的環境圍繞后,每一處材料要素在環境氛圍的創造中發揮了相應的作用,片麻巖來源于山體后經過人工精致的砌筑又重回山體,室內也延續外部砌筑方式,白石的晶脈延續水的特質,而在室外的白石云母晶體和遠山的積雪呼應,從場地提取的材料要素構成了瓦爾斯,也和場地形成了整體。龍美術館在材料上清一色為混凝土,與煤料斗相仿,但清水混凝土更為細膩,與原有的煤料斗材料有所區分,室內龍美術館依然采用清水混凝土,建筑單元的材料正如同場地原有的結構,材料內外一致。建筑基本單元材料都是源于場地,并進行細致化的處理和重構,達到既融于場地又區別于原有構筑物的作用,總結為場地材料提取到相近材料單元重構。

2 疊加的秩序

坂本一成提及過建筑中兩種最重要的要素(墻體和屋頂)不再相互限制,而是以一種自由的關系存在從而獲得“自由圍合”和“自由覆蓋”時,建筑是否具有更大的可能性。那么這兩種基本的操作通過不斷重復疊合是否有新的可能,龍美術館和瓦爾斯浴場的空間秩序便通過模糊墻與頂來形成新的可能性,不是單一的墻也不是單一的頂,空間秩序是由頂面與底面秩序共同疊加而形成。

2.1 疊加關系

龍美術館的平面布局受制于原地下的柱網結構,但地下部分也提供了空間單元的基本模數,空間秩序的建立真正來源于傘拱單元的不斷組合,頂面和底面疊加產生了新的秩序。頂面為了覆蓋,底面為了圍合,水平性的圍合是從人視點與體驗出發,因而最為直接,現代主義建筑的革新也在于自由平面,而垂直性的頂面在現代主義建筑空間中扮演怎樣的角色,大多因其較少與人的體驗產生直接的關聯而并未被重視。隨著現代主義建筑師對地域的關注,屋頂這一覆蓋的要素在跨度乃至材料上有了新的演繹,頂面的秩序也作為空間層次中重要的構成部分,如在重復單元聚合空間中單元頂面的組織,形成了與底面圍合相互呼應的系統。

在龍美術館中,幾乎每個主要展覽空間都是由兩個以上的傘拱進行的覆蓋,空間的重要性并非僅僅通過尺度來體現,而是層次的組織,因此越是核心的空間,覆蓋的數量越多,因而產生的空間層次越多。與此同時,傘拱單元在底面上形成圍合的秩序,核心空間也因圍合而確定,因此覆蓋和圍合的層次幾乎是一一對應,底面核心空間因風車狀的圍合產生多重的流線,同時頂面單元相接并不相交的關系使得光線進入,進而進一步豐富了底面空間。

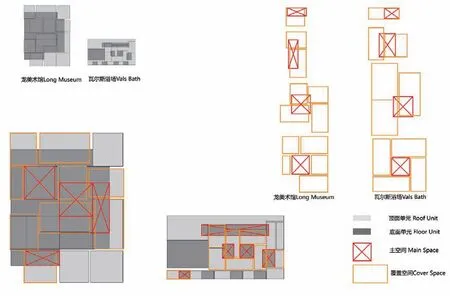

2.2 垂直覆蓋(圖5)

圖5 瓦爾斯浴場和龍美術館頂面與底面疊加秩序分析

瓦爾斯浴場的懸臂結構單元首先覆蓋其單元本身,其單元自成一個空間,多個單元聚合共同構成了頂面的系統。同龍美術館一樣,在下圖中我們可以看到頂面單元制造的覆蓋空間和底面單元制造的主空間之間疊合的關系,主空間的層級越高,其覆蓋空間的單元越多且組織方式越為復雜。

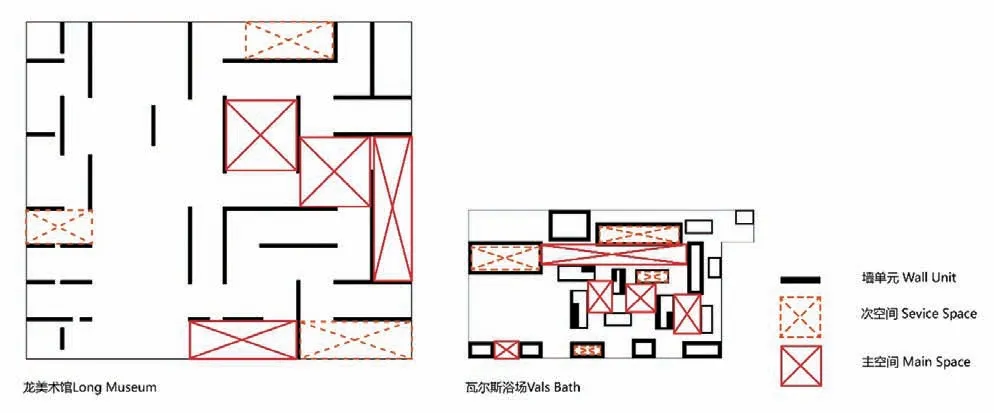

2.3 水平分隔(圖6)

圖6 瓦爾斯浴場和龍美術館水平分隔秩序

而在水平分隔中,龍美術館和瓦爾斯浴場的墻體既圍合單元本身,又通過單元形成更“厚”的可利用的墻體,這些厚墻體構成了風車平面,足夠的靈活與通透。瓦爾斯浴場是體量式圍合——形成流動公共空間和各自獨立的單元空間,在流動的公共空間中可以看出一個大空間是如何由若干個單元延伸的部分構成的,作為浴場功能,在均質的體量之間穿越本身就會使空間的秩序更加具有迷宮的感覺,并且每個體量本身是作為人的主要使用空間,強調體驗,因此在剖面上也有不同變化,單元內的墻體變化形成了次空間的空間秩序,比如入口的狹小和室內的放大,不同單元中有其獨特的“內腔”。

龍美術館墻體主要是通過位置錯動,沒有完全通過墻體封閉的空間,因此展覽流線也是豐富多樣,符合現代藝術的展覽需求。展品的尺度決定了主次空間的關系,次空間在建筑的側端,面積是主空間的一半,次空間的內部組織則是通過隔墻的再次分隔形成秩序。

綜上,瓦爾斯浴場的主空間秩序來源于單元的墻體,而次空間的秩序來源于由墻體組成的體量,頂面的秩序通過單元構成,從而形成整體的秩序。龍美術館則是通過單元墻體一次性塑造了主空間與次空間,而在頂面和底面的關系上更為突出,頂面的秩序影響到底面,雖然頂與墻的要素之間變得模糊,但是整體構成了清晰的主次和流動關系。

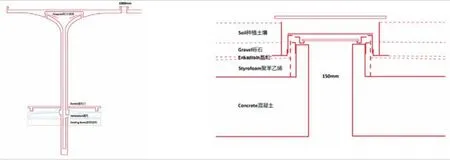

3 體驗的構造(圖7~8)

圖7 龍美術館頂部交接細部,瓦爾斯浴場頂部交接細部

圖8 龍美術館空間的光影

單元空間在構成上是統一的,因此在尺度上和空間圍合是類似的,而單元之間的組織關系因材料構造和介質的異同造成了不同的身體體驗。瓦爾斯浴場的介質是水,而龍美術館的介質是光,兩處建筑不同的材料構造在應對不同介質后使參觀者產生新的體驗。

3.1 光的退暈

龍美術館對光的要求是均衡可控的,但光在弧形的傘拱面上產生了退暈的效果,使得作為背景的墻面肌理更加獨特,另外在建造過程中,底層的壓力形成的細密紋路并未被抹去,底部的混凝土墻隨著時間的變化產生不同的暈影,除本身形態外,傘拱之間單元近1m的橫縱交接也使得退暈有了疊加的效果,因此傘拱與光影的配合也成為展品的一部分,傘拱內部藏有空腔,設備問題得到了有效解決,傘拱既是結構單元,也是空間單元,也是設備單元,空間的體驗變得更加純粹,并且在和傳統空間相比較的過程中,相同材料延伸到屋頂乃至整棟建筑,龍美術館也采用了類似的方式。

龍美術館雖然沒有水,但是傘拱單元藏起的通風設備從地面通風,較之于灰色細膩的清水混凝土,黑色混凝土打磨的地面具有一定的反射性,頂部的空間因此在地面被延長,地面的處理并沒有看到清晰的分隔,但傘拱單元投下的倒影將地面分為新的區域,多了一層“光的地面。”

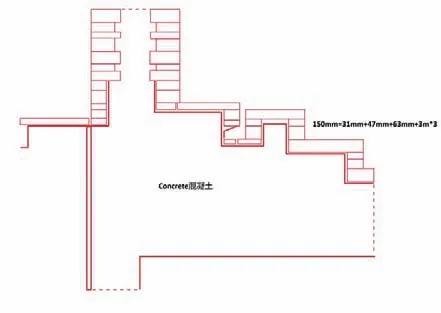

3.2 水的氤氳

瓦爾斯浴場將水作為最重要的介質,體驗者最主要的感受來源于水和浴室氤氳的氛圍,而光在其中則扮演了空間秩序的引導和對材質的聚焦,我們可以看到單元之間的交接僅有150mm,天光因此匯成一條線,而到底部人視點處,光的范圍更大,可以觀察到石材的拼接,建筑師對細節的關照也需要被體驗到,正如石材在樓梯的交接是150mm,由規格為31mm、47mm和63mm的石材構成一樣,三種不同尺度多重變化接近于自然的肌理。

如果說我們閱讀平面剖面從而了解建筑的空間秩序,而材料構造幫助我們了解身體體驗和氛圍的秩序,這是無法單從平面和剖面獲得的。頂面除了厚厚的石板(混凝土)還有縫隙中漏出的光,照耀在水跡的地面上形成了新的視覺體驗(圖9~10)。

圖9 瓦爾斯浴場石砌細部

圖10 瓦爾斯浴場石上水跡

身體體驗與視覺引導瓦爾斯浴場的身體體驗是建筑師最關心的出發點,因為浴場的水、溫度、蒸汽、光線將以往簡單的建筑材料變得更加具有體驗感,即便是簡單砌筑的片巖因水的粘結而變得與眾不同、近人的尺度與溫度使得人與建筑的親近感極強,甚至會激發有趣的行為:歌唱、水下發聲、墻上拍手印等,而由不同單元組織的屋頂的人工光以及更重要的縫隙流露出的自然光照射在墻上、地面及水面上,產生了新的層次,同時因為高聳如教堂般的屋頂又產生了不同的聲音效果,屋頂從光、聲上塑造了多樣的可能。

結語

在城市層面,單元聚合空間其實并不僅僅局限于建筑,也可以是一個街區。國內一些老城區有著傳統的肌理和格局,每一座老房子都有著類似的材料和尺度,多個房子構成了院子,多個院子又構成了街區,每座城市有著自己獨特的肌理。在舊城的更新之中新建筑如何介入,尺度過大的建筑總會將原有肌理破壞殆盡,而從老建筑原型出發的單元是比較恰當的介入手段;在功能層面,單元各自獨立的特性使得空間的劃分非常靈活多變,功能可以根據需要靈活調整,尤其在城市突發事件中這種單元空間會有較一般大空間更方便使用與管理的潛力;在單元的塑造層面,材料和構造源于對場所的理解會使得體驗更加豐富多樣。

綜上,龍美術館和瓦爾斯浴場都位于既有環境內,單元的形成從場所中提純要素、單元聚合通過水平與垂直的向度疊合,單元內以及單元之間的材料構造創造身體體驗,從而形成了其獨特的單元聚合空間設計方法。

資料來源:

圖1:Sigrid Hauser.Peter Zumthor Therme Vals[M].Translated by Kimi Lum, Catherine Schelbert.Chicago: University of Chicago Press,2007: 19;

圖2:1966年10月17日USGS上海航拍圖:https://earthexplorer.usgs.gov/;

圖3:Sigrid Hauser.Peter Zumthor Therme Vals[M].Translated by Kimi Lum, Catherine Schelbert.Chicago: University of Chicago Press,2007: 21-22;

圖4:煤料斗單元遺址:https://readcereal.com/long-museum/;

圖6:根據瓦爾斯浴場細部改繪,底圖來源:Sigrid Hauser.Peter Zumthor Therme Vals[M].Translated by Kimi Lum, Catherine Schelbert.Chicago:University of Chicago Press, 2007: 104;

圖7(左):根據龍美術館細部改繪,底圖來源:章明.龍美術館西岸館的建造與思辨——章明、袁烽與柳亦春對談[J].建筑技藝,2014(07):43.(右): 根據瓦爾斯浴場細部改繪,底圖來源:Sigrid Hauser.Peter Zumthor Therme Vals[M].Translated by Kimi Lum, Catherine Schelbert.Chicago: University of Chicago Press, 2007: 103;

圖8:龍美術館空間的光影:http://defringe.com/backend/long-museum-west-bund/;

圖9:根據瓦爾斯浴場細部改繪,底圖來源:Sigrid Hauser.Peter Zumthor Therme Vals[M].Translated by Kimi Lum, Catherine Schelbert.Chicago:University of Chicago Press, 2007: 103;

圖10:左:Therme Vals, Switzerland, 1996.Photographed in 2006 by Hélène Binet: https://divisare.com/projects/273885-peter-zumthorhelene-binet-therme-vals 右:Nothing but water, light and stone von Wefing Heinrich | Mar 22, 2009: https://www.stylepark.com/en/news/nothing-but-water-light-and-stone