優化上海與江浙鐵路對接的建議

楊晨 孫世超 薛美根 王忠強

摘要:在長三角一體化發展上升為國家戰略的重要背景下,共建“軌道上的長三角”是有力支撐并推動長三角區域高質量一體化發展的重要抓手。上海要發揮龍頭城市的輻射帶動作用,有必要主動謀劃與周邊省市的鐵路對接。在分析上海鐵路發展現狀及規劃的基礎上,研究上海鐵路面臨的瓶頸與挑戰,進而提出優化完善上海與江浙鐵路對接的基本思路,以1小時交通圈構建為導向,從構建多層次軌道架構、優化通道布局和銜接模式、加強綜合運輸系統協同等方面提出對策建議,期望能夠為共建軌道上的長三角提供參考。

關鍵詞:長三角一體化;鐵路;多層次軌道;銜接模式;走廊

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2022.02.012

一、引言

區域發展,交通先行。隨著長三角區域一體化發展上升為國家戰略,[1]跨區域交通基礎設施互聯和運輸方式銜接越來越得到關注和重視,對打造長三角強勁活躍增長極具有基礎性、先導性作用。尤其是軌道交通的互聯互通,包括干線鐵路、城際(市域)鐵路、城市軌道交通等多個層次。本文重點關注干線鐵路與城際(市域)鐵路,對長三角一體化背景下,以上海為中心,與江蘇、浙江的鐵路對接作一些分析與探討。

二、現狀情況

(一)上海鐵路對外通道已形成“三向六線”布局

隨著2020年7月滬蘇通鐵路開通運營,上海鐵路樞紐已形成“三向六線”的對外通道布局,分別是南京方向,包括:京滬高速鐵路、滬寧城際鐵路、京滬鐵路;杭州方向,包括:滬昆高速鐵路、滬昆鐵路;南通方向為滬蘇通鐵路。此外,上海樞紐內有南何、何楊、北楊、金山、吳涇等鐵路支線,其中金山支線開行了由上海南至金山衛的市域列車服務市區、郊區通勤旅客。根據規劃,未來上海鐵路對外將形成“五向十二線”布局,對外輻射和服務能力會得到進一步提升。

(二)上海鐵路樞紐功能和布局不斷優化完善

上海鐵路客貨運樞紐布局逐步優化完善,輻射服務長三角功能進一步增強,鐵路在綜合運輸體系中的功能也更加突出。客運方面,建成上海站、上海南站、上海虹橋站三大主樞紐,特別虹橋站與虹橋機場共同構成虹橋綜合交通樞紐,已成為上海聯系長三角周邊最主要的交通樞紐。2020年以來,受疫情影響,鐵路客運量有所下降,2019年鐵路對外客運量達到2.3億人次以上,日均超60萬人次,其中與長三角(蘇浙皖三省)之間客運量占70%左右。貨運方面,設有南翔編組站、蘆潮港集裝箱中心站及北郊、桃浦、閔行、楊浦等貨運站,鐵路貨運到發量約1 100萬噸,其中海鐵聯運量近幾年有較大增長,2021年超過40萬標準箱(TEU)。根據規劃,未來上海鐵路客運樞紐進一步形成“四主多輔”格局,新增上海東站、新楊行站等,外高橋港區也將有鐵路銜接并設有外高橋站,服務海鐵聯運。

三、新形勢新要求

(一)長三角一體化發展的新要求

《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》(以下簡稱《綱要》)提出交通一體化四方面重點任務之一是共建“軌道上的長三角”,[2]要求加快建設集高速鐵路、普通鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通于一體的現代軌道交通運輸體系,構建高品質快速軌道交通網。以都市圈同城化通勤為目標,加快推進城際鐵路網建設,推動市域鐵路向周邊中小城市延伸,率先在都市圈實現公交化客運服務。支持高鐵快遞、電商快遞班列發展。從中不難看出有三點新發展要求:一是更加強調多層次軌道交通融合發展;二是更加注重鐵路服務都市圈交通;三是更加鼓勵創新運輸服務。

(二)上海與江浙鐵路對接存在的難點

2021年6月,國家發改委印發《長江三角洲地區多層次軌道交通規劃》, [3]明確了長三角軌道交通(鐵路為主)規劃目標、指標、任務和項目,特別是為一批鐵路項目建設實施提供了重要依據。然而,僅有規劃依然還是不夠的,省市之間在鐵路對接上依然有不少需要協調解決的問題,例如通道設施數量與規模、鐵路設施接入樞紐位置、鐵路功能與建設標準、建設時序等。

(三)上海鐵路面臨的問題與挑戰

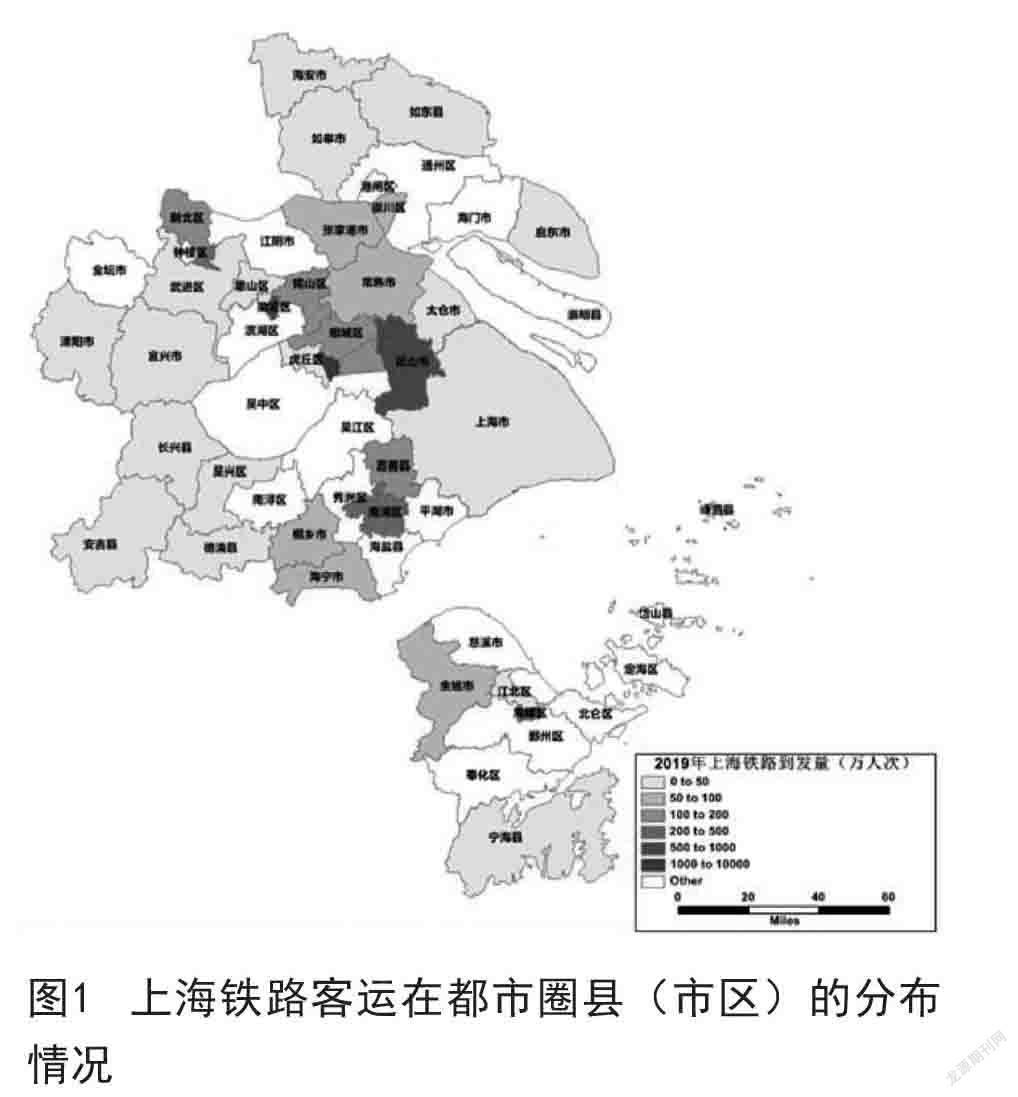

總體上看,長三角交通需求未來將保持較快增長與上海對外通道資源有限的結構性矛盾依然較為突出。具體表現在:首先,對外鐵路通道輻射扇面有待進一步打開,現狀“三向六線”與規劃“五向十二線”仍有差距,滬蘇湖、沿江高鐵、滬乍杭鐵路等鐵路項目需要加快推進;滬寧、滬杭等傳統通道能力緊張,以滬杭通道為例,僅有滬昆高速鐵路兼顧滬杭城際客流,需要加快滬杭城際鐵路前期研究和推進。其次,鐵路服務都市圈城鎮的覆蓋和深度均不足,鐵路需在服務上海與大都市圈8市之間的交通出行中發揮更大作用,在都市圈范圍,鐵路出行占全方式的分擔率僅20%,低于上海對外交通鐵路分擔率的整體水平。最后,上海鐵路客運系統功能過度集中,93%的客流集中在三大主客站(虹橋站占60%),鐵路對五大新城、核心鎮的服務不夠,上海與周邊省市鐵路客流主要集中在中心城區之間的聯系(圖1),沿線中小城鎮雖有設站,但車次較少,鐵路線路功能和城鎮聯系需求不相匹配。

四、優化思路與原則

(一)落實國家戰略,促進區域發展

上海完善鐵路樞紐和通道布局,加強與江浙鐵路對接,要以貫徹落實長三角一體化發展戰略為導向,緊扣“一體化”和“高質量”兩個關鍵,要加強對上海大都市圈空間協同的支撐,加強對長三角生態綠色一體化發展示范區、中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區、浦東社會主義現代化建設引領區、虹橋國際開放樞紐“一核兩帶”、上海“五個新城”等區域的服務,進一步提升鐵路服務上海國際航運中心建設的功能。

(二)堅持需求導向,服務客流需求

鐵路是大運量公共客運交通工具,建設投資成本高、周期長,鐵路規劃建設需要從空間和時間兩個維度來考慮需求差異和供需平衡。空間上,上海對外區域走廊上的城鎮等級、規模及與上海客流聯系強度存在差異,既有人口規模大、城鎮連綿聚集、與上海聯系強度高的走廊,也有人口規模相對低、城鎮能級不強、與上海聯系強度較低的走廊,并且不同走廊能夠利用的既有鐵路資源也有差異,有傳統滬寧、滬杭通道,也有鐵路仍是空白的新興通道,因此要綜合考慮不同走廊的需求特征,采用與之相適應的差別化的走廊模式。時間上,要根據需求緊迫性程度分階段考慮供需平衡問題,處理好已建成線路、既有規劃線路、規劃研究線路之間的關系,做好近遠期結合,科學合理安排好項目規劃實施。

(三)干線鐵路優先,集約利用通道

上海鐵路樞紐總圖規劃已明確了上海與江浙兩省之間的鐵路通道布局,干線鐵路基本覆蓋了上海與江浙兩省之間的主要客運通道,并且已經形成包括干線高速鐵路、城際高速鐵路、普通鐵路等在內的線路設施,初步判斷遠期規劃基本能夠滿足上海對外鐵路需求,特別是節點城市之間的聯系需求(線路數量由六線增至十二線,粗略估計運能可以實現翻番)。因此,上海與江浙鐵路規劃對接,應首先評估已建成或規劃的干線鐵路是否能夠兼顧城際聯系需求,在規劃干線運能緊張或者運輸需求旺盛的走廊方向,考慮規劃新增城際鐵路(或上海市域鐵路延伸)。此外,由于上海對外通道資源緊張,北有長江、南有杭州灣,更要堅持通道資源集約利用。

五、具體對策建議

(一)構建多層次軌道系統,支撐打造軌道上的長三角和都市圈

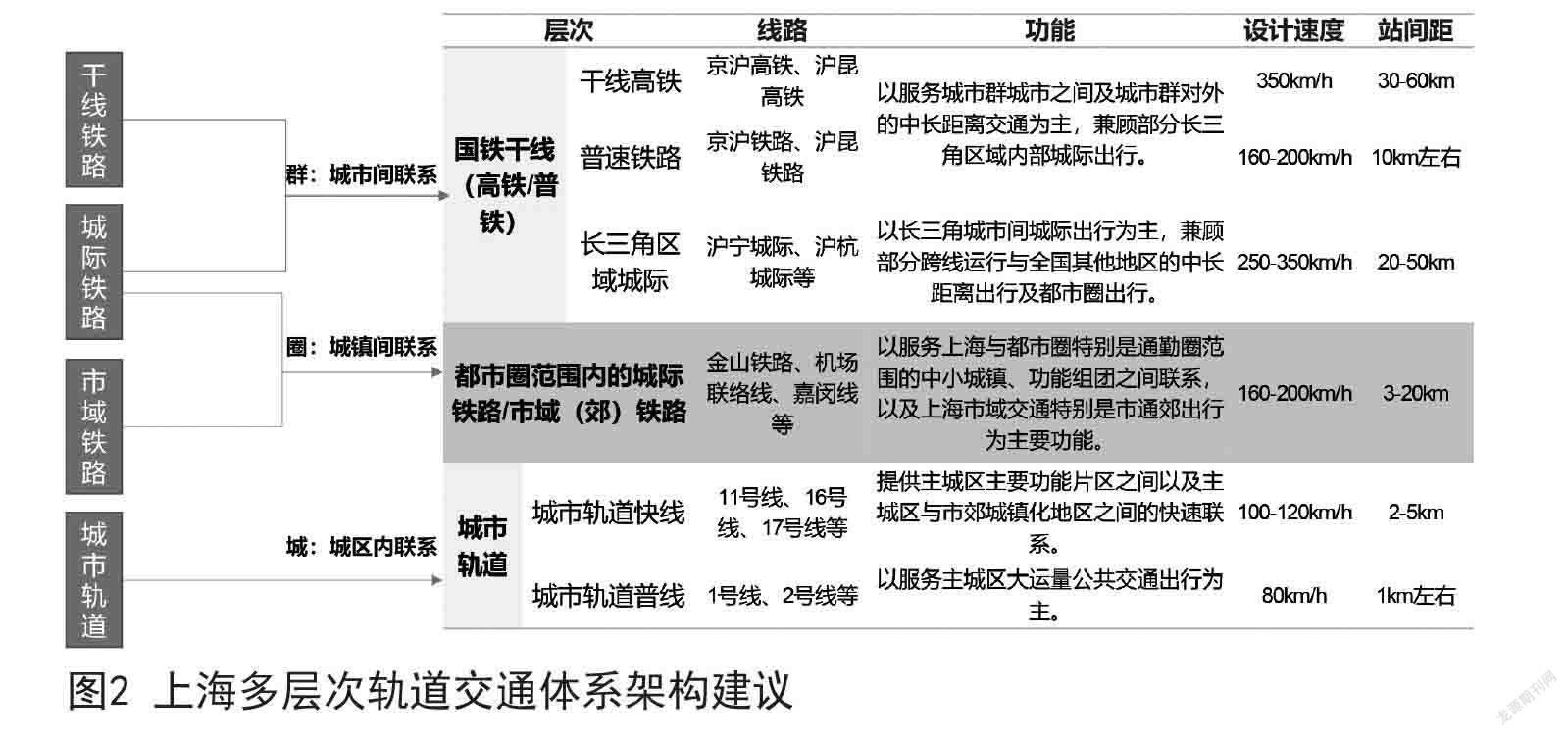

目前上海與江浙鐵路聯系主要依托干線鐵路,而干線鐵路主要以服務中長距離城市與城市聯系為主,站間距較大,對沿線城鎮服務相對薄弱,而城市軌道交通方面,雖有上海11號線延伸至昆山花橋的先例,但服務效率偏低,舒適性較差,因而需要重點補強在干線鐵路和城市軌道交通之間的城際(市域)鐵路層次,這也是上海2035城市總體規劃的“一網多模式”軌道交通系統的重要組成。以交通強國“123”交通圈為指導,基于空間尺度、交通需求、時耗要求等因素,將《綱要》中的干線鐵路、城際鐵路、市域鐵路、城市軌道交通歸為三個層次(圖2),分別對應于服務城市群城市間聯系、都市圈沿線城鎮與中心城市聯系、中心城市主城區內部聯系,[4]作此調整的緣由主要是“城際鐵路”的概念有模糊和歧義。具體而言:

第一層次是國鐵干線,包括干線鐵路和設計時速250公里以上城際鐵路,由國鐵集團運營,以服務城市群城市之間及城市群對外中長距離出行為主,如京滬高鐵、京滬鐵路、滬寧城際、規劃滬杭城際等。

第二層次是都市圈范圍內的城際鐵路/市域(郊)鐵路,包括各省市規劃的設計時速160公里以上的城際鐵路、市域鐵路,也可利用鐵路既有線富余能力,以服務都市圈特別是通勤圈范圍內的中小城鎮、重要功能區之間聯系為主,如金山鐵路、嘉閔線、規劃滬蘇嘉線(上海示范區線)等。

第三層次是城市軌道交通,主要是設計時速80公里~120公里的地鐵線路,以服務上海主城區及與主城區連綿化地帶的大客流走廊為主,從沿線用地、客流特征等角度考慮,原則上不建議新增城市軌道交通的跨省對接。

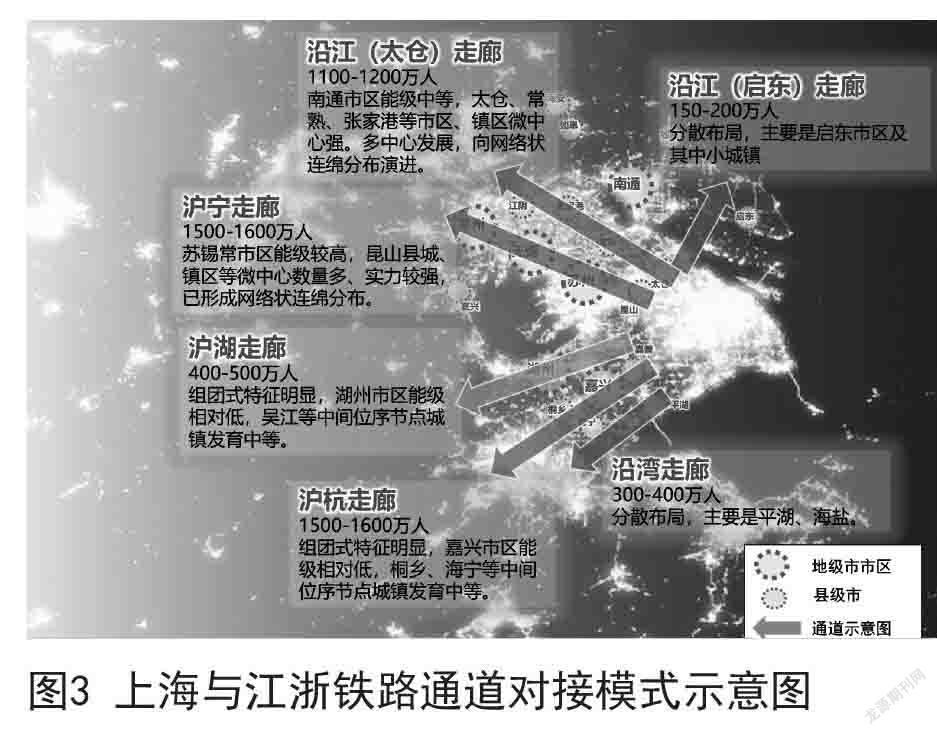

(二)采用多模式走廊對接,完善與江浙對接的鐵路通道布局

近年來,江浙鐵路與上海對接通常是“一線一議、單線對接”,網絡化的通盤考慮不多,為此研究提出針對不同區域廊道上的交通需求特征和國鐵干線能力可利用性,構建與區域廊道特征相適應的走廊模式(圖3),提出復合走廊、共享走廊、獨立走廊三種模式。[5]

復合走廊模式,走廊現狀或既有規劃干線鐵路沿線城鎮密集、客流需求大,干線鐵路很難有效兼顧,可以再并行規劃預留以服務都市圈為主要功能的城際(市域)鐵路,實現與干線鐵路功能適度分離。例如,太倉方向現狀有滬蘇通鐵路,主要承擔該方向150公里圈層的南通、張家港、常熟、太倉等地與上海的商務聯系,在建的南沿江城際鐵路以城市群內城市間聯系為主要功能,考慮該走廊城鎮密集、人口聚集,同時兼顧沿海(北)、沿江、滬通等多個通道功能,因此規劃嘉閔線北延對接江蘇省規劃蘇錫常城際線,承擔都市圈特別是近滬通勤圈的交通聯系。

共享走廊模式,對于區域聯系需求不大,現狀或既有規劃干線鐵路可以兼顧都市圈內城際出行服務,則建議通過干線鐵路兼顧都市圈軌道出行服務,如啟東、海門方向規劃利用北沿江高鐵兼顧啟東、崇明城橋地區與上海主城方向的城際交通聯系。

獨立走廊模式,適用于現狀或規劃無干線鐵路或規劃鐵路與廊道內城鎮相偏離,則規劃新增城際(市域)鐵路,如示范區方向已在建滬蘇湖鐵路由滬杭通道(松江南樞紐)引入上海,與走廊內主要城鎮相偏離,且承擔長三角骨干城際并兼顧長大干線的聯絡線功能,站間距超過20公里,服務都市圈沿線城鎮的能力有限,因此結合示范區(青浦、吳江、嘉善)規劃,新增以服務都市圈城鎮聯系為主要功能的滬蘇嘉線(上海段暫命名為“上海示范區線”)。

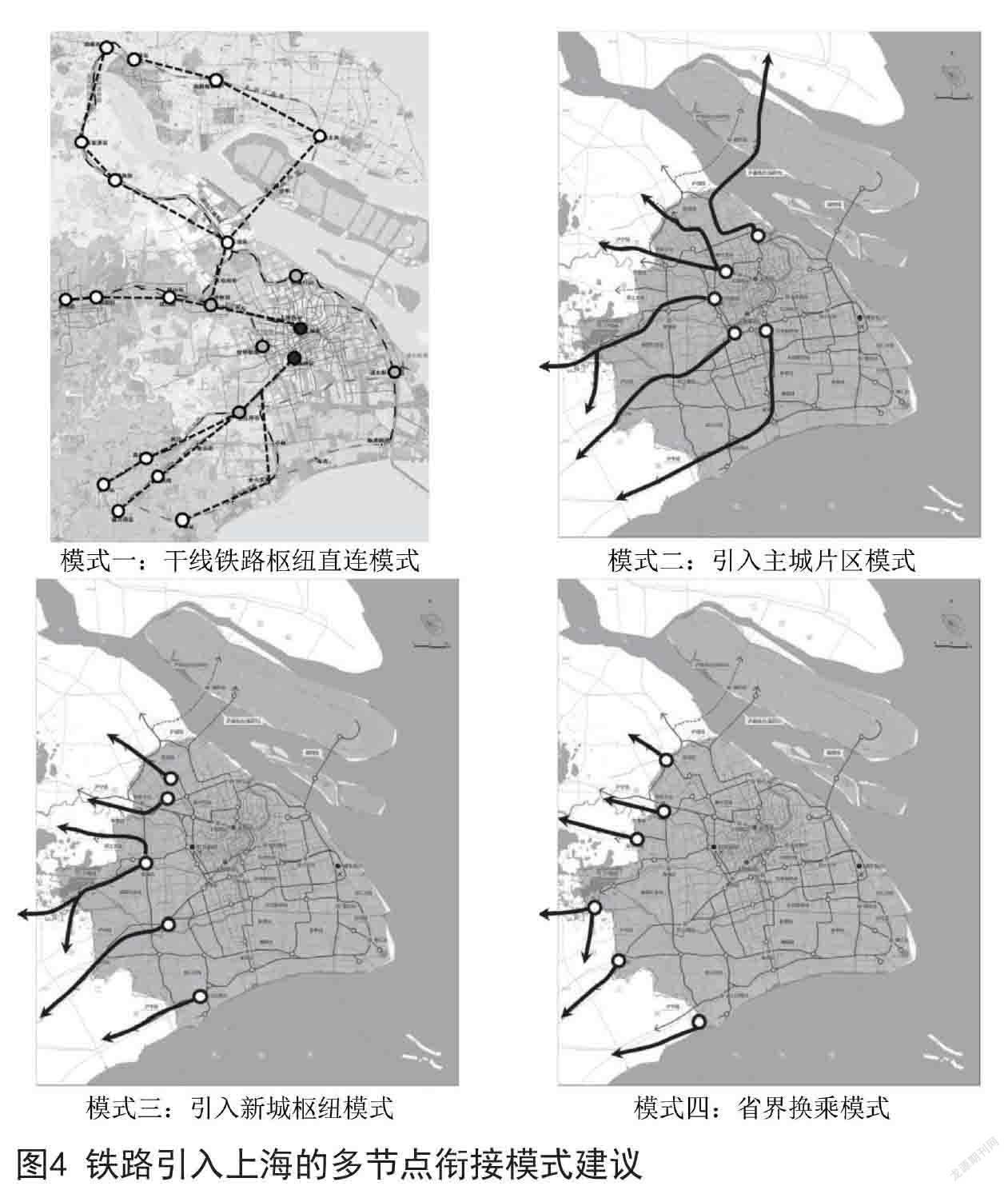

(三)優化多節點銜接轉換,提升乘客同城化交通出行效率

在明確了對外走廊上的鐵路對接模式后,相關線路如何引入上海也是一個重點問題,相關方也會有不同的觀點。根據多層次軌道交通,提出干線鐵路樞紐直連、引入主城片區樞紐、引入新城樞紐、省界對接換乘等四種方式(圖4)。

利用干線鐵路實現樞紐之間直連直通的模式:利用干線鐵路速度標準高、車站區位好等特點,兼顧長大干線和中短距離城際服務,重點發揮上海站、上海南站等鐵路樞紐的區位優勢,提升城際服務功能。

城際(市域)鐵路引入主城片區的銜接模式:與江浙對接的城際(市域)鐵路至少與主城區軌道網多點銜接,擴展網絡可達性,有條件可向中心城內延伸,進一步提升至中心城的可達性,但樞紐節點的選擇要綜合考慮樞紐容量等因素;同時盡可能實現線路之間的互聯互通,提升城際(市域)鐵路至上海市不同功能片區的直達性。

城際(市域)鐵路引入新城樞紐的銜接模式:支撐新城提升節點城市能級和功能,與服務聯系中心城的軌道交通放射線銜接,但要考慮銜接中心城至新城的放射線路的運能和效率。

城市軌道交通省界換乘模式:即毗鄰地區的城市軌道交通在省界對接換乘,例如上海軌道11號線延伸至花橋,蘇州軌道S1線(在建)在花橋站與上海11號線實現換乘銜接。但考慮到客流流向、城際出行特別是通勤出行對效率、服務水平的要求,今后原則上不宜采用該模式。現狀昆山花橋站至上海人民廣場站需要途徑23站、軌道乘行時間約80分鐘,若蘇州市區通過S1線換乘11號線進入上海,則軌道乘行時間要超過2小時,且在高峰時段車內較為擁擠,服務水平不高。

(四)加強多種運輸方式銜接,鼓勵鐵公水空聯程聯運發展

鐵路系統需要融入綜合交通體系才能發揮最大效應,其他運輸方式,如航空、航運等也需要鐵路運輸配套服務,發展海鐵、空鐵等聯程聯運及多式聯運。根據上海國際航運中心建設世界級海空樞紐港的發展要求,客貨并舉,優化鐵路與機場、港口銜接。

客運方面,進一步加強軌道交通對虹橋、浦東兩場的集疏運服務,特別是完善連通浦東國際機場與長三角的軌道交通體系。上海航空樞紐是長三角世界級機場群的核心樞紐,浦東機場作為上海國際航空樞紐的核心載體,將打造成為品質領先的世界級航空樞紐,努力拓展面向長三角、全球的輻射功能。根據調查,[6]浦東機場外省市旅客占比約30%,其中又以蘇錫常、杭嘉湖地區為主。建議:首先加快對外干線鐵路建設,打造浦東綜合交通樞紐為國家沿海運輸大通道重要功能節點,增強浦東機場對沿江、沿海、沿灣等方向的輻射服務;其次,進一步完善浦東機場直通大都市圈的快速軌道交通通道與服務;第三,加強構建浦東綜合交通樞紐內部一體化交通,推進機場航站樓與上海東站的高效銜接,助力空鐵聯運發展。

貨運方面,構建鐵路貨運與公路、港口、城市貨運配送等深度融合的綜合貨運體系,大力推進鐵水聯運發展,進一步發揮鐵路在港口集疏運中的重要作用。上海港的傳統經濟腹地和主要箱源集中在長三角地區,站在服務長三角、服務全國的高度,要加快推進滬通鐵路二期及鐵路進外高橋港區項目,改善鐵路與港區的銜接,協同江浙,打造高品質海鐵聯運集裝箱運輸通道,在產品服務上打造固定班列、海鐵聯運精品班列,提升海鐵聯運信息平臺,加快海鐵聯運班列的數字化發展。

六、結論與展望

長三角一體化發展是需要持續不斷推動的國家戰略,離不開高品質軌道交通系統的支撐,上海推進“軌道上的長三角”建設的重點之一就是完善與江浙鐵路對接。本文初步從構建多層次軌道交通體系、優化形成多模式走廊布局、完善內外交通多節點轉換、推動鐵路與其他運輸方式銜接等方面作了研究探索。然而,從軌道交通更高質量一體化發展的要求看,未來仍需關注若干重點問題,例如,更好地利用既有鐵路資源來服務都市圈及城市客運,推動形成有效的跨區域軌道交通規劃、建設、運營和管理機制。

參考文獻:

[1]習近平. 習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕式上的主旨演講(全文)[EB/OL]. (2018-11-05) [2021-12-01]. http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-11/05/c_1123664692.htm.

[2]新華社. 中共中央國務院印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》[EB/OL].(2019-12-01) [2021-12-01].http://www.gov.cn/zhengce/2019-12/01/content_5457442.htm.

[3]中華人民共和國國家發展和改革委員會.長江三角洲地區多層次軌道交通規劃(發改基礎〔2021〕811號).[EB/OL].(2021-07-02)[2022-02-18].https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202107/t20210702_1285346.html.

[4]楊晨,薛美根,吉婉欣,等.長三角交通一體化發展的若干思考[J].城市交通,2020,18(4):64-70.

[5]長三角一體化背景下上海與江浙鐵路對接方案研究[R].上海市城鄉建設和交通發展研究院,2020.

[6]上海市城鄉建設和交通發展研究院.上海市第六次綜合交通調查報告[R].2022.

Suggestions on Optimizing the Railway Connection between Shanghai and Jiangsu - Zhejiang under the Background of Yangtze River Delta Integration

Yang Chen, Sun Shichao, Xue Meigen, Wang Zhongqiang

(Shanghai Urban-Rural Construction and Transportation Development Institute, Shanghai200040, China)

Abstract: The integral development of the Yangtze River Delta has become a national strategy, and the joint construction of Yangtze River Delta’s rail transportation network is a key point in supporting and promoting the high-quality integral development of the Yangtze River Delta region. Playing an important role in leading Yangtze River Delta development,it is necessary for Shanghai to take the initiative to deepen the thinking of railway transportation network co-construction with the surrounding Jiangsu province and Zhejiang province. This paper firstly introduces the development status quo and planning of Shanghai railway. By summarizing the requirements of the integral development of the Yangtze River Delta, combing the demands of surrounding provinces, and analyzing the bottlenecks and challenges faced by Shanghai railway, the basic ideas for optimizing and improving railway connection between Shanghai and Jiangsu-Zhejiang are put forward, guided by the concept of one-hour transportation circle construction the countermeasures and suggestions are discussed from several aspects such as the construction of multilevel rail transit system, the optimization of corridor layout and connection mode, strengthening coordination of comprehensive transportation, hoping to provide reference for the co-construction of Shanghai and Jiangsu-Zhejiang railway.

Key words: integrated development of the Yangtze River Delta; rail; multilevel rail transit system; connection mode; corridor

■責任編輯:許? 丹