構建紫砂學及其意義

瞿華娣

(宜興陶瓷博物館,宜興 214221)

宜興紫砂,國之瑰寶,成于明清,興于當代,其材質之優、工藝之精、人文之深、規模之盛,堪稱中國傳統工藝之經典。

紫砂興盛必然會帶來行業的擴張、文化的繁榮,一段時期以來,學紫砂、愛紫砂的人愈來愈多,其中包括相關從業者、業余愛好者、紫砂收藏者等,就宜興地區就達十幾萬之眾。講紫砂、寫紫砂、宣傳紫砂的人也越來越多,每年專題講座、陶藝展會不下幾十場,出版相關書籍也有十多種。特別是近年來,不少大專院校、專業文博機構紛紛成立紫砂研究院(會所),開設相關專業講座及課程。然而,這些看似熱鬧的背后,人們看到了許多潛在的問題。宜興紫砂雖已歷經數百年的發展史,但直至今日,人們對“何謂紫砂”等許多最本源、最重要的問題還沒有統一科學的認識。我們認為對紫砂基礎理論研究的缺失,是造成近幾年社會反復出現所謂紫砂風波的重要原因,所以我們應該清醒認識到加快建立“紫砂學”勢在必行。

作為宜興紫砂的從業者,有理由也應該關心愛護好這一行業,為這一特殊的民間工藝能夠長久健康發展盡一份力,就如何建立好、打造好紫砂學這一課題,一段時間以來,我們對許多問題也作了一些思考和研究,并獲得階段性、局部性的成果。其中對以下一些常規性問題有了一個明確的表述:

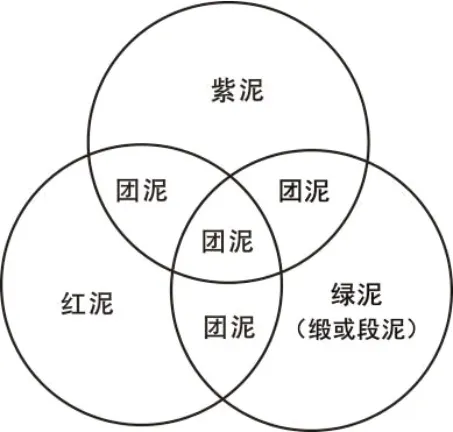

紫砂泥料——是一種含鐵量較高的巖質性礦土(成礦時間距今在2.5億-3億年之間),內含石英、高嶺石、水云母,露天存放能自然風化。其原料特點是具有天然的顆粒組成(砂粒成分)以及優良的可塑性能;其燒結溫度一般在1 100 ℃~1 200 ℃之間,但也有極個別礦料成溫超過1 300 ℃以上;燒成的器皿擁有特殊的內部晶相(團粒結構、雙氣孔結構、表體晶相鱗狀排列結構)以及良好的吸水性和透氣性;其礦土品種存在多樣性(一般分為紫泥、紅泥、綠泥以及團泥等,見圖1)。歷史上紫砂原料大多產于宜興丁蜀黃龍山及周邊地區,不同時期,外界各地(浙江、安徽、山西、遼寧等)也有一些類似礦土發現,但其性能、品質均不及宜興地區。

圖1

宜興紫砂(器物)是利用宜興當地發掘的紫砂原料,通過圍片拍打、泥片鑲接以及捏塑、堆塑等傳統成型手藝,并借助一些特別而有效的工具制成陶坯,然后經1 000 ℃以上窯溫燒制而成的陶器制品,其品類有壺、瓶、盆以及文玩、雕塑等。宜興紫砂賞用兼優,廣泛運用于人們日常生活之中,這里有必要強調一點:與其它事物一樣,“紫砂”之名也有一個發展演變的過程,明清時期還沒有“紫砂泥”、“紫砂壺”等專用名詞,它們是民國以來在行業內才有的稱謂。

紫砂文化——宜興紫砂流入市井見生活、進入廟堂呈藝術。紫砂文化是宜興紫砂藝術在歷史進程中不斷與中華茶道文化、宮廷文化以及民藝文化相融合而形成的一種特色明顯的地域民族文化,紫砂文化是“宜興窯系”的核心承載和主要表現方式。它是由歷代藝人、工匠以及文人雅士共同創造,且為宜興地區所特有的一種制陶文明成果和教化方式,它包括紫砂原料利用、造型設計、器物成型、外觀裝飾、功能使用以及美學鑒賞過程中的創造精神、藝術表現、文化傳承等行為及內涵。

宜興紫砂陶作為中國陶器的杰出代表,它厚積薄發,自明以降開啟了一段興衰交迭的發展歷史。我們認為上述三方面其本身就是打造紫砂學的三個核心要素:即紫砂材質學、紫砂工藝學、紫砂人文學。材質學是根本,工藝學是關鍵,人文學是靈魂。應當講當下構建紫砂學是具備一定基礎條件的:其一是宜興地區具有悠久且傳承有序的制陶歷史,特別是從明清以來,以“宜均”、“紫砂”為代表的宜興陶有著一系列非常清晰的發展軌跡,形成并留下了較多可考的歷史資料;其二是“宜均”、“紫砂”這兩個陶器品種具有濃郁的地域特色和卓爾不群的制作技藝,整個工藝流程較為完備;其三是紫砂在各界人士的參與、特別是文人及藝術家的大力參與下,已經成為一門獨具特色的藝術門類;其四是紫砂器特別是紫砂壺以其賞用兼優的品質,在國內外均具有較強的影響力。

以上是構建紫砂學幾方面的基礎條件,但要真正建立科學完備的中國紫砂學,還有許多具體工作要做。其一,是加強對紫砂材質的科學研究,這是構建紫砂學基礎中的基礎;其二是加快制定出臺相關的行業標準,這項工作非常重要,務必高度重視并盡快落實;其三是分步驟、分階段成立相關機構,建議由市政府有關職能部門主導、民間有關組織積極參與,建議在“十四五”期間籌建“宜興日用藝術陶瓷(紫砂)認證中心”。其方針是:政府主導、行業參與、部門監管、市場運作。其宗旨是:推動和引導宜興日用藝術陶瓷行業健康發展,增強提升陶都宜興對外影響力、知名度。具體操作可分四步實施到位,第一步首先建立“宜興日用藝術陶瓷(紫砂)原料檢測所”,主要職能是對陶土原料成分(礦物組成及化學成分)、結構(內部晶相、氣孔狀態)、安全(國內外衛生標準)等多方面進行檢測,以此解決“何謂宜興陶瓷原料(紫砂)”這一問題;第二步是成立“宜興日用藝術陶瓷(紫砂)工藝鑒定所”,主要職能是對器物成型方式(泥片拍打、拉坯、注漿等)、器物質量(原料品質、工藝優劣)等進行評估,以此解決“何為宜興日用藝術陶瓷(紫砂)”這一問題;第三步是成立“宜興日用藝術陶瓷(紫砂)價值評估所”,主要職能是對器物的應用價值(品類及功能)、藝術價值(造型及裝飾)、人文價值(名人及名作)、研究價值(考古及科研)等進行評估,但不涉及經濟價值評估,以此解決宜興日用藝術陶瓷(紫砂)分檔定級問題;第四步是在完成上述三項工作前提下成立“宜興日用藝術陶瓷(紫砂)認證中心”,主要職能是為通過前面三項檢測、鑒定、評估工作的作品(原材料等)建立數據庫,同時為作品(原材料等)出具認證書,我們知道要完成好上述工作有許多困難,但這一基礎工程一旦建立起來,其意義將非常深遠。

建立中國紫砂學是一項系統工程,也是一項重要的文化工程和民生工程,其意義重大。它需要投入,需要時間,更需要關懷。我們相信,中國紫砂學的建立,既是紫砂行業健康持續發展的需要,也是宜興歷史文化走向國際化的現實需要。