肺臟超聲對早產兒支氣管肺發育不良的預測及診斷價值

劉敬

(北京市朝陽區婦幼保健院新生兒科/新生兒重癥監護室,北京 100021)

50余年來,醫務工作者對早產兒支氣管肺發育不良(bronchopulmonary dysplasia,BPD)的病因、病理生理機制、高危因素和防治措施等進行了廣泛而深入的研究,但BPD的發生率不但沒有下降反呈升高趨勢、其遠期預后也沒有得到根本改善[1-2],根本原因在于對其病理生理機制的認識尚存在不足,甚至有認為BPD是一種先天性疾病[3]。近十余年來,肺臟超聲在對新生兒肺疾病的診斷、鑒別診斷和管理上發揮了重要作用,并已形成了多個國際或國內專家共識或指南[4-8]。然而,在這些指南或共識中均未包括對BPD診斷上的應用,其根本原因在于對BPD病理生理機制的認識仍不充分,由此導致了BPD診斷標準的不統一,并進而導致了即使針對同一組病例而BPD發生率卻存在顯著差異的客觀事實[9-10]。由于認識不足和缺乏確切可靠的診斷標準,也為研究應用超聲診斷BPD帶來了困難。

臨床工作者對肺臟超聲在BPD應用方面進行了一些有益探索,尤其是在試圖用肺臟超聲預測BPD發生的可能性方面進行了較多研究,在對BPD的診斷上也有了相關報道。為加深臨床應用超聲診斷BPD的認識及更深入地研究肺臟超聲在BPD診斷方面的應用價值,本文對此作一簡要介紹。

1 新生兒正常肺臟超聲表現

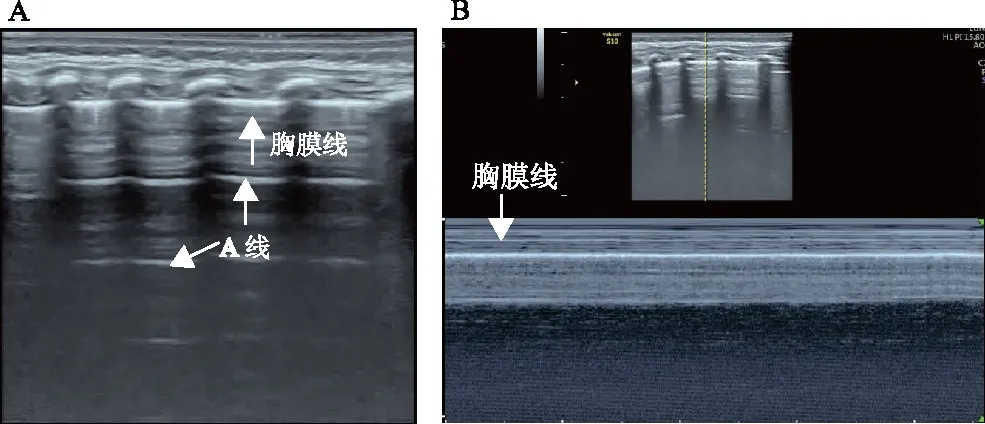

新生兒正常肺臟在二維灰階(B型)超聲下呈“竹節征”,胸膜線與A-線均呈光滑、清晰、規則的線性高回聲;二者等間距平行排列,在肺野內A-線回聲由淺入深逐漸減弱至最后消失(圖1A)。在M型超聲下呈“沙灘征”(圖1B),在實時超聲下可見肺滑。無(>7 d)或僅有少數幾條B線(<7 d)或彗星尾征,無肺間質綜合征、胸腔積液和肺實變[5-7]。

A:在B型超聲下,胸膜線與A線均呈光滑、清晰的線形高回聲,二者等間距平行排列,形成一種類似竹節樣表現的超聲征象,稱為“竹節征”; B:在M型超聲下,由胸膜線、胸膜線上方的細線樣高回聲及其下方的顆粒樣高回聲,共同構成的一種超聲征象,稱為“沙灘征”

2 肺臟超聲對BPD的預測價值

隨著對肺臟超聲研究和應用的增加,近年來,試圖使用肺臟超聲預測早產兒日后是否會發生BPD的報道也越來越多[11-21]。這些研究共涉及1 127例胎齡<32周的早產兒,分別在生后1、3、7、14、28 d 或矯正胎齡36周等不同時間點檢測肺臟超聲,并根據肺部超聲表現進行超聲評分[22];研究表明在各時間點超聲評分越高、日后發生BPD的機會越大,尤其是生后1周或2周的超聲評分,對是否發生BPD,尤其是中重度BPD具有較高的預測價值。如Alonso-Ojembarrena等[12]認為在生后1周時超聲評分≥5分預測BPD的敏感性為71%、特異性為80%,而在生后2周時超聲評分仍≥5分則預測BPD的敏感性為74%、特異性為100%;其中超聲評分≥8分者有70%會發展為中重度BPD。由于肺臟超聲評分的復雜性,需要對所有肺野進行全面掃查。為克服這一缺點,研究人員還對不同肺野分別評分以預測BPD的可行性進行了比較,結果認為生后1周時通過對前胸和腋下部位評分即可預測中-重度BPD的發生;如在生后2周時與背后部位的評分相結合,則可進一步增加中重度BPD預測的準確性[13]。

上述研究存在的共同問題:① 超聲評分標準來自設計者的主觀規定,沒有經過嚴格、科學的對照研究,評分多少受操作者主觀因素影響較大,而且不同儀器及不同參數會對評分結果造成極大影響,而這些因素均被研究者忽略[23]。② 對重癥患兒預后的判斷,不需經過評分即可準確評估。③ 各研究所采用的BPD診斷標準不同,因此,各研究結果之間并不具有可比性。④ 多數研究均僅僅提供數據、而沒有提供典型超聲圖譜以供參考,難以判斷其操作及檢查結果的準確性和可靠性[24]。簡而言之,盡管對肺部超聲評分有較多研究,但缺乏同質化、標準化、設計良好的高質量研究的支持。

3 肺臟超聲對BPD的診斷價值

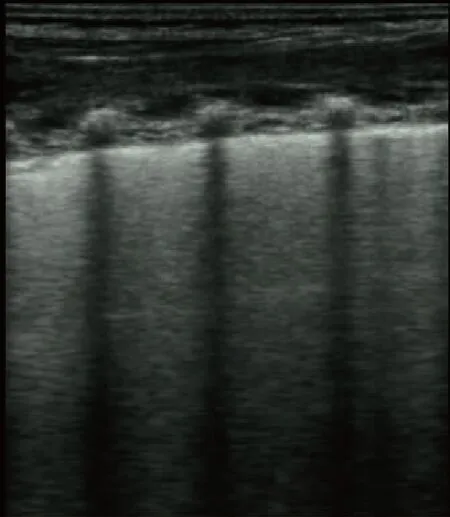

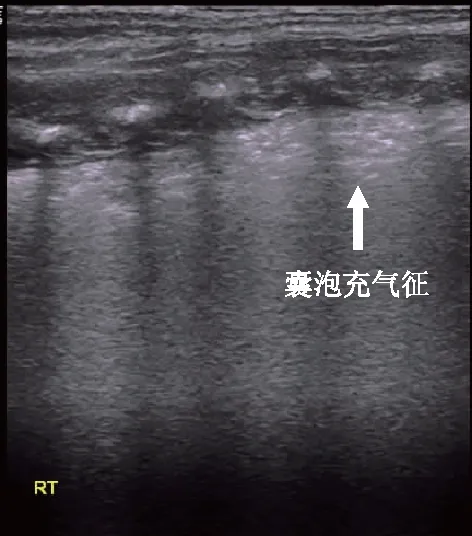

根據我們的初步觀察與研究結果,BPD早期在超聲影像學上并無特異性改變;至BPD晚期出現明顯肺組織纖維化及囊泡化改變等病理改變,并除外肺不張、肺炎、心源性肺水腫、胸廓發育不良、上呼吸道病變(如氣管軟化)等異常情況后,當超聲影像學上表現為以下征象時,應考慮存在BPD的可能[25]:① 非特異性胸膜線異常,如胸膜線粗糙、模糊、連續性中斷等,也可見于其他肺疾病,故稱為非特異性異常 (圖2)。② 特異性胸膜線異常,即蟲蝕樣胸膜線異常,是晚期BPD比較具有特征性的超聲表現,見于60%以上的晚期BPD患兒。可能與肺纖維組織與毛細血管增生、變性,累及胸膜并導致其損害有關。探頭沿著肋間隙平行掃描更易于發現這種病變(圖2)。如中晚期早產兒出現這種超聲表現,需注意日后發展為BPD的可能。③ B線增多和肺間質綜合征:彌散分布的B線或呈肺間質綜合征改變,與肺組織纖維化程度或肺組織內含水量增加有關 (圖3)。需要注意與濕肺、輕度肺出血或肺出血早期、心源性肺水腫鑒別[26-28]。④ 囊泡樣改變或(和)囊泡充氣征:當較大的肺囊泡內或擴張的支氣管內充滿液體時可表現為肺泡積液或支氣管充液征,提示肺組織已經形成囊泡及其內仍存在氣體 (圖4)。“囊泡充氣征”是我們針對晚期BPD提出的一個超聲影像學征象,在超聲影像上表現為散在分布的點狀強回聲反射,常位于胸膜下區域(需與支氣管充氣征鑒別,后者位于實變的肺組織內),見于50%以上的晚期BPD患兒,需與肺實變伴支氣管充氣征或呼吸窘迫綜合征時的雪花征相鑒別[4-8]。是否對應于BPD晚期胸部X線或CT上發現的肺囊泡或肺囊腫,尚需進一步研究驗證。

患兒女,胎齡26周。生后88 d仍對氧依賴。肺臟超聲(平行掃描)顯示胸膜線增粗模糊、呈蟲蝕樣改變,并可見較多B線。結合病史,符合BPD的超聲影像學改變。但如為中晚期早產兒見類似表現,則提示有發展為BPD的可能

患兒男,胎齡31周,因早產、呼吸困難入院。生后62 d需吸氧。肺臟超聲顯示胸膜線粗糙、模糊、斷續,呈肺間質綜合征改變,A線消失,未見肺實變。給予利尿劑不能減輕,心臟超聲除外心臟疾病,可除外肺水腫。結合病史,考慮為肺間質纖維化

患兒女,胎齡27周,生后112 d仍對氧依賴。肺臟超聲顯示胸膜線與 A線消失,可見較多點片狀強回聲反射,未見肺實變和肺不張,考慮為肺囊泡形成及其內尚未吸收的殘存氣體。結合病史,考慮為囊泡充氣征

綜上所述,由于診斷標準不統一及對BPD病理生理機制認識的不足,導致了肺臟超聲診斷BPD相對于用肺臟超聲診斷其他肺部疾病而言相對滯后。雖然如此,肺臟超聲在對BPD的預測或診斷上已有了一些有益的探索,相信隨著研究的深入和認識的提高,這一工作會取得更大進展。此外,肺臟超聲的開展改變了我們對多種新生兒肺部疾病的傳統認識和管理理念。自2017年以來,作者所在科室肺臟超聲已全面替代X線檢查,常規用于新生兒肺疾病的診斷和鑒別診斷,在肺臟超聲監測下管理患兒,極大地改善了患兒預后。近5年來,本科室未發生一例BPD[29-30]。因此認為,如管理得當,BPD可能是一種可以避免或者至少發生率可顯著降低的疾病。