綠色全要素能源效率評價及影響因素研究

——基于中國八大經濟區數據的分析

崔 琪,馬曉鈺,2,張思思

(1.新疆大學 經濟與管理學院,新疆 烏魯木齊830046;2.新疆大學 創新管理研究中心,新疆 烏魯木齊830046)

一、引言

現代社會的工業化和城市化極大地推動了經濟、文化、科技和社會等方面的發展,人類的物質文明和精神文明被不斷推向新高度,但由此引發的巨大能源消耗和環境污染等成為全世界共同面對且亟需解決的問題。中國政府基于人類命運共同體的角度,從本國實際出發,以高度的責任感和危機感承擔起應對全球氣候變化的責任,制定了“2030年碳達峰,2060年碳中和”的目標,并在“十四五”規劃中將“推動綠色發展,促進人與自然和諧共生”列入綱要,充分體現了中國走綠色發展道路和全面提高生態文明建設的決心。控制能源消費總量是發展綠色經濟的重要任務,而能源利用效率的提升成為責任主體節能減排、提高經濟增長質量的關鍵途徑。雖然地理位置、資源稟賦和發展基礎等各不相同,但各省份、各地區在建設規劃中都強調可持續發展的重要性,倡導提高全民資源、環保意識,優化產業、能源結構,發展循環經濟、綠色經濟,實現經濟的高質量發展和包容性增長。在此背景下,使用科學、有效的方法準確、客觀地評價綠色全要素能源效率水平、影響因素以及預測未來變動趨勢,有針對性地提出可行性意見和建議,以期為采取有效措施落實碳達峰、碳中和發展目標提供實證依據,也為經濟高質量發展階段差別化發展政策的制定提供方向,同時提供更深入、更科學、覆蓋面更廣的實踐參考。

二、文獻評述

目前,在經濟領域,圍繞全要素能源效率問題已展開了深入的研究。文章從綠色全要素能源效率水平的測度方法和綠色全要素能源效率影響因素兩個方面展開文獻綜述。

綠色全要素能源效率水平測度可以構建綜合指標體系,使用德爾菲法、層次分析法、主成分分析法、灰色關聯分析法(Lee&Hsieh,2016;肖杰等,2018;寧凌等,2019;Lee等,2021)等方法測算[1-4]。以上方法很難將發展過程中出現的環境污染、能源過度消耗等問題納入評價體系,容易導致高經濟指標值掩蓋低環境指標值的結果(郭存芝等,2016)[5]。經學術界探討研究得出,具有多輸入多輸出的相對效率評價方法——DEA模型已成功用于測度綠色全要素能源效率水平(韓瑞玲等,2016;黃天航等,2020)[6,7]。

從早期學者們提出的CCR模型(Charnes等,1978)和BCC模型(Banker等,1984)到超效率模型(Anderson&Petersen,1993)。這三類徑向模型對于無效決策主體實現效率改進時,只考慮了等比例改進部分,忽略了松弛變量,容易高估真實水平。為此,Tone(2001)[8]提出了納入松弛變量的SBM模型,并將環境污染看作壞產出(非期望產出),提出SBM-Undesirable模型,被各行各業廣泛應用(陳詩一,2012;田偉等,2014;何楓等,2015;楊樹旺等,2018;李研,2021;徐建中、趙亞楠,2021)[9-14]。基于SBM模型構造的方向距離函數的弊端在于效率前沿投影值的原始比例信息的缺失,且取零值和正值的最優松弛具有顯著差別(蔡烏趕、周小亮,2017)[15],為改進以上局限,Tone&Tsutsui(2010)提出了結合徑向和非徑向特點的EBM模型定義距離函數。

關于能源效率影響因素的研究成果頗豐。胡韞頻等(2018)以湖北省創建國家可持續發展議程創新示范區為研究對象,認為區域GDP、科技人才和高新技術等因素影響可持續發展目標的實現[16]。牛方曲、孫東琪(2019)基于環境承載力理論運用系統動力學模型研究中國經濟的可持續性,結果表明經濟增長速度和模式必須與能源消耗等資源環境支撐相匹配,否則將影響中國經濟發展的質量[17]。韋曉慧、林偉芬(2019)通過對廣東省地級市研究,認為產業結構合理化和高級化能夠促進綠色全要素能源效率,促進地方可持續發展[18]。趙建吉等(2020)研究發現,影響黃河流域上游和中下游地區能源利用效率的因素中,經濟發展、政府管理能力、研發投入等會產生積極影響,對外開放程度、工業化水平等會產生負向作用[19]。另外,有學者認為能源利用效率的提升是一個相對的、動態的和復雜的過程,影響因素是多尺度的,難以用簡單的線性關系描述,體制改革、頂層規劃、政策導向、創新思維等都能產生影響(廖慧璇等,2016;海駿嬌等,2018;劉學敏,2020)[20-22]。

已有文獻對綠色全要素能源效率的測度方法和影響因素的研究是多角度的,但仍存在以下局限性:第一,研究更多使用傳統方法且研究對象多為某些地市或具體產業,鮮見從中國各經濟區角度出發的研究;第二,評價指標體系的指標更多是絕對值的衡量,難以在不同量綱的指標間進行比較,更反映不出內部起作用的各因素以及重要程度。文章基于2005—2018年中國省級行政單位和劃分的八大經濟區①國務院發展研究中心發布的《地區協調發展的戰略和政策》報告中提出中國八大經濟區包括:東北綜合經濟區(遼寧、吉林、黑龍江)、北部沿海綜合經濟區(北京、天津、河北、山東)、東部沿海綜合經濟區(上海、江蘇、浙江)、南部沿海經濟區(福建、廣東、海南)、黃河中游綜合經濟區(陜西、山西、河南、內蒙古)、長江中游綜合經濟區(湖北、湖南、江西、安徽)、大西南綜合經濟區(云南、貴州、四川、重慶、廣西)、大西北綜合經濟區(甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆)。的面板數據,采用EBM模型和GML方法,測度各省份、各經濟區的可持續發展水平,考察可持續發展水平在不同時間、地區的差異和動態演變,并使用Tobit模型回歸識別影響因素。

三、模型數據來源、變量選取與處理

1.綠色全要素能源效率水平測度——EBM-GML模型

高質量的能源效率水平是較少的投入和較少的非期望產出,同時伴有較大的期望產出。文章使用考慮非期望產出的EBM模型(范建平等,2017)[23]測度各省份、各經濟區的綠色全要素能源效率值以評價其水平的高低。此模型將徑向和非徑向方法融合(Tone,2010)并借鑒F?re等(1989)提出的環境DEA技術,構建思路如下:

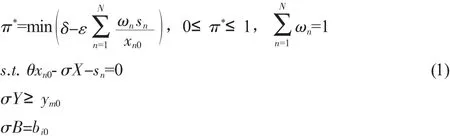

假設有K(k=1,…,K)個決策主體,每個決策主體利用N(n=1,…,N)種投入得到M(m=1,…,M)種期望產出和J(j=1,…,J)種非期望產出。投入矩陣為X={xnk}∈RN×K,期望產出矩陣為Y={ymk}∈RM×K,非期望產出矩陣為B={bjk}∈RJ×K且X>0,Y>0。那么,P(x)={(y,b)|x?(y,b)}就是包含了期望產出和非期望產出的生產可能性集合,含有方向向量g=(gy,gb)的距離函數為D(x,y,b;g)=sup{β|(y+βgy,b-βgb)∈P(x)},其中,β是使期望產出最大和非期望產出最小的生產函數的求解條件。考慮非期望產出的EBM模型為:

其中,π*為最優效率值,n為投入要素,ωn是n的權重,sn是n對應的松弛變量,ε是綜合徑向δ和非徑向松弛變量的待估參數,σ是參考決策主體的重要性。

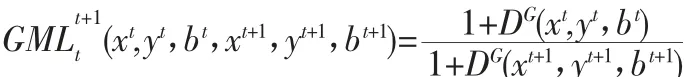

GML指數具有可傳遞性、循環積累和跨期比較的優點。因此,文章采用GML指數分析方法研究可持續發展水平動態演變過程。根據Oh(2010)的研究,GML指數公式表達式為:

2.綠色全要素能源效率影響因素研究——Tobit模型

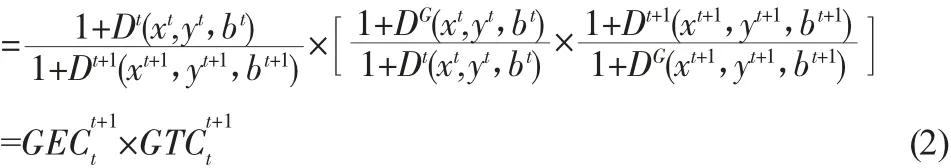

以上研究,已從靜態和動態兩方面得出各地區綠色全要素能源效率值及動態變化過程,進一步地,以能源效率值為被解釋變量識別影響因素。由于,效率取值介于0和1之間,屬于受限被解釋變量,使用普通最小二乘法會導致估計結果有偏,所以,文章采用Tobit模型(汪克亮等,2017)。Tobit模型基本形式如下:

式(3)中,Y為被解釋變量向量,X為解釋變量向量,α為截距向量,β為各解釋變量的參數向量,ε為隨機誤差項,ε~(0,σ2)。

3.投入產出指標

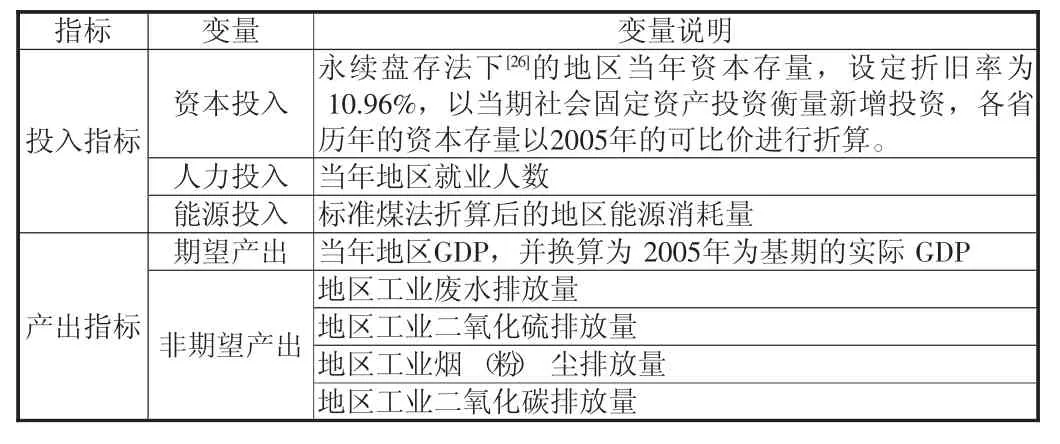

參考相關文獻研究(黃天航等,2020;黃潔等,2016;馬曉君等,2018)[7,24,25],綠色全要素能源效率是基于投入的產出能力水平。因此,文章使用人力、資本和能源三種投入變量共同構建投入指標,產出指標既考慮期望產出,還將非期望產出納入指標體系,分別用地區GDP,工業廢水、工業二氧化硫和二氧化碳以及工業煙(粉)塵排放量計算,具體投入產出指標見表1。將數據以EBM-GML模型測算2005—2018年中國30個省份的綠色全要素能源效率值。各變量含義:一是資本投入:根據單豪杰(2008)的研究,采用永續盤存法。計算公式為:Cit=Ci,t-1(1-θ)+Iit,式中C、θ、I分別表示資本存量、折舊率和新增不變價的投資。設定折舊率為10.96%,以當期社會固定資產投資衡量新增投資,各省歷年的資本存量以2005年的可比價進行折算。二是勞動力:參考相關文獻(Wang等,2020)的做法,采用各省歷年就業總人數作為勞動投入的替代變量。三是能源投入:使用按照標準煤法折算后的加總數據。四是期望產出:用各年份各省級行政單位的GDP衡量,并換算為2005年為基期的實際GDP。五是非期望產出:參照Xu等(2020)的研究,選取上述四種非合意物質作為非期望產出衡量指標。考慮二氧化碳排放對于環境的影響,文章借鑒Du等(2012)的研究和IPCC《2006國家溫室氣體清單指南》提供的方法,對研究對象的二氧化碳排放量進行了估算,一并作為非期望產出。

表1 投入產出指標選擇

4.影響因素變量

在進一步的研究中,將綠色全要素能源效率值作為被解釋變量,并細分為技術效率(EC)和技術進步(TC)進行回歸。根據EKC假說,環境可產生規模、結構、技術、環境政策與政府管制等幾個方面的效應,參考孫曉等(2016)、馬曉君等(2018)[25]的研究,文章選取地區人均GDP(GP)衡量經濟發展水平;使用第二產業產值與GDP之比(ST)衡量產業結構;選取研發經費占地區GDP的比重(RD)衡量科技水平,使用進出口貿易總額與地區GDP之比(OT)衡量開放程度;使用財政支出占GDP比重(GI)衡量政府支出水平,還將能源消費總量中煤炭消費占比(ES)作為可能的影響因素納入回歸模型。因EKC假說證明經濟發展與環境污染之間呈現非線性的倒“U”型關系,因此文章在模型中加入經濟發展水平(地區人均GDP)的二次項。

5.數據來源

本研究使用的面板數據來自于《中國統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《中國能源統計年鑒》,選取2005—2018年全國30個省份的相關數據進行研究。考慮到數據可得性和完整性,研究對象不包含港澳臺地區和西藏,為消除異方差及數據波動性影響,經濟規模相關數據做了取自然對數處理。

四、實證結果分析

1.靜態分析

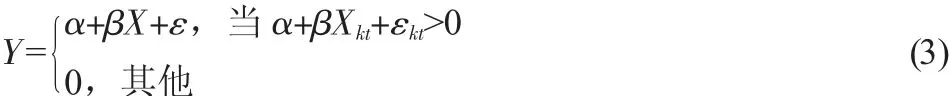

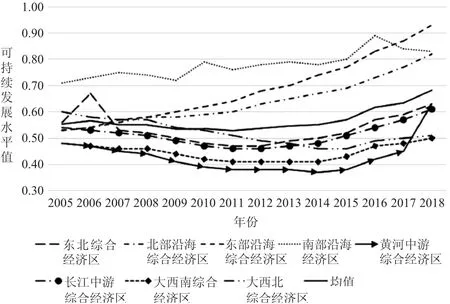

本研究使用2005—2018年中國30個省份的數據,利用表1中的投入產出指標,計算出每年各省份的綠色全要素能源效率值,以此衡量能源利用水平。總體而言,中國大部分省份的綠色全要素能源效率呈波動變化狀態,總體呈上升趨勢。從圖1可知,2005年均值為0.55到2018年逐步上升到0.66;具體到省際,從2005年沒有一個省份達到生產前沿面,到2018年有北京、天津、上海、江蘇、廣東和陜西六個省份的效率值為1,說明大部分省份的綠色能源效率利用水平在逐步提高。其中,北部沿海綜合經濟區、東部沿海綜合經濟區和南部沿海經濟區三大經濟區10個省份的發展水平普遍高于全國均值,以東部沿海綜合經濟區為例,效率值由2005年的0.53上升到2018年的0.93,上升幅度高達75.48%。黃河中游綜合經濟區的效率值相對最低,很大一方面原因在于資源依賴型省份山西、內蒙古居于此區,煤炭等傳統能源行業導致影響綠色全要素能源效率中非期望產出的比例較高,2015年之后,國家煤炭資源整合工作成效漸顯,效率值逐步提升。需要特別注意的是大西北綜合經濟區的可持續發展水平,整體處于停滯或下降的狀態,原因在于地理位置偏僻、發展基礎薄弱等因素,此區域相對于能源利用水平高的地區經濟發展水平較低,科技水平不高,投入不夠,即使是同等投入下的產出效率也遠低于東南沿海地區。

圖1 2005—2018年八大經濟區綠色全要素能源效率水平

2.動態分析

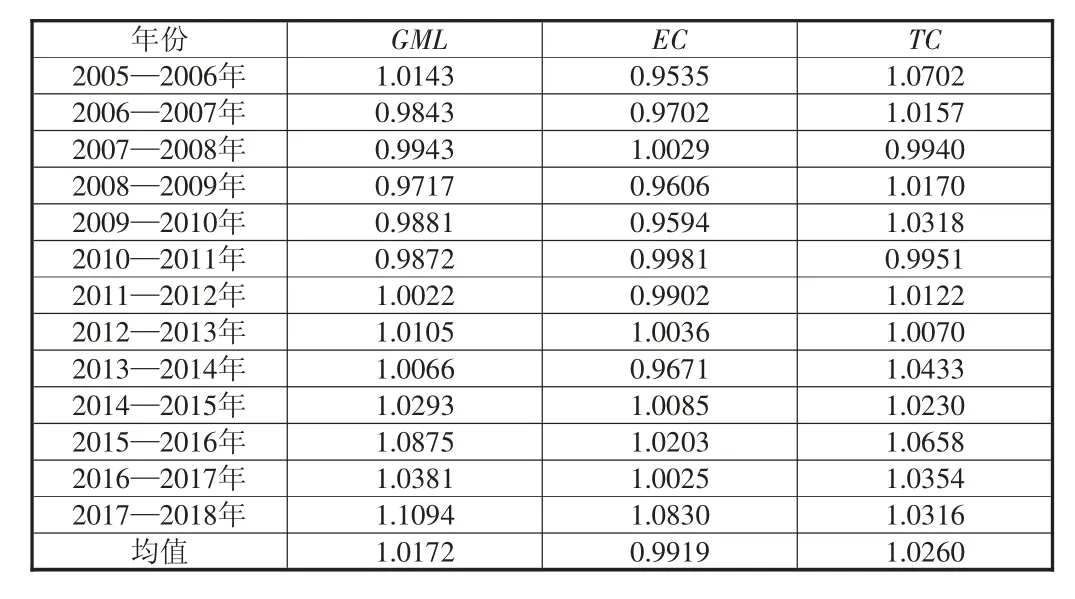

本研究對2005—2018年中國八大經濟區30個省份的面板數據進行分析,通過GML指數得到十四年間綠色全要素能源效率的構成要素和變化趨勢(見表2、表3)。從整體而言,GML指數波動較大,但總體呈現上升趨勢。2005—2018年中國綠色全要素能源效率變化率均值為1.0172,說明中國能源利用水平呈積極態勢。進一步,技術效率的年變化率均值為0.9919,技術進步的年變化率均值為1.0260,表明綠色全要素能源效率的提高主要來自于技術進步的支持。由于技術效率變化率的下降降低了整體能源效率的上升幅度,所以,有必要更多關注技術效率,解決技術效率損失問題,在引進新技術的同時應注重技術的推廣和有效利用,減少效率損失。具體到年度來看,除2007—2008年、2017—2018年技術效率變化率對整個能源效率的提升起主要作用,其余年度均為技術進步變化率對整體效率提升做主要貢獻。

表2 2005—2018年綠色全要素能源效率水平GML指數

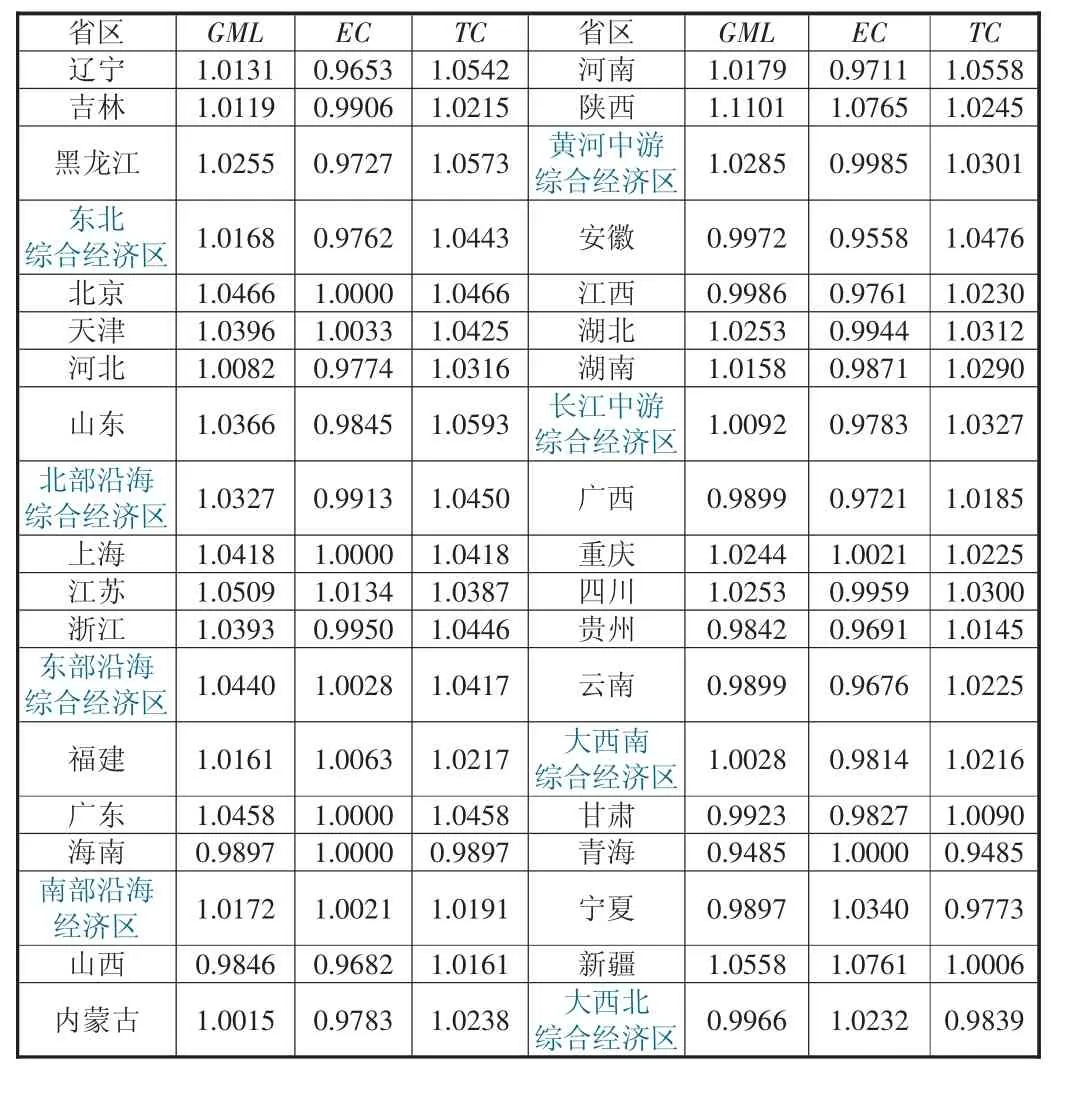

從各省份而言(見表3),2005年—2018年有海南、山西、安徽、江西等10個省份的綠色全要素能源效率變動指數小于1,其余20個省份都大于1,說明中國絕大部分地區能源利用效率在不斷提升,形勢良好。從驅動因素來看,海南、青海和寧夏的技術進步變化率有所降低,可持續發展水平效率的提升主要源自技術效率的提高;北京、天津、上海、江蘇、福建、廣東、陜西、重慶和新疆可持續發展水平效率提高是技術效率提升與技術進步提升共同發揮作用的結果;遼寧、吉林、黑龍江、河北等省份可持續發展水平的提升主要源于技術進步。

表3 2005—2018年各地區綠色全要素能源效率水平GML指數及其分解

從八大經濟區來看(見表3),按照綠色全要素能源效率水平指數均值排名從高到低依次為:東部沿海綜合經濟區(1.0440)、北部沿海綜合經濟區(1.0327)、黃河中游綜合經濟區(1.0285)、南部沿海經濟區(1.0172)、東北綜合經濟區(1.0168)、長江中游綜合經濟區(1.0092)、大西南綜合經濟區(1.0028)和大西北綜合經濟區(0.9966)。各區域除大西北綜合經濟區外,其他七個經濟區總體呈現上升趨勢。東部沿海綜合經濟區、南部沿海經濟區可持續發展效率的增長,技術進步和技術效率均發揮了作用,但技術進步的提升起到主導作用,并且東部技術進步比南部快得多;北部沿海綜合經濟區、黃河中游綜合經濟區可持續發展水平排名相對靠前的原因也在于快速的技術進步;長江中游綜合經濟區、東北綜合經濟區應著力提升自身發展,適應新技術的要求,縮小與最優產出的差距,提高技術效率;大西南綜合經濟區和大西北綜合經濟區處于優勢不突出,劣勢很明顯的狀況,特別是大西北綜合經濟區,既要加強管理提高技術效率,更要著力提升制約整體可持續發展水平的技術進步。

五、進一步分析:綠色全要素能源效率影響因素

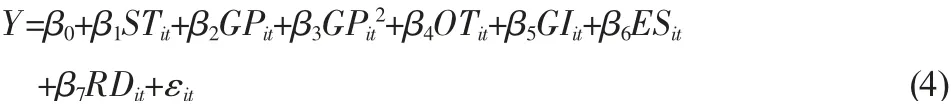

文章的研究以環境庫茲涅茨曲線理論為基礎,從經濟規模、產業結構、能源結構、技術和政策等角度衡量可能的影響因素、影響方向和影響程度。參考已有研究成果,建立如下Tobit回歸方程對全國和各經濟區綠色全要素能源效率水平的影響因素進行實證研究。

其中,i表示省份,t表示年份;Y為被解釋變量綠色全要素能源效率值、技術進步(TCit)和技術效率(ECit);STit表示第二產業產值在GDP中比重;GPit代表地區人均GDP;GPit2為人均GDP的二次項;OTit表示進出口貿易總額在GDP中的占比;GIit為GDP中財政支出總額的比重;ESit用煤炭消費量和能源消費總量之比計算;RDit為研發經費支出占地區GDP的比重;εit為隨機誤差項。

從全國整體能源利用效率來看(見表4),第二產業比重、人均GDP、科技進步、市場開放水平、政府支出水平和能源消費結構對能源利用水平提升均具有顯著作用。第二產業比重與能源利用效率顯著負相關,說明產業結構整體升級和產業結構高級化仍是調整產業結構、發展綠色經濟的重要工作(韋曉慧、林偉芬,2019)[18];人均GDP二次項對能源利用效率的影響是顯著的正向作用,說明經濟發展與能源利用效率之間存在“U”型關系,中國在經濟發展早期,為追求經濟快速增長的目標,采用高消耗、高污染的增長方式,忽視了環境、能源等影響可持續發展的因素,導致能源利用水平不斷降低。在經濟發展過程中,發現一味追求經濟增長指標不利于中國乃至全世界的可持續發展,將發展重點集中于經濟增長質量、環境可持續性和社會福利等反映真實發展的指標上,由粗放型增長方式向綠色集約型增長方式轉變,提高了能源利用效率,符合環境庫茲涅茨曲線理論(黃天航等,2020)[7];科技進步對能源效率水平存在顯著的正向作用,表明高新技術的研發能夠提高科學技術水平,進而促進要素資源的有效流動和集約利用,提高可持續發展水平;市場開放程度的系數小于0,說明開放程度的提高不利于中國綠色全要素能源效率水平的提高,究其原因在于中國出口的資源型商品以及作為“世界工廠”所進行的加工活動均需要付出資源和環境代價;政府財政支出回歸系數小于0,可以看出從生態省試點到美麗中國建設,均對地區能源利用效率和可持續發展能力的提高起到了重要作用,隨著治理體制的完善,政府直接干預的必要性降低,使得政府財政支出與可持續發展水平負相關(符正平、麥景琦,2021)[27];能源消費結構對綠色全要素能源效率水平存在顯著的負向影響,說明國內在生產和生活中對煤炭等不可再生資源的利用效率低制約了綠色能源利用效率的提高。

表4 綠色全要素能源效率水平影響因素回歸分析結果

從綠色全要素能源效率值的組成而言(見表4),技術進步代表了生產技術水平的變化,真實產出水平與前沿產出水平的差距則通過技術效率體現。各解釋變量對技術進步的影響方向及顯著性水平同對整體的影響是一致的,對技術效率而言,只有經濟水平、市場開放程度和產業結構對可持續發展水平的影響通過了顯著性檢驗,說明能源利用效率水平的提高主要是各影響因素通過技術進步實現的,這一點與動態分析結論一致。因此,為了進一步提高綠色全要素能源效率,在引進新技術的同時,還要注重發揮技術潛力,擴大使用范圍,提高利用效率。

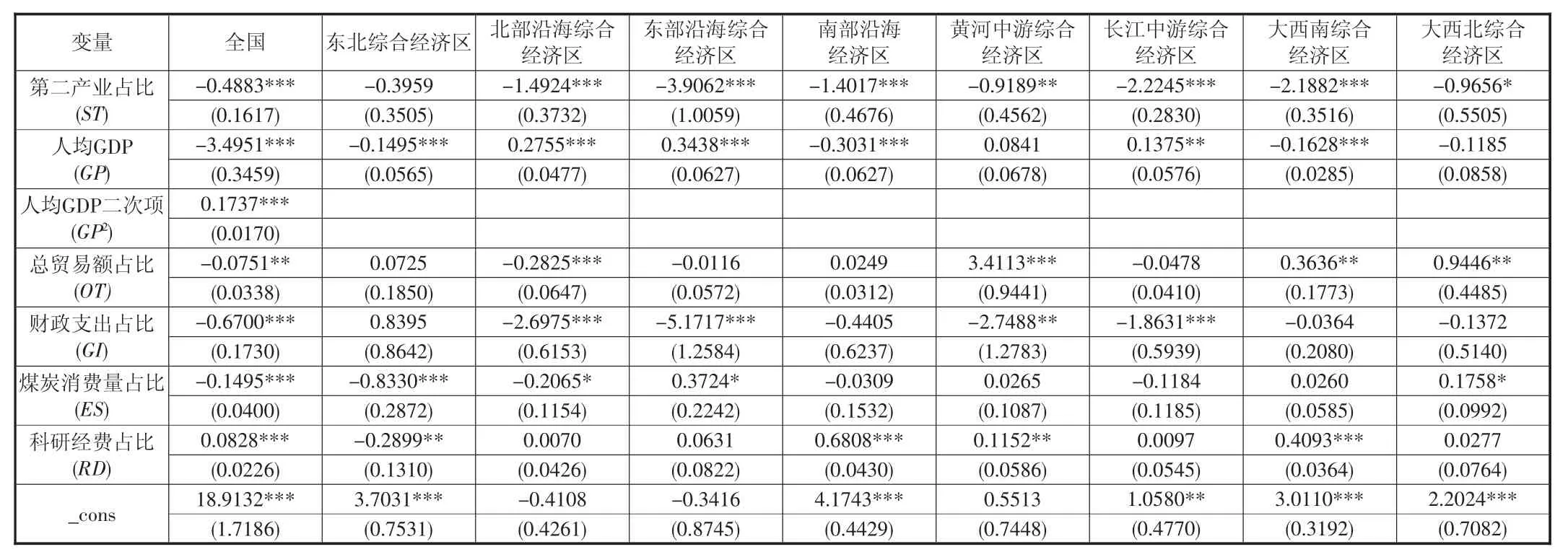

從各經濟區來看(見表5),產業結構對綠色全要素能源效率水平的影響同對全國整體的影響是一致的。東部沿海綜合經濟區人均GDP比較高的地區經濟發展水平對能源效率水平有正向作用,大西南、大西北綜合經濟區等地區人均GDP相對較低,經濟發展水平對能源利用效率水平有負向影響。開放程度對黃河中游綜合經濟區、大西南綜合經濟區、大西北綜合經濟區等相對不發達地區的能源效率有顯著的積極作用。財政支出對于北部沿海綜合經濟區、東部沿海綜合經濟區等綜合實力比較高的地區有顯著的負向影響,說明這些地區能源利用效率的提高不再需要政府的直接干預,而建立完善合理的治理體制是當務之急。

表5 八大經濟區綠色全要素能源效率水平影響因素回歸分析結果

六、結論與政策啟示

文章以2005—2018年中國各省份的綠色全要素能源效率為研究對象,利用綠色全要素能源效率的投入產出數據,運用EBM—GML方法計算各年份各省份、各經濟區的綠色全要素能源效率值、動態變化趨勢以及構成,并識別了影響中國綠色全要素能源效率的因素。結果發現:中國各省份綠色全要素能源效率均值不高,但總體呈上升趨勢,東部沿海綜合經濟區、南部沿海經濟區等經濟發達地區,能源效率值也相對較高;經濟發展水平與綠色全要素能源效率之間是“U”型關系,受金融危機影響2008—2011年是最低處,之后開始上升;代表科技水平的技術進步提高是能源效率水平上升的主要原因,第二產業占比、開放程度、政府干預程度、不可再生能源消費占比水平有顯著的負向關系。

根據以上分析,文章得出如下政策啟示:

第一,國家通過頂層設計,制定合理的體制機制,將環境責任下放到各級政府,減少直接干預。各級政府及其職能部門立足自身,制定不同的政策,為培養全民綠色發展理念、支持節能高效產業的發展和節能技術的開發利用創造良好的政策環境。

第二,中國綠色全要素能源效率水平的提高主要通過技術進步渠道實現,所以政府要鼓勵各地區加強合作交流,推動創新和改革,重視科研人才的培養,加快科技成果轉化;引進新技術的同時也要注重技術的推廣和有效利用,提升管理能力,提高技術效率。

第三,經濟高質量發展是創新、綠色的發展模式,要求放棄單純追求經濟增長目標的做法,減少甚至拒絕西方高污染產業的轉入,同時降低需要付出較大環境代價的資源型產品出口。

第四,升級和優化產業結構、能源結構,發展替代能源。統籌環保整治和經濟轉型,推動污染防治和產業升級,布局高質量發展區域和綠色創新產業,全面構建低碳轉型的生產和生活方式。