山西省黑碳氣溶膠污染特征與減排政策分析

崔琛

摘 要:黑碳(Black Carbon, BC)是PM2.5的重要組成成分,對氣候、空氣質量與人體健康都存在負面影響。為了了解山西省BC排放特征,識別重點排放時段與區域,本文基于MERRA-2再分析數據,探究了山西省BC濃度時空分布特征,并分析了山西省近年來環境空氣質量控制政策,結論如下:①山西省BC濃度南高北低,全省年平均濃度為4.04 μg/m3;②BC濃度日變化特征明顯,峰值出現在5:00—7:00,谷值出現在14:00—15:00,季節趨勢為冬季>秋季>夏季>春季;③山西省BC減排措施主要集中在工業、居民區與交通排放部門。

關鍵詞:黑碳;污染特征;山西;MERRA-2;減排措施

中圖分類號:X513;F206 ? ? 文獻標志碼:A ? ? 文章編號:1003-5168(2022)3-0128-04

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.03.030

Analysis on Pollution Characteristics and Emission Reduction Policies of Black Carbon in Shanxi

CUI Chen

(School of Geographic and Environmental Sciences, Tianjin Normal University, Tianjin 300387,China)

Abstract: Black carbon (BC) is an important component of PM2.5, which has negative impacts on global climate, air quality and human health. In order to understand BC emission characteristics in Shanxi and identify periods and areas of high BC emissions, based on the second Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications(MERRA-2) data, the spatial-temporal variances of BC concentrations in Shanxi in 2020 were discovered in this study, and the results are as follows:①BC concentrations were high in south part of Shanxi and low in the north part.Annual mean concentration was 4.04 μg/m3.②Characteristics of BC hourly variation were obvious. The peak values were at 5:00—7:00 and the valley values were at 14:00—15:00 in four seasons. BC concentrations were highest in winter, followed by autumn and summer, with lowest in spring. ③ The BC emission reduction policies were concentrated on industrial, residential and traffic emissions.

Keywords: Black Carbon; pollution characteristics; Shanxi; MERRA-2; emission reduction policies

0 引言

PM2.5是一種非均質的混合物。黑碳(Black Carbon,BC)是PM2.5的組分之一,是一種碳質顆粒,主要由化石燃料和生物質的不充分燃燒而產生,主要排放來源為居民區、交通及工業部門。BC的空氣動力學直徑很小,隨著BC顆粒粒徑的降低,其在大氣中停留的能力增加,有助于BC的長距離輸送[1]。BC氣溶膠可影響氣候變化,對光有很強的吸收性,能夠吸收太陽輻射,加熱大氣,導致正向輻射強迫,是除了CO以外又一導致全球變暖的重要因素。BC顆粒物的排放增加也會降低區域空氣質量,已發表的文獻表明,BC氣溶膠相比PM2.5具有更大的健康危害[2]。新鮮的BC顆粒具有多孔性,易于吸附其他有害污染物,進而損害人體健康。長期或短期暴露于BC污染,對人體心血管、呼吸系統與神經系統都有負面影響,如引起心率異常、血壓升高、動脈粥樣硬化、哮喘、呼吸道炎癥及兒童和老年人認知能力下降等[3]。2021年9月,世界衛生組織發布了新的《全球空氣質量指南》,收緊了幾種主要污染物的排放標準,其中年均PM2.5指導值調整為5 μg/m,日均值調整為15 μg/m。《全球空氣質量指南》中還提出,應對BC(或元素碳)進行系統性測量,編制排放清單,采取措施以減少BC排放,并酌情制定BC濃度標準。由于BC對氣候、空氣質量以及人體健康的影響,BC逐漸引起人們的關注,近年來關于BC的研究越來越多。本文基于MERRA-2(second Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications)數據,對山西省2020年BC質量濃度時空變化特征進行探究,并分析近年來為改善山西省空氣質量的政策。

1 研究區概況

山西省位于第二階梯東部,地形北高南低,大部分地區海拔在1 000 m以上,汾河穿過山西省中部地區,所過地帶以盆地地形為主。山西省地處中緯度內陸地區,屬溫帶、暖溫帶大陸性季風氣候。《2020年山西省生態環境狀況公報》顯示,2020年山西省除大同市以外的10個地級市年空氣質量都未達到《環境空氣質量標準》所規定的二級標準,PM2.5年均濃度為44 μg/m,超過《環境空氣質量標準》所規定的年平均濃度限值35 μg/m。2020年《中國生態環境狀況公報》顯示,在168個重點城市中,太原市環境空氣質量綜合指數排名倒數第三,運城市、陽泉市與晉城市空氣質量綜合指數也在倒數20位以內,山西省空氣污染問題較為嚴重。11個地級市中,太原市、臨汾市空氣質量綜合指數較高,空氣污染較為嚴重。

2 數據來源與處理方法

MERRA-2是由美國航空航天局發布的最新一代大氣再分析資料,它使用升級版本的戈達德地球觀測系統模型(Goddard Earth Observing System Model, GEOS-5),為大氣污染物、氣象因子、云、輻射等提供了方便、易于獲取的數據集。MERRA-2吸收了多種衛星數據和來自探空儀、飛機等的觀測數據,對氣象和氣溶膠數據(包括自然與人為過程)進行同化和再處理,從而實現多源數據的統一整合[4]。2020年1月1日至2020年12月31日的BC地表質量濃度數據來自tavg1_2d_aer_Nx (M2T1NXAER)數據集。原始數據空間分辨率為0.5°×0.625°,時間分辨率為1 h。MERRA-2數據采用國際區時(Coordinated Universal Time, UTC),本研究將國際區時小時濃度轉換為中國標準時間(China Standard Time, CST)小時濃度值,在此基礎上分析BC濃度時空變化趨勢。

已有文獻驗證了MERRA-2數據中BC質量濃度的準確性。Zhao等對比了天津市BC監測數據與MERRA-2數據集中的BC濃度數據,結果顯示BC觀測數據與MERRA-2數據相關性較高(R=0.72),但是MERRA-2數據集的BC平均濃度比監測數據高出105.85%[5]。Xu等采用14個監測點測量的BC濃度數據對中國東部地區2006—2016年MERRA-2數據進行了對比驗證,結果表明MERRA-2數據集中的BC濃度總體上低于BC監測數據。MERRA-2數據中BC月均數據與監測數據有較高的相關性(R=0.83)與較低的偏差(RMSE=1.56 μg/m),其中,山西榆社監測點測量的BC月均濃度數據與MERRA-2數據相關性較高(R=0.73)[6]。盡管MERRA-2數據集不能非常準確地模擬出BC的質量濃度,但由于其與監測數據的高相關性,因此可運用MERRA-2數據對山西省BC質量濃度變化趨勢特征進行分析。

3 結果與討論

3.1 山西省2020年BC濃度空間分布特征

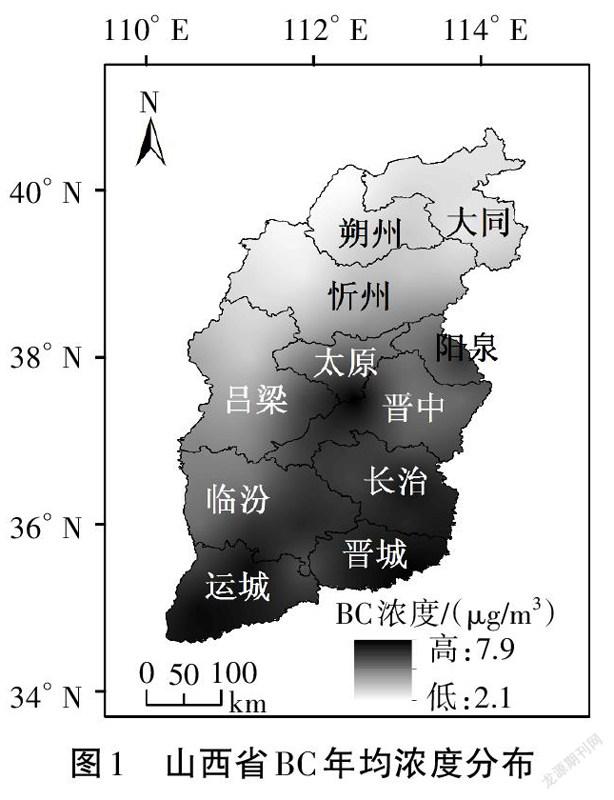

通過圖1可以看出,山西省BC濃度南高北低,從北方地區向南方地區逐漸升高,中部地級市為過渡帶。大同市、朔州市與忻州市BC年均濃度在3 μg/m3以下;呂梁市、陽泉市、太原市與晉中市大部分地區BC濃度較低,而呂梁市、太原市及晉中市三市交界處BC濃度較高;南部四市中除臨汾市西部地區濃度較低外,長治市、運城市與晉城市都被高濃度BC所環繞,年均BC濃度最高接近8 μg/m3。山西省年均質量濃度為4.04 μg/m3。

山西省BC濃度空間分布格局與PM2.5濃度分布格局基本一致,陳輝等的研究表明山西省PM2.5濃度呈南高北低的分布趨勢[7],BC作為PM2.5的組分之一,質量濃度與PM2.5質量濃度有一定的相關性。由清華大學開發并維護的中國多尺度排放清單模型(Multi-resolution Emission Inventory for China,MEIC)提供了中國高分辨率人為源大氣污染排放清單(目前更新到2017年)。MEIC顯示,山西省2017年BC排放分布格局也為南高北低,因此人為排放是BC濃度空間分布趨勢的重要影響因素。山西省南部高BC濃度除本地排放外,還可能源于區域傳輸。MEIC顯示,河北南部、河南北部BC排放量也相對較高。由于BC粒徑較小,易于進行遠距離傳輸,河南北部與河北南部的BC氣溶膠也可能對山西省南部高BC濃度有一定貢獻。另外,山西省BC分布格局也可能受盛行風向、風速、降水等多個氣象要素綜合影響。

3.2 山西省2020年BC濃度時間變化趨勢

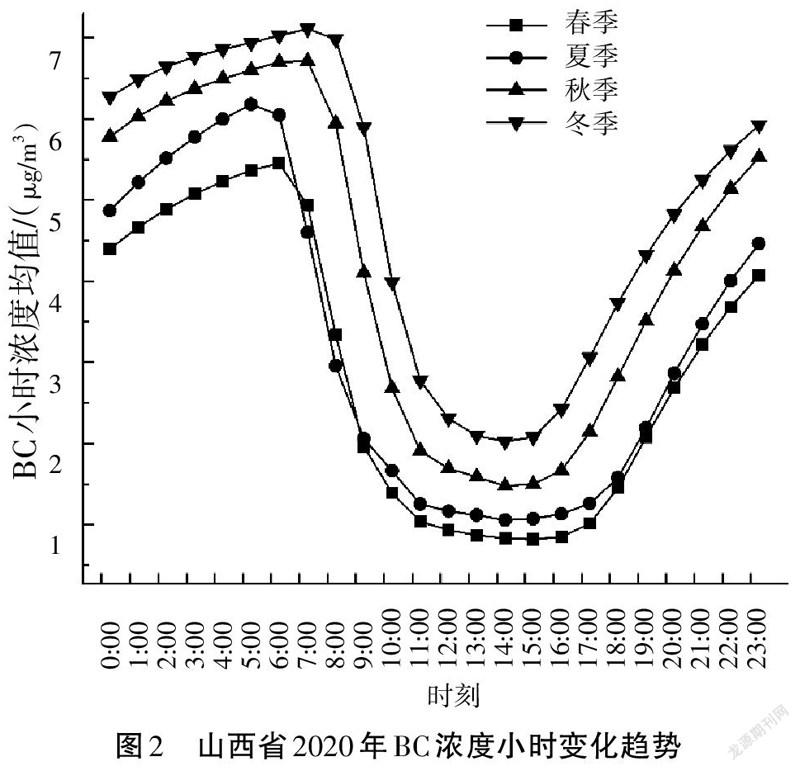

山西省2020年分季節一日內BC濃度變化趨勢如圖2所示。通過圖2可以看出,BC濃度小時變化特征明顯,在一日內呈現“一峰一谷”的趨勢,峰值出現在早上5:00—7:00,夏季峰值出現時刻最早,為5:00,秋、冬季峰值出現時間最晚,為7:00。道路交通早高峰時間一般在早上5:00—9:00,早晨BC濃度峰值的出現與公眾上班出行時間基本吻合。夏季與冬季峰值濃度在時刻上的差異主要是由于冬季公眾出行時間推后,導致道路交通污染時間后移。結合BC小時濃度與人類活動出行時間可推斷,BC濃度峰值的出現可能與交通排放有密切關系。四季BC小時濃度谷值都出現在14:00—15:00,此時交通污染減少可能是BC濃度降低的原因。夜間BC濃度普遍較高,可能是由于物流貨運車輛在夜間行駛較多,且大型貨車中柴油車占比較高,而夜間大氣邊界層高度降低,且逆溫一般發生在夜晚和早晨,影響了污染物的擴散。這一變化趨勢與Zhao[5]和關亞楠[8]分別在天津市與石家莊市的研究基本一致。

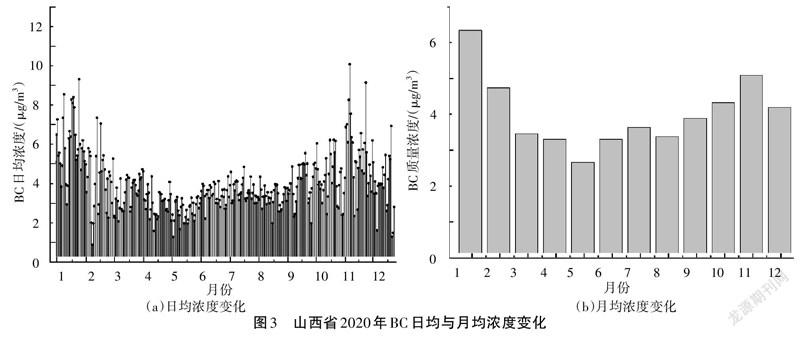

圖3顯示了山西省2020年BC日均與月均濃度變化趨勢。BC濃度在5月最低,1月最高。BC氣溶膠在春夏秋冬四季的平均濃度分別為3.15 μg/m、3.45 μg/m、4.45 μg/m和5.11 μg/m,變化趨勢為冬季>秋季>夏季>春季,春夏季濃度較低,秋冬季濃度較高。這一變化趨勢主要是因為春夏季氣溫較高、降水較頻繁,邊界層高度高,大氣垂直與水平擴散明顯,從而降低了污染水平。而冬季由于混合層高度低,逆溫時有發生,空氣層界穩定,從而阻礙了污染物向周圍地區的擴散過程,導致冬季BC濃度較高。從人為活動的影響方面看,在農村地區,秋收時期存在露天焚燒秸稈的現象,冬季北方地區燃煤取暖,也增加了秋冬季BC濃度。

4 山西省BC濃度減排措施分析

BC氣溶膠產生于生物質與化石燃料的不充分燃燒。MEIC清單顯示,山西省2017年總BC排放為6.3萬t,其中居民源排放最多,為2.8萬t,工業源排放為2.6萬t,交通源排放為1.0萬t。山西省是煤炭大省,大量的煤炭消耗導致BC排放量較高。《山西統計年鑒2021》顯示,2020年山西省煤炭消費量為36 186萬t,其中生產建設煤炭消費量占比最多,為35 813萬t,生活用煤炭消費量為373萬t。對比2010年,煤炭消費量增加了約28.4%。在農村地區,家庭取暖或烹飪過程中直接燃燒固體燃料是BC的主要來源,城市地區以柴油發動機為主的交通排放也是BC顆粒的主要貢獻[9]。近年來,山西省政府為控制省內空氣質量采取了一系列措施。2020年印發《山西省打贏藍天保衛戰2020年決戰計劃》,致力于空氣污染防治。

在工業生產方面,繼續優化產業結構和布局,整治“散亂污”企業,關停焦化產能落后企業,整治鋼鐵企業排放。為重點企業實施冬季采暖季錯峰生產,對傳統產業升級改造。在山西省目前的工業生產能源消費結構中,煤炭仍是主要的能源。政府鼓勵工業企業選用清潔能源,減少大氣污染物排放,減少環境污染。山西省工業較為發達,但也隨之帶來了環境污染。實現經濟健康綠色發展是目前的主要目標。

在居民生活方面,山西省劃分了8個重點城市,鼓勵并促進冬季清潔取暖代替散煤燃燒。冬季取暖一直是北方地區冬季的重要大氣污染來源,散煤在室內的不充分燃燒更增加了BC氣溶膠濃度。塊煤、煙煤散燒所產生的環境污染大于無煙煤與蜂窩煤,采取政策鼓勵采用蜂窩煤代替塊煤、煙煤,大力發展集中供暖與清潔取暖能有效改善冬季污染物排放嚴重的問題。隨著近年來冬季采暖燃燒控制政策的實施,2020年山西省生活用煤量相比2017年下降了61.9%。

交通污染方面,監控柴油車重點排放路段,加強力度監管車輛燃油品質,淘汰不符合排放標準的柴油車,并大力推廣新能源汽車。交通尾氣排放是城市地區BC排放的主要來源[9],一輛近乎報廢的柴油車輛的尾氣排放相比新車高出幾百倍,因此淘汰重污染柴油車能有效降低污染物排放量。

5 結語

①山西省BC濃度空間分布呈現南高北低的分布趨勢,晉城市、運城市和長治市三市大部分地區,以及呂梁市、太原市及晉中三市交界處BC污染較嚴重。山西省BC年平均濃度為4.04 μg/m3。

②BC日變化趨勢呈現明顯的“一峰一谷”,峰值出現在早上5:00—7:00,谷值出現在14:00—15:00。山西省1月BC濃度最高,5月最低。季節變化趨勢為冬季>秋季>夏季>春季。

③近年來,山西省在環境空氣質量控制方面的政策性減排措施主要集中在工業、居民生活源與交通源排放的控制上,且取得了一定的成效。

參考文獻:

[1] SHRESTHA G, TRAINA S J, SWANSTON C W. Black Carbon's Properties and Role in the Environment: a Comprehensive Review[J]. Sustainability,2010,2(1):294-320.

[2] JANSSEN N, HOEK G, SIMIC-LAWSON M, et al. Black carbon as an additional indicator of the adverse health effects of airborne particles compared with PM10 and PM2.5[J]. Environmental Health Perspectives,2011,119(12):1691-1699.

[3] 陳琛,王娟,聶亞光,等.大氣中黑碳的健康效應及機制研究進展[J].生態毒理學報, 2018,13(1):31-39.

[4] 曹閃閃,段玉森,高嬋嬋,等.基于MERRA-2再分析資料的上海市近40年大氣黑碳濃度變化及潛在來源解析[J].環境科學,2021,42(6):2668-2678.

[5] ZHAO J W, LIU Y X, SHAN M, et al. Characteristics, potential regional sources and health risk of black carbon based on ground observation and MERRA-2 reanalysis data in a coastal city, China[J]. Atmospheric Research, 2021,256:105563.

[6] XU X F, YANG X Y, ZHU B, et al. Characteristics of MERRA-2 black carbon variation in east China during 2000-2016[J]. Atmospheric Environment, 2020,222,11 7140.

[7] 陳輝,厲青,李營,等.京津冀及周邊地區PM2.5時空變化特征遙感監測分析[J].環境科學,2019,40(1):33-43.

[8] 關亞楠,盧晶晶,張毅森,等.石家莊南郊黑碳氣溶膠污染特征與來源分析[J].環境科學學報,2020,40(9):3146-3154.

[9] 嚴晗,吳燁,張少君,等.北京典型道路交通環境機動車黑碳排放與濃度特征研究[J].環境科學學報,2014,34(8):1891-1899.