中小學生課堂沉默現象的認識、誘因及應對策略

【摘要】本文針對中小學課堂教學中普遍存在的學生沉默現象,深入分析誘發學生沉默的原因,建議教師正確認識、理性應對課堂沉默,采取恰當利用積極沉默、創新教學方法、加強溝通等策略,從而讓中小學課堂教學順利進行。

【關鍵詞】沉默 課堂沉默 現象 課堂教學

【中圖分類號】G45 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2022)01-0035-03

新課程改革強調,教學是一種“溝通”與“合作”的活動。在此背景下,對話式教學深得學者和教師的肯定。民主與平等的對話式教學,不僅有助于學生積極踴躍地參與課堂教學活動,而且有利于學生主體地位的彰顯。不少一線教師為追求理想的課堂教學,常采用提問、討論、活動等教學方法。課堂沉默現象與對話式教學背道而馳,被一線教師視為“眼中釘”,認為是教學的“敗筆”。

筆者在實地調研中發現,不少中小學教師表示,課堂沉默現象在課堂中十分普遍,可出現在課堂教學過程的各個環節,有時會嚴重影響整個課堂教學的進度和效率。由此可見,中小學教師對課堂沉默現象普遍持否定態度。然而,在筆者看來,課堂沉默并非課堂教學中病態、畸形的表現,而是一種正常且普遍的課堂教學現象。本文將對課堂沉默進行重新審視和深度剖析,以期有助于中小學教師正確認識課堂沉默現象,順利推進中小學課堂教學。

一、對課堂沉默現象的認識

(一)對課堂沉默現象的傳統誤讀

1.視課堂沉默為教學的“絆腳石”

受過專業培訓、教育熏陶的教師都深知,教學是由教師的教與學生的學共同組成的一種教育活動。在這個活動中,師生通過語言、肢體的互動與配合,進行知識、方法、經驗與情感的深度學習與交流,促使整個課堂教學氛圍民主平等、和諧融洽,順利完成教學任務。教師在實施對話式教學的過程中,希望自己提出的每一個問題,都有學生積極舉手、主動發言。若出現沉默現象,教師便難以把握教學進度、無法感知學生對知識的掌握程度,這使得大部分中小學教師片面認為,課堂上的沉默現象會阻礙教學進度,割裂教學流程,導致教學效率低下。

2.視課堂沉默為非學習狀態

不少中小學教師表示,一旦課堂陷入沉默,學生要么是注意力不集中,要么是學不會、答不出。在課堂教學中,大部分中小學教師習慣以舉手發言作為判斷學生是否認真聽課的依據。日本著名教育學家佐藤學在《靜悄悄的革命》一書中曾談道:“比起擅長發言的學生來,那些在課堂上言語不多,然而善于傾聽的學生盡管也應該被評為優秀,但在這些學生的通知書上卻常常被寫上‘更加積極地發言吧!’”

3.視課堂沉默為尷尬窘境

不少教師在談到課堂沉默這一話題時,第一反應是擺擺手,笑而不語。有的教師會無奈地說:“在課堂教學中,有時學生沉默得我自己都尷尬了。”如果學生對教師講課長時間無反應,對教師提問長時間無應答,對教師點名回答問題長時間低頭不語,這一系列“無聲”的行為,的確會使整個課堂陷入沉悶、冷場、尷尬的氛圍。

(二)學生課堂沉默的內涵及特征

課堂沉默一直都是教育界持續關注的話題。從交際語言學出發,沉默是指在交往過程中長時間的無語行為。課堂沉默有廣義與狹義之分。廣義上的課堂沉默,是指在課堂教學中師生雙方的一切沉默現象;狹義上的課堂沉默,則指向課堂交流中的學生沉默。何為學生課堂沉默?結合真實的課堂教學情境,聚焦于學生,筆者將課堂沉默定義為“在課堂教學中學生所表現出的無聲無語且無交際的一種行為方式”。

學生課堂沉默的特征,主要體現在以下三點。第一,普遍性。不同教育階段、不同學科的課堂教學普遍存在課堂沉默現象。小學階段的課堂沉默現象相比初中、高中、大學不太明顯,但無論哪一個教育階段,相比語文、數學,英語學科的課堂沉默現象尤為明顯。第二,雙重性。課堂沉默對課堂教學既有積極作用也有消極影響。目前來說,課堂沉默中的消極沉默為多數。第三,形式多樣。課堂沉默往往伴隨著各式各樣的行為表現,如發呆、睡覺、玩手機、傳紙條、看課外書等,并不意味著學生在課堂上只保持一種狀態。

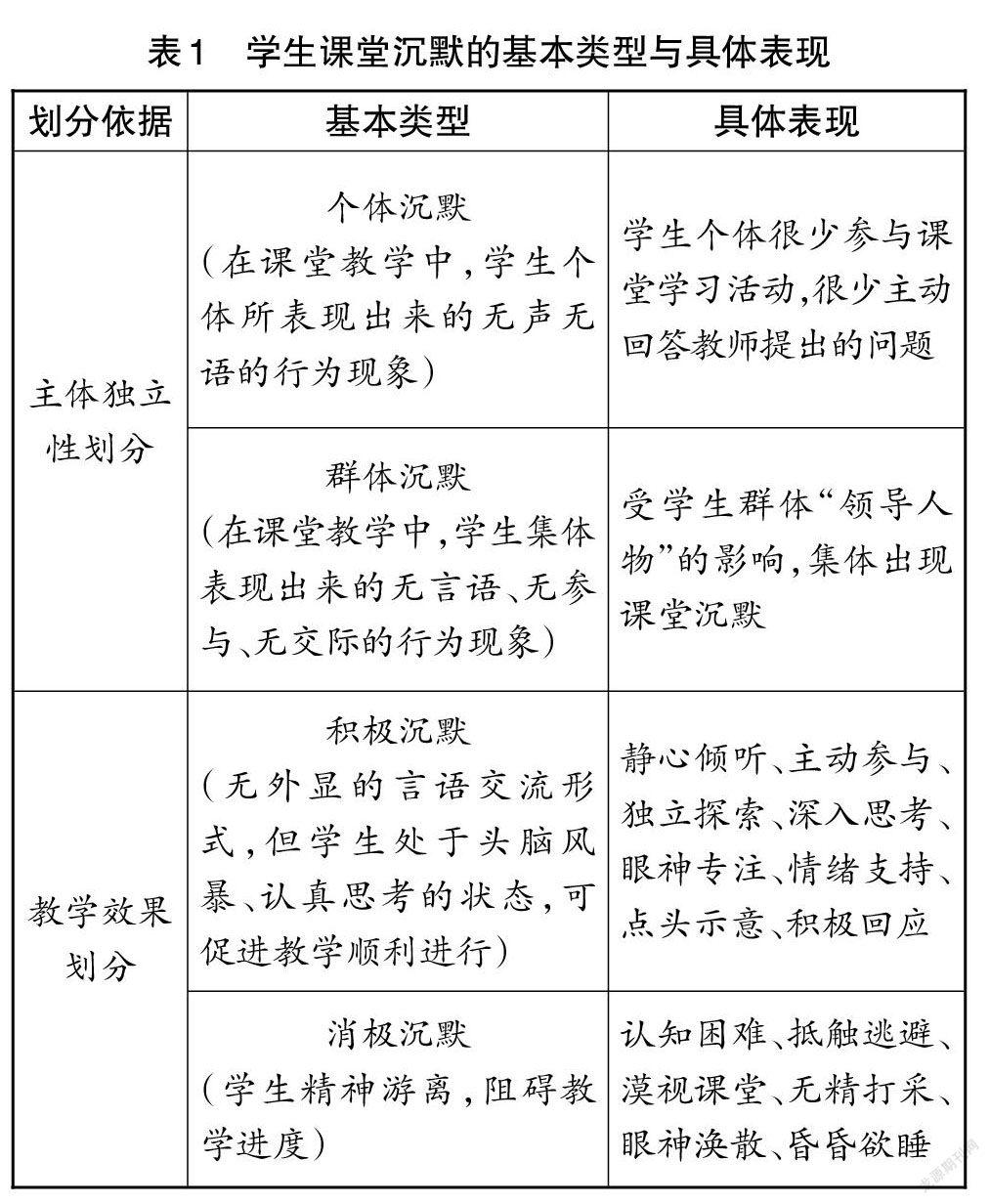

(三)學生課堂沉默的基本類型與具體表現

了解學生課堂沉默的類型,教師不僅可以加深對課堂沉默的認識與判斷,而且有助于其正確歸因,及時做出符合當時課堂教學情境的有力、有效、有益的判斷及對策。(分類見表1)

二、學生課堂沉默的原因分析

(一)受傳統文化影響

在“以和為貴”“沉默是金”等傳統文化思想的影響下,很多人都將沉默作為解決問題、處理人際關系和化解矛盾的手段或方式。沉默,被視為一種百忍成金、忍辱負重的優良品質。當學生在生活中面對無可奈何、不知所措的情況時,往往傾向于沉默、順從。這種習慣逐漸從生活延伸到課堂,沉默變成了學生對課堂規則的遵守。

《鬼谷子》中有“言多必由數短之處”之論,表示話說多了就一定會有失誤。這思想教導人們,無論是工作還是日常交際,都要少說、多做。中國傳統文化中的重要組成部分——面子文化,也在潛移默化地影響著人們的行為習慣。在課堂教學中,學生若是遇到不會的問題或者未掌握的知識,為避免丟面子,第一反應就是沉默。

儒家思想在中國傳統文化中一直占據主導地位。儒家思想對沉默持肯定態度,認為沉默代表著尊重、接納等,儒家思想還提倡尊師重道,十分重視教師的權威,認為教師在教學過程中處于絕對的主導地位,學生對教師則應無條件服從。在課堂教學中,為了更好地配合教師的講課,學生自動將沉默作為一種“默契”配合。

(二)受教師影響

教師作為課堂教學活動的主導者,學生在課堂上的一言一行都深受其影響。教師的教學風格、教學模式、課堂反饋,都會對學生的課堂表現產生影響。

不同教學風格的教師,其課堂教學的氛圍必有所不同。理念前沿、認真嚴謹的教師,常以學生為主體,公平對待每一名學生,整個課堂教學氛圍和諧融洽、其樂融融,學生參與感強;無責任感、專制霸道的教師,認為學生是被動接受知識的容器,只注重尖子生,忽視“潛力生”,關注范圍小,對學生缺乏相應的了解,課堂氛圍死氣沉沉、毫無生機,學生只好選擇主動沉默。

傳統的教學模式已不能順應時代和社會的發展,更不符合素質教育理念。例如,傳統英語教學模式大多以語法翻譯教學為主,簡單枯燥、無創新、無亮點,不重視學生學習方式和自主學習能力的培養,提問單調,學生英語學習興趣不強。一成不變的教學方式使得部分中小學生難以融入課堂教學活動,只能被迫沉默。

不少學生認為,教師的課堂反饋對自己的學習進步有較大的影響。學生渴望自己回答問題后,無論對錯,都能得到教師的鼓勵與啟發。但當前的中小學課堂教學,教師課堂反饋單一,要么只對學生的回答做好或壞的簡單評價,要么不及時理答,而是尋找更多其他學生代答。學生由于得不到教師的有效反饋,因而被動沉默。

三、理性應對課堂沉默的教學策略

得法才能行其道。中小學教師作為課堂教學的主導者與實施者,其一言一行,會直接影響課堂氛圍乃至班級風氣。課堂沉默雖然是影響課堂教學進程的“攔路虎”,但也是促進師生共同成長與發展的加速器。只要中小學教師掌握沉默的分寸,平衡好沉默的度,就能順利推進教學。

(一)正確認識和對待課堂沉默

在課堂教學過程中,沉默是不可避免、不可或缺的,教師要承認它、善待它。中小學教師應消除對課堂沉默的誤解與恐懼,以學生的發展為出發點,了解課堂沉默現象,依據沉默的本真意義和學生個體差異,理性看待課程沉默現象,保持開放的態度,充分意識到適當的課堂沉默能夠有效促進學生思維的發展,深入挖掘課堂沉默背后所蘊含的教學價值,讓沉默增值;還可以適時適度營造沉默氛圍,集中學生的注意力,引發學生的積極思考,激活學生思維,充分彰顯課堂沉默的獨特魅力,達成高質量的課堂教學。課堂沉默并不是不知所措的無助,也不是冷場尷尬的困境,而是一種有價值、更深入的思考與交流,能保證學生擁有獨立思考的時間與空間,讓學生在沉默思考中成長與發展。

(二)恰當利用積極沉默

打破課堂沉默,需要中小學教師的教學機智。教學機智是教師處理課堂突發事件的必備素養和關鍵品質。教師的教學機智總是與具有復雜性、多變性、不確定性的課堂情境和教學現象有特定的關聯。富有智慧和機智的教師能理性看待課堂沉默,處之泰然,避免師生陷入尷尬窘迫的教學困境,并通過機智處理,將課堂沉默轉變為教學亮點。

其實,積極沉默是一種隱形、潛在的教學資源,更是一種不可預知的生成性資源。中小學教師要客觀分析課堂沉默的原因,深度挖掘其中隱含的教學價值,巧妙應對課堂沉默,并善于利用積極沉默,使產生“此時無聲勝有聲”的效果。當然,教師決不能漠視消極沉默現象,而應學會柔性處理,逐漸弱化消極沉默,或者將其轉化為積極沉默。

(三)突破傳統教學模式,創新教學方法

中小學教師要打破傳統教學模式的桎梏,改變傳統的以單向灌輸為主的課堂教學模式,杜絕灌輸式教學,創新課堂教學模式,將對話教學、小組合作等融入課堂教學中。很多時候,面對教師的提問,學生選擇沉默不語,是因為教師的教學方式難以激發學生的學習興趣。學生跟著教師被動前進,缺乏問題意識,沒有動腦思考,只能在教師提問時簡單地附和或“無言以對”。

中小學教師應精心設計豐富多樣、題材新穎、內容有趣、難度適中、貼近學生真實生活的課堂活動與學習任務,結合啟發、轉化、引導等教學方法,不斷增強學生的學習動機,使得不同性格、不同認知程度、不同學習能力的學生都能融入課堂教學活動中,努力打破課堂沉默,提高課堂教學效率。

(四)拉近師生距離,創建平等的師生關系

學生在課堂教學中的消極沉默很大程度上源于對教師威嚴的畏懼,并因之抑制了自己發言的欲望,或是不愿將自身的不足暴露在教師和同學面前,怕自己丟了臉面。平等和諧的師生關系,能有效減少學生在課堂上的焦慮、自卑等情緒障礙。但當前的課堂教學環境中,很多學生仍顧及教師和其他同學的看法,還是無法完全放松自己,按照真實的想法敞開心扉。要想改變這種現狀,中小學教師要盡可能營造良好的課堂教學氛圍,使學生在課堂中處于一種相對輕松的狀態,產生表達欲望。

中小學教師應具備仁愛之心,平等關注每一名學生。不少學生出現心理障礙、情感缺失等問題,與教師對學生缺少關愛或關注不夠有一定關系。教師的愛要體現在反對成績歧視之中,教師的愛不應只面對優等生,而應面向全體學生,尤其應關愛那些成績劣勢的學生。在“兼愛”中融入民主、平等、公正理念,加強學生的自我認同感,消解師生之間的生疏,讓每一名學生都能積極參與到課堂教學活動中,獲得公平的發言機會,增強課堂歸屬感。和諧師生關系的構建,需要教師主動作為,努力拉近師生距離,讓愛在教學中行走,營造良好的課堂教學氣氛。

此外,教師還要掌握交流技巧,加強師生溝通。一是正確交流。當學生的發言有悖于教師的預期答案時,教師切忌打斷、嘲諷,影響學生的學習積極性。學生發展具有個體差異性,不排除部分學生自尊心強、比較愛面子,但無論面對怎樣的學生,教師都應盡量避免說出有損學生形象、自尊的言辭。有時學生的發言停頓只是喘息之間的短暫思考,教師給予學生一個認可的眼神或鼓勵的微笑,都有利于學生提高學習的成就感。二是真誠交流。中小學教師可以就自身經歷、社會時事、熱門話題、學生興趣點等在課余時間經常與學生進行輕松的談話、互動,盡可能減少師生之間冷冰冰的交流方式,讓更多的交流分享不斷縮小師生之間的鴻溝,緩解師生之間的生疏感,努力化解課堂沉默。

參考文獻

[1]佐藤學.靜悄悄的革命[M].李季湄,譯.吉林:長春出版社,2003.

[2]魏宏聚,謝曉筱.學生課堂沉默現象的內涵、表現形式及應對策略[J].現代中小學教育,2019,35(11).

[3]趙明鴻.課堂沉默現象的教育考察與文化探源[J].教學與管理,2018(27).

作者簡介:張琎薇(1997— ),廣西柳州人,研究方向為小學教育。

(責編 黎雪娟)