下好應對供給沖擊的“先手棋”

陳誠

2022年初,重慶市經濟和信息化委員會發布了一組數據:

2021年,重慶汽摩產業完成產值5194.3億元,同比增長14.2%;電子產業完成產值7345.7億元,同比增長13.7%;裝備產業完成產值2458.9億元,同比增長15.9%;材料產業完成產值5238億元,同比增長25.3%;醫藥產業完成產值765.9億元,同比增長11.9%;消費品產業完成產值3741.5億元,同比增長13.5%。

從數據來看,2021年,重慶支柱產業運行呈現穩中向好的態勢。

世紀疫情沖擊下,百年變局加速演進,外部環境更趨復雜嚴峻和不確定。我國經濟發展面臨著需求收縮、供給沖擊和預期轉弱三重壓力。重慶經濟發展,同樣面臨著這三重壓力。特別是在“生產要素短缺、科技創新能力不足、成本和價格上揚”等因素制約下,重慶雖擁有雄厚的制造業基礎,但產業鏈供應鏈受到供給沖擊的影響也較為嚴重。

在這樣的背景下,重慶交出的“經濟答卷”不可謂不亮眼。持續向上的經濟上揚線,顯示著重慶應對供給沖擊、迎難而上的復蘇力量,為重慶經濟高質量發展注入了一針“強心劑”。

以“鏈長制”為紐帶 推動全產業鏈系統優化

2021年3月5日,西部(重慶)科學城西永微電園,廣達(重慶)電腦有限公司制造基地。

生產車間內,工人們忙碌有序。眼前的場景,在一年前卻是另一副模樣。

2020年初,受新冠肺炎疫情影響,工人無法正常上班,導致廣達陷入勞動力短缺和零部件供應不足的雙重困境。

作為筆電產業生產終端的廣達陷入“用工荒”,同時,上游企業也因缺少工人無法進行生產活動,零部件無法供給,廣達的成品電腦也因此無法走下生產線。

這意味著,如果不是全產業鏈的復工復產,龍頭企業根本“開不起火”,高新區的筆電產業也將陷入“斷鏈”危機。

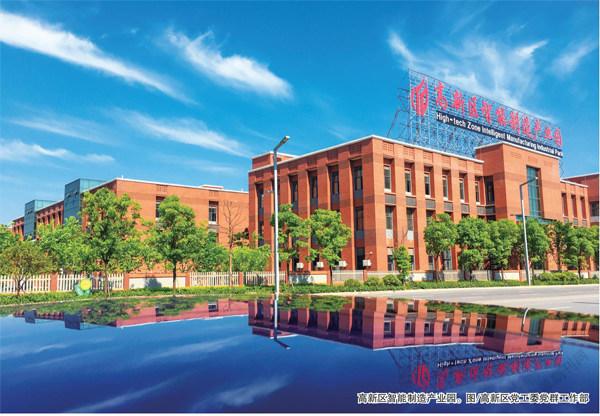

由此,一場名為“店小二計劃”的行動在高新區展開。400多名黨員干部分成若干個工作小組,每個小組負責一條產業鏈,對其上下游企業進行協同幫扶。

就筆電產業而言,勞動力供給沖擊是最亟待解決的問題。為此,幫扶團隊赴重慶各區縣組織招聘會,開行復工專車,實現員工“從家門口到廠門口”一站式抵達,保證筆電產業用工需求。

在“用工荒”問題得到解決的同時,幫扶團隊還對整個筆電產業進行了大梳理,幫助上下游各個企業明晰自己的定位,從而有效避免惡性競爭。

勢頭良好,如何才能保持?

重慶高新區意識到,“店小二計劃”一定要形成常態化服務機制,并不斷完善優化。

如何優化?重慶高新區將目光投向一種新的制度——鏈長制。

“‘鏈長制’的作用在于貫通上下游產業鏈條的關鍵環節,使得產業鏈成套,保證產業鏈上下游不‘斷鏈’,從而提升整個產業鏈的韌性和競爭力。”重慶高新區相關負責人說。

2021年2月,重慶高新區印發《產業鏈“鏈長制”工作方案》,正式推行“鏈長制”,8位領導干部擔任鏈長,分別對接生物醫藥、檢驗檢測、集成電路等主導產業,從上游到下游“一竿子插到底”,全方位保障產業鏈供應鏈。

有了好的探索,“鏈長制”隨即在重慶全面鋪開。2021年10月22日,重慶市制造業領軍企業培育暨“鏈長制”工作推進會舉行,重慶將通過“鏈長制”推進產業鏈補鏈強鏈,提升重點產業鏈競爭力。

“鏈長制”改革實施以來,重慶引進了華潤12寸芯片封測、康寧基板玻璃熔煉、聯陸智能汽車電子等項目,補齊集成電路產業鏈后端工序、新型顯示產業鏈前端工序,全市各條產業鏈的完整性不斷提升,有效應對了生產要素結構性短缺等難題。

以創新和智能化為抓手 助力產業鏈“鍛長補短”

2021年4月7日,落戶兩江新區的西北工業大學重慶科創中心正式揭牌,國內首臺殘余應力全自動檢測系統也投入使用。

殘余應力全自動檢測系統主要用于航空航天零部件耐久度檢測。該系統不僅解決了我國航空航天零部件壽命評估儀器“卡脖子”問題,還讓重慶航空航天產業的發展有了“近水樓臺”的優勢。

同年8月,聯合微電子中心有限責任公司獲工信部正式批復,組建國家地方共建硅基混合集成創新中心,成為重慶首個國家級制造業創新中心。

創新是產業鏈提檔升級、解決關鍵技術領域“卡脖子”問題的“金鑰匙”。

重慶面臨著部分關鍵核心技術缺失、對外依存度較高等問題,容易被“卡脖子”,不利于行業(企業)對產業鏈供應鏈進行把控,從而影響整條產業鏈的韌性和承受力。

為此,重慶大力加強科技創新能力建設,瞄準關系國計民生的“卡脖子”技術,實施好關鍵核心技術的攻關,在優勢產業領域精耕細作,爭取形成更多“獨門絕技”。

重慶市經濟和信息委員會圍繞33條重點產業鏈,系統梳理出一批關鍵共性技術需求清單,形成了《重慶市“十四五”時期重點發展的33條產業鏈關鍵重要技術需求》,積極引導龍頭企業整合各類創新資源,組織開展集中攻關,以創新促進產業鏈核心技術突破和可持續迭代,提升產業鏈配套水平和發展能級。

如果說創新能解決產業鏈關鍵技術領域“卡脖子”問題,那么智能化則能推動產業鏈生產流程創新,提高效率。

2021年,重慶通過深入實施以大數據智能化為引領的創新驅動發展戰略行動計劃,有力推動新一代信息技術與制造業深度融合,讓智能化成為產業鏈提檔升級的“金鑰匙”——

重慶新培育4家國家級企業技術中心、4家國家級工業設計中心,新認定3家市級制造業創新中心;

截至2021年底,工業互聯網標識解析頂級節點已接入西部7省份二級節點20個,累計注冊量超60億,解析量超30億,接入企業節點1900余個;

2021年,重慶新推動實施智能化改造項目1295個、認定智能工廠38個、數字化車間215個,整體生產效率平均提升59.8%。

一系列措施之下,重慶科技創新能力得到良好提升,有效防范化解相關風險挑戰。

以產業鏈供應鏈合作為關鍵 緩解生產成本壓力

2021年12月,重慶天箭慣性科技股份有限公司在重慶市大中小企業融通發展產品供需對接平臺上發布了一則需求信息:需求能提供陶瓷管殼或帶管殼封裝的單位,需要滿足水汽要求。

緊接著,該平臺便將此需求信息推向同產業鏈上游企業,能夠提供需求材料和產品的企業可以通過平臺提供的相關信息聯系下游企業,完成產品對接和交易。

“通過重慶市大中小企業融通發展產品供需對接平臺,可以直觀地看到同產業鏈上下游企業的供需信息,可以迅速實現供需配套,為企業提質增效,降低成本。”重慶天箭公司相關負責人說。

新冠肺炎疫情暴發以來,國內外一些礦山停產、減產,引發了鐵礦石等大宗商品的供給減少和價格暴漲,以鐵、銅、鋁為代表的原材料價格持續上漲,令制造業生存空間大受擠壓。

在此輪原材料價格上漲中,許多企業都受到不同程度的沖擊和影響。面對不斷上漲的原材料,市場最直觀的反應就是工業品和終端產品價格上升,消費者面對漲價商品消費能力減弱。

面對這種情況,有效緩解原材料價格上漲給企業特別是中小微企業帶來的壓力尤為重要。

2021年8月4日,市經信委等8個市級部門聯合發布《重慶市應對原材料價格上漲幫助中小微企業解難紓困工作措施》,11月15日,重慶市又出臺了《進一步助力企業紓困政策措施》,政策再升級。

針對大宗商品高位運行、企業生產成本大幅上升等因素,兩項政策從構建和鞏固產業鏈合作體系、加大金融支持等方面推出幫扶舉措,盡可能緩解原材料價格上漲對全市企業特別是制造業帶來的影響,促進經濟平穩運行。

同時,重慶市大中小企業融通發展產品供需對接平臺上線,在該平臺上,企業可以發布供需信息,直接促成企業之間產能對接和高效協作。

“截至目前,該供需平臺上線后,全市有5000余家企業注冊,累計發布7000余條供需消息。”市經信委相關負責人表示,接下來,市經信委還將通過定期召開行業協調會、大中小企業供需對接會等,促進大企業與中小企業之間實現信息聯通、訂單共享,推動企業生產降本增效。

推動供需對接,緩解成本和價格壓力,重慶為大中小企業解難紓困,開拓出了更多生存發展空間。

【札記】

重慶擁有雄厚的制造業基礎,同時地處長江經濟帶和“一帶一路”的聯結點上,也是西部陸海新通道的最前端,具有東西互濟、南北貫通、陸海聯動的區位優勢。

作為中西部地區唯一的直轄市,重慶在城市化、工業化方面有著巨大的發展潛力,成渝地區雙城經濟圈建設又加快推進了重慶與成都產業鏈協同、產業政策協同、公共平臺協同的進程,這為重慶制造業發展增添了新的活力。

面對供給沖擊,重慶深刻體會到,不管形勢發展如何,“飯碗”必須端在自己手中,產業體系和產業鏈發展必須自主自控。從重慶出臺的各項針對性政策措施中,足以可見重慶的毅力和決心,我們相信,重慶一定能在新發展階段走好高質量發展之路。