基于師范生教師資格證備考的自我管理策略問卷編制與分析

劉占方,原芳如

(1.湘南幼兒師范高等專科學(xué)校,湖南郴州,423000;2.廣州大學(xué),廣東廣州,510006;3.郴州市一中,湖南郴州 423000)

一、研究背景

依照《教育部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大中小學(xué)教師資格考試與定期注冊(cè)制度改革試點(diǎn)的通知》(教師廳〔2015〕3號(hào)),到2016年中小學(xué)教師資格考試(以下簡稱教資考試)改革試點(diǎn)范圍增至28個(gè)省(區(qū)、市)。教資考試政策對(duì)提高我國教師準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、提升教師隊(duì)伍整體質(zhì)量有重要意義,同時(shí)使原本可以直接獲得教師資格證的師范教育專業(yè)畢業(yè)生失去了體制性優(yōu)勢(shì),他們不得不面對(duì)來自綜合院校、社會(huì)等各方面的挑戰(zhàn)。[1]從改革試點(diǎn)省份歷年考試結(jié)果來看,教資考試通過率并不樂觀,教育部官網(wǎng)顯示:2013年9月試點(diǎn)期間,試點(diǎn)省份通過率為27.5%[2];2014年9月,在10個(gè)試點(diǎn)省份,筆試?yán)塾?jì)通過率僅為35.1%[3];2019年3月,從2019年11月考試開始,教師資格證考試單位將進(jìn)一步提高考試難度,綜合通過率為7.5%。[4]

隨著教資考試難度加大、通過率偏低,如何提高師范生的通過率,成為廣泛關(guān)注的研究課題。研究發(fā)現(xiàn),教資考試通過率相對(duì)偏低的原因主要有考試內(nèi)容范圍過廣,專業(yè)課程開設(shè)不合理,學(xué)生對(duì)教資考試的重視度不夠、心理素質(zhì)不強(qiáng)、復(fù)習(xí)方法不正確、時(shí)間分配不合理、缺少反思探究等。[5-7]師范生備考時(shí)需要思考如何明確備考計(jì)劃、如何監(jiān)督計(jì)劃落實(shí)、如何分配時(shí)間、如何調(diào)整心態(tài)、如何優(yōu)化行為、如何激發(fā)學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)等,這些問題的實(shí)質(zhì)是師范生對(duì)自我管理策略的使用問題。

自我管理策略(Self-management strategy,SMS)是個(gè)體為實(shí)現(xiàn)某一目標(biāo)對(duì)自身心理和行為進(jìn)行管理的策略,一般由計(jì)劃擬訂、監(jiān)督實(shí)施、分析評(píng)價(jià)、強(qiáng)化激勵(lì)組成。[8-10]自我管理策略在臨床治療、教育以及工業(yè)領(lǐng)域中均有研究,在測量方面主要集中于自我管理,筆者尚未發(fā)現(xiàn)我國學(xué)者進(jìn)行自我管理策略問卷的編制。

綜上所述,自全國開始實(shí)施教師資格證統(tǒng)一考試制度以后,如何提升教資考試通過率引發(fā)了廣泛關(guān)注。為有效評(píng)定師范生在教資考試中的自我管理策略使用情況,及早發(fā)現(xiàn)師范生在自我管理策略中存在的問題,進(jìn)而為師范生自我管理策略的使用及其效果評(píng)價(jià)提供科學(xué)有效的依據(jù),本文在分析師范生自我管理策略內(nèi)涵的基礎(chǔ)上,編制了一套專門適用于師范生備考教資考試的自我管理策略問卷。

二、問卷的編制

(一)研究程序

通過查閱國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),初步確定要使用的自我管理策略理論,依據(jù)理論假設(shè)擬定計(jì)劃、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、強(qiáng)化四個(gè)因子,每個(gè)因子設(shè)置5至7個(gè)條目。問卷?xiàng)l目來源主要如下:第一,圍繞四個(gè)因子,進(jìn)行頭腦風(fēng)暴;第二,訪談?wù){(diào)查對(duì)象,了解師范生備考時(shí)自我管理策略使用情況;第三,對(duì)已有的自我管理量表(問卷)項(xiàng)目進(jìn)行修改。[11-13]問卷初稿形成后,請(qǐng)6名專家進(jìn)行內(nèi)容效度評(píng)定,請(qǐng)22名調(diào)查對(duì)象對(duì)條目進(jìn)行語義研討,最終形成初測問卷24題。采用Likert 5點(diǎn)計(jì)分法,研究對(duì)象根據(jù)自身情況進(jìn)行1—5分的打分,從“1=非常不符合”到“5=非常符合”。

通過問卷星軟件編制問卷生成鏈接,調(diào)查對(duì)象進(jìn)入鏈接參加本次調(diào)查。整個(gè)調(diào)查由三部分組成:第一,人口統(tǒng)計(jì)學(xué)信息,8題;第二,自我管理策略問卷, 24題;第三,一般自我效能感量表[14],10題。班杜拉認(rèn)為,自我管理與自我效能感有緊密聯(lián)系,且已有的自我管理策略問卷曾選它作為關(guān)聯(lián)效標(biāo)[11],為此,本研究選取中文版的自我效能感量表為關(guān)聯(lián)效標(biāo)。

(二)研究對(duì)象

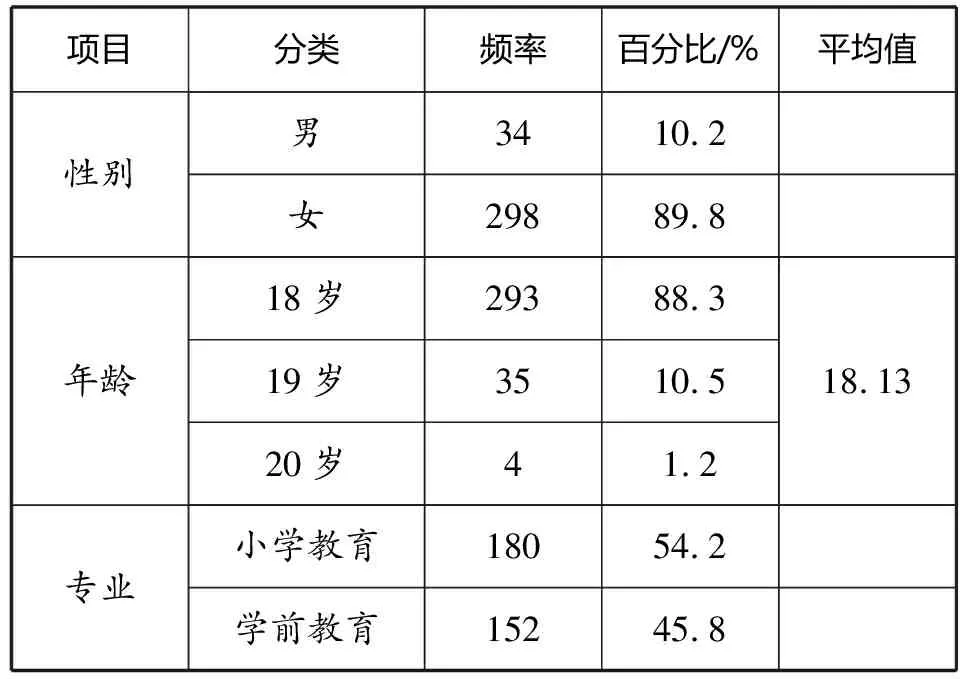

本研究的研究對(duì)象為湖南省某幼兒師范高等專科學(xué)校首次參加教資考試的五年制師范生368人,排除規(guī)律性作答等無效問卷36份,最終獲得有效問卷332份,研究對(duì)象的基本信息見表1。

表1 研究對(duì)象的基本信息

使用SPSS 20.0軟件,將數(shù)據(jù)隨機(jī)分成兩份,一份用于探索性因素分析(173份,占總?cè)藬?shù)的52.11%),另一份用于驗(yàn)證性因素分析(159份,占總?cè)藬?shù)的47.89%)。

三、結(jié)果與分析

(一)項(xiàng)目分析

按照吳明隆對(duì)預(yù)設(shè)問卷分析流程與操作的建議與要求[15]進(jìn)行本問卷的項(xiàng)目分析。第一,反向題(第2題)賦值。第二,高低分組,計(jì)算24題的總分,總分按從低到高取前27%作為低分組,后27%作為高分組,經(jīng)獨(dú)立樣本平均數(shù)t檢驗(yàn),t值小于3或未達(dá)到顯著的予以刪除,所有條目的t值范圍在3.44—13.38(p<0.001)。第三,條目與總分相關(guān)檢驗(yàn),采用Person積差相關(guān)雙尾檢驗(yàn),條目與總分相關(guān)系數(shù)小于0.4或未達(dá)到顯著的予以刪除,僅第2題的題總相關(guān)系數(shù)為0.34(p<0.001),其余在0.60—0.84(p<0.001)。第四,題目對(duì)整體信度指標(biāo)的誘變情況,若是“修正的項(xiàng)目總相關(guān)”欄呈現(xiàn)的數(shù)值小于0.40則應(yīng)予刪除,本問卷的第2題為0.29。第五,若刪除某個(gè)題項(xiàng),量表的內(nèi)部一致性α系數(shù)反而變大,則可考慮刪除,然而,考慮到初步分析的KMO系數(shù)已為0.95,不再針對(duì)此條標(biāo)準(zhǔn)刪除條目。總之,經(jīng)上述分析,刪除條目2個(gè),最終保留23個(gè)條目。

(二)自我管理策略結(jié)構(gòu)的初步確定

利用探索性因素分析,對(duì)剩余的23個(gè)條目進(jìn)行簡化。經(jīng)檢驗(yàn),自我管理策略問卷的KMO系數(shù)為0.94,Bartlett系數(shù)為2811.01(df=253,p<0.001),非常適合進(jìn)行因素分析。

基于問卷編制的理論假設(shè)、特征值大于1和碎石圖分析,最終確定抽取三個(gè)因子。條目刪除的原則主要如下:條目與原先編制的理論大致符合,共同度大于0.2,項(xiàng)目負(fù)荷值大于0.45,因子的條目數(shù)量不少于3個(gè),同一條目在兩個(gè)或以上維度的負(fù)荷值差大于0.15。[15-16]在本研究中,刪除某個(gè)題項(xiàng)后量表內(nèi)部一致性α系數(shù)反而變大等,因此最終保留12個(gè)項(xiàng)目,累積解釋率為67.84%(表2)。根據(jù)之前的理論分析、因子中的條目內(nèi)容相似性、維度中負(fù)荷值最大條目的特征,對(duì)各維度進(jìn)行命名。其條目分布、負(fù)荷值、方差貢獻(xiàn)率等見表2。

表2 自我管理策略的結(jié)構(gòu)及基本指標(biāo)

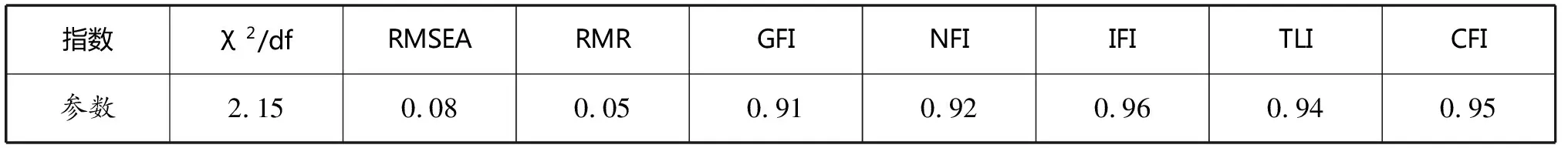

表3 自我管理策略結(jié)構(gòu)假設(shè)模型的擬合指數(shù)

(三)自我管理策略的驗(yàn)證

在探索性因素分析的基礎(chǔ)上,剩下的一份數(shù)據(jù)采用最大似然法對(duì)獲得的自我管理策略結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證性因素分析,部分條目的殘差釋放后,所得到的主要分析指標(biāo)較好[17],模型得到了良好識(shí)別(表3)。

(四)信度、構(gòu)想效度分析

將兩份數(shù)據(jù)合并在一起,分析問卷的信度。從表4可知,自我管理策略問卷三個(gè)因子的內(nèi)部一致性系數(shù)(α)在0.82—0.88之間,說明各層面的信度理想(甚佳,信度很高);整個(gè)問卷的內(nèi)部一致性系數(shù)(α)為0.91,說明整個(gè)量表信度非常理想(甚佳,信度很高)。

表4 內(nèi)部一致性系數(shù)問卷的信度指標(biāo)

通過計(jì)算各因子之間、各因子與問卷總分之間的相關(guān)確定問卷的構(gòu)想效度。自我管理策略問卷各項(xiàng)目與總分相關(guān)在0.59—0.78(p<0.01)(表3),各因子與問卷總分之間的相關(guān)在0.84—0.87之間(p<0.01),因子之間的相關(guān)系數(shù)在0.53—0.69之間。均低于與總分的相關(guān),表明各維度與自我管理策略這一核心概念關(guān)系密切,能反映出問卷所要測查的內(nèi)容,且各維度間有一定的獨(dú)立性(表5)。

表5 自我管理策略總分及其因子與自我效能感的關(guān)聯(lián)

(五)自我管理策略問卷效標(biāo)關(guān)聯(lián)效度

選取自我效能感量表為關(guān)聯(lián)效標(biāo),問卷的KMO系數(shù)為0.94,Bartlett系數(shù)為2200.46(df=45,p<0.001),量表各項(xiàng)目與總分相關(guān)在0.64—0.85之間(p<0.01)。由表5可知,自我效能感量表總分與自我管理策略問卷各因子的關(guān)聯(lián)度在0.51—0.57之間(p<0.01),與自我管理策略總分的關(guān)聯(lián)度為0.63(p<0.01),均為中度相關(guān)。可見,SMS問卷與GSES呈正相關(guān)關(guān)系,這與Stewart(2015)的研究結(jié)果一致。[11]

總之,經(jīng)探索性因素分析和驗(yàn)證性因素分析,SMS問卷的結(jié)構(gòu)得到了良好驗(yàn)證,問卷包含三個(gè)因子共12個(gè)條目,三個(gè)因子分別為計(jì)劃安排、監(jiān)控分析和自我強(qiáng)化;經(jīng)信度、構(gòu)想效度和關(guān)聯(lián)效度分析,SMS問卷具有較好的測量學(xué)指標(biāo)。為此,SMS問卷可以作為師范生備考時(shí)自我管理策略使用狀況的測量工具。

四、師范生備考教資考試中自我管理策略的調(diào)查分析

調(diào)查對(duì)象在2020年10月18日參加上述編制的問卷調(diào)查,他們?cè)诋?dāng)年的10月31日參加筆試,在當(dāng)年的12月10日出筆試成績。研究人員收集學(xué)生成績后,分別對(duì)性別、專業(yè)、筆試成績與自我管理策略總分及其因子進(jìn)行獨(dú)立樣本t檢驗(yàn),統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表6。

表6 性別、專業(yè)、筆試成績與自我管理策略總分及其因子的t檢驗(yàn)

(一)性別

調(diào)查對(duì)象來自某幼兒師范院校,該校女生居多。從表6可知,男女生之間自我管理策略的總分及其因子得分均無差異(p>0.05)。

(二)專業(yè)

從表6可知,學(xué)前教育專業(yè)的師范生在自我管理策略的總分及其因子均顯著高于小學(xué)教育專業(yè)的師范生(p<0.05)。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因可能是學(xué)生所受的專業(yè)教育不同。與小學(xué)教育相比,學(xué)前教育專業(yè)的師范生除文化課外還特別注重技能的訓(xùn)練,如院校開設(shè)了五大領(lǐng)域課程、要求學(xué)前教育專業(yè)的師范生“吹拉彈唱跳”樣樣精通等。這也間接說明,自我管理策略可以通過教育干預(yù)得到提升。

(三)教資考試筆試成績

依據(jù)調(diào)查對(duì)象的筆試成績,研究人員將他們分成兩組,一組是教資考試所有科目都通過的為通過組,剩下的為未過組。從表6可知,通過組在自我管理策略總分和因子計(jì)劃安排的得分均顯著高于未過組 (p<0.05),在監(jiān)控分析、自我強(qiáng)化兩個(gè)因子上的得分,盡管通過組均高于未過組,但差異并不顯著(p>0.05)。這一結(jié)果說明,SMS的使用狀況與師范生的教資考試通過率緊密相關(guān),備考過程中,必須發(fā)揮學(xué)生的主體性,讓他們自覺擬訂計(jì)劃、自我監(jiān)控、自我強(qiáng)化,有效運(yùn)用SMS。

五、研究不足與建議

(一)研究對(duì)象選取

研究對(duì)象主要來自湖南省的一所幼兒師范高等專科學(xué)校,本次研究中女生占比89.76%;研究對(duì)象的學(xué)制方面,選取初中畢業(yè)后的五年制高專生,學(xué)生年齡范圍在18—20歲;專業(yè)方面,僅選取了學(xué)前教育和小學(xué)教育兩個(gè)專業(yè)。因此,為提高研究的推廣性,建議后續(xù)研究取樣時(shí),除專科院校外,還需增加中職、本科等院校的數(shù)據(jù),這樣在性別、教育層次、年齡、專業(yè)等方面更具代表性。

(二)研究背景選取

本研究以教資考試為背景,目的是編制出測查師范生自我管理策略使用狀況的問卷。在我國,除教資考試外,還有中考、高考、英語等級(jí)考試、各類職業(yè)資格證書考試、公務(wù)員招考等,后續(xù)研究可以更多考試類型的備考為背景。