城市化對嶺南水鄉生態空間的影響及修復策略探討

——以廣州小洲村為例

鐘國慶 (肇慶學院景觀規劃設計中心,廣東 肇慶 526061)

城市化對傳統村落空間風貌有較大影響,一直是學術界研究的熱點問題[1-4]。城市化通過人口集聚、空間擴張等給生態環境帶來了巨大影響和壓力[5],對于村落來說,就是對山林、植被、水塘、河道、農田等生態空間的影響。生態空間是近年學術界研究的“三生”(生產、生活、生態)空間之一[6],它們是傳統村落永續保護的基礎,《關于切實加強中國傳統村落保護的指導意見》特別指出要保護村落的“自然和田園景觀等整體空間形態與環境”,但在城市化過程中,生態空間變得非常脆弱。

珠三角地區是廣東傳統村落的主要分布區[7][8]。經統計,在公布的五批中國傳統村落名單中,珠三角共有84個,占廣東省總數的31.9%,省級和一般性傳統村落更多,這些村落也被稱為嶺南水鄉,是廣府文化的載體,保護好嶺南水鄉對傳承嶺南文化遺產傳承具有重要意義。

生態空間是傳統村落農耕文化重要依存載體,也是延續傳統村落“鄉村性”的環境背景,但城市化高度發達的珠三角地區,它們受到較大的影響,“去生態化”“生態侵蝕”問題嚴重[9][10]。因此,必須高度關注城市化對其的影響過程、機理和結果,并進行調控、優化和修復這種影響。本文以小洲村為例,通過查閱地方志、村史、家譜和其他歷史資料,結合村民訪談梳理傳統生態空間分布與特征,進而分析城市化影響過程對其的影響,并通過土地性質變化進一步探析影響的深度,最后提出修復策略。

1 珠三角地區城市化對嶺南水鄉的影響

1978年前,珠三角地區城市化水平較低[11],村落山、水、林、田、塘、居和諧共生,保持著“桑基魚塘”[12]、果基魚塘的景觀,被譽為“嶺南水鄉”。1978年到2000年,經歷了工業化和城鎮化過程,外來人口激增,工業廠房和村民自建房開始無序蔓延[12],占用了較多的耕地、林地、魚塘與水面、坡地[13],水鄉內外生態空間被侵蝕。2000-2008年,珠三角各個城市開始擴展和蔓延,農村土地被納入城市建設區范圍,工業用地繼續擴張,很多水鄉被“村改居”,淪為城中村,外圍生態空間進一步縮小,甚至全部消失;內部的山林、水塘等繼續被擠壓、蠶食。2009年后廣東城中村改造使得嶺南水鄉處于尷尬境地,一是因為傳統村落屬于國家的保護對象,不能大拆大建,另一方面,它們難以適應現代生活需要,加上村落基礎設施落后,逐漸被棄用,處于自然消亡的處境,還有一部分在城鎮擴張中被“順手牽羊”地被拆除。從珠三角地區1990至2017年城鎮建設用地變化圖(圖1)可以看出,18年期間,城鎮建設用地蔓延很快,導致山水林田塘等生態用地減少,進一步導致生態基質、斑塊被建設用地割裂,生態景觀趨于破碎化[5],水鄉景觀風貌和生態環境質量降低。

圖1 1995-2007年間珠三角城鎮建設用地的變化

計算土地開發強度指標T可以進一步判斷影響的深度和強度,其中T=S1/S2,S1為建設用地面積,S2為村域面積[14]。選取珠三角地區30個國家級傳統村落進行分析,用相關地圖軟件在衛星圖上繪制村落建設區范圍,參照相關學者采用半徑1km界定為建設用地與生態用地提取的范圍[10],本文以村落建設區外圍輪廓500m緩沖空間研究村落外圍生態空間改變程度,通過統計該范圍內各建設用地總面積S1和外圍區面積S2,得到各個村落的T值。以松塘村為例(圖2),T值為51.7%。

圖2 松塘村外圍建設用地

由表1可見,所有村落周邊的生態空間都受到侵蝕,特別是松塘村、碧江村、白石村、黃埔村、西溪村、龍背嶺村、古鶴村、沙滘村、黎邊村、龍頭環村、安堂村的T值已經超過50%,意味著這些傳統村落逐漸失去鄉村性。而且通過衛星圖還可以看出,城市化的影響還在不斷深入,部分村落周邊工業和住宅用地還在蔓延。

珠三角傳統村落空間變化程度 表1

村落內部生態空間的變化難以通過衛星圖觀察得到,通過筆者近年對傳統村落現場調研發現,祠堂前的風水塘和村后的風水林一般都保護較好,但由于村民建房、開辟村道、建文化廣場,宅間果林、綠地、菜地和水塘被砍伐或者填埋現象比較普遍,甚至古樹也難以避免[15]。

2 小洲村案例研究

小洲村位于廣州市海珠區的東南部(圖3),四周環水、河網交織,形似島嶼,故稱小洲,也稱瀛洲,已有700多年歷史,被稱為廣州城區內發現的最具嶺南水鄉特色的古村寨,并被評為廣東省生態示范村和中國傳統村落,是珠江三角洲河網堤圍果林生態系統村落的典型案例[16]。

圖3 小洲村在海珠區的位置

2.1 村落生態空間歷史變遷

2.1.1 古代村落生態空間概況

遠古時期,珠三角洲還是一片汪洋大海,隨著海岸線不斷后退,珠江口形成網狀的江河,江灘堆積物不斷沉淀,在河南洲(現海珠區)東南低地形成諸多小崗丘,由于這些小崗丘四面環水,稱作洲,其中包括小洲。到了元代,開始有人棲居;明代洪武(1368年)和成化年間,簡東源及侄孫簡西溪先后來小洲村教書,并逐漸開枝散葉,小洲村成為簡姓村落。文獻中第一次提及小洲村村名的是同治年間的《番禺縣志》,該志的“茭塘司圖”中標出了小洲村名(圖4)。

圖4 《番禺縣志》中的小洲村

筆者找到1928年由英國陸軍部測繪和1949年廣東陸軍測量局出版(簡稱“49年版”)的地圖,可以看出民國期間小洲村邊界位于西江涌和細涌之間,到了解放前,略向東西蔓延。本文根據49年版地圖,結合查閱歷史文獻、村民訪談、現狀調查,可以獲悉古代小洲村生態空間概況:①水系是小洲村最具有嶺南水鄉特征的生態空間。小洲村位于珠江以南,古時由番禺縣茭塘司管轄,屬下番禺范圍,該區域地勢低且平整,河網密布。民國《番禺縣志》:“沙、茭二司,總名下番禺。下番禺諸村,皆在海島中”,清屈大均所著《廣東新語》也有同樣的描述。這里特別說明:珠江三角洲水鄉居民之常把較寬的河道通稱為“海”[17]。小洲村處于江—涌—滘層次分明的水系網絡之中,最外圍由珠江的分支——石榴崗河(北面)、官洲水道(東面)、后航道(南面)包圍,西江涌、細涌從東西兩側繞村而過,石崗滘在村內縱橫穿行(圖7)。水與村民的出行、取水、灌溉、排洪、防火、養魚活動密不可分,還與橋、河埠頭,以及祭祀水神的廟宇共同構成了水鄉景觀。②果林(圖8)構成最具嶺南田園風光特色的生態空間。從49年版地圖可以清晰地看到,小洲村外圍為大面積的果林,果林之間有少數稻田(圖9),北面有魚塘(圖7),形成猶如“果林一望蔽江湄”(宋,楊萬里)嶺南田園風光。③村內果林、菜地、林地,以及宅前屋后、水岸、埠頭的綠化地(圖8)是最具有生活氣息的生態空間。在嶺南的廣府村落,古人習慣在村內、院內種植果樹,或者整出一片菜地以滿足日常所需。小洲村的石崗滘岸邊、宅前屋后、路邊、碼頭邊種植龍眼、楊桃、芒果;還在祠堂前庭后院、池塘邊種植細葉榕、木棉等大樹,形成郁郁蔥蔥的林蔭休息場地。珠三角地貌以平原為主,海水退后露出小島,逐漸形成殘丘,小洲村內的華臺山就是其中之一,成為具有休閑功能的山體生態空間,古代就是群賢畢至、登高遠望賞景之處(圖10)。小洲村八景古渡歸帆、松徑觀魚、古市榕陰、翰橋夜月、西溪垂釣、華臺奇石、孖涌賞荔、崩川煙雨形的成與水、木、林、山、果生態空間密不可分。

圖5 1928年小洲村地圖

圖6 49年版小洲村地圖

圖7 水空間

圖8 果林空間

圖9 農田空間

圖10 山體空間

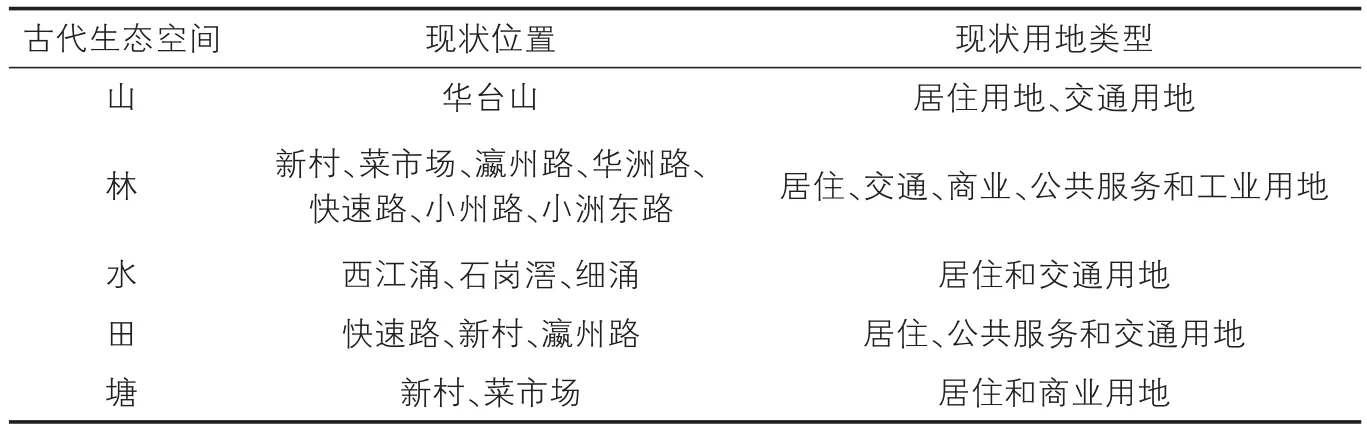

綜上所述,小洲村的主要生態空間為水體、果林、農田、山體,它們與小洲村生活、生產空間相結合,共同構成和諧的嶺南水鄉的風貌,其中的山(華臺山)是開村之基,果林(果園)是生計之源,農田、水塘是生存之本,河涌是生活之需,山生村、村生林、林間田、田生塘、水為帶,從外到內形成“果林—農田—河涌—村居(林、滘)—山”圈式景觀格局(圖11),是典型的嶺南水鄉。

圖11 古代生態空間結構圖

2.1.2 城市化對村落生態空間的影響

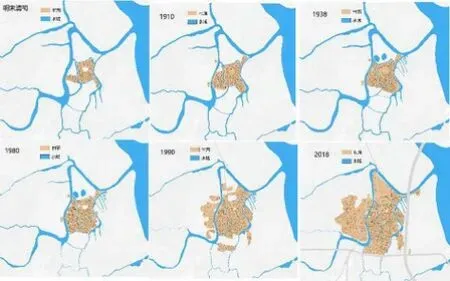

通過對小洲村歷史資料、文獻記載和歷史地圖的收集整理,并參考相關研究中小洲村歷史演變圖[18],大致將小洲村村落空間演變分為以下六個時期(圖12),并統計這六個時期的村落建設過程以及對生態空間的影響,發現民國晚期逐漸有影響,到了改革開放后影響逐漸變大,而劇烈影響是在1990年之后,尤其是在2000年之后(表2)。

圖12 村落空間演變圖

小洲村的建設對生態空間的影響 表2

經過統計古代與現狀生態空間用地面積,可以看出在城市化影響下,果林、山體和水體面積減少較大,山體、農田空間降幅百分比較大。水系的變化主要是河道縮小、水質下降和水塘的消失;村內的果林和綠地減少,一部分果林用于建住宅、廠房導致面積減少;住宅用地增加了3倍多(表2)。從土地性質變化來看,這些減少或者消失的生態用地基本上變成了居住、交通、商業、工業、公共服務用地(表4)。

古代與現狀生態空間用地面積對比 表3

土地性質變化表 表4

綜上分析,在城市化影響下,小洲村的自我生態侵蝕、外來生態侵蝕同時發生,同時符合“城鎮建設外侵模式、村落建設擴張模式、道路交通占領模式、綜合發展模式”4種傳統村落生態侵蝕的用地演化模式[10],傳統村落最主要的鄉土景觀——田已經消失;山體大面積縮小和魚塘的消失改變了依山面水的格局;建設用地大量增加,生態用地面積大幅度減少。這些影響直接導致村“八景”孖涌賞荔、松徑觀魚消失,華山奇石沒有了群賢畢至、登高遠望的盛況,崩川煙雨失去了古代的詩意。

慶幸的是,由于政府早在1999年就劃定了萬畝果園保護區,大部分果林得以保存,所以小洲村T值僅為14.6%(表1),另外,水系肌理保存完整,這些可能就是被認為是“珠江三角洲河網堤圍果林生態系統村落的典型案例”[16]和被評為廣州市內“最具嶺南水鄉特色的古村寨”的原因。2016年后,在政府引導和支持下,村民的保護意識開始覺醒,保護古樹和原有樹木,還對一些街道、祠堂進行綠化,并增加休閑公園,以及對河道進行整治,增加保護并增加河岸綠化,村落生態空間得到一定的修復。

2.2 保護和修復策略

在珠三角地區,類似小洲村生態空間受到影響的現象十分普遍,傳統生態空間變得支離破碎,而且大多數的破壞不可逆,修復難度較大。結合小洲村案例,本文提出以下修復策略。

2.2.1 保護傳統山水格局

珠三角傳統村落選址在縱橫交錯的江、河、溪、滘岸邊,魚塘、風水塘星羅棋布地分布在村內外,背靠山、崗、丘等,這是嶺南水鄉最主要的特征。城市化過程中,應該禁止挖山填水、砍伐植被的行為。對已經受到破壞的山水環境,應該覆蓋客土、地力培肥、再造鄉土生境方法進行修復。如小洲村,河涌體系保存較為完整,只需恢復生態駁岸、種植去污的水生植物和岸邊臨水植物即可,但魚塘被填埋用于建設房屋、商業用地,造成不可逆轉的生態問題。華臺山面積和高度都縮小了,應該整治周邊雜亂建筑,恢復古時山體風貌。

2.2.2 保護原生生境

古時候留下來的生態環境,如古樹、鄉土植被群落、地形地貌與村落共生共融,也是鄉愁記憶的元素,其重要性應該等同其他歷史文化遺產。在城市化過程中,部分被蠶食和破壞,但應該保護好剩下的部分,修復受到破壞的部分。小洲村的登瀛碼頭、南簡公祠、古村圍、簡氏公祠、西溪垂釣,以及石崗滘沿岸古時遺留下來的植被保存較好,未來應繼續加以保護;萬畝果園、古市榕蔭和崩川煙雨在變遷中,生態空間大致保持古代原樣,未來應該進一步加以保護并提高利用價值。另外,秋楓、芒果、樟樹、木棉、榕樹、龍眼和等古樹群落也是重點保護對象。

2.2.3 修復歷史文化遺產生態空間

在城市化影響下,珠三角地區傳統村落的歷史文化遺產包括碼頭、巷道、古井、院落、古橋、炮樓、園林、古樹、祠堂、書院、廟宇和傳統民居等,受到城市化的影響,它們同樣呈現碎片化狀態,無法對它們進行連片修復,宜采用“微改造”[20]修復方法,打造多個文化生態休閑小空間。小洲村的西溪簡公祠、社巷24號蠔殼屋、西園三巷9號、南洲大街12號、粵梅祖祠、東池祖祠、簡佛祖廟、玉虛宮、天后宮、三帝廟、翰墨橋、穗僑簡公祠、泗海公祠、慕南祖祠、呂山祖祠、禮堂、傳統民居的庭院等生態環境修復即采用這種方法。

2.2.4 村落活化與更新同時提升生態綠化質量

珠三角傳統村落具有較好的開發潛力,通過活化與更新,實現從古代傳統村落文化空間-近代模糊混雜空間-當代文化旅游休閑空間的轉換,應以打造文化旅游休閑空間為方向,提升生態綠化水平。以小洲村為例,宜完善、提升工藝品商業街、土特產品商業街、藝術街的生態環境質量,復原“八景”之古市榕蔭景點,保護古榕樹同時,增加綠化量。

圖13 修復的歷史文化遺產生態空間

完善主要游覽路線和街區的生態綠化,包括北入口-倚山大街、西浦直街-西園直街、拱北大街、登瀛大街-東道大街-東慶大街、西約大街、細橋大街-新路大街、新南大街-拱橋二巷。

3 討論與結論

嶺南水鄉是廣府文化重要載體,其山、水、果、田、塘生態空間和格局具有文化遺產價值,維系著水鄉生態安全,但在珠三角快速城市化過程中,這些生態空間受到較大影響,城市建設用地侵占生態用地,生態空間變得支離破碎,生態質量降低。為此,亟須厘清影響的過程、機理和特征,并制定相應的修復策略。

小洲村為嶺南水鄉代表性村落,尤其是江、涌、滘層次分明的水系和大面積的果林最具嶺南水鄉特色;水鄉形成“果林-農田-河涌-村居(林、滘)-山”圈式景觀格局。城市化對其的影響也十分典型,從農耕村落變成工農混雜村落到城中村,嶺南水鄉空間也相應發生轉換,生態空間萎縮,城市建設空間擴大,土地性質也朝著城市化方向演變,但小洲村保存了較大面積的果林和完整的河涌水系;另外,近幾年,政府和村民的保護意識得到加強,村落生態空間得到一定的修復。

包括小洲村在內的珠三角水鄉村落,總體上生態空間受到的破壞較大,生態系統呈現明顯的破碎化特征,而且這種破壞過程不可逆,修復難度較大,無法完整修復,在此情況下,只能保護遺存的古代山水格局、原生生境,并重點修復文化遺產生態空間,以及以村落活化和更新導向,營造良好的生態環境質量。

本文以小洲村為案例,研究城市化對珠三角水鄉的影響,具有一定的理論應用價值,一是可以調控城市化對村落的影響,二是提出的修復策略在某種程度上對保護村落傳統人居環境和營造現代宜居生態環境方面具有一定意義。