包頭體育場鋼罩棚自振頻率監測與退化分析

田志昌,孟慶炎,尹爍朝,馮繼帥

(內蒙古科技大學土木工程學院,內蒙古 包頭 014010)

1 引言

隨著我國體育事業的蓬勃發展,近年各城市興建了許多大型體育場,由于體育場大多建造在室外,所處環境較為惡劣,結構發生退化與損傷的風險極大,且一旦發生事故不僅財產損失巨大,人員傷亡也非常嚴重。現如今對體育場的監測大多處于建造過程中,建成后的長期觀測也必不可少,長期監測不僅可以反映結構使用中的退化情況,更可以在事故發生前進行預測與補救。因此,凸顯出對體育場結構定期進行健康檢測的必要性。

2 工程概況

包頭奧林匹克體育中心位于包頭市九原區,其主要由主體育場、室內體育館和露天體育場三部分組成。本文主要針對主體育場上部鋼罩棚進行自振頻率測定進行分析。

圖1 主體育場圖

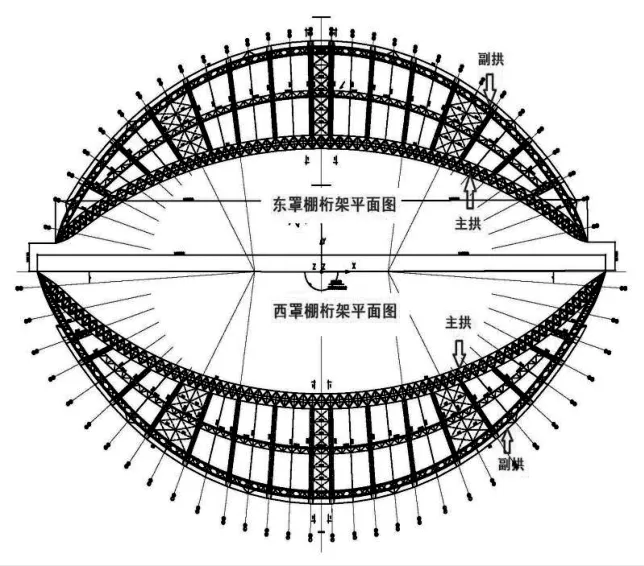

主體育場為一座擁有4萬座位的露天體育場,總建筑面積58401.6m2。其主要由下部建筑和上部鋼結構部分組成,上部鋼結構分為東、西兩個罩棚,相互獨立,均為桁架結構,由場地內兩條主拱桁架、座位外圍兩條副拱桁架和主、副拱桁架間的鋼罩棚組成。其中,東罩棚主拱南北跨度280m,西罩棚主拱南北跨度299m,東西主拱最高點標高分別為63.945m和63.556m。主拱采用空間桁架的結構形式,弦桿桿件直徑650mm,腹桿桿件直徑219mm,桿件材質均為Q345b型鋼。

圖2 體育場平面圖

3 測量方法簡介

本項目測量主要針對上部鋼結構罩棚進行自振頻率的測量,測量方法為把高靈敏度力平衡加速度傳感器通過油泥直接與鋼結構桿件進行粘結,對結構自振頻率以及外界激勵進行捕獲,并通過信號放大器及數據采集器進行收集,最終通過軟件顯示出波形圖,之后由傅里葉積分原理,將時間域轉化為頻率域,進行結構自振頻率的分析。

圖3 傳感器

測量時間為2018年7月至2020年10月,由于冬季氣溫過低,無法保證儀器準確性,所以僅在每年4、7、10三個月份進行測量,共計進行了兩次試驗測量和八次正式測量。

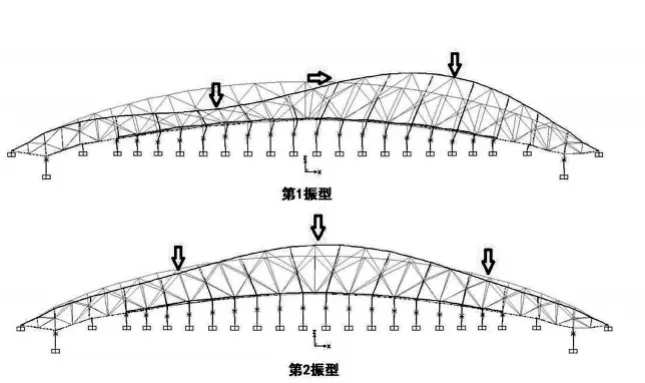

為了提高數據采集的質量,加速度傳感器的安裝位置根據鋼桁架的振型關鍵點來布置。本工程采用sap2000模型對體育場鋼結構自振頻率及振型進行模擬。圖4是鋼結構罩棚通過sap2000軟件模擬出的前二階振型變形圖。

圖4 一、二階振型圖

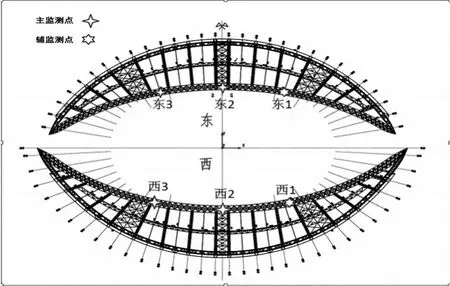

上圖箭頭所指的是結構位移最大、特征最明顯的點,因此根據模型模擬出的振型圖,確定了這三個點位為加速度傳感器的安裝位置。西罩棚的振型特點與東罩棚非常相似,屬同一種類型,因此測點的布置基本相同。最終測點布置如圖5所示。

圖5 觀測點布置圖

每期測量在每個點分白天和夜間進行兩次,同時對每個測點桿件進行南北、東西以及垂直三個方向測量,每次測量分別采用了 200Hz、500Hz、1000Hz三組不同的采樣頻率,采集又分為脈動監測和錘擊監測兩種,脈動監測主要監測結構所處環境中無序振動特性的白噪聲。錘擊監測主要是人為在距離監測點較遠的位置錘擊構件,從而使得整體結構產生微小的振動,再捕捉敲擊在結構中傳播的振動信號。每一個測點在每一次測量中可監測到12組數據,通過多點、多次、多頻率的測定,以保證所采樣的充足性。而后,又通過3年長期監測分析出結構同一部位自振頻率隨著時間的變化而產生的頻率變化,以此來分析結構的退化程度和損傷。

4 測量結果分析

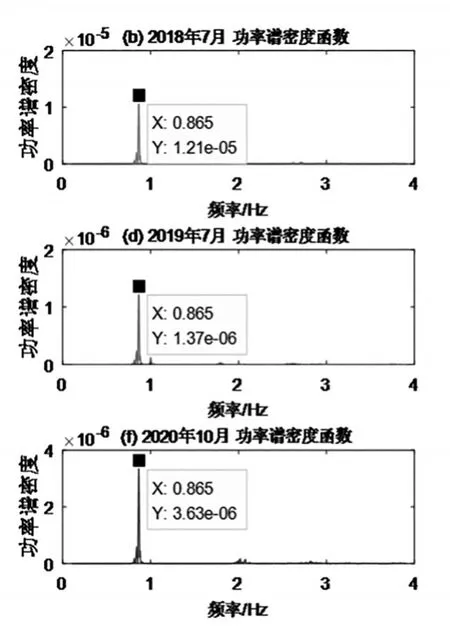

測得數據為加速度樣本數據,通過對加速度樣本數據進行傅里葉變換,可得到功率譜密度函數,通過功率譜密度圖像,東西兩罩棚在三年間測得頻率如圖6、圖7所示。

圖6 東罩棚自振頻率

圖7 西罩棚自振頻率

根據功率譜密度圖像可知,東西兩罩棚2018年7月、2019年7月與2020年10月所測得自振頻率基本保持不變,西罩棚自振頻率為0.865Hz,東罩棚自振頻率為0.83Hz。

為了更好地分析結構退化程度,我們需要和結構初始自振頻率相比較,由于主體育場建成后未進行自振頻率的測定,所以無法得知結構初始自振頻率,因此只能通過對sap2000軟件中所建立的體育場模型進行模擬,得出理論頻率。

通過實測頻率與理論頻率的對比我們可知2018年~2020年結構自振頻率和理論頻率的對比如下表所示。

東西罩棚頻率對比

5 結論

①根據該結構所制定的監測方案是切實可行的,可以較為準確地測量出結構的自振頻率。

②西罩棚當前最小自振頻率為0.865Hz,和理論頻率相比退化程度為24.7%。東罩棚當前自振頻率為0.83Hz,和理論頻率相比退化程度為19.2%。

③從數據來看,東西兩罩棚均有著一定的退化程度,但通過三年的連續觀測可知,結構的退化程度并沒有出現明顯的加大趨勢,可推測該結構在建成十年后內部應力的分布發展已經趨于穩定。