箱梁橋加寬連接位置受力精細化分析

竇巍,邱體軍,孫承林,徐棟

(1.安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司,安徽 合肥 230088;2.交通節能環保技術交通運輸行業研發中心,安徽 合肥 230088;3.同濟大學土木工程學院,上海 200092)

1 引言

隨著我國交通事業的不斷發展以及交通強國理念的提出,公路網中不斷增加的交通量使得原來修建的橋梁難以滿足當前和未來的使用需求,因此需要進行相應的改造,提高其交通承載能力[1]。而橋梁拓寬成為一種經濟有效的緩解交通壓力方法,既可以對原有的結構進行充分的利用,同時也可以降低改造的成本。

加寬加固工程是公路改建工程中一個技術含量較高的工程,其中關鍵性的技術問題包括:加寬的方法(不同橋型加寬方式、加寬方案的選擇),加寬后橋梁基礎沉降,橋面開裂(新橋和舊橋的連接縫受力是否合理),橋基是否可以承載等[2~3]。這些技術問題直接涉及橋梁的安全和穩定,在設計時應該引起高度重視。因此有必要對已有橋梁拼寬技術進行相關研究。對于橋梁加寬來講,分析加寬后橋梁的整體受力情況與原橋的受力變化十分重要,同時接縫位置的受力也尤為關鍵,這是決定橋梁能否安全運營的基礎[4]。本文采用實用精細化分析方法,通過建立空間網格模型來分析橋梁加寬連接位置的受力情況,分析影響加寬橋梁連接位置受力狀態的影響因素,確定接縫位置的受力狀態,為設計單位提供合理化建議。

2 空間網格模型

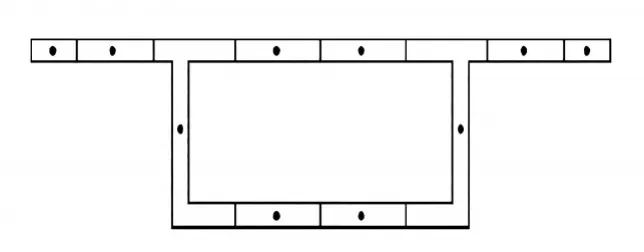

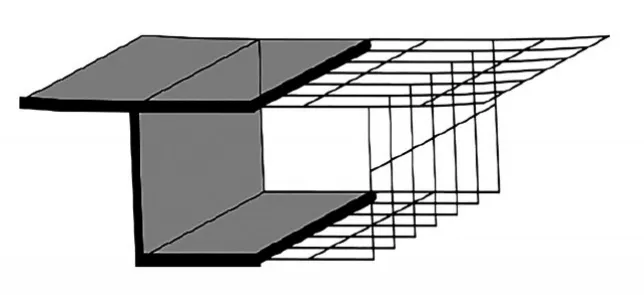

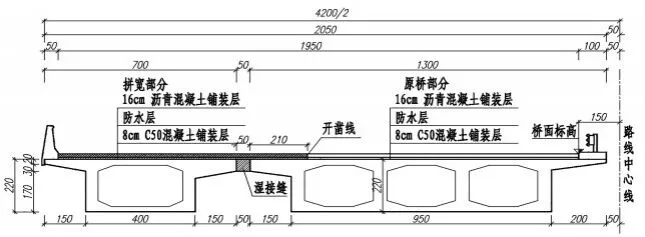

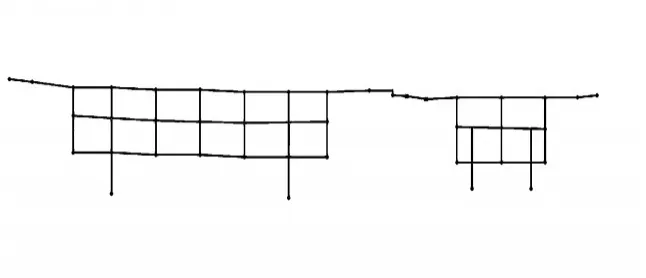

實用精細化分析方法是一種有限元分析方法,在結構分析中,可以將復雜的橋梁結構離散成由多塊板構成,再將每一個板元由十字交叉的正交梁格組成,以十字交叉的縱橫梁(六自由度梁單元)的剛度等代成板的剛度,一片正交梁格就像是一張“網”,一個結構由多少塊板構成,就可以用梁格表示成多少張“網”。這樣,空間橋梁結構可以用空間網格來表達。不同平面內的正交梁格將箱形截面梁離散為一個空間“網”狀模型,可以形象地稱為“空間網格”模型[5]。箱梁截面的劃分形式與形成的空間網格模型分別如圖1、圖2所示。

圖1 箱梁橋截面劃分形式

圖2 截面劃分后形成的空間網格模型

相比梁格法,空間網格模型劃分更細。由于將頂底板劃分的更密,可以分析出頂底板的各梁格在剪力滯效應下的應力,且不用計算有效寬度。剛性扭轉通過空間網格之間的相互作用反映在各個梁格的剪應力上,同樣可以實現在荷載作用下截面的畸變分析及截面各個板件的橫向彎曲變形。空間網格模型輸出的結果是各個梁格的內力、應力及位移,可以方便得到結構不同部位的受力狀態,從而有針對性地加強構造配筋,對實際工程的設計分析有重要意義。

通過建立加寬橋梁的空間網格模型,可以將橋梁結構離散為底板,腹板,底板,翼緣板等部分,可以計算得到各位置在不同工況以及組合作用下的受力狀態及加寬前后的應力變化情況,這樣可以更加準確地分析橋梁加寬關鍵位置的影響因素與設計要點,對橋梁的整體受力和局部受力有了更加清晰的認識。

3 工程實例

3.1 工程背景

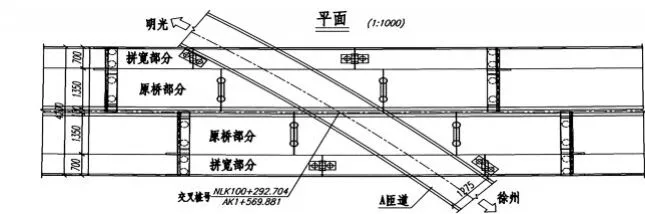

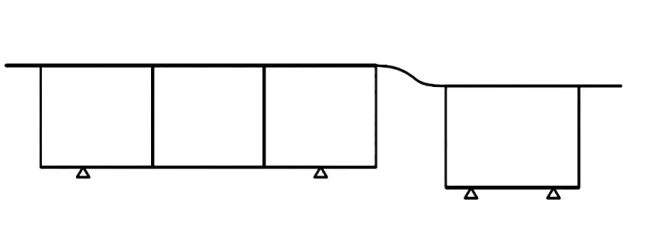

既有橋梁為一座三跨等截面預應力混凝土現澆箱梁,單幅橋寬13.5m,截面為單箱三室。梁高2.2m,跨徑為布置(28+40+28)m,全長96m。加寬部分橋梁為三跨等截面預應力混凝土現澆箱梁,單幅橋寬7m,截面為單箱單室,由于橋梁下方道路的影響,原橋與新橋之前存在一定的錯孔。跨徑布置為(35+40+21)m,全長96m。拼寬后的跨徑布置如圖3所示。

圖3 拼寬橋跨徑布置圖

3.2 連接方式

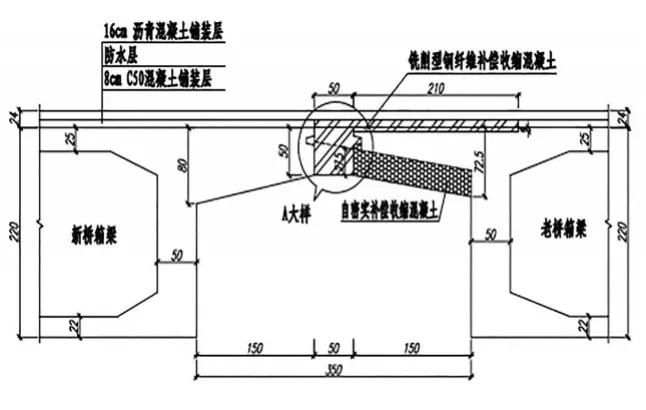

現有橋梁與拼寬橋梁之間采用混凝土澆筑的連接方式。標準拼寬橫斷面布置如圖4所示。具體施工過程為局部連接構造,先將原橋外側翼緣切除25cm,切割后翼緣端面鑿除25cm,翼緣下緣按要求鑿毛并植筋,在下緣澆注27.5 cm自密實收縮混凝土。濕接縫、局部翼緣頂面加固的銑削型鋼纖維補償收縮混凝土實施澆注。兩座橋梁之間的加寬大樣圖如圖5所示。

圖4 拼寬橫斷面

圖5 新建橋箱梁與原橋箱梁翼緣連接大樣圖

3.3 計算模型

為了分析橋梁各位置在加寬前后的應力變化及影響因素,將橋梁的頂板、腹板、底板進行分離,建立六自由度空間網格模型,對其進行受力狀態分析。最終完成的單幅橋全橋模型如圖6所示,全橋共分為4111個節點和7461個單元。

圖6 空間網格計算模型橫斷面示意圖

4 計算結果

4.1 連接位置局部受力分析

橋梁結構能否拼接成功的關鍵在于原橋與新橋之間的連接是否可靠,因此需要對連接帶的局部受力進行分析,找到影響連接處受力的控制影響因素。表1中列出了連接帶位置在不同影響因素下的應力變化。

連接處局部受力(MPa) 表1

連接帶局部受力分析表明,連接帶縱向受力以收縮徐變作用和基礎沉降控制,橫向受力則以基礎沉降控制。

對于一般的加寬橋梁,由于原橋已經建成多年,基礎沉降已經基本完成。而新橋由于建成后在自重和活載的作用下,將會發生基礎沉降變形。由于新舊橋梁的翼緣板之間通過縱向連接縫進行連接,所以當新橋發生基礎沉降變形時,兩橋之間的翼緣板將會產生約束變形,沉降發生后的變形圖如圖7所示,這種變形將會對翼緣板的受力產生很大的影響,決定連接位置是否安全。因此需要對此進行相應的分析。

圖7 新橋沉降橫截面變形圖

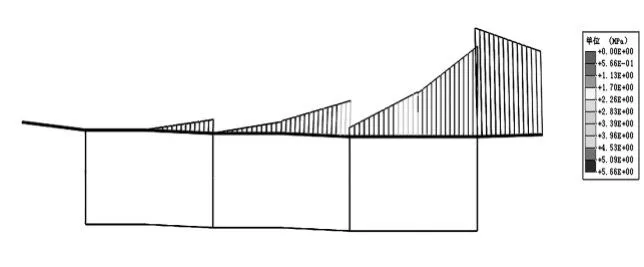

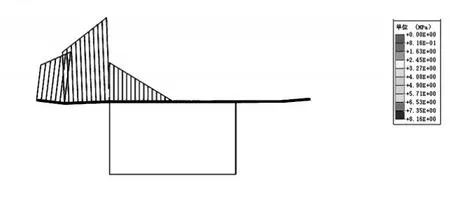

以新橋沉降5mm為例,利用空間網格模型,計算得到的原橋翼緣板根部上緣和新橋翼緣板根部下緣的橫向受力如圖8和圖9所示。

圖8 原橋頂板上緣應力圖

圖9 新橋頂板下緣應力圖

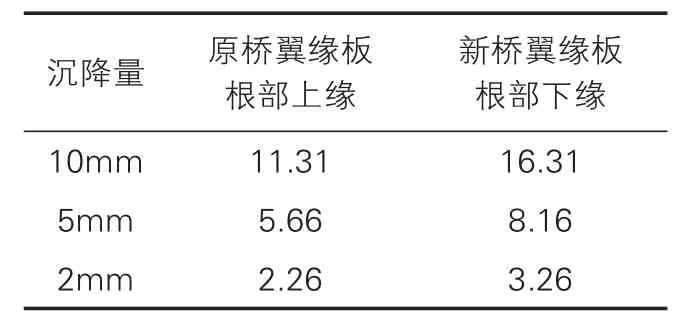

為了分析不同基礎沉降量對翼緣根部應力的影響,分別計算了新橋基礎沉降10mm、5mm、2mm時,翼緣板根部的應力值見表2所示。

在不同沉降量下翼緣板根部應力值(MPa) 表2

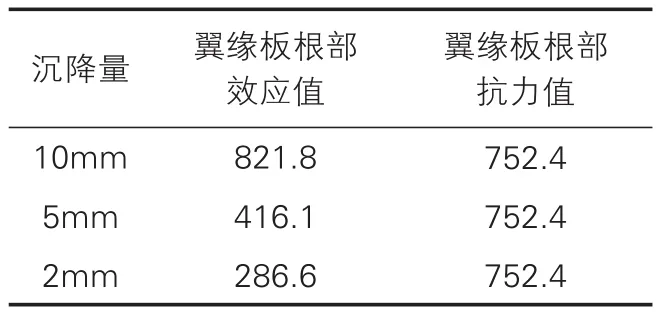

對應于不同的沉降量,分別按照規范計算其邊墩位置處原橋翼緣板根部每延米的承載能力效應值與其抗力值進行比較見表3所示。

翼緣板根部在不同沉降量下的效應值(kN.m) 表3

通過計算可以得到,兩座橋梁連接后由于新橋的基礎沉降將會使得原橋翼緣板根部上緣和新橋翼緣板根部下緣的橫向拉應力增加,應力的增加隨著新橋基礎沉降量的增大而線性增加。按照規范對其進行驗算可得,當新橋的沉降量在5mm以內時,其承載能力可以滿足要求。當沉降量達到10mm時,其翼緣板的效應值超限。

因此,為了保證翼緣板根部的運營安全,需要嚴格控制新橋的基礎沉降量,在兩座橋連接之前應采取一定的措施來減少連接后的基礎沉降量。如在新橋施工完成后進行一段時間的壓重,使得沉降盡量多的在連接前發生。在兩座橋連接后,也要定期進行觀測,在沉降量超過5mm后,要進行相應的保護措施來控制沉降的繼續發生,以保證橋梁的運營安全。

5 結論

本文從實際工程出發,采用空間網格模型,分析橋梁加寬之后兩座橋梁連接部位的受力情況。通過空間網格模型的計算分析,可以很清晰地得到加寬橋梁連接位置的受力狀態和應力變化情況。從橋梁整體受力和連接處局部受力兩個方面進行分析,可以得到對于新舊橋連接處局部受力的影響因素,連接帶縱向受力以收縮徐變作用和基礎沉降控制,橫向受力則以基礎沉降控制。尤其是翼緣板根部的橫向受力對基礎沉降量比較敏感。對于箱梁橋拓寬而言,為了保證橋梁加寬后的運營安全,需要控制新橋的基礎沉降量的數值。可以采用新橋施工完成后壓重一定時間再進行連接。這樣就可以在一定程度上減少橋梁連接后新橋的基礎沉降量,應使連接后新橋的沉降量在5mm以內。同時也要對橋梁進行定期監測,一旦沉降量發生超過限值后,要及時進行相應的保護措施,防止橋梁加寬連接位置產生病害。