基于雙環滲水試驗的包氣帶垂向滲透系數研究

孟凡星,孫建軍 (合肥工業大學土木與水利工程學院,安徽 合肥 230009)

1 引言

在研究大氣降水、灌溉水、渠水、暫時性表流等對地下水的補給能力時,經常需要測定包氣帶介質的垂向滲透性能[1]。目前國內缺少針對不同地表巖性、不同土地利用類型等條件下土壤包氣帶介質性質研究,部分點開展了相關試驗,其試驗數據缺乏可對比性,且不足以用于土壤包氣帶滲透系數的研究。

王晶晶等[2]認為雙環法滲水試驗是獲取包氣帶介質滲透系數較精確有效的方法,滲水過程符合實際情況。本文考慮了巖性、土地利用類型等影響因素的前提下,在地表巖性為松散巖類(淮南、六安、太和、宿州、亳州)、碳酸鹽巖(淮北)的地區分別開展了不同土地利用類型(建筑用地、農業用地)的雙環滲水試驗;利用滲透試驗所獲得的滲透系數,為研究淮河流域土壤包氣帶垂向入滲系數提供了基礎資料,具有重要的工程和理論意義。

2 研究區概況

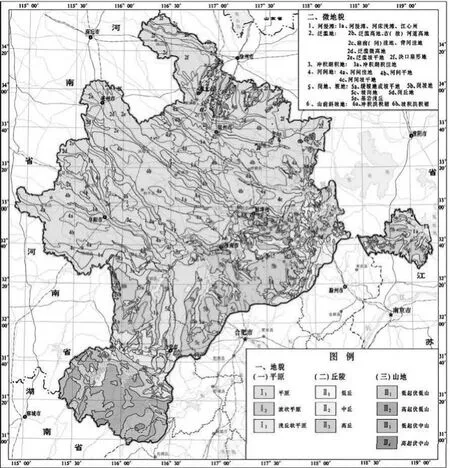

研究區主要為安徽省內淮河干流以北的平原區,研究區范圍位于:東經114°50′~118°10′,北緯32°20′~34°40′之間。地處淮北平原中部,地貌要素的差異較大,西北黃河故道地勢略高,中部有相山丘陵,其余大部分為平原洼地見圖1所示。

圖1 研究區地貌圖

研究區屬北亞熱帶至暖溫帶半濕潤季風氣候區,是我國南北氣候過渡地帶。主要特點是夏熱多雨,冬寒晴燥,春干秋旱,冷暖旱澇轉變較快。年降水量多在600 mm~1400mm,空間上降水量由南向北遞減。降雨量的年際,年內分布極不均勻,差異較大。汛期(6月~8月)降水占全年降水的50%~70%。研究區湖泊、洼地眾多,較大的湖泊有華家湖、老汪湖、沱湖、香澗湖、四方湖、天河、焦崗湖、花家湖、八里湖等。

淮河流域(安徽段)大地構造位于中朝淮地臺的淮河臺坳范圍,僅西南角屬江淮臺隆。其基底由上太古界五河群、霍邱群及下元古界風陽群變質巖系組成。風陽運動,地殼隆起,中元古界缺失。本區除東北部孤山丘陵有零星巖體出露外,均為土體所覆蓋。30m深度內土體主要為粘性土(包括粘土、粘質砂土、砂質粘土)和砂性土(主要為粉砂、細砂)組成,多為雙層或多層結構類型,且多上覆粘性土,工程地質條件一般尚好,但其間局部地段有特殊土,如淤泥質土、鹽漬土,需加注意。出露在孤山丘陵的巖體主要為上元古界─下古生界碳酸鹽巖建造與碎屑巖建造。其工程地質條件一般良好,但碳酸鹽巖建造局部巖溶發育,對地下水形成有利,對地基則存在著嚴重隱患。研究區區域地質見圖2所示。

圖2 淮河流域安徽段區域地質圖

3 野外雙環滲水試驗

3.1 試驗方法

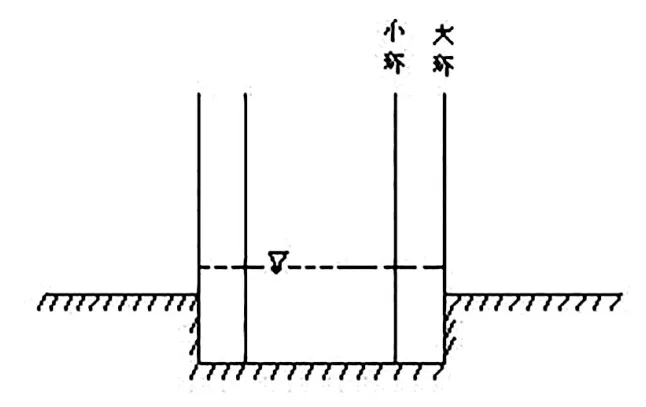

試驗選用雙環滲水試驗法,原因在于排除了側向滲透的影響,提高了實驗結果的精度。雙環滲水試驗法具體試驗步驟:

先除去表土,在水文地質邊界內挖一基坑,然后在地表嵌入高50cm、內徑20cm,底面積為314cm2的鐵環,且鐵環須壓入土層5cm以上[2];如果沿鐵環底部向外漏水,但是土質過于堅硬,而不易繼續壓入鐵環時,需在鐵環底部外沿做止水處理。為減小側向滲透對試驗結果的影響,以同心軸的方式埋置一直徑50cm的大環于小環外,而且要確保大環高度與小環高度相同;

注水水源以秒表計時,人工量筒定量加注的方式。定水頭注水時,控制環底水面高度,一般控制在10cm以內,實際試驗中環底水面高度為8 cm~10cm,水面高度包括環底鋪礫厚度在內,并且保證大環和小環水面高度相同[3];

試驗開始時,向環內注水并始終保持其水深為10cm不變,并記錄注水量,初始階段由于表土較干燥,滲水量變化較大,適當加密觀測次數。當注入水量穩定2h后,試驗即告結束。穩定標準為滲入流量Q呈隨機波動變化且變幅<5%[4]。最后按穩定時的水量計算表土的垂向滲透系數。試驗裝置如圖3所示。

圖3 雙環滲水試驗裝置示意圖

3.2 試驗原理

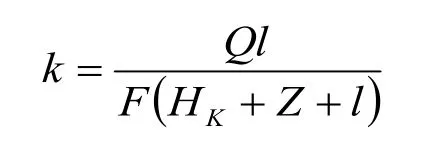

雙環滲水試驗主要是利用內環滲水模擬垂向一維滲流來求取垂向滲透系數,外環排除了側向滲透的影響。當試驗滲水量趨于穩定之后,可以較好地利用達西定律原理計算滲透系數[5]:

式中:k—試驗土層的滲透系數(m/d);

Q—內環穩定滲入水量(m3/d);

l—試驗結束時水的滲入深度(m);

Z—試坑(內環)中水柱高度(m);

HK—毛細壓力水頭(m);F—試坑(內環)注水面積(m2)。

3.3 實驗過程

3.3.1 定水頭注水,觀察記錄

以環底水標尺為準,保持定水頭注水。同時用量筒觀測注入水量,記錄的時間間隔一般開始為1min、3min、5min,最后為10min、20min、30min[4]。

3.3.2 滲水量穩定,完成試驗

試驗記錄的過程中,描繪滲水量—時間(v-t)曲線,待曲線保持在較小的區間穩定擺動時,再延續2h~3h,即結束試驗。

3.4 試驗數據整理

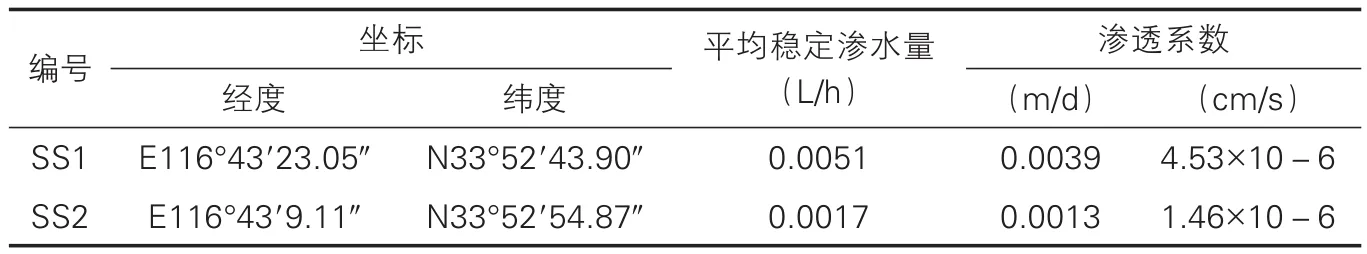

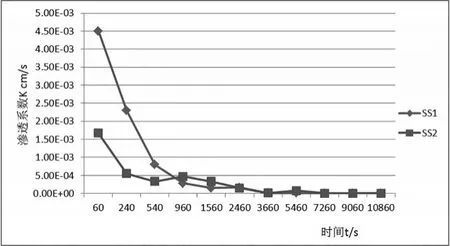

為了避免隨機因素形成的誤差,一般在同一地段,重復開展2~3組實驗。以淮北烈山區數據整理為例,各點滲水試驗結果統計見表1,滲透系數隨時間變化曲線見圖5所示。

滲水試驗數據結果統計表 表1

圖4 雙環滲水試驗現場圖

圖5 滲透系數—時間(k-t)曲線

由圖5、表1可以看出,兩組試驗數據基本一致,淮北市烈山區包氣帶垂向滲透系數為1.46×10-6cm/s~4.53×10-6cm/s。

4 結果與分析

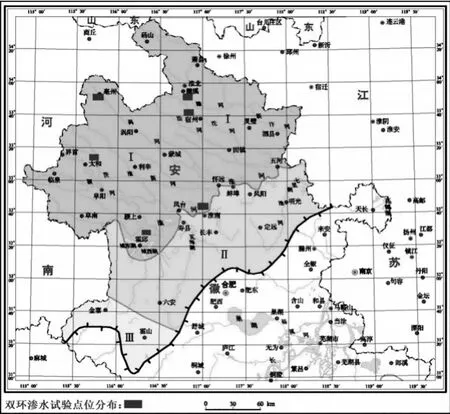

本次項目組在淮河流域不同地表巖性、不同土地利用類型地區做了共6組45個雙環滲水試驗,試驗點分布見圖6所示。

圖6 雙環滲水試驗點位分布

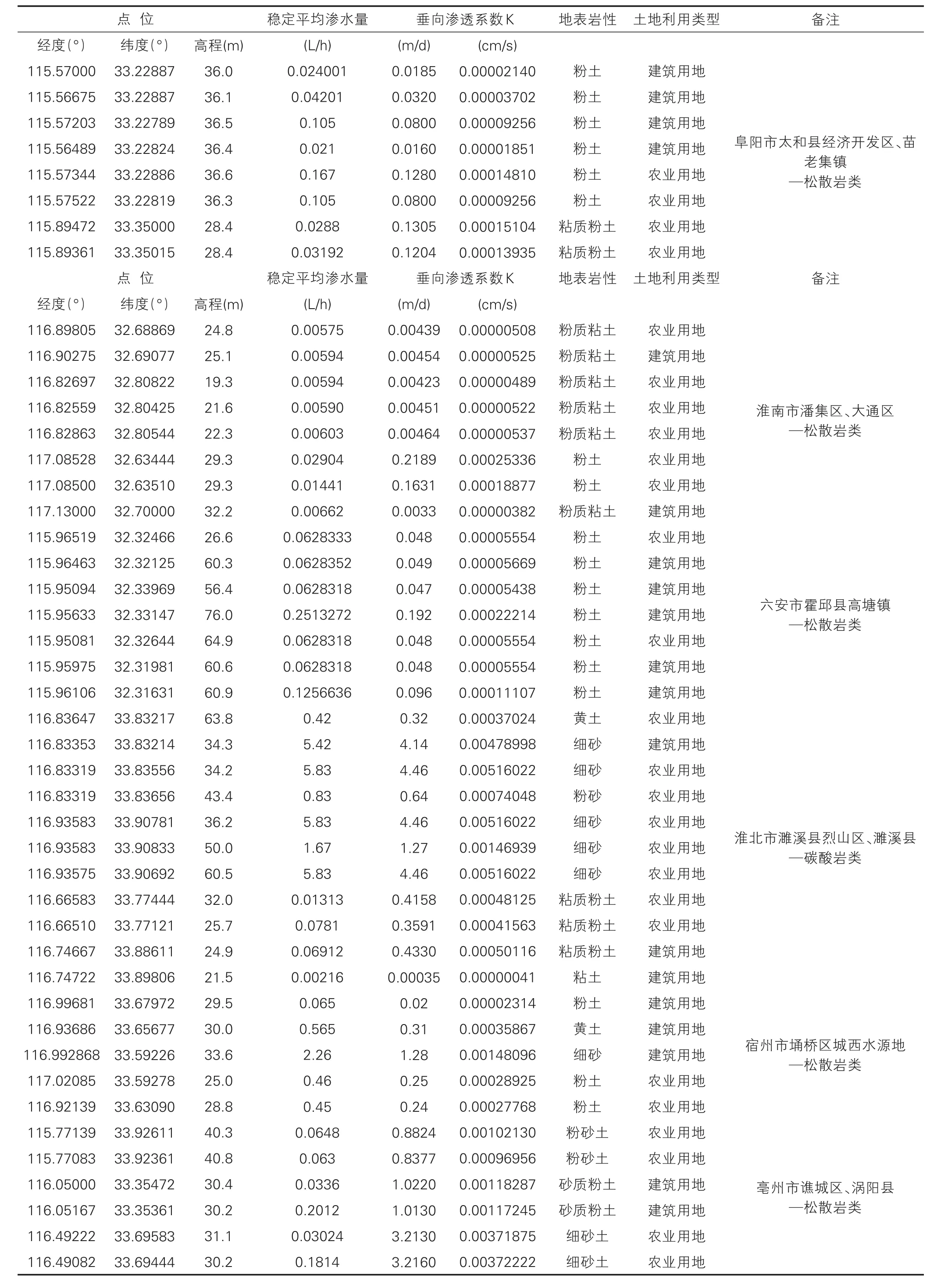

各地段雙環滲水試驗點位信息及結果見表2所示。

雙環滲水試驗成果綜合表 表2

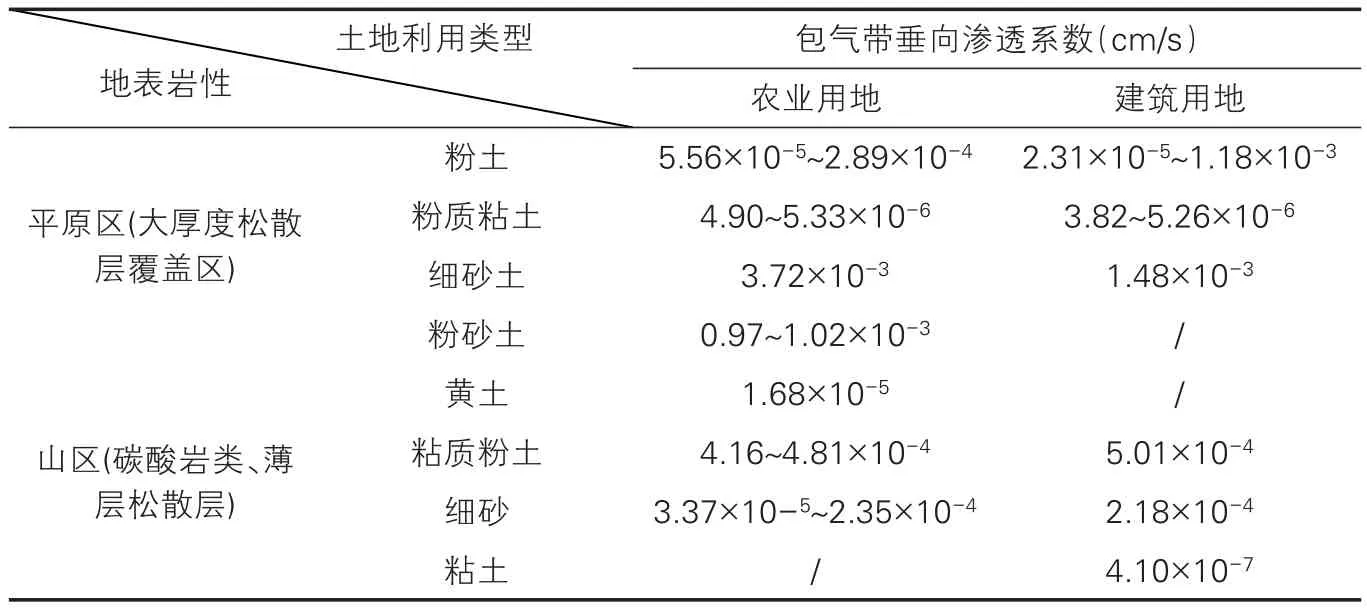

由多因素雙環滲水試驗結果分析表見表3所示,在淮河流域松散巖類地區,地表巖性為粉土的農業用地,包氣帶垂向滲透系數為5.56×10-5cm/s~2.89×10-4cm/s;地表巖性為粉土的建筑用地,包氣帶垂向滲透系數為2.31×10-5cm/s~1.18×10-3cm/s;地表巖性為粉質粘土的農業用地,包氣帶垂向滲透系數為4.90×10-6cm/s~5.33×10-6cm/s;地表巖性為粉質粘土的建筑用地,包氣帶垂向滲透系數為3.82×10-6cm/s~5.26×10-6cm/s。

多因素雙環滲水試驗結果分析表 表3

在淮河流域碳酸巖類地區,地表巖性為粘質粉土的農業用地,包氣帶垂向滲透系數為4.16×10-4cm/s~4.81×10-4cm/s;地表巖性為粘質粉土的建筑用地,包氣帶垂向滲透系數為5.01×10-4cm/s;地表巖性為細砂土的農業用地,包氣帶垂向滲透系數為3.37×10-5cm/s~2.35×10-4cm/s;地表巖性為細砂土的建筑用地,包氣帶垂向滲透系數為2.18×10-4cm/s。

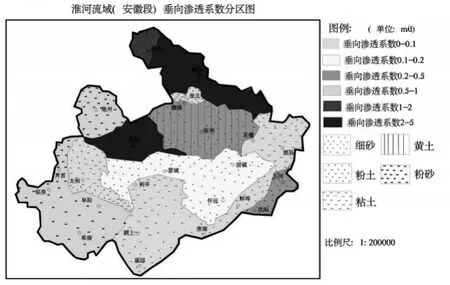

依據工作區以往工作經驗及本次項目組取得成果,淮河流域(安徽段)垂向滲透系數分區見圖7所示,工作區內垂向滲透系數主要分為六級。

圖7 淮河流域(安徽段)垂向滲透系數分區圖

①0~0.1m/d該區面積比較大,其主要分布在太和北部、淮南市區、六安市霍邱、蚌埠市區、靈璧、泗縣、利辛、潁上、淮北市區等地,巖性主要為松散巖類,所占小部分淮北地區為碳酸鹽類,表土主要為粉土。

②0.1m/d~0.2m/d主要分布于太和東部小部分區域、淮南大通區、蒙城、固鎮、懷遠,巖性主要為松散巖類,表土主要為粉土。

③0.2m/d~0.5m/d該區主要分布在濉溪、宿州埇橋區、靈璧西北部、鳳陽、五河一帶,巖性包括松散巖類和碳酸鹽類,表土主要為粉土、小部分黃土及細砂。

④0.5m/d~1m/d該區主要分布在阜陽市區、界首、臨泉、阜南、亳州譙城區、渦陽北部等,巖性主要為松散巖類,表土主要為粉砂。

⑤1m/d~2m/d該區主要分布在碭山南部等,巖性主要為松散巖類,表土主要為細砂。

⑥2m/d~5m/d該區主要分布在渦陽、碭山南部、蕭縣等,巖性主要為松散巖類,表土主要為細砂。

5 結語

①雙環滲水試驗是在野外測定包氣帶滲透系數的常用方法,其操作簡便、可行性強,試驗結果貼近實際情況,對于研究工作區土壤滲透能力具有很好的實用性。

②本項目在考慮巖性、土地利用類型等影響因素的前提下,項目組在地表巖性為松散巖類(淮南、六安、太和、宿州、亳州)、碳酸鹽巖(淮北)的地區開展了不同土地利用類型(建筑用地、農業用地)的雙環滲水試驗,初步得到了上述地區的滲透系數范圍值。這為研究淮河流域土壤包氣帶垂向入滲系數提供了基礎資料,也為其他地區土壤包氣帶垂向滲透系數試驗研究提供了實例。