胸腹腔鏡聯合下食管癌切除術與開放手術的臨床療效對比

汪永和,岳慶峰,江陳,張科,梅新宇,魏祥志

[1.安徽醫科大學合肥第三臨床學院(合肥市第三人民醫院)胸外科,安徽合肥 230022;2.安徽省立醫院胸外科,安徽合肥 230001]

手術是食管癌的首選治療方式,食管次全切除+系統淋巴結清掃已成共識,但開放手術創傷較大。隨著腔鏡外科技術的發展,胸腹腔鏡技術逐漸應用于食管癌的治療中。本文回顧性分析胸腹腔鏡手術和常規開放手術治療食管癌患者的臨床資料,探討胸腹腔鏡聯合下食管癌切除術的安全性和合理性,以期為臨床提供依據。

1 資料和方法

1.1 一般資料

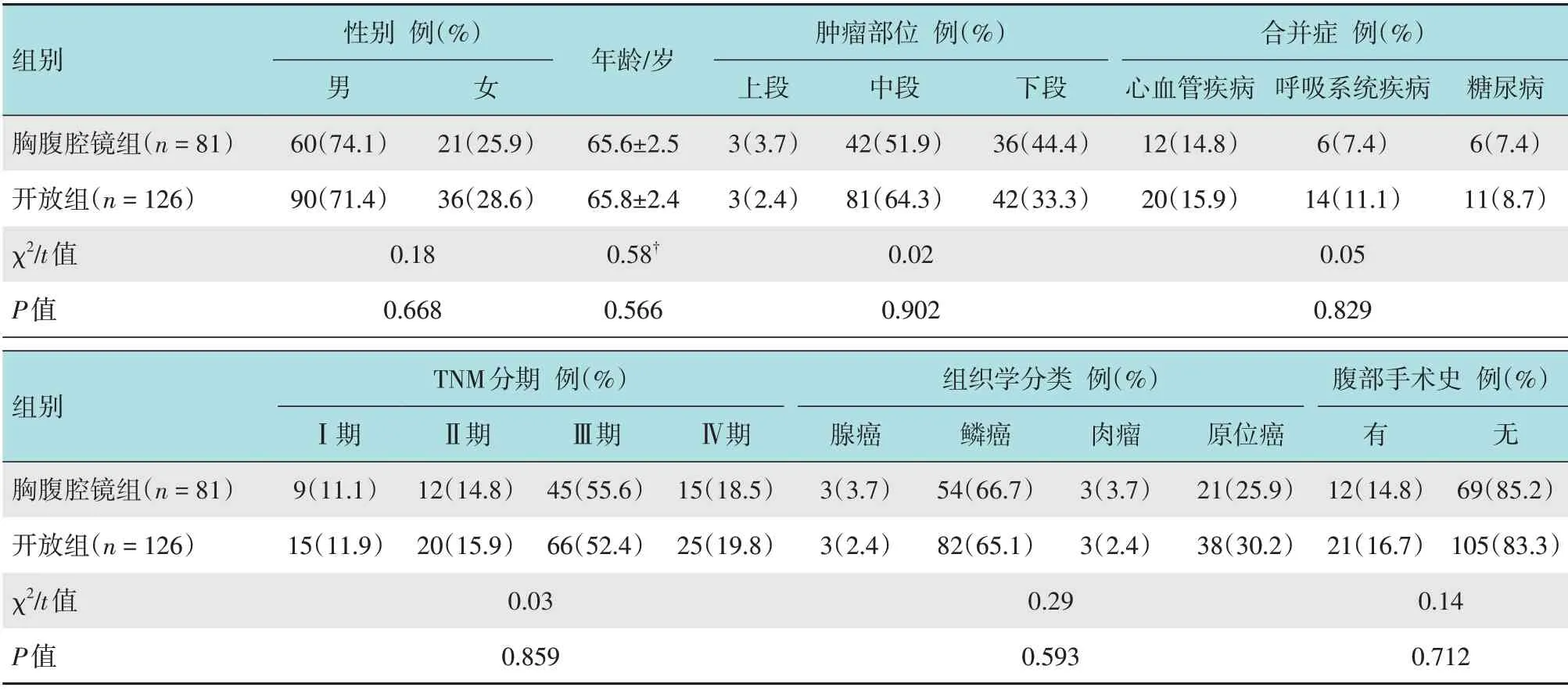

選取合肥市第三人民醫院和安徽省立醫院2015年1月-2020年12月收治的207例胸段食管癌患者作為研究對象,依據手術方案分為胸腹腔鏡組(n=81)和開放組(n=126)。術前均經胃鏡病理確診并排除手術禁忌證。胸腹腔鏡組中,75 例接受腔鏡Mckeown 術,6 例接受腔鏡Ivor-Lewis 術;開放組中,96例行Ivor-Lewis術,27例在左胸做一切口進行手術操作,3 例行Mckeown 術。所有患者術前未接受新輔助治療,均采用食管胃重建術,行胸、腹腔二野淋巴結清掃。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較Table 1 Comparison of general information between the two groups

1.2 手術方法

1.2.1 胸腹腔鏡組采用單腔氣管插管靜脈全身麻醉。①胸腔部分:采用4 孔法,CO2建立人工氣胸,壓力8 mmHg,或雙腔插管,3 孔法,不建立氣胸;探查后,沿迷走神經尋找右喉返神經并清掃周圍淋巴脂肪組織;處理奇靜脈弓后,向下沿脊柱側食管間隙游離至膈上,再游離奇靜脈弓下心包側食管間隙直至膈上,其間食管套帶牽引,同時清掃食管旁、膈上、下肺韌帶旁淋巴結;再游離奇靜脈弓上脊柱側食管間隙,游離奇靜脈弓上氣管后側食管間隙;最后分別清掃隆突下、左喉返神經旁、氣管旁淋巴結;②腹腔部分:采用5 孔法建立氣腹;探查后,應用超聲刀游離肝胃韌帶并切除部分小網膜組織,以便于視野顯露;再沿網膜右血管弓游離大網膜,從幽門下直至胃膈韌帶都充分游離,其間運用小紗布將胃后壁托起協助顯露;清掃肝總動脈、胃左動脈、腹腔干周圍淋巴脂肪組織,處理胃左血管;最后制作管狀胃。

1.2.2 開放組采用雙腔插管靜脈全身麻醉。①胸腔部分:右胸采用第5 肋間外側切口;左胸采用第7肋間外側切口;右胸操作同腔鏡組;部分患者無法完成左胸上縱隔左右喉返神經旁及氣管旁淋巴結清掃;②腹腔部分:經右胸手術者采用上腹正中切口,胃的游離和淋巴結清掃同腔鏡組;經左胸手術者則在打開膈肌后進行常規腹部操作。

1.3 觀察指標

①圍手術期指標:手術時間、淋巴結清掃個數、術中出血量和術后住院時間等情況;②并發癥發生情況:肺部并發癥、心臟并發癥、吻合口瘺及喉返神經損傷等情況;③淋巴結清掃轉移情況:各站淋巴結清掃個數、轉移個數和總淋巴結清掃轉移情況;④近期生存情況。

1.4 統計學方法

選用SPSS 25.0 統計軟件分析數據。計數資料以例(%)表示,組間比較用χ2檢驗或Fisher 確切概率法;計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者并發癥發生率比較

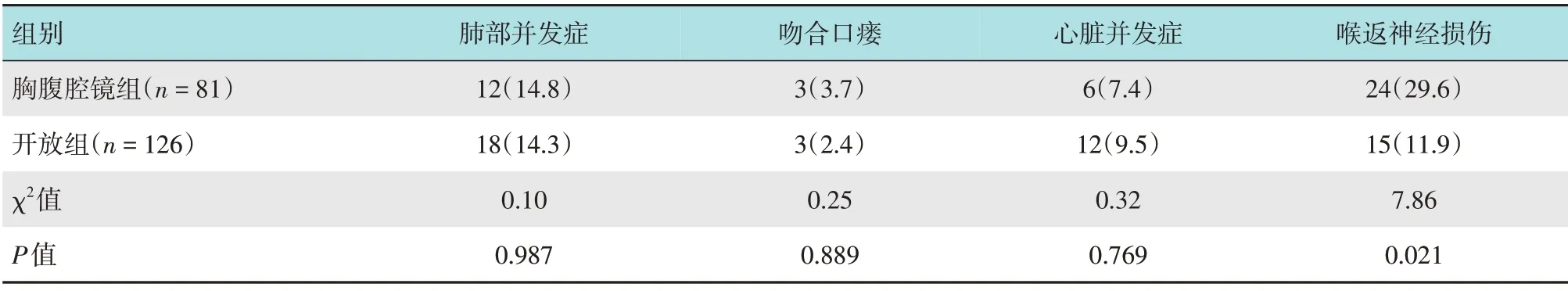

兩組患者的手術切除率均為100.0%,胸腹腔鏡組無中轉開放病例,圍手術期均無死亡病例。兩組患者術后肺部并發癥(較重的肺部感染,嚴重肺不張,需要外科處理的胸腔積液積氣,急性呼吸窘迫綜合征,呼吸衰竭)、心臟并發癥(心律失常和心功能不全)和吻合口瘺(依據口服美蘭或上消化道碘水造影或臨床上出現唾液外漏確診)發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05),但胸腹腔鏡組喉返神經損傷率明顯高于開放組,兩組患者比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者并發癥發生率比較 例(%)Table 2 Comparison of complications rate between the two groups n(%)

2.2 兩組患者圍手術期指標比較

兩組患者手術時間和淋巴結清掃數比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。胸腹腔鏡組術后住院時間短于開放組[(16.00±5.39)和(18.88±8.79)d],但差異無統計學意義(P>0.05)。胸腹腔鏡組術中出血量明顯少于開放組,兩組患者比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者圍手術期指標比較 (±s)Table 3 Comparison of perioperative indicators between the two groups (±s)

表3 兩組患者圍手術期指標比較 (±s)Table 3 Comparison of perioperative indicators between the two groups (±s)

組別胸腹腔鏡組(n=81)開放組(n=126)t值P值手術時間/min 258.37±54.83 261.78±72.34 0.21 0.835術中出血量/mL 141.48±82.03 217.85±125.51 2.80 0.007淋巴結清掃數/枚29.70±11.63 33.67±17.87 1.02 0.311術后住院時間/d 16.00±5.39 18.88±8.79 0.78 0.441

2.3 兩組患者淋巴結清掃及轉移情況

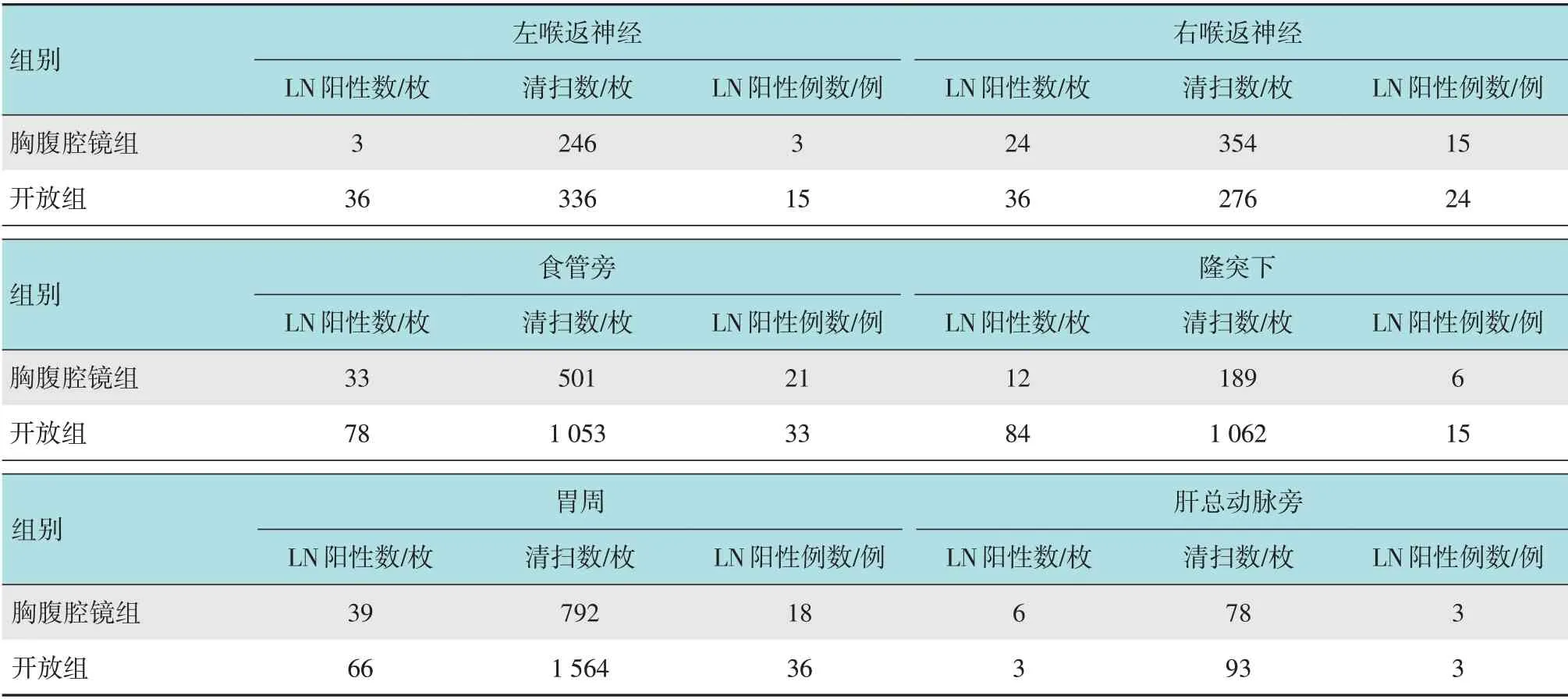

兩組患者總淋巴結清掃數和每例患者淋巴結清掃數比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。胸腹腔鏡組共清掃喉返神經旁淋巴結600 枚,平均每例7.41枚,開放組共612枚,平均每例清掃4.86枚,開放組清掃喉返神經旁淋巴結明顯少于胸腹腔鏡組,兩組患者比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者淋巴結清掃及轉移情況Table 4 Lymph node dissection and metastasis between the two groups

2.4 兩組患者隨訪結果

所有患者中位隨訪時間38(16~66)個月。胸腹腔鏡組1年內無死亡病例發生,1年生存率100.0%(81/81)。開放組1年內死亡12例,其中1例死于吻合口狹窄所致的進食障礙,1例死于肺部感染,10例死于腫瘤轉移,1年生存率90.5%(114/126)。兩組患者1年生存率比較,差異無統計學意義(χ2=1.94,P=0.123)。

3 討論

自從1992年CUSCHIERI 等[1]首次提出微創食管癌切除術以來,其已在世界范圍得到廣泛開展。腔鏡食管癌手術較開放手術具有損傷小、并發癥少、疼痛輕、住院時間短和恢復快等優勢[2-3]。目前,國內外許多大型醫學中心食管癌微創手術已經超過50%,臨床上微創食管癌手術已成為主流術式。

胸腹腔鏡聯合下食管癌根治術只需在胸腔和腹腔做3~5 個1 cm 左右的小孔,不需要切開肌肉,亦不撐開肋骨,采用30°高清鏡替代肉眼觀察,局部放大,視野開闊。人體腔隙分為空間腔隙、潛在腔隙及軟組織腔隙3種,而食管周圍腔隙是指食管周圍軟組織腔隙,由疏松結締組織、神經、血管及淋巴組織所充填[4-5]。食管癌根治術主要游離食管和胃周的軟組織腔隙,而腔鏡手術需在建立人工氣胸和氣腹的情況下操作,在氣體壓力的作用下,食管和胃周腔隙較生理狀態擴大,病灶邊緣和腔隙內的神經、血管、淋巴結等組織結構顯露清晰,更利于精細操作,減少術中出血和副損傷,增加了手術安全系數,切除更徹底[6]。這是胸腹腔鏡手術出血量少、恢復快、住院時間短的主要原因。本研究顯示,胸腹腔鏡組與開放組相比,術中出血量明顯減少[(141.48±82.03)和(217.85±125.51)mL],術后住院時間略短[(16.00±5.39)和(18.88±8.79)d],說明胸腹腔鏡組術中總體損傷較開放組小,術后恢復快,與文獻[7]報道相符。兩組患者手術時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。隨著手術技術、麻醉技術和器械設備的發展,胸腹腔鏡手術流程逐步完善,術者技術逐步嫻熟,省去了開關胸腹的時間,胸腹腔鏡手術時間與開放手術差異不大,甚至在一些大的醫學中心,胸腹腔鏡手術時間更短。

本研究中,兩組患者圍手術期并發癥發生率比較,差異無統計學意義。兩組各有3例吻合口瘺,胸腹腔鏡組在頸部,開放組在胸部,頸部瘺經保守治療35 d 后愈合,胸瘺經2 次手術修補再次出現吻合口瘺,經保守治療90 d后愈合。胸腹腔鏡組除2例為胸內吻合外,其余均為左頸部吻合,而該部位吻合長度較長,相應張力增高,血供差,使瘺發生率增加[8],這與FUJITA等[9]報道的頸部瘺和胸部瘺發生率分別為3.3%和1.1%相符。胸腹腔鏡組較開放組喉返神經損傷較多(29.6%和11.9%),在腔鏡放大作用下,視野的廣度和清晰度提高,外科醫師對左右喉返神經旁的淋巴結清掃更加廣泛徹底。胸腹腔鏡組喉返神經旁淋巴結共清掃600枚,平均每例清掃7.41枚,而開放組共清掃612 枚,平均每例清掃4.86 枚,兩組患者比較,差異有統計學意義(P<0.05)。

使用胸腹腔鏡可減少盲區,在精細解剖和淋巴結清掃時,視野會更清晰,對于上縱隔左右喉返神經旁淋巴結來說,可更加徹底地清掃[10-11]。但需要注意的是,對處于胸腹腔鏡聯合下食管癌切除術學習曲線中的術者來說,開放手術在腹腔和下縱隔的淋巴結清掃上優于腔鏡組,但胸腹腔鏡組在上縱隔淋巴結清掃上有明顯優勢。在臨床行開放手術時,由于胸腔廣泛粘連或上縱隔淋巴結同喉返神經關系過于密切,需借助胸腹腔鏡才可順利完成食管手術。此外,在本研究中,胸腹腔鏡組術后1年生存率為100.0%,開放組為90.5%,兩組患者近期生存率差異無統計學意義。這表明:胸腹腔鏡聯合下食管癌切除術已經能夠獲得與開放手術相似的生存率。

綜上所述,胸腹腔鏡聯合下食管癌切除術治療胸段食管癌安全可行,可減少手術出血量,在上縱隔尤其是喉返神經旁淋巴結清掃上優勢明顯,值得臨床推廣使用。但本研究為回顧性研究,且存在病例數少和隨訪時間短的局限性,仍需今后開展多中心隨機對照試驗,并進行更長時間的隨訪來佐證。