0.3%四霉素水劑防治水稻惡苗病的效果

翟婧, 張曉萌, 徐抗冬, 許燎原*

(1.寧波市農業技術推廣總站,浙江 寧波 315012; 2.寧波市鄞州區農業技術推廣站,浙江 寧波 315100;3.寧波金惠利農業科技服務有限公司,浙江 寧波 315012)

水稻惡苗病,又稱徒長病,是危害水稻地上部的一種系統性侵染的真菌病害。該病害從水稻秧苗至抽穗期均可發病,一般造成減產10%~20%,發病嚴重時可減產50%以上[1-3]。種子處理是最常用的水稻惡苗病防治方法,也是最有效措施之一。但由于長期使用單一農藥浸種防治,水稻惡苗病菌抗藥性不斷增強。近年來,寧波市許多地方反映,惡苗病菌對咪鮮胺等常用浸種藥劑產生抗藥性,致使該病害呈明顯上升趨勢,對水稻穩產高產構成了威脅。為明確四霉素防治水稻惡苗病的效果,進行藥劑浸種防效試驗,現將試驗結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗在寧波市鄞州區姜山鎮新張俞村歸本水稻農場進行,供試單季晚稻品種為秀水14。

參試藥劑共3種:0.3%四霉素水劑(雙功密定,遼寧微科生物工程有限公司),25%咪鮮胺懸浮劑(使百克,江蘇輝豐農化股份有限公司),25%氰烯菌酯懸浮劑(亮地,江蘇省農藥研究所股份有限公司生產)。

1.2 處理設計

試驗共設5個處理:處理1,0.3%四霉素水劑500倍液;處理2,0.3%四霉素水劑500倍液和25%咪鮮胺懸浮劑1 000倍液混配;處理3,25%咪鮮胺懸浮劑1 000倍液和25%氰烯菌酯懸浮劑1 000倍液混配;處理4,25%咪鮮胺懸浮劑1 000倍液;處理5采用清水作為空白對照(CK)。

2021年5月17日將各處理藥劑攪拌均勻形成藥液,再浸入干種子,干種子與藥液的比例為1∶1.3,浸種48 h后瀝干水催芽。5月21日播種于育秧盤基質中,并于5月24日將育秧盤放入秧田內。每個處理重復3次,每個重復為1個育秧盤。

1.3 調查項目及方法

安全性調查。種子播后1、5和10 d觀察水稻長勢,檢查發芽情況,查看各處理是否影響水稻正常生長。

惡苗病防效調查。播后25 d(6月15日)調查每個育秧盤中總苗數和惡苗病發病株數,計算病株率和防治效果。

1.4 數據處理

采用Duncan新復極差法進行多重比較,分析處理間的差異顯著性。

2 結果與分析

2.1 安全性

在水稻苗期未發現各處理秧苗有明顯的藥害癥狀發生,表明試驗藥劑對水稻的安全性較好。

2.2 防治效果

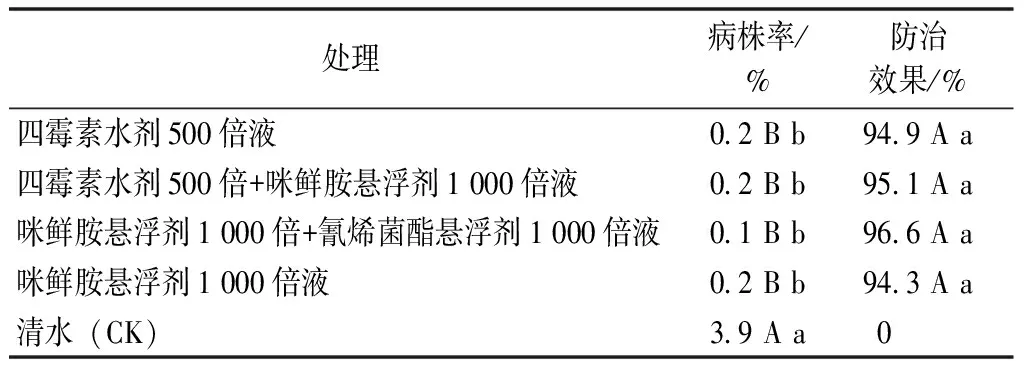

表1表明,清水對照水稻惡苗病發生重于各藥劑處理,對照病株率達3.9%,4個藥劑處理的病株率均低于0.3%,極顯著低于對照。咪鮮胺+氰烯菌酯混配處理對惡苗病的防治效果最佳,達96.6%;四霉素+咪鮮胺混配處理和四霉素處理次之,分別為95.1%和94.9%;咪鮮胺處理低于其他處理,為94.3%。各藥劑處理防效均在94%以上,且處理間差異不顯著。

表1 4個殺菌劑處理對水稻惡苗病的防治效果

3 小結與討論

水稻惡苗病主要通過種子帶菌傳播,主要以播種前使用藥劑浸種來防治。目前我國有166個農藥制劑登記用于惡苗病防治,有效成分以咪鮮胺、多菌靈、咯菌腈等居多。其中咪鮮胺在20世紀90年代就已引入我國用于防治水稻惡苗病,至今已應用超過20 a,用登記的劑量已不能很好地控制惡苗病的發生[4]。氰烯菌酯雖然在寧波市惡苗病防治中應用只有6 a,但也有部分農戶反映防效不如從前。有關研究表明,惡苗病菌對咪鮮胺、氰烯菌酯已產生抗性。毛程鑫等[5]對紹興市、嘉興市和金華市400株藤倉鐮孢霉進行咪鮮胺抗性檢測,發現2017年和2018年的抗藥性菌株頻率分別為53.2%和47.3%。楊紅福等[4]檢測了金華市、紹興市和嘉興市294份田間藤倉鐮孢小種菌株抗性,發現其對氰烯菌酯的耐藥性從2017年的18%提高到2018年的47%。從本試驗結果來看,雖然各藥劑處理防治效果均在94%以上,但25%咪鮮胺懸浮劑和25%氰烯菌酯懸浮劑的使用劑量均已超過登記劑量上限的2倍,而0.3%四霉素水劑使用正常登記劑量的防效優于咪鮮胺單劑,因此,四霉素可作為咪鮮胺的替代藥劑來防治水稻惡苗病。在實際生產中,建議輪換使用四霉素單劑或四霉素和咪鮮胺的混配劑防治水稻惡苗病,通過藥劑的輪換或復配延緩病菌抗藥性產生。