工業遺產留住時代記憶

盧娜 周一澤

北京冬奧會上最受攝影記者們歡迎的是什么?除了可愛的吉祥物、奮勇奪冠的運動員和熱情周到的志愿者之外,或許還當數被外媒盛贊為“工業迪士尼”的首鋼滑雪大跳臺。這片“白天賽博朋克,晚上未來主義”的出色場館,不僅見證了谷愛凌、蘇翊鳴等中國代表隊選手們凌空而起的優美身姿和來之不易的獎牌,更用四座出鏡率極高的廢棄冷卻塔講述著屬于北京的城市工業記憶。

年長者,或被“工廠大院”“工廠子弟”這些已經略顯遙遠的詞匯牽動,喚起對那個時代的集體記憶;年輕者,或被滿載賽博朋克元素和“廢土風”的冷硬工業感所吸引,萌生前往游覽體驗的渴望。本期,我們就跟隨心中那團被點燃的冶煉之火,一同來一場工業“賽博”之旅——

在首鋼滑雪大跳臺舉行的不少項目中,運動員身后貼有2022北京冬奧會徽的廢棄冷卻塔成為標志性象征? ? 圖/視覺中國

首鋼園里,歷史“向未來”

“飛翔吧理想,就乘著那金色的翅膀。”

配著選手們飛越大跳臺的照片,首鋼滑雪大跳臺總設計師張利在朋友圈曬出這樣一行文字。他筆下的金色翅膀,掀起的不僅是送運動員們登上領獎臺的好風,更是大跳臺所在的首鋼園從工業遺址向“新首鋼高端產業綜合服務區”轉型的新風。

首鋼園西臨永定河,背倚石景山,總面積約8.63平方公里,約有12個故宮那么大。它是“冬奧板塊長安街金軸核心區”的西部起點,更是西山永定河文化帶的重要組成部分。1919年建廠的首鋼,以發展鋼鐵業為主。最鼎盛時期,首鋼的利稅占到北京整座城市的四分之一。煉鐵廠累計產鐵達19795萬噸,職工高峰時達到26萬人。高爐里熔煉出來的鐵水,映紅過首鋼人意氣風發的面龐,也照亮過中國大工業時代的一段光輝歲月。

時移事易,在世紀之交,曾經榮耀的城市支柱陷入了成為首都頭號污染源的尷尬境地。不論是企業自身的發展,還是市民生活、城市品位的提升,都在催促“首鋼老大哥”做出抉擇。北京申辦2008年奧運會成功后,為了兌現綠色北京、綠色奧運的莊嚴承諾,首鋼實施了史無前例的大搬遷,成為中國第一個由中心城市轉移到沿海發展的鋼鐵企業。

熱火朝天的場面歸于寂靜,留下高爐、煙囪、管道與一片工業園區,計劃變身為由工業主題園、文化創意產業園、綜合服務中心區、總部經濟區和綜合配套區這五個主要功能區組成的“新首鋼”(即首鋼園)。

轉型后的首鋼園不僅是有高爐的老廠,更是一處古風與工業風結合、新貌與舊址融合的酷炫打卡地,一座美麗的生態公園。古色古香的牌樓、風光秀麗的群明湖、園內“古跡眾多”的石景山,還有那秀池中成群暢游的錦鯉……更讓人難以想象的是,這群暢游著錦鯉的秀池下,是3200平方米的下沉式環形水下展廳,以及能存放 800 多輛機動車的地下車庫。

冬奧期間,曾用來儲存煉鐵原料的筒倉,變作北京冬奧組委辦公區;曾經的精煤車間,變作國家冬季運動訓練中心;矗立在群明湖畔的原首鋼冷卻塔,見證世界首座被永久性保留使用的滑雪大跳臺的誕生和精彩。

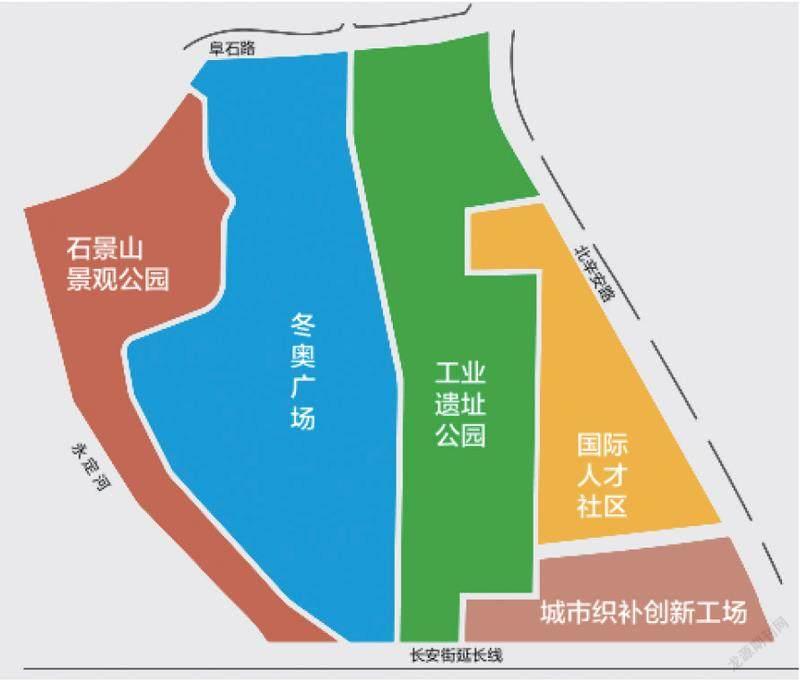

首鋼園北區地圖

首鋼園現狀 圖/視覺中國

作為冬奧百年史中首座與工業遺產結合再利用的競賽場館,首鋼大跳臺見證了歷史,也書寫了歷史。近日,完成冬奧使命的首鋼園北區全面開放,迅速成為京城大熱“打卡地”。游客既可與“大跳臺”合照,也可在三高爐體驗雕版印刷術,漫步于工業遺址公園、“不止·鋼鐵”工業空間,新首鋼的生機活力感染著身處其間的每一個人。正如北京冬奧會的口號一樣,首鋼園正把歷史賦予它的厚重遺產,化作蛻變轉型的充沛能量,與北京、與中國“一起向未來”。

中國工業遺產有哪些

無疑,首鋼園是一個具有國際一流水準的工業遺產保護性再利用復興的成功實踐。它的精彩轉身,也激起了大眾對工業遺產保護前所未有的關注。

所謂工業遺產,是在工業化的發展過程中留存的物質文化遺產和非物質文化遺產的總和,是工業文明的見證和文化遺產的重要組成部分,包括作坊、車間、廠房、礦區等生產儲運設施,和與之相關的生活設施、生產工具、機器設備等物質遺存,以及生產工藝知識、管理制度、企業文化等非物質遺存。

輪船招商局 圖/ 全景網

但事實上,并非所有工業遺產都能如首鋼一樣浴火重生。國內很多城市的工業遺產保護一度存在重視欠缺、家底不清、保護經驗匱乏、措施不力等問題,使不少工業遺產成為當時城市建設發展的犧牲品,造成了難以挽回的損失。

工業遺產具有不可再生性,只有認定和保護工作先行,才能防止對其隨意廢棄和拆毀。因此,相關研究學者也圍繞工業遺產這一特殊而亟需保護的對象,開展了一系列探索研究。目前,主流的工業遺產統計名錄主要來自于以下幾個:工信部、中國科協調宣部、國家文物局,以及各地方政府的保護名單。gzslib202204021459

大慶油田第一口出油的松基三井 圖/ 視覺中國

根據工信部數據,全國尚存工業遺產近千處。截至目前,已有5批共197項工業遺產入選工信部“國家工業遺產名錄”。這些工業遺跡主要涵蓋了我國工業發展四個重要階段,比如代表古代手工業時期釀酒工藝水平的瀘州老窖窖池群及釀酒作坊;在民國民族工業發展時期由愛國華僑張弼士先生創辦的張裕釀酒公司;新中國成立至1960年代期間,見證中國鋼鐵產業發展的鞍山鋼鐵廠;1960年代中期到1980年代初期,在中西部地區進行的以國防科技工業為主的三線建設留存下來的航空工業貴飛三線殲擊機強度試驗中心舊址等。

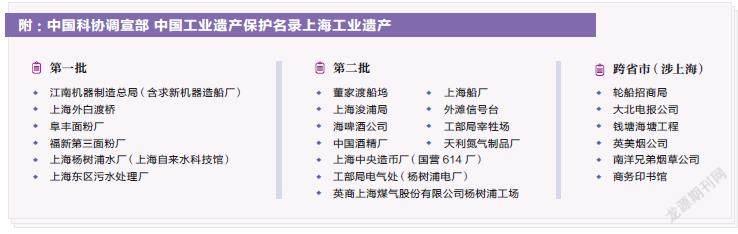

由中國科協調宣部主辦的“中國工業遺產保護名錄”以支撐科學決策、喚起公眾對工業遺產保護的關注為目的,目前已發布兩批共200個項目,名錄中既有創建于洋務運動時期的官辦企業——輪船招商局、開平煤礦、福州船政局;也有新中國成立后的“156項”重點建設項目,如曾是亞洲最大抗生素生產廠的華北制藥廠、我國早期六大航空企業之一的國營第331廠。

在國務院公布的全國重點文物保護單位中,近現代工業遺產達到140余處。入選重點國家文物保護單位的工業遺產是由國家文物局在省、市、縣文物保護單位中,選擇具有重大歷史、藝術、科學價值者后確定,大慶第一口油井、青海第一個核武器研制基地舊址等入選。

除此之外,各地亦有省級、市級工業遺跡的評定和保護方式,如設立博物館、設為保護建筑等,用地方性法律法規留住城市的工業記憶。比如上海近日就宣布,將開展工業遺產調查、評估、認定,形成分級保護利用體系;將符合條件的工業遺產納入文物保護體系,價值突出的推薦申報世界文化遺產,推動工業遺產內的建筑開展“建筑可閱讀”。

而在上海過往的工業遺產保護經驗中,上海濱江美術館群最為出名。從2014年建成運營的龍美術館(西岸館),到西岸藝術中心、藝倉美術館、八萬噸筒倉、直至楊浦濱江的一堵名為“邊園”的望江長墻,這些由工業遺產改建而來的建筑,在留存城市遺跡的同時,也構成了濱江岸線上一道道特別的風景。

名錄背后,保護仍待加強

當工業遺產“華麗轉身” 成為媒體追逐的熱點,這固然令人欣喜,但與此同時上海交通大學風景園林研究所所長王云教授也提出了這樣一系列問題:“哪些工業遺產應該保護,保護的標準是什么?沒有一套明確的法規予以界定。工業遺產中的歷史保護建筑出租給個人或公司后,任由其對內部自由裝修,算不算破壞?”

由于我國現代工業起步較晚,工業遺產研究也只是于21世紀初才發端。2006年國家文物局主持召開的“中國工業遺產保護論壇”及其產生的《無錫建議》被視為我國工業遺產研究正式起步的主要標志。

從時間上來看,我國工業遺產認定和活化尚處于初期探索階段,研究人員與工業遺產所有方都將工業遺址公園作為工業遺產活化發展方向之一,但尚未形成清晰的、共同遵守的標準和準則。

誠然,入選重點國家文物保護單位的工業遺產其保護依據《中華人民共和國文物保護法》,但其他的工業遺產是否需要按文物保護的方式進行?這些問題都擺在專業領域的工作者和決策者的面前。

根據2018年工業和信息化部發布的《國家工業遺產管理暫行辦法》,“鼓勵利用國家工業遺產資源,建設工業文化產業園區、特色小鎮(街區)、創新創業基地等,培育工業設計、工藝美術、工業創意等形態”。從世界各地的發展過程來看,工業遺址公園,既可以利用遺址景觀建立文化場所和公共空間,也可以成為工業遺產的活化平臺。