十大國家工業遺產旅游基地

隨著工業經濟發達的歐美國家致力于將工業遺產轉型為可再利用的資源,工業旅游這一新型旅游形式逐漸普及開來。國內雖起步較晚,隨著十多年來的逐步發展,國內工業旅游也已頗具規模,占總體旅游份額近10%。

工業旅游促進傳統工業園區、老廠房更新改造,向人們展現人類工業發展的成就、工業文明遺產魅力,重新喚起一代人工業文化記憶,激發后來者推動工業發展的熱忱,可謂寓教于樂。我們也不妨走進文旅部評定的十大國家工業遺產旅游基地,看看工業旅游究竟有哪些好玩的——

黃石礦山公園

湖北省黃石國家礦山公園

地址:黃石市鐵山區張之洞大道8號

隸屬于武鋼集團礦業有限責任公司大冶鐵礦的黃石國家礦山公園位于湖北省黃石市鐵山區,占地面積23平方公里,因得天獨厚的礦產資源而舉世聞名。

公元226年,孫權在鐵山大興爐冶鍛造刀具,拉開了大冶鐵礦輝煌的開采史。1798年來,大冶鐵礦“鍛造”了全國任何礦山都無法比擬的多個“第一”——

它是中國第一個大型機械開采的露天礦山;是亞洲最大最早的鋼鐵聯合企業——漢冶萍公司的主要組成部分;是一代偉人毛澤東平生視察過的唯一一座鐵礦山。

在這里建立了中國第一支大型野外地質勘探隊——429地質隊;誕生了中國第一批女地質隊員;也有中國最早聘請外國專家運用地質科學勘探發現的大型銅鐵礦床。

1923年1月,大冶鐵礦礦工舉行的下陸大罷工是中國第一次以勝利結束的大罷工,為京漢鐵路“二·七”大罷工提供了組織經驗……

經多年開采,其開采遺址形成落差444米,為世界第一高陡邊坡,被譽為“亞洲第一天坑”。2005年大冶鐵礦確立了“深度開發礦產資源,深度開發文化資源”的“雙深戰略”,順勢發展,建成了中國第一家國家礦山公園 。近兩年來,大冶鐵礦全力推進 “日出東方、礦冶峽谷、礦業博覽、井下探幽、天坑飛索、石海綠洲、靈山古剎、雉山煙雨、九龍洞天、激情滑草”等十大景觀建設,不僅是全國科普教育基地,更是全國工業旅游示范點。

全景網

開灤國家礦山公園

河北省唐山市開灤國家礦山公園

地址:唐山市路北區新華東道54 號

開灤國家礦山公園2009年對社會開放,其原為始建于1878年的開灤煤礦,是當年洋務運動中興辦的最為成功的企業,在中國百年工業編年史上具有里程碑意義,堪稱中國近代工業的活化石。

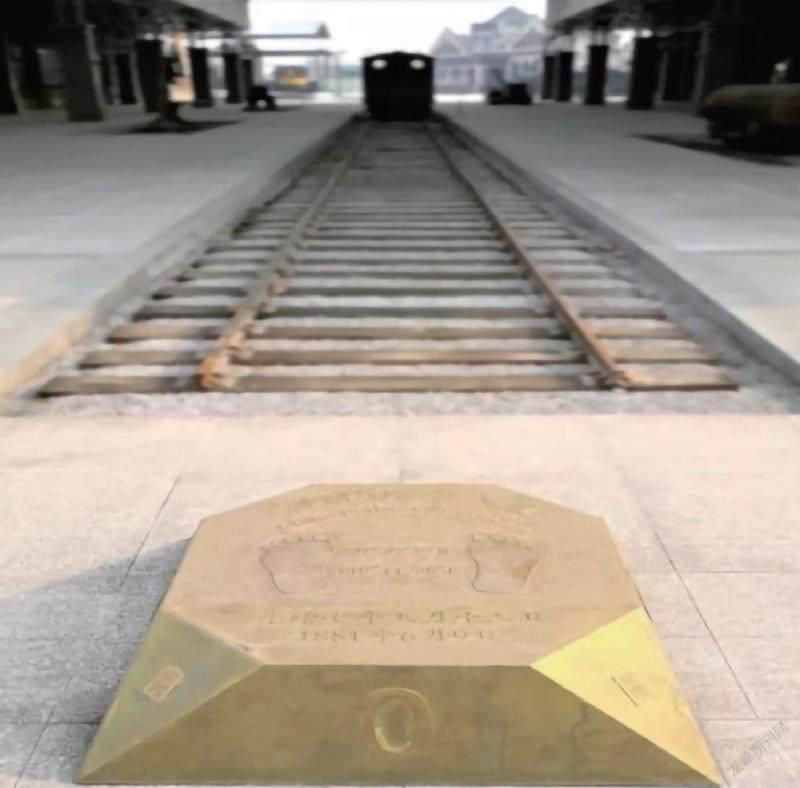

在跨越三個世紀的歷史嬗變中,開灤不僅積淀了厚重的歷史文化,也留下了許多極具典型性、稀有性的礦業遺跡和歷史文物。作為一個首開中國近代路礦之源的民族企業,在北京中華世紀壇的青銅甬道上鐫刻下三個輝煌印跡:1881年開平煤礦建成出煤;唐胥鐵路建成通車;中國制造火箭號蒸汽機車。

由于開灤煤礦的開發,唐山因煤興市、秦皇島因煤建港,一座煤礦托舉起了兩座城市。它首開中國最早的機器采礦業、鐵路運輸業和電力工業,引進了西方先進的工業文明和生產技術,催生了北方工業城市的興起,從某種意義上講,這里就是中國早期工業化的起點,是中國近代工業文明的搖籃,是中華民族從農耕文明走向工業文明的第一個可稱道的足跡。可以說,百年開灤積淀形成的內容豐富的歷史文化,無處可替代、無地可比擬。

開灤,歷經世紀滄桑,幾乎見證和涵蓋了中國早期工業發展史、民族屈辱與抗爭史、工運與建黨史、新中國建設發展史、工人階級艱苦創業史、改革與轉型發展歷程等全部的內容,稱得上是一座濃縮工業文明的記憶殿堂,一個講述中國近現代工業發展歷史的大課堂。

整個景區分為“中國近代工業博覽園”“老唐山風情小鎮”“開灤現代礦山工業示范園”三大園區,由“龍號機車游覽線”串聯組成。景區核心景點為開灤博物館,其內部展陳設計由著名展覽專家、清華大學洪麥恩教授領銜擔綱。

開灤博物館展陳主題為“黑色長河”,展陳面積3000多平方米,展線長600多米,以翔實的史料、豐富的展品、新穎的展陳形式,闡述了煤的生成與由來,以及悠久的古代采煤史,記載了開灤首開中國路礦之源的歷史遺蹤,重現了因煤而興的唐山難以抹去的城市文化記憶。館內展出的中國迄今存世最早的股票——“開平礦務局老股票”、塵封百年的“羊皮蒙面大賬本”、中國第一條準軌鐵路上的鐵軌、“開平礦權騙占案”跨國訴訟《筆錄》等鎮館之寶,上萬件館藏珍品,引領人們細細品讀開灤悠久濃郁礦業文化的獨特魅力。

長影舊址博物館

吉林省長春長影舊址博物館

gzslib202204021517地址:長春市朝陽區紅旗街1118號

第一部木偶片《皇帝夢》、第一部動畫片《甕中捉鱉》、第一部短故事片《留下他打老蔣》……長春電影制片廠老廠區,誕生了新中國電影的多個“第一”。位于長春電影制片廠原址上,誕生了一座占地面積37,549平方米的博物館——長影舊址博物館。

博物館是在完整保留1937年原“滿映”建筑的基礎上本著“修舊如舊”的原則修繕完成的,是記錄長春電影制片廠發軔、 進展、繁榮、變遷的藝術殿堂。這里是長春著名的特色文化標志區,是展示新中國電影藝術成就的殿堂,是電影人的朝圣地。在這里,你將開始一段新中國電影人的尋根之旅。

長影舊址博物館包括長影電影藝術館、長影攝影棚展區、長影洗印車間展區、長影電影院、長影音樂廳和配套的電影文化街區。除了靜態展示,長影電影藝術館里還有很多互動項目。在電影《甲午風云》展示區內,可以切身體會一下“撞沉吉野”的壯烈。

長影攝影棚展區則包括電影道具展、譯制片展、第1、2、3攝影棚等,將電影工業主題旅游和長影的藝術史相互交融。以電影藝術展、道具展、譯制片展、榮譽展、電影工藝展為主題,全景展示了長影的光輝歷程和藝術成就。

上海國際時尚中心

上海國際時尚中心

地址:上海市楊樹浦路2866 號

上海國際時尚中心是亞洲規模最大的時尚中心,原為上海第十七棉紡織廠。自開埠以來,紡織業一直是上海城市工業生產的支柱產業。二十世紀二三十年代,一大批紡織工廠在上海楊樹浦路沿黃浦江一帶興起,上海第十七棉紡織廠的前身——上海裕豐紗廠,就是在這一時期由日商大坂東洋株式會社在上海開辦的早期紗廠之一。其鋸齒形廠房、辦公樓及附屬配套設施等建筑由日本建筑設計師平野勇造設計。抗戰勝利后被收歸國民政府所有,更名為“中國紡織建設公司第十七棉紡織廠”,上海解放后更名為“國營上海第十七棉紡織總廠”,是新中國紡織行業的標桿企業。

改革開放以后,隨著社會經濟的快速發展,上海產業結構不斷升級更新,整個紡織產業也在社會巨大變革中尋找轉型的出路。進入二十一世紀,上海的第三產業占比已遠遠超過第二產業,上海第十七棉紡織廠的主要生產功能也已逐漸轉移至江蘇大豐,十多萬平方米的老廠房空置,亟待尋找合適的出路。在這個背景之下,上海紡織控股集團公司以“科技與時尚”為發展理念、積極響應上海市政府大力發展現代服務業號召和對接世博會的要求,經與各方面專家溝通和市場調研,決定利用原“十七棉”廠房基地,由曾設計上海大劇院的法國夏邦杰建筑設計機構擔任概念設計,將其打造成與國際時尚業界互動對接的地標性載體和營運承載基地——上海國際時尚中心。

這片占地181.2 畝,建筑面積約10 萬平方米的廠房,保留了二十世紀二三十年代的歷史建筑風貌。留存各種建筑物及構筑物20多棟,包括保護等級為三類和四類的市級歷史保護建筑7 棟。廠區內最有特色的建筑是建于1921~1927 年間充分體現紡織工業生產特點的鋸齒形廠房,是當時業內設計最先進、施工最精細的紡織廠房,也是目前上海市區保留下來最完整、規模最大的鋸齒形廠房建筑群。

建成后的“上海國際時尚中心”,同時具備時尚多功能秀場、時尚接待會所、時尚創意辦公、時尚精品倉、時尚公寓酒店和時尚餐飲娛樂等六大功能區域。其中,1500平方米的多功能秀場可同時容納800名觀眾觀看時裝秀,秀場后臺可同時供300名模特、工作人員化妝候場,規模居亞洲之最。它是上海乃至全國設施最完備、配套最齊全的專業秀場,也是世界頂級品牌發布的首選地,成為上海國際服裝文化節、上海時裝周的主場;世界五大“時尚之都”的代表機構來此入駐。

浙江省新昌達利絲綢世界旅游景區

地址:紹興市新昌南言開發區達利發路1 號

新昌縣位于浙江東部,東與寧波奉化區交界,南與臺州市天臺縣交界,往西是金華市東陽市,全縣常住人口41萬人,曾入選“2020年中國工業百強縣”,是一座名副其實的工業縣城。

作為紹興市下轄縣,新昌縣也秉承了江南絲綢業的發展,在新昌天姥山還有“新昌絲綢世界旅游區”,這個景區以“走江南絲綢之路,賞絲綢美麗風華”為主題,是一個集蠶桑文化園、絲綢博物館、現代絲綢工業生產、絲綢文化科普教育、生態農業體驗和休閑娛樂購物等多種旅游形態的綜合性旅游景區。

景區總占地面積約380畝,以百年石磨群、千年桑樹園、萬年烏沉木雕、億年木化石為亮點;以全面展示絲綢的悠久歷史、厚重文化、現代創新,從新昌特有的龍皇堂新圓蠶種、種桑養蠶、錢江南繅絲遺址為核心;利用現代化的織綢生產智能車間、全屋面光伏發電系統,創新展示多種旅游元素和形態。

達利絲

達利絲綢

園區依托集團產業和新昌旅游兩大資源優勢,在推進企業產業優化、轉型升級的過程中,深度挖掘中國絲綢文化和江南絲綢文明,描繪出中國紡織行業一道亮麗的風景線,也成為人們旅游購物的好去處。gzslib202204021517江西省萍鄉市安源景區

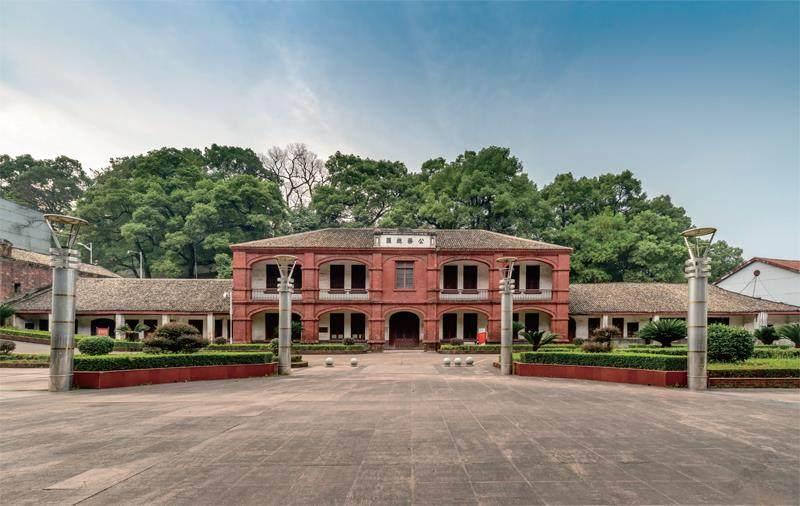

地址:萍鄉市安源牛角坡52號

安源資源豐富,素有“江南煤都”之稱。得益于近代安源煤礦的開采,它一躍而成為中國近代工業最早崛起的地區之一,是典型的因煤成市、以煤為史的地區。1898 年,清末郵傳大臣盛宣懷在安源創設煤礦,為當時全國十大廠礦之一,安源成為當時中西合作的一個典范,中西文化交流匯集的一個重要結點。這里,誕生了我國產業工人中的第一個共產黨支部,爆發了轟轟烈烈的安源路礦工人大罷工,一度被譽為“中國的小莫斯科”“無產階級的大本營”,一幅油畫《毛主席去安源》更是使安源享譽海內外。

安源路礦旅游景區工業旅游資源主要集中在以安源煤礦近代工業遺址區為主體的安源路礦旅游景區核心區內,景區核心面積3.48平方公里,距離市中心僅5公里,安源煤礦長達百年的煤礦工業開采,遺留下大量的工礦文化遺址遺跡以及衍生出的波瀾壯闊的紅色文化資源,主要包括安源紀念館、工人俱樂部、消費合作社、總平巷、盛公祠、張公祠、礦局辦公樓(談判大樓)、東西南北院、運煤鐵路、蒸汽機車、選煤車間、洗煤臺、安源路礦工人居所、安源電廠等在內的礦業生產遺址、活動遺跡、制品、開發史籍、紅色文化遺跡等等。其中這些遺跡遺址中屬于全國重點文物保護單位6處,省、市文物保護單位20余處。

另外景區安源紀念館內保存工礦文化和紅色歷史文物、照片、音像資料近萬件,保存了國家一級文物617件,二級文物67件,三級文物251件,館藏文物總計5000余件。這些工礦遺址遺跡資源和紅色文化資源是中國近代工業的開創地和中國工人革命運動策源地表現最集中的地區,在全國范圍內具有典型性和唯一性,具有非常高的旅游價值。

湖南省株洲市醴陵瓷谷

地址:株洲市醴陵市鳳凰大道經濟開發區A 區

株洲醴陵“中國陶瓷谷”位于醴陵經濟技術開發區內,總占地面積為650畝,建筑面積100萬平方米,是目前中國陶瓷行業規模最大的藝術建筑群,包含中國陶瓷藝術設計中心、醴陵陶瓷博物館、世界陶瓷科普館、陶瓷歷史文化名城館、瓷谷藝術館、瓷谷書吧、瓷器口風情文化旅游街。

醴陵窯,是迄今為止考古發現的中國最大的陶瓷古窯遺址群,自唐宋以來就不斷地生產、提升陶瓷的燒制技藝與品質,經過歷史的沉浮,與時代共發展。醴陵的陶瓷從民窯時代至官窯時代再到國宴用瓷,大規模出口國際日用瓷,創燒釉下五彩瓷,發展出口炻瓷,研制特種陶瓷、電瓷,享譽海內外。

在設計上,“中國陶瓷谷”以陶瓷器皿作為建筑造型,以中國圍棋的棋盤與棋子作為建筑裝飾元素,完美融合“陶瓷文化”“環境保護”與“文化藝術設施建設”,既具有強烈的中國文化特質,又極具當代性與國際感。

其中,陶瓷博物館薈萃醴陵歷朝歷代的陶瓷精品名品,最重要的部分是新中國成立以來、醴陵窯特別燒制的國家用瓷,包括毛瓷、歷屆國家領導人贈送給外國元首、政要的禮品瓷、人民大會堂用瓷、中南海用瓷等等。在這里,可以切身體驗到東方陶瓷藝術的高峰、國家非物質文化遺產、國家地理標志保護產品——醴陵釉下五彩瓷的燒制技藝,可以盡情領略醴陵釉下五彩瓷代表作品獨具特色的魅力。

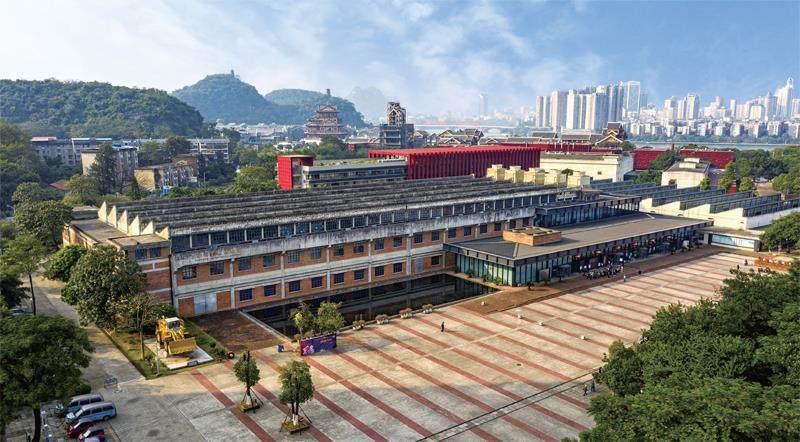

廣西壯族自治區柳州工業博物館

地址:柳州柳東路220 號

作為中國工業重鎮,柳州的工業遺產見證了廣西乃至中國地區工業化和城市化的進程,通過建設工業歷史博物館,柳州構建了一個集工業歷史展示、工業產品陳列、工業設計創意、工業人才培訓的傳統工業與現代創意為一體的工業特色文化品牌。

博物館集工業歷史展示、工業遺產保護、科學知識普及、旅游休閑于一體。館內有各類大小工業遺存實物6224件,各種文獻資料、圖片11645件,展現了柳州工業100多年來,從無到有,從弱到強的發展歷程,體現出艱苦奮斗、自主創新的“柳州精神”。

一進門,就能看到博物館門口擺放著碩大的老式火車和老轎車,在室外展示區域,游人能親眼見到1980年代的蒸汽汽車、綠皮車、華禹1號快艇、大型汽車部件沖壓機等承載著柳州工業記憶的老物件,它們是柳州工業史的見證。

四川省成都市東郊記憶景區

地址:成都市成華區跳蹬河街道建設南支路1號

老車間,水塔,煙囪……眾多工業遺址的元素,構成了別有韻味的游覽勝地——成都東郊記憶。20世紀50年代開始,這里成為我國西部工業企業的集聚區。時代變遷,隨著工業企業外遷,工業基地的老廠房一度被廢棄遺落在城市一隅。伴隨著文旅產業的興盛,這些工業遺跡浴火重生,變身為文旅融合的新地標,改建成現代文創產業新型園區。

2009年開始,成都市利用東郊老工業區中的工廠舊址,將部分工業特色鮮明的廠區作為工業文明遺址予以保留,并與文化創意產業結合,打造成音樂產業基地,也就是如今的東郊記憶。

走進園區的西大門,門邊滿是鐵銹的圓形高爐上方立著揮手向前的樂團指揮塑像,高大的煙囪、生銹的鐵管、各種各樣的雕塑,營造出光怪陸離的視覺效果。火車頭廣場是園區內工業氣息尤其濃郁的地方:一臺蒸汽機車拖著幾節綠皮車廂,靜靜地等候在鐵軌之上,隱沒在廠房內的車身仿佛隨時都會鳴笛向前。

為了完整保留這里的工業記憶,東郊記憶聘請了國內知名設計師把各種構造復雜的廠房改造為商業用建筑,重點對蘇式紅磚廠房和具有工業符號的煙囪管廊等歷史遺跡進行了保護性改造。

經過改造,工業建筑的魅力在東郊記憶得以完整保留。跨度24米、高16米的大車間,被改造成了影院和劇場;直徑16米的氫氣罐被打造成了視聽空間;多夾層、多管道的廠房,化身為藝術展示殿堂;煙囪、傳送帶、鍋爐也經過改造成為音樂酒吧的組成部分……

目前,成華區制定出臺《工業文明遺產保護利用規劃》,加強對機車車輛廠等15處重點工業遺址實施保護性開發、示范性利用,計劃在東郊記憶周邊打造“城北古蜀留痕”“機車廠中國最美地鐵站”等一批特色文化地標,為東郊記憶的工業文化再添加一筆濃墨重彩。

貴州省仁懷市“茅酒之源”旅游景區

地址:遵義市仁懷市茅臺鎮S208(環茅路)

茅臺鎮是貴州省遵義市仁懷市的下轄鎮,位于貴州高原西北部,茅臺鎮地處赤水河畔,是川黔水陸交通的咽喉要地,歷來是黔北名鎮,古有“川鹽走貴州,秦商聚茅臺”的俗語。

茅臺鎮具有得天獨厚的釀造環境,以盛產美酒而聞名海內外,被譽為中國第一酒鎮、世界醬香型白酒主產區、中國酒都核心區。1915年茅臺酒在巴拿馬萬國博覽會上榮獲金獎;1935年中國工農紅軍長征在茅臺四渡赤水。而“茅酒之源”,顧名思義乃茅臺酒發源之地,是最早的茅臺酒釀造車間。可以說,茅酒之源是中國酒文化的源點,是中國酒文化的根。

景區占地面積約5萬平方米,以國家級重點保護單位——茅臺酒釀酒工業遺產群為主體。該遺產群始建于明代,因戰亂幾次被毀,于清同治元年(1862)重建,其中茅臺酒廠的前身——“成義燒房”(茅酒之源)、“榮和燒房”、“恒興燒房”(茅酒古窖)舊址,是展示首批國家級非物質文化遺產——茅臺酒釀制技藝的重要載體。

“成義燒坊”始建于1862年,現保存的舊址原為“成義”燒酒坊生產房。1985年茅臺酒廠在原址上改建成制酒一車間生產房,該建筑體為磚石結構臺梁式小青瓦頂仿古建筑,大門上刻有“茅酒之源”四個大字,面積約450平方米,保存完好。現使用的窖池就是原燒房窖池擴建,在生產空地上還有填埋的原燒坊窖池。生產房后面是原“成義燒坊”生產茅臺酒取水的楊柳灣水井。

“榮和”燒房干曲倉