BIM 技術在太原植物園全生命周期應用中的探討

次曉鵬 崔建華

山西省工業設備安裝集團有限公司 山西太原 030000

BIM 技術是一種建筑信息模型,它可以對工程施工過程展開實時有效的動態管理,及時發現和了解施工過程中存在的問題,促進問題的快速解決,引導過程施工技術管理工作,從而減少不必要的資金支出。采用BIM 技術,施工過程中不僅可完善施工管理工作,而且能讓建筑工程獲得更大的經濟效益。以下主要針對BIM 技術在太原植物園項目施工過程中的具體應用進行探討。

1 工程概況

太原植物園項目是2019 年山西省市重點工程,位于太原市晉源區太山腳下。項目采用PPP 模式建設,總投資23.55 億元,占地2730 畝,于2016 年開工,建設期3 年,運維期11 年。該植物園是以科研為中心,集科普和游覽于一體的綜合性植物園。山西省工業設備安裝集團有限公司承攬了園區智能化、供電、供熱、供水、排水系統和能源中心機電安裝工程的深化設計、施工及運維。建成后將成為周邊全區旅游、景區連片的重要組成部分,對服務二青,改善當地生態具有重要意義。

2 工程的特點和管理重點、難點

2.1 施工場地環境復雜

太原植物園的新建,需要面臨洗煤廠及亂石灘無數居民房的拆遷,以及500 多畝樹木的砍伐工作。因此在新建過程中,既需要推進拆遷工作的順利進行,又要保障施工生產工作有條不紊的正常運營。

2.2 工程體量大,工期緊

本工程施工土方開挖約15 萬m3,管線共計45000m,且原有地下管線多,存在多條已建路段及河道,而實際安裝工期僅11 個月。

2.3 能源中心功能多,空間狹小

能源中心由消防水泵房、生活水泵房、冷凍機房、鍋爐房、煤表間、高壓配電室、10kV 變電所和熱交換機房等多個功能間組成,但建筑面積僅690m2。

2.4 交叉作業,重復開挖,隱患多

施工現場地形復雜,5 個專業交叉作業,12 個施工單位、現場500 余個勞務人員同時施工,施工界面復雜,涉及材料多,設計變更頻繁,施工措施多樣。

2.5 運維成本高,難度大

運維階段消防系統、給排水系統、供暖系統、輸配電系統和智能化系統功能復雜,且園區人員流量大,故障需及時排除,所需專業運維人員多、運維成本高、難度大。

3 BIM技術的實施

3.1 設計階段優化設計

在能源中心系統的設計階段,基于主體建筑工程和其他輔助安裝工程的模型,可以進一步具體優化機電系統設備的安裝位置和管線連接路徑,生成準確的相關工程量。并檢查機房之間預留管道等相關專業接口是否保留,位置空間是否干擾,是否有系統設計缺失項目等,進一步優化每個專業設計。

3.2 施工進度模擬

本項目將制定的進度計劃與Revit 三維模型關聯,通過三維動態模擬來審核進度計劃和施工工序制定的合理性,得出最合理的總體進度計劃,完善總體管理思路。

3.3 可視化三維質量交底

本項目將BIM 技術與樣板引路工程相結合,通過BIM 模型進行可視化交底,更加科學、直觀地彌補了傳統交底方式的不足。通過虛擬樣板既可以讓施工作業人員明白施工作業要點和質量標準,又可以讓管理人員掌握過程管理的關鍵點和驗收的質量標準。

3.4 BIM信息化安全管理平臺

對于安全管理,按照三個階段來實施應用:

(1)事前,制定安全問題分類和常見問題描述字段;

(2)事中,安全人員通過手機端app 采集問題,現場人員整改,并及時進行問題反饋;

(3)事后,以BIM 信息化安全管理平臺數據為基礎,召開安全例會總結施工過程中的問題,增強安全管理措施。

4 BIM的應用點

4.1 能源中心機電裝配式施工

太原植物園項目能源中心空間狹小,鍋爐房占地334m2,冷凍機房占地260m2,高度6m。其中鍋爐房共計4臺鍋爐,2 臺分集水器,4 臺換熱器,11 臺水泵,2 臺穩壓罐;冷凍機房共計2 臺螺桿機組,4 臺冷卻塔,6 臺水泵,2臺穩壓罐,2 臺加藥裝置。鍋爐房共計手動蝶閥50 個,電動二通調節閥29 個;冷凍機房共計手動蝶閥32 個,電動二通調節閥18 個。共計設備39 臺,閥門129 個。

4.1.1 BIM 深化設計

通過BIM 建模對能源中心整體布局進行重新優化,對設備布置、管線走向、標高控制、配套設施、單體框架和零構件等高精度模型進行建模,生成各工序流程時間表,精確指導場內預制、場外運輸、裝配施工等各個環節。利用三維可視化虛擬施工,有效檢測碰撞,減少返工。各模塊間長距離管道合理分段,采用法蘭連接,便于場外預制和場內組裝。

4.1.2 BIM 預制加工

管道預制采用高精度機床完成下料切割、坡口加工;采用焊接機器人完成焊接打底、填充和蓋面全部作業工序;對單體模塊內閥門、管段、支架、泵體最大限度集成,導入模型后統一分類和編碼,有效節省空間,降低現場組對能耗。

4.1.3 BIM 現場裝配

利用BIM 模型拆解,將框架分解下料,加工成型的管段及閥門按照BIM 設計圖依次裝入拼接好的單體框架內,在加工區完成一個單元模塊的完整拼裝;單體模塊由里到外順序依次精準就位在設備基礎上;管排整體利用多組倒鏈提升,通過BIM 管段編號,三維施工模擬,優選最佳管排安裝順序,完成機房管道整體提升組對及法蘭盤拼接。圖1 為現場單體模塊。

圖1 現場單體模塊

4.1.4 物料狀態跟蹤

經深化設計后形成圖紙,包括綜合布置圖、設備布置圖、模塊預制加工圖、管段預制加工圖和支吊架預制加工圖。在每張圖紙的制作中,采用自主研發的二維碼計算系統進行圖紙二維碼的制作追溯,提高現場管理人員的圖紙交底和裝配工人查詢的效率。

4.2 智慧工地BIM應用

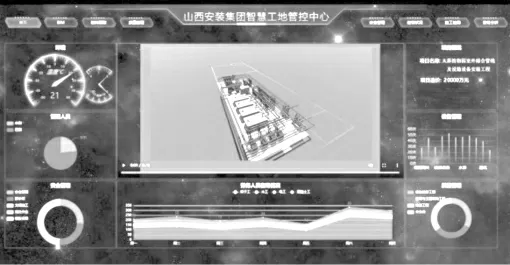

智慧工地管控平臺搭建在集團BIM 平臺的數據之上,集成了勞務實名制管理、物聯網管理、環境監測、遠程監控、物料驗收和安全質量管理。系統以BIM 引擎為核心,將能源中心模型、園區地形地貌模型、視頻攝像頭、揚塵監測等組成完整三維模型后輕量化處理,實時輸出到BIM 平臺,實現設備運行數據無縫相連。管理人員在BIM輕量化模型中可清晰地查看各部位的進度和安全質量信息,實現高效交互。圖2 為智慧工地平臺圖。

圖2 智慧工地平臺

4.3 運營維保BIM應用

4.3.1 設備故障監測

對不同的監測設備,可接收其主動推送的報警信息,或設定報警閾值,根據實時信息實現分級報警。在報警事件發生后,系統將自動定位到報警設備所在位置,相關設備高亮顯示,單擊后顯示報警設備的基本信息、歷史維護維修信息和處置預案信息等,方便工作人員高效地進行事故處理。

4.3.2 備品備件管理

通過設立備件臺賬可對建筑重要備品、備件及日常設備的運維管理功能進行整合,提供了包括備件臺賬、備件模型和備件參數等各種功能。通過編碼可查詢設備數量、模型數據和備件的各種數據。

4.3.3 模型管理系統

通過模型管理系統可查詢各個系統的模型,熟悉系統配置,追溯原始數據。主要模型包括能源中心、室外管網、冷卻塔系統和消防泵房等。

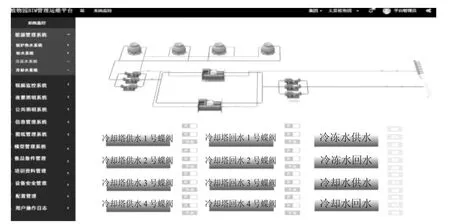

4.3.4 能源管理系統

通過能源管理系統能夠在三維可視化場景中,直觀顯示各設備的運行狀態(圖3)。實時顯示溫度、壓力、流量、電流和電壓等參數,并保存在數據庫中,以備隨時查詢并可打印導出。這不僅僅是一個能源管理的信息化平臺,更是一種先進的管理模式。

圖3 植物園BIM能源管理運維平臺

4.4 綠色施工管理

施工道路四周合理設置噴淋降塵裝置。為控制粉塵及氣體排放,土方施工揚塵≤1.5m,項目利用BIM 技術對噴淋設備進行預排布,以達到最大化降降塵目的。噴灑主管為DN50,支管為DN15,控制閥門使用DN15 球閥,根據每個噴頭噴灑路面的范圍,并通過BIM 模型模擬出最優噴淋方案。每間距5m 設計1 個降塵噴灑頭,基坑四周根據道路周長設置支管,分雙供水系統控制管道壓力及水量。傳統的施工工地臨時道路降塵均采用人工灑水的方法進行,管口出水量不好控制,且50%以上的水流淌出了道路,浪費大量的水資源。本工程噴淋降塵除了利用地下水,還運用了BIM 技術對噴淋效果進行模擬,保證現場整潔衛生、無揚塵,取得了良好的環保和經濟效益。

5 結語

BIM 技術在太原植物園項目中全生命周期的充分應用,對項目在過程精細化管理、如期高質量交付、后期穩定高效運維起到了決定性作用。同時也為山西安裝集團公司在BIM 人才培養、BIM 技術推廣、BIM 成果轉換、BIM技術總結起到了良好示范作用,也為國內同類型公共園區項目從設計到施工再到運維提供了有價值的數據和可推廣的案例。