走進(jìn)嶺南坑貝古村落

撰文劉修建 供圖劉修建 郭建華

廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)坑貝古村

坑貝古村坐落于廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)(廣汕公路旁),因附近的金坑河產(chǎn)有坑貝而得名。坑貝古村始建于明末清初時(shí)期,村內(nèi)現(xiàn)存書房、官?gòu)d、祠堂、碉樓等大量民居建筑,歷經(jīng)三百余年風(fēng)雨依然保存完好。它們是典型的廣府民居,那獨(dú)具一格的硬山頂、鍋耳封火山墻、龍船形正脊、碌灰筒瓦等,都在這里有所呈現(xiàn),凝成永年。

坑貝古村落鍋耳房

南方的雨季,總是很長(zhǎng)很長(zhǎng),長(zhǎng)得使整個(gè)世界似乎都停在了和風(fēng)細(xì)雨的詩(shī)意中。從天而降的雨滴,好像牽著那遙遠(yuǎn)的光年,不緊不慢地滴落在古老的榕樹上,飄落在青磚和麻石鋪就的村間小路上,打濕了狹長(zhǎng)的小橋,潤(rùn)綠了蒼老的苔蘚,也催開(kāi)了鑲嵌在磚縫間細(xì)細(xì)的野花。就這樣,在這個(gè)多情的人間四月,我們撐著傘,走過(guò)山野,走過(guò)小橋,走過(guò)古老榕樹下青磚和麻石鋪就的小道,一路走進(jìn)了廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)的坑貝古村落。

坑貝古村建于明末清初時(shí)期,因附近的金坑河產(chǎn)坑貝而得名。這不禁使我想起了迄今有4000多年歷史的增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江金蘭寺貝丘遺址。追根溯源,古人類都靠水而居,且奉行以貝類生物為主食的漁類經(jīng)濟(jì)生活方式。所以,坑貝古村單單一個(gè)“貝”字,便足以將我們牽入了那悠悠的歷史時(shí)光中。

民宅

坑貝村古建筑群精巧穩(wěn)重如排兵布陣般的設(shè)計(jì)和布局,想必一定出自于一位學(xué)識(shí)淵博、熟讀兵書甚至身經(jīng)百戰(zhàn)的儒將之手。

村落坐南朝北,從西頭往東邊望去,一幢幢古色古香、富有濃郁嶺南風(fēng)情的廣府民居整整齊齊地排列著。縱向第一排,依次排列著書房、官?gòu)d、祠堂、村屋,最后是碉樓和后山,尤值一提的是,正中建有式谷毛氏祠,整體形成了一個(gè)以該祠堂為核心的古村落建筑群。我想,這樣精巧穩(wěn)重如排兵布陣般的設(shè)計(jì)和布局,一定出自于一位學(xué)識(shí)淵博、熟讀兵書甚至身經(jīng)百戰(zhàn)的儒將之手。

老屋都是磚木結(jié)構(gòu)的,青瓦白墻,木格花窗,一些民居還有高高的耳鍋屋頂,像極了明代的官帽。村落內(nèi)部的房屋整齊劃一,縱橫排布,五間為一排,十一間成一列,工整規(guī)范,井然有序。有人猜測(cè),當(dāng)年帶領(lǐng)族人來(lái)此安家落戶的毛氏兄弟,是兩位明朝的將軍。他們可能是在抗清失敗后,一路輾轉(zhuǎn)跋涉,來(lái)到山高皇帝遠(yuǎn)的嶺南,最后選中了這塊背山面水的寶地作為安身之所。或許為了懷念心中的大明王朝,將軍又將屋頂設(shè)計(jì)成高高的明代官帽樣式,以此向世人昭示:雖然大清的鐵蹄占據(jù)了大明江山,但在這金坑河畔的土地上依然住著一群大明的子民,并將繁衍不息。

村頭第一間房屋便是書房。書房應(yīng)當(dāng)是將軍閱覽群書的地方,而房屋深處應(yīng)該是供宗族子弟學(xué)習(xí)四書五經(jīng)的私塾。可以想見(jiàn),清晨,在百鳥和鳴中,那稚氣未脫的朗朗讀書聲便響徹這迷蒙的山野,給這個(gè)遺世而居的村落帶來(lái)無(wú)盡的朝氣和希望。及至有一天,“得得”的馬蹄聲隨著喧天的鑼鼓緩緩而來(lái),在這個(gè)習(xí)武又重文的古鄉(xiāng)村,傳遞著一個(gè)又一個(gè)金榜題名的喜訊。祠堂前高高的旗桿左右,又多了幾塊刻著功名的石碑。

官?gòu)d

官?gòu)d內(nèi)景

小巷悠悠

書房往后是官?gòu)d。從“官?gòu)d”之名來(lái)判斷,想必建造之人應(yīng)該是有著顯赫身份的朝廷高官,故而這又為“將軍建村”之說(shuō)增添了佐證。這官?gòu)d,也定然是族中長(zhǎng)老議事決策以及接待朝廷官差的所在。這一切,似乎都是仿照軍中行營(yíng)大帳規(guī)設(shè)的典制和布局。

我無(wú)法想象當(dāng)年修造村落時(shí),人頭攢動(dòng)、熱火朝天的壯觀景象;也無(wú)法想象幾百年間,毛氏族人人丁興旺、人才輩出的輝煌過(guò)往。但是,在這塊用條石和青磚鋪就、水溝縱橫、已經(jīng)長(zhǎng)滿苔蘚和野草的寬大禾坪上,一個(gè)個(gè)坑坑洼洼的履痕似乎在告訴我們:在農(nóng)作結(jié)束后的傍晚時(shí)分,將軍會(huì)站立在祠堂的臺(tái)階上,命人點(diǎn)亮禾坪四周的火把,指揮著族人習(xí)武操練。那情景,該有多震撼!

雨還在下著。村落中心位置的祠堂愈發(fā)顯得古老而滄桑。祠堂為硬山頂,鍋耳封火山墻,龍船形正脊,碌灰筒瓦,滴水剪邊,花崗石檐柱,覆盆柱礎(chǔ),條石墻裙,石雕門額,是典型的廣府建筑風(fēng)格。如今,原本白色的墻體和高高的鍋耳封火山墻都已經(jīng)被歲月信手涂抹上天然的墨汁,好似一幅世人無(wú)法解讀的天機(jī)之圖。碌灰筒瓦的瓦脊上,長(zhǎng)了一些瓦松和青草,不知道它們?cè)凇耙粴q一枯榮”的時(shí)光里生長(zhǎng)了多少年,也不知道它們見(jiàn)證了怎樣的輝煌,怎樣的風(fēng)輕云淡和怎樣的滄桑。四根赭紅的花崗石檐柱和廊檐下赭紅色的石階、高臺(tái),都已經(jīng)開(kāi)始風(fēng)化,破碎的石屑開(kāi)始一片片跌落下來(lái)。但那叫人興奮的紅色卻依然耀眼,讓人久久不能忘懷。我想,這紅,應(yīng)該就是正宗的中國(guó)紅吧!當(dāng)初將軍的本意,或許就是要讓自己和毛氏族人能天天看見(jiàn)這中國(guó)紅,祭拜之時(shí),就能想起千里之外的中原大地,自己可愛(ài)的家鄉(xiāng),從而教育子孫后代不忘祖宗、不忘根本。穿過(guò)廊檐走進(jìn)去,便是祠堂的天井。此處潮濕的地面已長(zhǎng)滿蒼綠的苔蘚,四周粗大的木柱依然可見(jiàn)當(dāng)年的氣派。中堂之上供奉著層層疊疊的毛家祖先靈牌,使祠堂越發(fā)顯得莊重肅穆。

碉樓

書房

此時(shí),雨變得小了,淅淅瀝瀝的。一只小狗追逐著一只小雞,頑皮地跑進(jìn)了狹長(zhǎng)的弄巷。我好奇地跟著它們,也走進(jìn)了這古老的弄巷。因?yàn)槟贻p人都搬去新居了,只有幾戶老人依然堅(jiān)守著這祖宗留下來(lái)的400年基業(yè)。所以,小巷里很是寂靜,只有間或傳來(lái)的幾聲雞鳴狗吠和老人蹣跚的腳步聲。這里,巷弄相通,房屋相對(duì),平時(shí)是一個(gè)和睦相處的大家庭;戰(zhàn)時(shí),則是一座合抱成團(tuán)、堅(jiān)不可摧的大堡壘。

村后東南方的碉樓,依舊巍然屹立。原本五層的樓體,在歲月的摧折下降為兩層。已經(jīng)風(fēng)化了的石墻和斑駁的青磚上,還清晰可見(jiàn)累累的彈痕。輕輕撫摸深陷的彈痕,我仿佛看到很多年前的某一個(gè)夜晚,匪患突來(lái),毛氏族人在將軍的帶領(lǐng)下關(guān)閉所有通道,老人婦孺掩藏屋內(nèi),青壯年拿起武器登上碉樓……火把映紅了一張張誓死保衛(wèi)家園的臉龐,英勇的眸子里噴射著駭人的怒火。面對(duì)銅墻鐵壁的碉樓和訓(xùn)練有素的村民,土匪大驚失色,被嚇得落荒而逃。

穿行于巷弄之間,看墻上和屋檐上的青苔和雨跡,看燕子呢喃飛過(guò)耳鍋屋頂,心中不禁漾起穿越400年時(shí)光的怡悅,也不覺(jué)想起了劉禹錫的詩(shī)句:“舊時(shí)王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。”

巷弄口邊,一株鳳尾草從古老的磚縫間生長(zhǎng)出來(lái),好似一只翠綠的鳳凰棲在磚墻上,正展翅欲飛。此時(shí),和風(fēng)攜著細(xì)雨從四通八達(dá)的巷弄里穿行而來(lái),將一陣清涼灑在我的臉上。眼前,一位身材修長(zhǎng)身著白衣長(zhǎng)裙的少女,撐一把民國(guó)時(shí)的油紙傘,翩然而至,從我和90多歲的老阿婆身邊擦肩而過(guò)。那披肩的長(zhǎng)發(fā),頃刻撩起一陣香風(fēng)。她只是自顧自地裊娜地走進(jìn)了這條長(zhǎng)長(zhǎng)的小巷,然后融入小巷的古樸自然中。她那輕盈的腳步,立刻讓沉寂的古巷靈動(dòng)了起來(lái)。

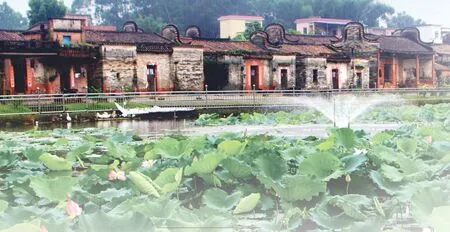

荷塘村居

這里巷弄相通,房屋相對(duì),平時(shí)是一個(gè)和睦相處的大家庭;戰(zhàn)時(shí),則是一個(gè)合抱成團(tuán)、堅(jiān)不可摧的大堡壘。

廣府民居

式谷毛公祠

雨落在小巷里,被風(fēng)一吹轉(zhuǎn)眼就成了飄散的雨絲。望著她那飄然若仙的背影,我想起了那個(gè)詩(shī)人希冀與之相遇的“丁香一樣的結(jié)著愁怨的姑娘”,想起了那條“悠長(zhǎng)、悠長(zhǎng)又寂寥的雨巷”。盡管,丁香姑娘結(jié)滿了愁怨,但相遇便是一種緣分,哪怕是擦肩而過(guò)。正如我今日能與400歲的坑貝古村相遇在細(xì)雨中,且還能在這流轉(zhuǎn)著古老故事的巷弄里得以欣賞到如此詩(shī)情畫意的景象,也是一種天賜的美好緣分。

走出巷口,天空豁然開(kāi)朗。雨,也停了。這嶺南的雨,真是最解風(fēng)情。徑直走過(guò)門樓,眼前居然出現(xiàn)一方面積約有6000平方米的開(kāi)闊水塘。水塘呈半月形拱衛(wèi)在村子的最前方。古人建村,對(duì)風(fēng)水頗講究,加上當(dāng)時(shí)沒(méi)有消防設(shè)施,而且也經(jīng)常遭遇匪盜驚擾,這村前的水塘起著諸多的效用:一是改善風(fēng)水,催旺運(yùn)勢(shì);二是消防滅火,以御火災(zāi);三是阻擋匪盜,以保平安。

寬大的水塘里長(zhǎng)滿了睡蓮,斜依欄桿,悠然自在。此刻清風(fēng)徐來(lái),愜意無(wú)比。那平鋪在水面的蓮葉,脈絡(luò)舒展,婉約安然。晶瑩的雨珠在圓圓的葉面上輕輕滾動(dòng),引得蓮葉下的小魚兒興奮地蹦跳不已,竄來(lái)竄去。三五支蓮花打著朵兒,羞澀地玉立在水面,任憑飛來(lái)飛去的蜻蜓立于尖尖的花朵上,又隨著風(fēng)的搖曳而微微地顫動(dòng)。這滿眼的風(fēng)景,在動(dòng)靜相宜的嬉戲中展現(xiàn)出了一幅絕美的“蓮塘春色圖”,卻又在平淡自然中詮釋著深深的禪意。

回頭再望,那被雨打濕了的坑貝古村落,已然老朽、殘破,但她承載的歷史、留存的文化、刻錄的故事,卻值得我們反復(fù)去傾聽(tīng)、去探尋、去求索。

村口廣場(chǎng)