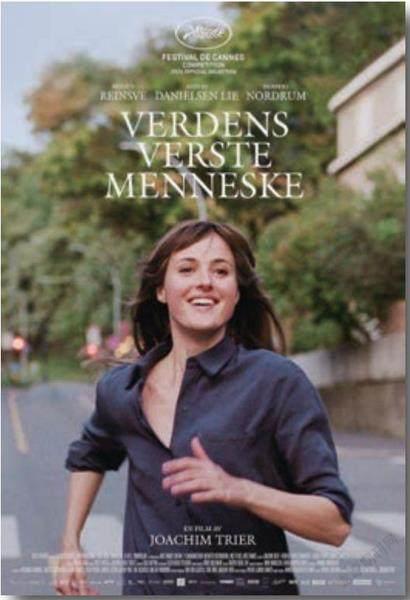

世界上最糟糕的人竟是我自己?

嘿姆嘿姆

一個人可以對自己的生活作出任何選擇,只要她可以承擔后果。

據說電影《世界上最糟糕的人》看得男默女淚,以為必然是部“治愈片”,即使自己是世界上最糟糕的人,也要滿分接納自己的吧?

結果卻不是。

電影中的女孩一出場就是“別人家的孩子”模樣,讀著醫學院,學著拍照片,斷無不良嗜好,哪怕是讀著讀著覺得醫學院不適合自己了,想轉專業,轉的還是和醫學沾邊的心理學系,從治愈人疾,到治愈人心,這一畢業,還不是妥妥的社會精英啊。

結果也不是。

女孩讀著讀著又覺得心理學也不刺激,干脆一拍腦袋,肄業去書店當店員吧。業余時間,參加朋友的派對,和陌生男人吐槽自己的作家男友無趣,玩一玩“男女兩人做到什么程度不算出軌”的踩線游戲。

奇怪,看的時候既不男默女淚,也沒感動治愈,總覺得這個女孩子,信馬由韁地,奔馳到哪里就是哪里,大草原都容不下這匹野馬,可是這匹野馬,怎么就從前途大好的醫學生跑成了書店柜姐呢?然后終于發現,我代入不了這個故事,并不因為自己與這女孩迥然有異,而是因為冒犯,感覺到被這劇情冒犯,似乎這故事千兜百轉的,最后說的竟是我自己,小丑竟是我自己。

我的三分鐘熱度,我的面對選擇時的茫然無計,我的明白的道理很多卻過不好這一生,我的得過且過又好高騖遠……世界上最糟糕的人竟是我自己?

看看評論,有網友說,即便故事發生在女性權益發達的北歐,女人依然被工作和生育挾持著,進退兩難。我的意見倒是正相反,故事里這個女孩,那么獨立自主,那么具有明確的自我意識,那么抗拒工作和生育,恰恰是女性權益發達的北歐才能提供的背景。她的問題反而是選擇越多,越找不到自己的人生坐標。

有的人,找工作,糊里糊涂聽父母的;找對象,糊里糊涂聽父母的;生孩子,糊里糊涂聽父母的;就這樣過了一輩子。還有的人,天賦過人,恃靚行兇,眼高于頂,在工作和家庭之間擁有充分自由橫跳的機會,不想被關系拖累,也能過一輩子。然后兩條路徑殊途同歸,大家都成了一路走下坡路的普通人。當脅迫的外力退去,才看到自己的無能為力,而孤獨和死亡焦慮就守在前方,遙遙招手,誰都躲不過。

《花束般的戀愛》里有句話:做一個普通人,太難了啊!《世界上最糟糕的人》卻在說反話:做一個普通人,太糟糕了啊!

二者折中一下,或者才是現實常情:做普通人沒有那么難,也沒有那么糟糕。每個人的起點不同,有些人抵達終點才有普通人可做,有些人生下來躺平就是普通人。看完這兩部都夠“致郁”的電影,倒是想嘆:感謝普通,讓人沒有條件反復橫跳,索性一條路努努力也走得通;感謝平常,讓人不能一生下來就開啟開掛人生,為了掙每一分鋼镚而全情投入人生這場游戲,才不至于像開了外掛一樣,全無體驗感和成就感。