醫學本科生對兒科醫師職業認同現狀調查

蔣軍,林嵐,鄧婉君,夏歐東

醫學生是兒科醫學后備人才的主力軍,其對兒科醫師職業認同情況對我國兒科醫療事業是否擁有充足穩定的后備力量有著重要的影響。但近年來,我國兒科醫學人才短缺問題嚴峻[1-3],研究數據顯示醫學畢業生從事兒科的意愿偏低[4]。本研究以醫學本科生為調查對象,調查其兒科醫師職業認同的現狀以了解其從事兒科的意愿偏低背后的深層次原因,以期為在當前醫患矛盾緊張、兒科人才短缺的社會背景下加強兒科人才培養提供一定程度的理論與實踐參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料2020 年1—4 月對九所醫學院校共1 500 名大學一年級至五年級的臨床醫學專業學生進行問卷調查。本次調查共發放問卷1 500 份,實際回收問卷1 500 份,除無效問卷及廢卷,有效問卷為1 402份,問卷有效率為93.5%。

1.2 調查方法采用文獻研究與問卷調查法開展本研究。參考馮婉《社區醫生職業認同量表》[5]與華東師范大學張麗莉[6]編制的《醫學生職業認同調查問卷》問卷,自行設計《醫學生兒科醫師職業認同調查》,問卷分兩部分,共43 個問題,第一部分為被調查者基本情況,第二部分設有六個維度34 個項目,每項包含5~7個題目,主要測試醫學生對兒科醫師職業角色的肯定性評價狀態,采用李克特5點記分,要求調查對象在34 項描述中根據與自己的符合情況,從“非常不符合”“比較不符合”“沒有明確意見”“比較符合”“非常符合”中選擇與自己相符的答案計1~5分,分數越高,表明職業認同程度越高

1.3 統計學方法采用Excel對數據進行錄入,運用SPSS 19.0 進行統計學分析,運用描述性統計方法對調查問卷的各項指標進行統計描述,醫學生對兒科醫師的職業認同差異采用t檢驗、獨立樣本t檢驗以及單因素方差分析,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

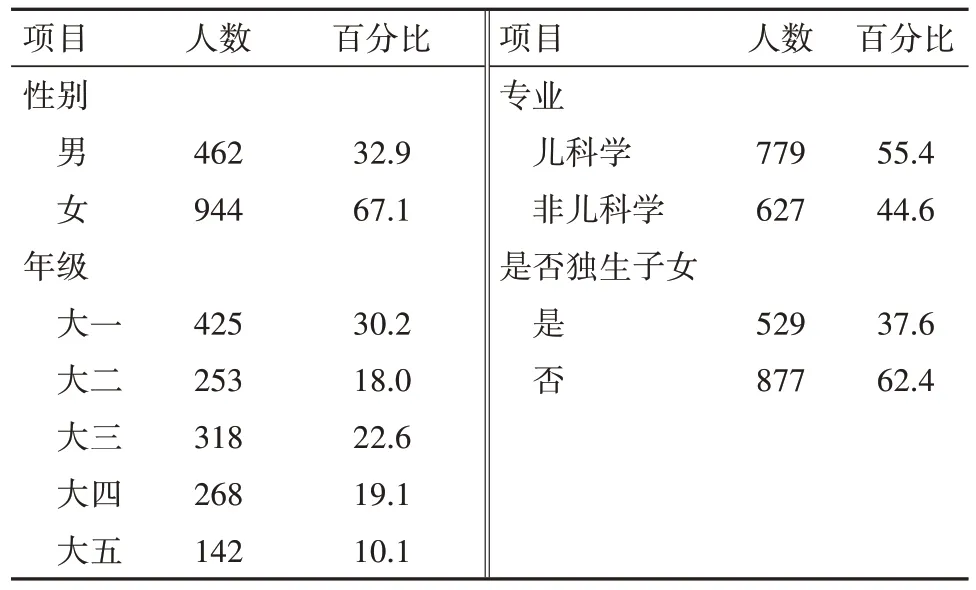

2.1 被調查對象基本情況接受調查的1 046名醫學生中,男女比例為1∶2.04;大一的人數最多(30.2%);兒科學專業學生占比最大(55.4%);大部分被調查者非獨生子女(62.4%),詳見表1。

表1 被調查對象基本情況

2.2 醫學生對兒科醫師職業認同現狀分析醫學生對兒科醫師職業認同總均分為(3.24±0.62)分,職業認知(3.24±0.60)分,職業情感(3.06±0.75)分,職業承諾(3.20±0.97)分,職業行為(3.56±0.91)分,職業期望(3.13±0.82)分,職業價值觀(3.44±0.64)分。以中間值3 為標準,對醫學生兒科醫師職業認同得分進行比較,結果顯示,醫學生兒科醫師職業認同總均分、職業認知、職業情感、職業行為、職業承諾、職業期望和職業價值觀得分均高于中間值,均差異有統計學意義(P<0.05)。

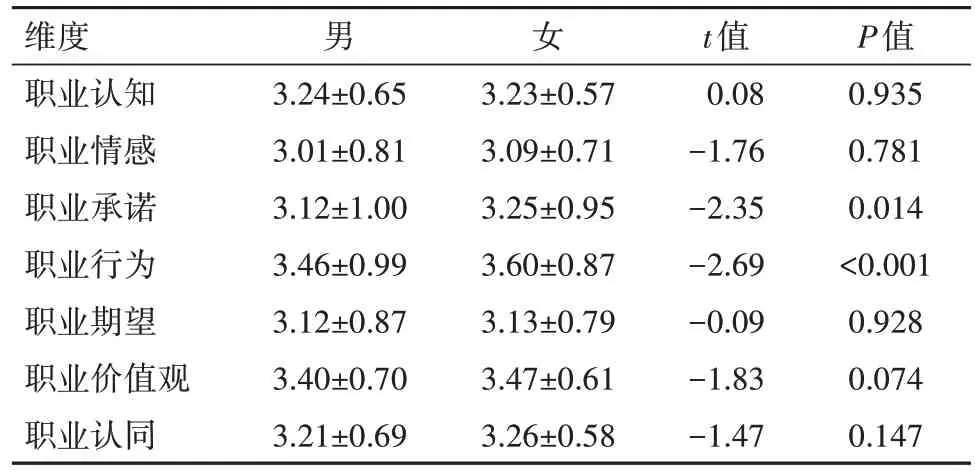

2.3 不同性別醫學生兒科醫師職業認同得分差異不同性別醫學生兒科醫師的職業承諾與職業行為得分差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 不同性別醫學生兒科醫師職業認同得分比較/

表2 不同性別醫學生兒科醫師職業認同得分比較/

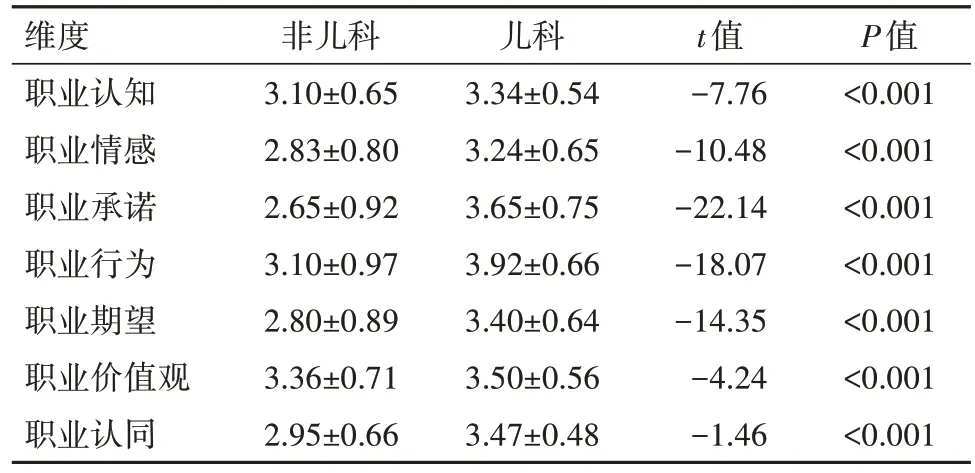

2.4 兒科醫學生與非兒科醫學生兒科醫師職業認同得分差異兒科醫學生的兒科醫師職業認同在職業認同總均分、職業認知、職業情感、職業行為、職業承諾、職業期望、職業價值觀得分較非兒科醫學生得分高(P<0.05)。見表3。

表3 兒科醫學生與非兒科醫學生兒科醫師職業認同得分比較/

表3 兒科醫學生與非兒科醫學生兒科醫師職業認同得分比較/

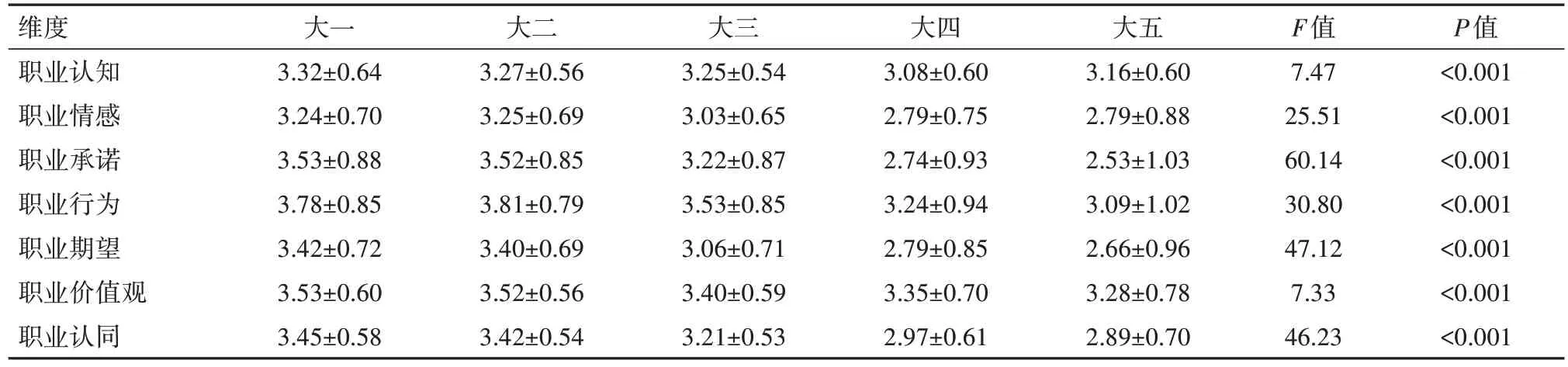

2.5 不同年級醫學生兒科醫師職業認同得分差異不同年級醫學生的兒科醫師職業認同總均分、職業認知、職業情感、職業行為、職業承諾、職業期望和職業價值觀得分均差異有統計學意義(P<0.05)。進一步兩兩比較發現,大四、大五醫學生在職業認知、職業情感、職業行為、職業承諾、職業期望和職業價值觀六個維度間得分低于大一、大二醫學生(P<0.05);大三學生在職業承諾、職業行為、職業期望、職業情感得分高于大四、大五醫學生(P<0.05)。見表4。

表4 不同年級醫學生兒科醫師職業認同得分比較/(分,)

表4 不同年級醫學生兒科醫師職業認同得分比較/(分,)

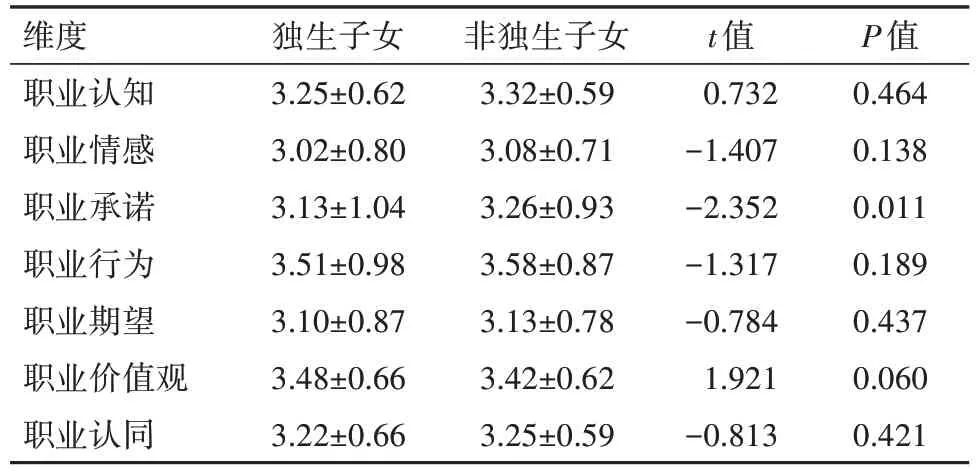

2.6 獨生子女與非獨生子女醫學生兒科醫師職業認同得分差異獨生子女醫學生兒科醫師的職業承諾與非獨生子女醫學生差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 獨生子女與非獨生子女醫學生兒科醫師職業認同得分比較/(分,)

表5 獨生子女與非獨生子女醫學生兒科醫師職業認同得分比較/(分,)

3 討論

3.1 醫學生兒科醫師職業認同水平仍有待提高研究結果發現,醫學生兒科醫師職業認同總均分高于一般值(以中間值3 為標準),低于“比較認同”水平,距離“非常認同”水平還有一段差距,且皆低于以往研究[7-9]的醫學生職業認同的研究結果,側面表明醫學本科生認為兒科工作較其他科室的工作負荷重更重、工作風險更高,導致醫學生對兒科醫師職業認同水平低于醫學生臨床醫師職業認同水平,醫學生兒科醫師職業認同水平有待進一步提高。

在兒科醫師職業認同各維度得分中,職業行為得分最高,醫學本科生對兒科醫師這一職業在日常生活中投注較為多的注意力以及行動,對今后從事兒科醫療工作有較實際的行動力,但得分低于張麗娜、馬曉玲[7]研究得分結果。職業情感維度得分最低,與張麗娜、馬曉玲[7]、王雄偉[10]研究結果保持一致。醫學生的學習任務重、壓力大,加之醫患矛盾突出、兒科薪資待遇差且并不能體現勞務付出及技術價值,相較于成人醫療而言兒童的診療更為困難且存在更大的糾紛隱患[11];加之現階段,兒科醫生難以充分實現人生價值,兒科醫務工作的風險較高等諸多問題,部分醫學生認為醫務職業并不是自己滿意、喜歡的職業,職業情感得分較低。職業期望得分次之于職業情感,與以往研究[7]中醫學生在職業期望認同維度上分值最高這一結果相反。可能在于社會各界包括新聞、媒體報道在內對兒科醫生的負面評價較多,在一定程度上潛移默化使得臨床醫學本科生對兒科這一職業持有較為負面消極的認知態度以及期望,從而影響職業認同。

3.2 兒科醫學生的兒科醫師職業認同得分較非兒科醫學生得分高結果顯示,兒科醫學生在兒科醫師職業認同總均分及職業認知、職業情感、職業行為、職業承諾、職業期望、職業價值觀得分較非兒科醫學生得分高,兒科醫學生兒科醫師職業認同情況較好。分析原因:一方面,國家近年來不斷加大對兒科醫學的關注和培養力度,在政策扶持與財政補貼上予以一定的傾斜,兒科醫學生對其發展態勢持有較為積極樂觀的態度,兒科醫師職業認同亦較其他醫學專業學生高;另一方面,在兒科恢復招生的背景下,兒科醫學生在通過本專業課程學習、師長接觸、臨床實踐等途徑對所學專業有更深入了解后產生情感上的接受和認可,并伴隨有積極的認同感;相較于兒科醫學生,非兒科專業臨床醫學生對兒科醫師職業認同度并不夠高,原因在于其與兒科臨床實際少有接觸,專業認識的片面性和局限性成了影響其職業認同的重要因素。

3.3 高年級醫學本科生的兒科醫師職業認同情況不容樂觀不同年級學生職業認同感呈現逐漸下降趨勢,大一新生職業認同度最高,大四、大五醫學生在職業認知、職業情感、職業行為、職業承諾、職業期望和職業價值觀六個維度的得分皆低于大一、大二醫學生,與前人對醫學生職業認同研究結果保持一致[9]。分析原因:一方面,大一大二醫學生更多還處于理論學習階段,相信憑借自身努力能夠勝任兒科醫師這一職業,實現自我價值;大四大五的醫學生,隨著專業學習的深入,接觸臨床機會增多,而兒科醫患糾紛影響了許多喜愛兒科專業的臨床醫學生從事兒科醫師的意愿[12],從而影響高年級醫學生兒科醫師的職業認同。

3.4 不同特征醫學本科生的兒科醫師職業認同維度得分情況存在差異女生在兒科醫師職業認同中的職業承諾、職業行為以及職業價值觀得分高于男生得分。可能是女生成績一般高于男性這一特性,讓女生總體上的自信心較男生高的同時,擇業時男生的性別優勢促使女生需要以更為有效積極的職業行為去實現自我的職業承諾;另外,社會對男性的職業期望往往高于女性,女性對職業的選擇多出于自己的興趣和愛好,而男性則需要兼顧興趣、家庭、社會等多方因素,男性的職業選擇更易受到外界因素的影響[8]。另外獨生子女在對兒科醫師職業認同中的職業承諾得分高于非獨生子女醫學生,與前人研究結果相似[9]。這可能是家庭環境以及教養方式的影響導致醫學本科生在個體性格的形成、職業的認知、情感投入與認同上存在差異,獨生子女對于兒科醫師這一職業抱有更高的目標。

3.5 建議

3.5.1 社會層面:加強宣傳,增強社會認可度,緩解醫患關系 兒科醫生待遇低、工作壓力大以及醫患糾紛多是導致臨床醫學生從事兒科醫師職業意愿低的主要原因[4,10]。社會需要致力改善兒科醫師執業環境,鼓勵新聞媒體報道針對兒科醫師工作情況從積極方面進行宣傳,讓社會群眾以及醫學生對兒科醫師有一個全面、立體地了解。衛生管理部門需加大對兒科的投入,制定相關的規章制度或者條例,保障兒科醫生的從業安全,提高兒科醫生的社會地位;醫療機構層面可從改善兒科醫生的薪酬待遇、建立符合兒科醫師需求的激勵機制,降低醫學生從業顧慮,提高醫學本科生從事兒科的安全感與信心,增強醫學生兒科醫師職業認同。

3.5.2 醫學院校層面:推進課程思政,加強職業認同教育 隱性課程對學生職業認同形成影響重大[13],高校可采取積極有效措施,開展職業認同教育,潛移默化幫助學生以積極的態度迎接兒科醫學事業道路上的困難和挑戰;加強臨床醫學生課程思政的建設[14],在傳授臨床專業知識的同時加強醫學本科生德育方面的培養[15],通過分析兒科就業形勢,提供兒科相關就業信息,加強職業觀教育融入專業課程,幫助臨床醫學本科生了解兒科醫生職業,充分發揮課程思政對臨床醫學本科生思想價值引領和價值塑造作用;根據不同年級制訂有針對性的職業規劃教育[8],改善醫學生對兒科醫師這一職業的刻板印象及偏見,注重培養不同年級醫學生對兒科專業的興趣;針對兒科專業本科生,專業甚至學校可實行導師制[16],在生活、學習以及專業社會實踐方面給予學生更多有針對性的指導,讓學生更加深入了解兒科醫師生活[17],進一步提高醫學本科生兒科醫師職業認同度,減少兒科后備人才的流失。

3.5.3 醫學生個人層面:發揮自我主觀能動性,學習相關技能與知識,增強了解 一方面,臨床醫學生在本科學習生涯中,發揮自我主觀能動性,積極關注國家發展需求和出臺的各項醫療改革政策制度[18-19],了解發展前景與明確自身職業發展規劃的同時主動加強學習兒科專業相關理論知識的學習,參加相關培訓與講座的同時,培養良好的人文綜合素質,學習與病兒家長溝通的方法及技巧,努力提高自己的臨床技能基本功,努力向復合型醫學人才發展。最后,深入兒科臨床第一線,積極參加兒科科室見習與實習,在實踐中累積經驗并提升自我,提高對兒科的認識與興趣。