確定、準確、正確、確切:高考作文立意要求的發展歷程

溫南江

摘要 本文以2008年到2021年的全國高考卷作文題為研究對象,著眼于作文立意要求的發展變化。研究發現,立意要求經歷了確定、準確、正確、確切四個階段。如今的作文立意要求綜合化,既有確定性、準確性的要求,還有思想性的要求,并且在注重思想性的同時不忘確定性和準確性。

關鍵詞 立意 確定 準確 正確 確切

本世紀已經歷了兩次課程改革,2008年開始出現新課程高考卷,我們以此為出發點,關注了歷年高考作文題中的立意要求。發現立意要求是在不斷發展變化的,越來越細、越來越深,但變化有其本身的規律。下文就這種發展變化規律做一些闡述,以期為廣大師生提供一點參考。

一、第一階段(2008年):立意要確定

2008年的全國卷,包括大綱卷兩套,課標卷一套,作文題的要求都是一樣的:“要求選擇一個角度構思作文,自主確定立意,確定文體,確定標題;不要脫離材料內容及含意的范圍作文,不要套作,不得抄襲。”里面都有“選擇一個角度構思作文”的提示,這說明作文題目所給出的材料,可以從很多個角度來立意,也暗示、鼓勵考生從各種不同的角度來構思。同時,也要求考生作文時就一個角度來構思作文就行了,所謂“選擇一個角度”。其中也包含著要求考生立意角度要單一和明確,不能游移不定、含糊不清。

2008年課標卷作文題的材料如下。

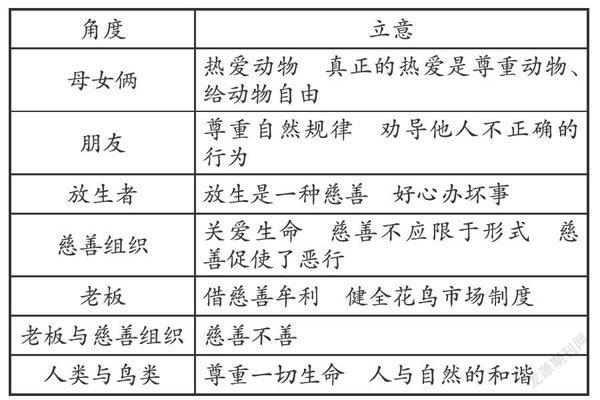

小蘭和媽媽都喜歡聽小鳥唱歌,看小鳥飛翔。母女倆第一次養鳥,母親忙,女兒貪玩,沒幾天小鳥就餓死了。第二次養鳥,母女相約要好好對待小鳥,這次養了一個月,小鳥長得很好。但是朋友說,你們殘忍地剝奪了小鳥自由歌唱、自由飛翔的權利,母女倆依依不舍地把小鳥放飛了。第三次親密接觸小鳥,是因為收到一封參加放生活動的邀請函。信函說,放生活動又環保又慈善。母女倆買了兩對小鳥,興高采烈地去參加放生活動。爬上山頭,看見參加放生的有好幾百人。一聲禮炮響起,千鳥齊飛,有人笑臉燦爛,有人虔誠合十。母女下山后,聽見花鳥市場的老板興奮地說,自從有了放生活動,鳥兒的需求量大增,要每天起早摸黑捉鳥才能供得上。 這則材料可以從母女倆、朋友、放生者、慈善組織、老板、老板與慈善組織、人類與鳥類等多個角度來立意。

從符合作文題目的要求來說,以其中任何一個角度來構思作文、確定立意都是可以的。但仔細分析這些角度,并不完全等值,有一些角度比另外一些角度更好,因為每一則材料都有其主要觀點和次要觀點的區別。考生應該抓主要觀點和中心意思。

以材料的語意聚焦點來看,作者側重于材料后半部分,講商人抓住一切機會牟取利益。事實上,這則材料可以從兩方面來看,從材料內容的多少來看,主要講母女倆熱愛動物;從材料表達的思想來看,主要講放生者促使了商人的牟利行為。

其他的立意,都不能與前面兩種立意相提并論,不具有和這兩種立意同等的價值。“朋友”這個角度,只能算是“枝”而不是“干”,只能算是“云”而不是“月”。“朋友”的出現,是為了突出母女倆對小鳥的喜愛。“放生是一種慈善…‘關愛生命”這些立意,也不是主要觀點。作者是想通過描寫放生人數之多、活動之盛大來為后面花鳥市場老板的話作鋪墊,突顯花鳥市場老板的黑心牟利。“老板與慈善組織”這一角度,“慈善不善”的立意,只是一種合理的揣測,文章并沒有直接或暗示出慈善組織與花鳥市場老板的勾結行徑,解讀得有點過度了。“人類與鳥類”則是對這一則材料在思想方面的拔高。

鑒于考生作文時不能抓住主要方面來立意的現象,在后來的作文題里,從立意要求方面做了些補救性的變革。

二、第二階段(2009-2010年):立意要準確

從2009年到2010年,全國卷(包括大綱卷,寧夏、海南卷和遼寧卷)的作文題要求,做了一些看似不起眼的小變動,把“選擇一個角度”改為“選準角度”。這一要求的改變,實則預示著命題者已經明確地看到了一部分考生,在寫作時,其立意角度過偏、過小的問題,而這些立意角度并不是材料主要表達的觀點。

如2010年遼寧卷,其材料如下。

3歲的托尼把手伸進瓶子,滿滿地抓了一大把糖果,他想抽出手時,瓶口太小,出不來。他一顆糖都不想放棄,手又抽不出來,“哇”的一聲哭了。

農場主規定每個雇工除了工錢之外,還可以自選一筐水果帶走。20歲的托尼看中一個裝得最滿的大筐,費了半天勁也沒搬動。他喘了喘氣,重選了一小筐,高高興興地走出了果園。

老板宣布,誰能追回一筆30萬英鎊的貨款,就把其中的10萬獎給他。員工紛紛出馬,卻都無功而返。58歲的托尼也申請試試,兩天后就將追回的20萬貨款交給了老板。原來他告訴對方只需交21萬就算結清,對方終于還款,他也得到了1萬英鎊的獎金。

從多角度立意來看,這個材料的切入點頗多:從3歲托尼這個角度,可有“不懂放棄”“人性貪婪”等立意;從20歲托尼的角度,可有“現實的無奈…‘有舍才會有得”等立意;從58歲托尼的角度,可有“換一個角度看問題”“懂得變通”“退而求其次”等立意;從托尼的整個人生來看,有“學會變通”“人生的智慧”等立意。

如果僅僅要求“選擇一個角度構思作文”,最極端的,可以從“人性貪婪”這個角度來寫一篇文章。但是,任何一個有基本閱讀能力的人,都可以讀出這則材料的用意并非想表現“人性的貪婪”。所以,要求考生“選準角度”就有了一定的必要性。而這則材料的角度要“準”,就必須結合三個階段的托尼來立意:或者看到這三個階段的共通點,或者看到這三個階段的發展變化。

這些立意才可稱得上“選準”了角度:從托尼人生的共通點來看,以“面對現實,有舍才有得”為立意點;從托尼人生的發展變化來看,以“學會放棄”“人生智慧”為立意點。

三、第三階段(2011-2018年):立意要正確

從2011年到2018年,全國卷作文題中的要求從以前的“選準角度”改為了“選好角度”。這一變化提示著考生,作文不僅要角度準確,體現材料表達的中心觀點、主要思想,而且要突顯正確的價值觀,傳播社會正能量。

2015年課標I卷的作文材料如下。

因父親總是在高速路上開車時接電話,家人屢勸不改,女大學生小陳迫于無奈,更出于生命安全的考慮,通過微博私信向警方舉報了自己的父親;警方查實后,依法對老陳進行了教育和處罰,并將這起舉報發在官方微博上。此事贏得眾多網友點贊,也引發一些質疑,經媒體報道后,激起了更大范圍、更多角度的討論。

這則材料可以從正面來看,老陳違反交通規則,置家庭成員的生命安全于不顧,高速路上接聽電話,家人屢勸不改,無奈之下女兒舉報父親,完全是為了家人著想,為了人身安全,此舉值得大家學習;警方為引起廣大人民群眾高度重視,鼓勵有錯必糾的舉報行為,把此事發于官方微博,有鼓勵小陳做法和引起社會警醒的作用,也是值得肯定的。

但又可以從反面來看,女兒舉報父親,讓父親曝了光又受了懲處,這是不孝,應該受到指責;警方把女兒舉報父親的事件發到官方微博,有不尊重個人隱私的嫌疑,讓這對父女今后如何相處?

不論從正面還是反面立意都是準確的,但題中明確了“選好角度,確定立意,完成寫作任務”的要求。因此,考生就要從正面來立意,才可稱得上選“好”了角度,也只有這樣才起到傳播社會正能量、弘揚社會主義核心價值觀的“立德樹人”作用。

四、第四階段(2019-2021年):立意要確切

立意要“確切”,意思是說要準確恰當,具體來說,就是既要求確定、準確,又要求正確,是整合了三個階段后的立意要求。

到了2019年后,作文題的立意要求中再次出現了2010年及其以前曾出現過的“自選角度”“選準角度”等概念,如2019年課標I卷,要求考生“自擬標題,自選角度,確定立意”,2019年課標Ⅱ卷,要求考生“結合材料,自選角度,確定立意”;2020年新高考I卷、2021年新高考I卷、2021年課標甲卷、202 1年課標乙卷四套試卷,都要求考生“選準角度,確定立意,明確文體,自擬標題”。

2019年課標Ⅱ卷的作文材料如下。

1919年,民族危亡之際,中國青年學生掀起了一場徹底反帝反封建的偉大愛國革命運動。1949年,中國人從此站立起來了!新中國青年投身于祖國建設的新征程。1979年,“科學的春天”生機勃勃,莘莘學子胸懷報國之志,匯入改革開放的時代洪流。2019年,青春中國凱歌前行,新時代青年奮勇接棒,宣誓“強國有我”。2049年,中華民族實現偉大復興,中國青年接續奮斗……

請從下列任務中任選一個,以青年學生當事人的身份完成寫作。

(1) 1919年5月4日,在學生集會上的演講稿。

(2)1949年10月1日,參加開國大典慶祝游行后寫給家人的信。

(3)1979年9月15日,參加新生開學典禮后寫給同學的信。

(4) 2019年4月30日,收看“紀念五四運動100周年大會”后的觀后感。

(5) 2049年9月30日,寫給某位“百年中國功勛人物”的國慶節慰問信。

這則作文材料所列的五個任務,“集會上的演講稿”“參加游行后寫給家人的信…‘開學典禮后寫給同學的信”“收看紀念五四運動大會后的觀后感”“寫給功勛人物的慰問信”,在價值觀上都是“好”的、正確的,也就沒有必要再要求考生去考慮立一個“好的意”了。從另一方面來看,這里的五個任務不可能讓考生都寫,所以提出了“自選角度,確定立意”的要求。

“結合材料,自選角度,確定立意”的要求,明確告訴考生須根據個人需求,來“點”自己喜歡的“菜”。這里的五道“菜”是不一樣的。背景不同:有參加反帝反封建愛國運動,有參加開國大典慶祝游行,有改革開放之初的新生開學典禮,新時代觀看五四運動紀念大會,有未來給功勛人物寫慰問信。任務不同:有當前任務,有過去任務,有未來任務。文體不同:有演講,有觀后感,有寫信;寫信又有對象的不同,有寫給家人的,有寫給同學的,有寫給功勛人物的。作文題目也給考生提供了適當的選擇空間,以便考生據個人情況構思寫作,寫出各自滿意的作文。這樣一來,既滿足了考試選拔之需,也滿足了培養人才之需。

近年的高考作文題,除了要求“自選”任務外,還要求考生“精選”任務、選準任務,如2021年新高考I卷的作文題。

1917年4月,毛澤東在《新青年》發表《體育之研究》一文,其中論及“體育之效”時指出:人的身體會天天變化。目不明可以明,耳不聰可以聰。生而強者如果濫用其強,即使是至強者,最終也許會轉為至弱;而弱者如果勤自鍛煉,增益其所不能,久之也會變而為強。因此,“生而強者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之誘我以至于強,未可知也”。

以上論述具有啟示意義。請結合材料寫一篇文章,體現你的感悟與思考。

這則材料的啟示意義很多。從材料本身看,有“身體無時不在變化”“濫用其強,反轉為弱”“勤加鍛煉,由弱變強”“強弱不必喜悲”等立意;從引申出的啟示意義來看,有“唯一的不變是變”“禍兮福所倚,福兮禍所伏…‘天將降大任于斯也,必先苦其心志”“弱是變強的契機”等立意。不管考生結合材料如何立意,都不大可能出現價值觀的偏離,因此也就沒有多大必要在要求中強調“選好”角度,確定立意了。

從立意要求的發展趨勢來看2008年至2021年的高考作文題。從要求角度確定,立意明確又清楚;到要求角度準確,要能抓住材料的中心意思;再到要求角度正確,著重于立意的價值導向,弘揚社會主義核心價值觀;現在已經發展到要求考生能進行綜合性立意,角度既確定,又精準,還有思想性。總體來看,遵循著從單一到綜合、從內容到思想、從正到反再到合的客觀發展規律。

[作者通聯:重慶市榮昌中學校]