好玩的水果車

北京市豐臺區蒲黃榆第一幼兒園 王 寧

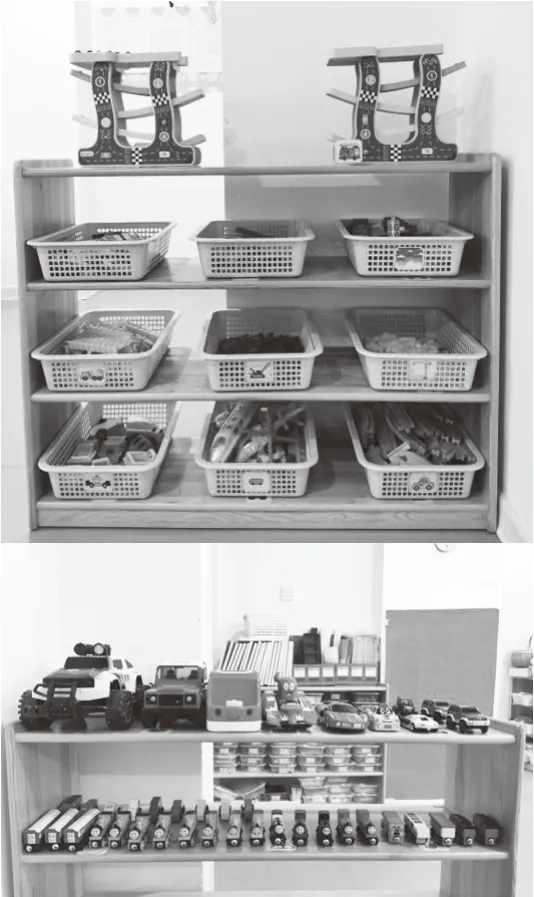

汽車是小班幼兒最喜歡的玩具之一,因此我專門創建了小車區,投放了汽車拼裝玩具、軌道玩具、關于車的書籍等材料。孩子們也從家中收集了各種大小不同、種類不同的車,在小車區玩各種有意思的游戲。

潼潼來到小車區后選擇了用小車運載“水果”的游戲,引發了“在水果車上壘高并平穩運送”的一系列探索,并通過不斷嘗試、調整尋找出了“壘得高、壘得穩”的辦法。

圖1.“小車區”

※ 活動實錄

故事一:小車還能運“水果”?

潼潼來到了小車區,隨手拿起一輛小車在桌面上快速滑動,興奮地喊道:“我最快,我最快。”旁邊玩車的幼兒看著潼潼的樣子也跟著學起來。只見他們一起拿著手里的車在桌面迅速地滑動著,并爭先恐后地說:“我最快,我最快。”他們就這樣你追我趕、你爭我搶,樂此不疲地玩著(見圖2)。過了一會兒,潼潼開始四處張望(見圖3)。這時她發現旁邊有一個小朋友在玩“串水果”的玩具,于是走過去抓了一把水果回到了自己的座位上。她拿起一個水果放到了車頭小滑坡的位置上,結果水果從車頭滑了下去;她再次拿起水果放在車頭上,水果又一次掉下去;第三次,潼潼改變了放置水果的位置,放在了車頂上,水果穩穩地停住了。潼潼高興地一邊推著小車前進,一邊說:“水果車送鴨梨嘍!”由此她再次發起了新的游戲內容:水果車(見圖4)。

圖2.潼潼在小車區游戲

圖3.潼潼開始四處張望

圖4.潼潼自發玩“水果車”的游戲

故事分析

潼潼兩次隨機發起游戲,表明她具有主動探究的能力,并且具有出較強的創造力。用水果車運水果時,她通過三次調整,最終找到了放穩水果的位置,可以看出潼潼能關注事物的特點變化,可以通過多次嘗試解決問題。在孩子的游戲中,“暫不參與”的等待成了我最主要的支持策略,這個“不參與”其實是在時間上等待他們通過漫長的忙、亂,甚至是無序的過程來解決問題,給予他們充分的時間和空間,讓他們自主發現、創造。

故事二:一次運很多“水果”

玩了一會后,潼潼在車頂上先放了一個葡萄,又放了一個鴨梨,放好后推著小車前進,嘴里還高興地喊著:“水果車來嘍!”送完兩個水果后,她站了起來,和旁邊的寧寧說說笑笑,同時一手按著桌子一手飛快地向上壘高水果,但每次壘高五六個水果的時候,水果就會全部倒下。看著倒塌的水果,潼潼顯得更興奮了(見圖5)。正在潼潼享受著水果嘩啦嘩啦倒塌的樂趣時,源源突然大聲地叫道:“老師,你看我運的水果多多呀!”潼潼聽聞也朝著源源的方向看過去(見圖6)。

圖5.水果倒塌后,潼潼很興奮

圖6.潼潼開始關注同伴的水果車

潼潼看到源源的小車后,一手扶著自己的小車,一手拿起水果往自己的水果車上壘。壘好了7個水果后,她滿意地推動小車向前走,可剛沒走幾下,水果嘩啦一下就倒了。潼潼看著倒下的水果,撅起了小嘴巴(見圖7),低著頭傷心地說:“老師,我的水果又倒了。”

圖7.潼潼再次嘗試失敗后,情緒失落

就在我思索如何回應潼潼時,源源得意地說:“我的不倒,我的不歪。”潼潼看了看源源的水果車,若有所思的樣子,然后開始繼續壘高她的水果。這次她一邊壘一邊左右挪動水果的位置,試圖擺得更正。經過努力,潼潼終于壘好了13層水果,并成功地運到終點,接著她開始再次壘高新的水果車,并不斷向著更高、更穩去挑戰。

故事分析

通過潼潼壘高的動作,我們可以看出她能較好地抓握比較小的物品,并且具有壘高的能力。從游戲進程來看,潼潼先嘗試壘高,又和旁邊的小朋友說說笑笑,最后看了別人壘高后再次挑戰,可以看出潼潼的游戲目的性不強,但是壘高相對來說還是比較專注的。在受到源源啟發后,潼潼又嘗試壘得更高,可以看出她的動作協調,能基本控制壘高動作的力度和方向。

下一步游戲拓展及方向

1.幼兒嘗試運載更小材料,鍛煉手眼協調能力、精細動作、壘高、壘穩(見圖8)。

圖8.運載更小材料

2.幼兒探索一輛車可以運載更多水果的方法,發展探索能力。

3.教師創設游戲情境“給小兔子送水果”,變換不同的線路圖,提升幼兒識圖能力及手眼協調能力(見圖9)。

圖9.不同路線

4.教師創設給月亮姐姐送水果的游戲情境,鍛煉幼兒壘高、壘穩的能力。

發現與思考

1.尊重:兒童自發生成的游戲比教師預設的活動更具有游戲精神

在兒童游戲之前,教師往往會預設游戲目標,對于游戲的走向和發展有一條預設的線路,但是當兒童作用于一個材料、一個玩具時都可能會發生超出預期的“化學反應”。因此,當兒童的游戲沒有按照預期發展時,教師不可輕易干預和盲目打斷,而應在一旁耐心觀察,并在觀察的基礎上做出思考和判斷。自發性游戲沒有老師的介入,依然精彩,我們要尊重且相信兒童的力量。

2.等待:等待兒童,也是在等待無限的可能

在兒童游戲時,教師總是急于介入、指導,這一行為會在干擾兒童的思考。其實,“此時無聲勝有聲”式的暫不介入、暫不參與也是一種策略。暫不參與的等待可以讓教師發現兒童的真實需要、真實能力、真實想法,只有看到真實,教師才能給予幼兒真正的支持。

3.材料:調整材料,引發兒童持續探究

在兒童的游戲中,材料的特性在很大程度上會影響幼兒的游戲。案例中,教師在幼兒玩“水果車”后投放了情境游戲卡“給小兔送水果”,既尊重了幼兒的游戲意愿,又通過情境性的游戲內容支持了幼兒更深一步的探索和發展。因此,當幼兒對班中某一玩具不感興趣時、遇到困難放棄游戲時,教師都可以通過調整材料,引發兒童更加持續地探究和學習。

通過本次對潼潼的游戲觀察,我看到了兒童的力量,在那些看似隨意、結構松散,甚至有些無序的游戲中,其實蘊含著兒童許多的發展契機。兒童游戲中,“多等一會兒”以及把握兒童游戲中材料“變”與“不變”的智慧都是兒童游戲中的重要因素,教師只有時常發現、時常反思,才能真正地支持兒童的成長。