校車座椅后面碰撞動態試驗方法研究

婁 磊,劉洪彬,郭慶祥

(中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司,天津 300300)

前言

校車是學生專用的公共交通工具,其安全性能直接關系到學生這個特殊群體的生命安全。2011年,由于校車的交通事故頻發,校車標準引起了社會的極大關注,對其與安全相關的標準進行了大規模的修訂,安全要求相應提高。GB 24406—2012《專用校車學生座椅系統及其車輛固定件的強度》標準的發布與實施,有效地提高了校車及其座椅的安全性能,降低了事故中乘員的傷害程度和死亡人數。

目前該標準已實施多年,隨著車輛安全保護技術的發展,其標準技術指標和試驗方法落后的問題逐漸突顯。因此,2020年底國標委對該標準的修訂計劃正式立項,將非等效采用聯合國歐洲經濟委員會標準UNRegulation No.80。

1 相關標準現狀

1.1 美國標準

美國校車相關的標準包括FMVSS 220學童客車傾翻的防護、FMVSS 221學童客車的車身聯結強度、FMVSS222學童客車乘員座椅和碰撞保護等一系列標準。

對于校車座椅,FMVSS 222考慮了在前碰撞和后碰撞事故過程中座椅系統(座椅及其與車輛的固定件)對乘員的約束保護作用,以及在交通事故中,座墊可能因與座椅骨架的連接不夠牢固而脫開導致乘員傷亡。對座椅及其與車身的固定件僅采用靜態評估方式。

此外,美國還制定了《美國校車運輸要求與程序》,規定校車座椅應符合FMVSS222的要求,對于學齡前兒童座椅,僅須滿足FMVSS225《兒童約束系統固定點》。

1.2 歐洲標準

歐洲沒有專門針對校車座椅的標準,只有與之相近的客車座椅標準UNR80《就座椅及其與車輛固定件的強度方面批準大型客車座椅和車輛的統一規定》,它考慮了在客車發生前碰撞事故中,對乘員的約束保護作用。規定了客車座椅及其固定點的靜態、動態試驗方法和要求,根據廠家要求可以選用靜態和動態試驗方法的一種來進行產品相關性能的評估。由于靜態試驗不能有效評估實際交通事故中座椅強度性能,且已發生符合靜態試驗及要求的產品在碰撞事故中失效的案例,故目前歐標已計劃取消靜態試驗方法。

1.3 我國標準

我國與校車座椅標準比較接近的是標準GB 13057—2014《客車座椅及其車輛固定件的強度》,該標準修改采用了UN R80標準,僅考慮了正面碰撞中對乘員的約束保護作用。有研究表明,靜態試驗工況與實際交通事故情況并不相符,不能有效檢驗產品性能,可能出現靜態試驗符合要求但動態試驗超標的情況,因此取消了靜態試驗,僅保留動態試驗,這也是目前安全類標準的發展趨勢。相近的新標準GB 15083—2019《汽車座椅、座椅固定裝置及頭枕強度要求和試驗方法》同樣取消了座椅強度的靜態試驗方法。

我國的校車座椅標準GB 24406—2012《專用校車學生座椅系統及其車輛固定件的強度》參考了歐盟標準UN R80和美國標準FMVSS 222的內容。其中抗前傾性能代表了正面碰撞中的乘員保護性能,方法和要求參考了UN R80,并結合校車特殊的用戶群體,使用P系列兒童假人和混III第5百分位假人進行動態試驗考核;抗后傾性能代表了后面碰撞保護能力,采用了美標FMVSS 222中的靜態試驗方法和要求。

2 抗后傾靜態試驗方法

現行國標中,校車座椅的后向安全性能采用靜態的試驗方法進行測試,如圖1所示。使用一特定形狀的壓頭,在座椅G點上方343 mm處,水平向后推壓座椅靠背。在5~30 s的加載時間內使座椅變形吸收的能量達到座椅座位數乘以316 J,然后保持在此位置5~10 s,最后在5~30 s時間內卸載。

圖1 抗后傾靜態試驗照片

在試驗過程中,座椅應滿足以下要求:壓頭的推力不應超過9 786 N;壓頭的位移不應超過254 mm;變形后座椅的任何部位與其他座椅的距離不應小于102 mm;座椅不應完全脫離其連接件。

3 動態試驗方法研究

3.1 基礎波形

在汽車碰撞安全領域中,常用臺車動態試驗模擬汽車碰撞過程。其工作原理是:實際車輛碰撞中,車輛結構變形吸能,車輛乘員艙承受加速沖擊,該沖擊傳遞到車內部件和乘員;而臺車試驗中,直接通過試驗設備推動臺車產生加速度,加速度通過臺車傳遞至其上安裝的部件和假人。因此加速度波形是臺車碰撞試驗中最關鍵的輸入條件。

現行標準中抗后傾試驗方法考核的是追尾事故乘員向后的運動過程中座椅的強度和吸能特性。轉化為動態試驗,應考慮被追尾車輛的實際加速度量級。對于小型乘用車,對應追尾事故的碰撞試驗方法,通常采用的加速度波形峰值為5g~12g,速度變化量為16~24 km/h,這是基于事故數據統計、車輛后端強度特性、乘員傷害數據等多方面因素提取的試驗參數。對于客車、校車等大中型車輛,目前沒有對應追尾事故的標準和試驗方法。這類車輛自身質量較大,雖然被小型車輛追尾時,車身加速度很低不會造成傷害,但是被重型車輛追尾時依然會產生較大的加速度沖擊。有研究表明,某款客車被17 t的載貨車追尾時,車輛質心位置的加速度可達10g~20g,速度變化量也在20 km/h左右。

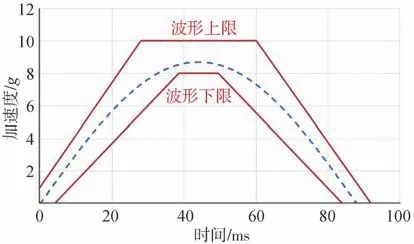

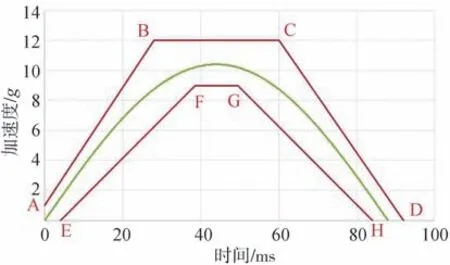

基于以上調研情況,選取美標FMVSS202a和全球技術法規GTR No.7 phase1中規定的加速度波形作為研究基礎波形,如圖2所示。其加速度峰值為8g~10g,速度變化量為16~18 km/h。

圖2 基礎加速度波形

3.2 仿真分析

與靜態試驗相比,動態試驗更接近真實的碰撞事故,其作用過程約為100 ms,遠比靜態試驗的加載過程短,瞬間的碰撞能量輸入,實際上對于產品提出了更為嚴格的要求。同時考慮到標準的更新,不宜有過大的難度提升,因此采取了能量等效原則,讓新的動態試驗中座椅吸收的總能量與靜態試驗相仿。

本研究使用了某校車企業成熟的CAE模型,該模型已通過對標并應用于產品開發,因此是準確、可靠的。

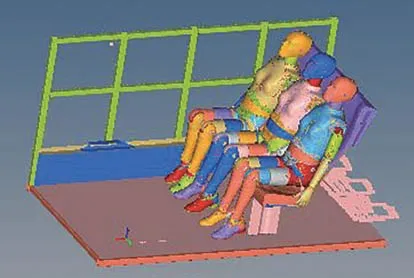

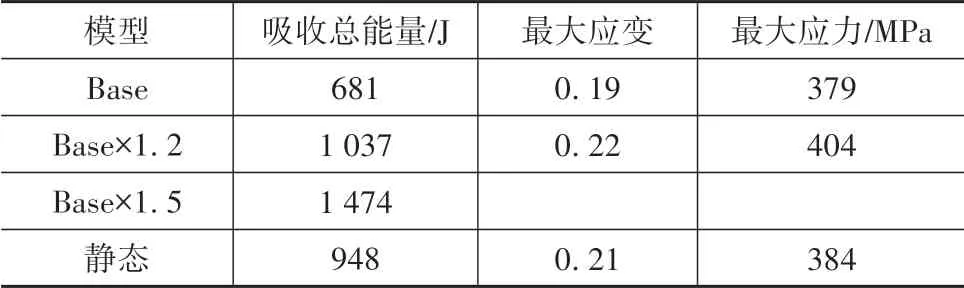

將3個5百分位假人定位在座椅上,如圖3所示,并按照上述基礎波形進行仿真分析。結果顯示,在這個碰撞過程中,座椅吸收的總能量為681 J。相比于靜態試驗每個座位316 J即3個座位吸收總能量為948 J而言,有些偏低。為此,將基礎波形沿縱軸進行放大,分別乘以1.2倍和乘以1.5倍,保持時間軸不變,仿真結果見表1。Base×1.2的工況,座椅吸收的總內能為1 037 J,座椅骨架的最大應變為0.22,最大應力為404 MPa。可見,其碰撞強度略高于且很接近現行的靜態方法。

圖3 仿真模型

表1 仿真結果對比

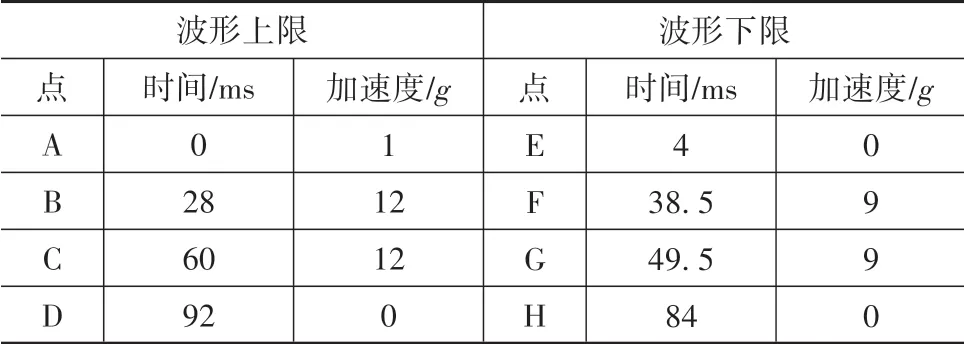

因此,將Base×1.2的波形確定為校車座椅后撞動態試驗中的加速度波形輸入,具體參數見圖4和表2,波形的速度變化量在20~21 km/h范圍內。

圖4 試驗加速度波形

表2 波形參數

4 強度與傷害要求

抗后傾靜態試驗要求主要包含座椅強度要求和吸能要求兩方面。其中座椅靠背的位移不應超過254 mm,座椅及其連接件不應完全脫離,這兩點是強度要求。另外兩點,即靠背所受的力不應超過9 786 N,變形后座椅與其他座椅原始位置的最小距離不應小于102 mm,是吸能要求。

轉變為動態試驗后,應繼續從這兩方面對座椅進行考核。

4.1 座椅強度要求

對應座椅靠背的位移不應超過254 mm這條要求,將其轉化為座椅后撞試驗中通常使用的靠背角度變化量來評估。以初始的座椅靠背角25°為起點,在343 mm高度位置向后位移為254 mm時,經過簡單的三角函數計算可得,此時靠背角變化量為25.4°。因此將本條要求等效轉變為座椅靠背的最大后傾角度不應超過25°。

對于座椅及其連接件不應在試驗中完全脫離這條要求,在動態試驗中繼續保留。

4.2 假人傷害要求

對于座椅吸能要求,在動態試驗中直接采用假人傷害來評估。

在后撞工況的碰撞強度下,人體主要的受傷部位通常是頭頸部,因此采用頭部HIC指標和頸部N指標作為假人傷害的判據。

在碰撞安全試驗中,頭部傷害指標HIC,主要是用HIC和HIC兩種,從應用范圍區分,HIC是就氣囊對頭部保護性能的評價,因此更多用于駕駛員和副駕駛位置的試驗,對于后排沒有前方安全氣囊的位置則多使用HIC進行評價。校車的使用狀況與汽車后排位置相同,前方沒有安全氣囊,頭部會與前方座椅發生碰撞接觸。因此選用HIC作為頭部傷害判據。其限值采用與校車座椅標準中正面碰撞相同的限值500。

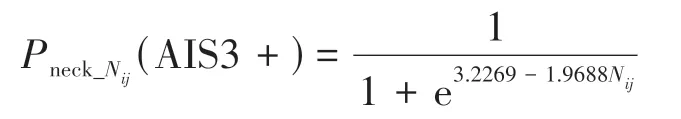

N是一個綜合性的頸部傷害指標,它是結合頸部張力和頸部轉矩的綜合評判指標,現已經開始廣泛應用。國際上很多研究結果和標準中,都使用1.0作為N傷害指標的限值。

對于5百分位成年假人,頸部受傷概率與N指標有如下函數關系:

當N=1.0時,可算得頸部受到AIS3級以上傷害的概率為22%,這與UNR80標準中胸部傷害限值對應的受傷概率一致。也就是說,頸部傷害的嚴重性低于頭部,與胸部相當,這是符合正常規律的。因此本文中在校車標準中使用1.0作為頸部傷害N的限值。

5 結論

在GB 24406—2012標準修訂中,計劃將抗后傾靜態試驗升級為后撞動態試驗。通過文獻研究和仿真分析,提出了后撞臺車試驗中輸入的加速度波形的詳細參數和速度變化范圍。

同時為后撞動態試驗配套了相應的試驗要求。

在本文的研究過程中采用個體為研究對象,所以提出的試驗方法和試驗要求是否對所有的校車座椅具有普適性,是否適應現階段的產品技術現狀,均有待驗證。以后將繼續開展大量的驗證試驗,論證并完善試驗方法和要求,使標準修訂更為科學合理。