地下水滲流情況下富水滑坡治理設計

■翁麗花

(莆田市公路事業發展中心涵江分中心, 莆田 351100)

地下水是造成滑坡的重要因素,多數滑坡的發生與發展過程都與地下水活動密切相關。 關于地下水對滑坡的影響方式主要有兩個方面:一是對滑動帶的潤滑和軟化造成滑動帶的抗剪強度減小,下滑力增大; 二是地下水對滑體的動水壓力和靜水壓力。 國內外對于富水滑坡的治理和計算方法進行了大量的研究,并且成功地治理了許多富水滑坡[1-3]。然而,在工程實踐中,通常采用滑坡某一時期所處的狀態反算出滑動帶的指標進行滑坡治理設計,而沒有考慮地下水的滲流影響。 因此,本文依托某省道富水滑坡案例, 采用反算的方法得出滑動帶的強度指標, 而后采用預應力錨索框架結合平孔排水的方式對滑坡進行綜合治理,并通過GeoStudio 軟件進一步計算了在地下水滲流情況下的滑坡穩定性。

1 工程概況

1.1 原設計概況

原設計邊坡開挖共2 階,1 階坡腳設路塹擋墻,采用漿砌片石滿鋪護坡, 后因強降雨引起邊坡變形,進而卸載刷方至3 階,第3 階滿鋪漿砌片石護坡。 滑坡現狀如圖1 所示。

圖1 滑坡全景圖

1.2 地形地貌及工程地質

滑坡區為剝蝕丘陵地貌區, 天然坡度約25°~30°區,局部為35°,坡體由東北傾向西南。 原地表植被較發育,坡面除了部分蘆葦茂盛,還有龍眼、芭蕉樹,邊坡小里程至中部地形內凹,大里程坡體位于地形山脊處,后部為水稻田(現改為旱田)、地瓜田地及居民住宅。 邊坡鄰近構筑物環境復雜,坡下線路右側建有四層磚混結構及龍東大橋,三級坡面筑有2 根電桿, 邊坡左后方距離邊坡開口線20 m 位置坐落1 處電塔(35 kV,梧白線)。 因坡體處于山坳匯水處,坡面水系特別發育,多處見匯水點,擋墻墻身泄水孔多處見出水,段落中部擋墻墻頂上部坡面徑流經由墻身流至墻腳排水溝。 據工程地質調繪及鉆孔揭露, 場地地層從上至下依次為, 人工填土(Q4me)、殘坡積土(Qdl-el),下伏基巖為凝灰熔巖(J3n)及其風化層。

2 滑坡的形成過程和原因

2.1 滑坡的形成過程

在2017 年7 月30 日9 號“納沙”和2017 年8 月1 日10 號“海棠”雙臺風以及強降雨作用下,邊坡出現病害,坡面滑塌,后緣下錯裂縫貫通。 該段邊坡長約260 m,病害較為明顯的段落約有100 m,坡高約25 m。 因坡面滑體已經堆積至擋墻墻頂,部分巖土體已溜至下方路面,電塔及坡面電桿存在倒塌風險,邊坡病害嚴重威脅坡下房屋安全及省道運營安全,對邊坡進行應急搶險刷方卸載處理,移除坡面電桿。 2019 年3 月,經現場踏勘發現邊坡后緣圈椅狀下錯裂縫明顯,最高處下錯裂縫近4 m,邊坡坡面沖刷嚴重,后緣下錯裂縫已延伸至原電塔塔基平臺。 滑坡平面如圖2 所示。

圖2 滑坡裂縫分布

2.2 滑坡的形成原因

2.2.1 地質條件的影響

滑坡區巖石風化層和殘坡積層較厚且呈散體狀,在降雨入滲的條件下極易軟化,飽水后的力學強度指標大幅度降低。 其中,上覆的殘坡積層和風化層具有一定的滲透性,而下部的中風化層滲透性較小,降雨入滲后的地下水在土巖交界面形成富水層,形成相對軟弱層,導致滑動帶的產生。

2.2.2 工程活動的影響

由于省道施工開挖形成的3~7 m 陡坎,削弱自然坡體的前緣支撐, 在連續降雨等不利工況下,路塹邊坡首先產生變形和破壞,使得坡體前緣的抗剪能力急劇下降,進而改變了整個山體原有的應力平衡狀態。

2.2.3 水的影響

滑坡區位于地表水、地下水易匯集的山坳地,地下水多沿土巖交界面徑流, 連日暴雨使本已豐富的地下水更加充盈,土巖交界面的徑流量驟增,增大了滑坡體的下滑力。另外,滑坡體上的多級裂縫為地表水的滲入提供了通道,滑動帶中含水量大增,最終達到飽和狀態,在土巖交界面的靜水和動水作用下,上部殘坡積層和風化層沿著土巖交界面滑動。

3 滑動面的辨識及滑動面強度指標反算

3.1 滑動面的辨識

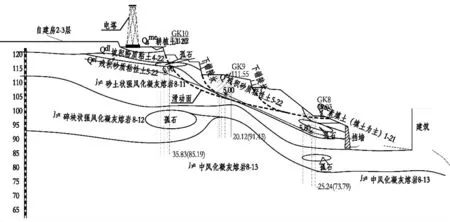

對于滑坡的治理首要任務是確定滑動面的位置,根據滑坡后緣裂縫和前緣變形情況,以滑坡后緣裂縫和前緣剪出口為控制點,結合地層結構中巖芯出水發生部位確定滑面的位置(圖3)。 該滑坡存在多級裂縫和豐富的地下水,根據滑坡后緣的裂縫位置,此次滑坡為多級多次的牽引式富水滑坡。

圖3 推測滑動面

3.2 滑動面強度指標反算

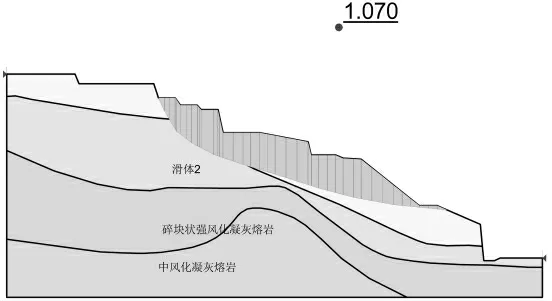

由于受到滑坡體滑動的影響,滑動帶土體已經成松散狀,滑動帶的土體取樣困難。 另外,滑動帶經過長時間和多次的剪切, 其現有應力狀態復雜,難以通過常規的室內土工試驗測定強度參數,因此對于滑動帶的強度指標通常根據滑坡某一時期所處的狀態反算其滑動帶的強度指標。 考慮目前坡體處于蠕滑階段的基本穩定狀態,據此對剖面進行潛在滑動面抗剪強度參數反分析計算, 安全系數Fs取1.05~1.10[5],反算的滑動帶強度指標如下所示:當前狀態穩定度F=1.070;滑動面指標γ=18.5 kN/m3、C=13 kPa、φ=13°,參數反算結果如圖4 所示。

圖4 參數反算結果

4 滑坡綜合處治措施及效果分析

4.1 滑坡綜合處治措施

該滑坡周邊環境復雜,前緣影響區范圍內存在省道,后緣影響區范圍內存在高壓電塔,并且地下水豐富,因此對于該滑坡的治理采用治水與防護加固并用的綜合治理措施。 該省道等級為二級,滑坡影響區有高壓電塔, 滑坡防治安全等級提高一級,該滑坡防治安全等級判定為Ⅰ級,因此該滑坡防治工程設計穩定安全系數在正常工況下取1.20~1.30,非正常工況下取1.10~1.20。

4.1.1 防護加固措施

防護加固措施如下:(1)該滑坡前緣坡面基本平整, 為了盡量減小治理工程對滑坡體的擾動,在滑坡體前緣采用預應力錨索框架加固,錨索鉆孔孔徑φ150 mm,6 束鋼絞線錨索。 (2)為了保護已有高壓電塔,鐵塔外側設置2 排鋼管樁,正方形布置,樁間距0.5 m,樁頂鋼筋混凝土冠梁連接,冠梁尺寸寬1.0 m,高0.4 m,保證鋼管樁進入碎塊狀凝灰熔巖不小于3 m,采用M30 水泥砂漿進行注漿。 加固斷面如圖5 所示。

圖5 加固斷面圖

4.1.2 截排水措施

截排水措施如下:(1)第一階擋墻墻身及第二階設置排水平孔,長25 m,間距5 m。 (2)根據坡體裂縫分布情況,設置2 道環狀截水溝,中部設置4 道橫縱向主溝連接,形成樹枝狀截水系統。 (3)滑體表面裂縫已成為地下水下滲的重要通道,采用黏土對已有裂縫進行封閉。

4.2 滑坡綜合處治效果分析

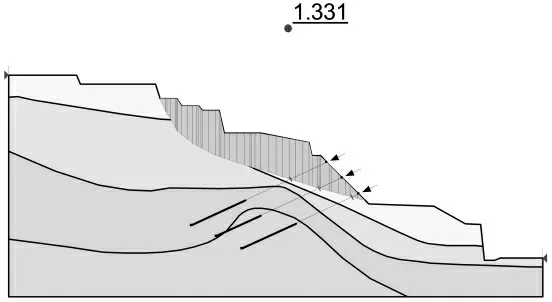

4.2.1 正常工況處置效果分析

邊坡采用預應力錨索框架加固后,滑體的安全穩定性系數為1.331(圖6),滿足規范要求。

圖6 正常工況計算結果

4.2.2 基于地下水滲流的處置效果分析

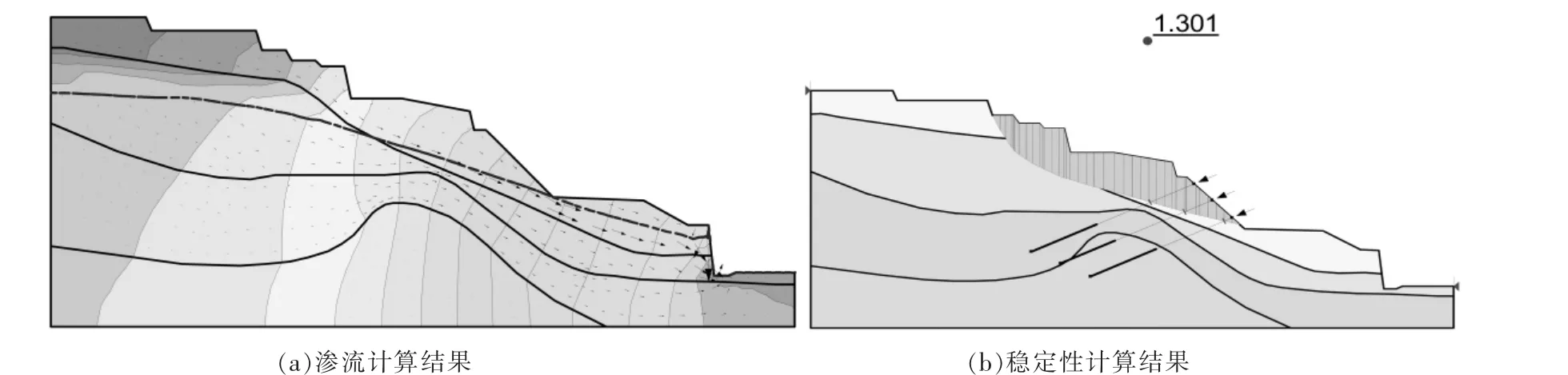

該滑坡為富水滑坡,為了驗證地下水滲流對滑坡處置效果的影響,采用GeoStudio 軟件的SEEP/W模塊和SLOPE/W 模塊。 運用SEEP/W 模塊模擬出不同降雨持時條件下非飽和土體中地下水的瞬態分布情況,得到瞬態孔隙水壓力分布情況。 再利用SLOPE/W 分析瞬態孔隙水壓力分布下的邊坡穩定性,從而得到滑坡在地表水下滲條件下的邊坡穩定性狀態。

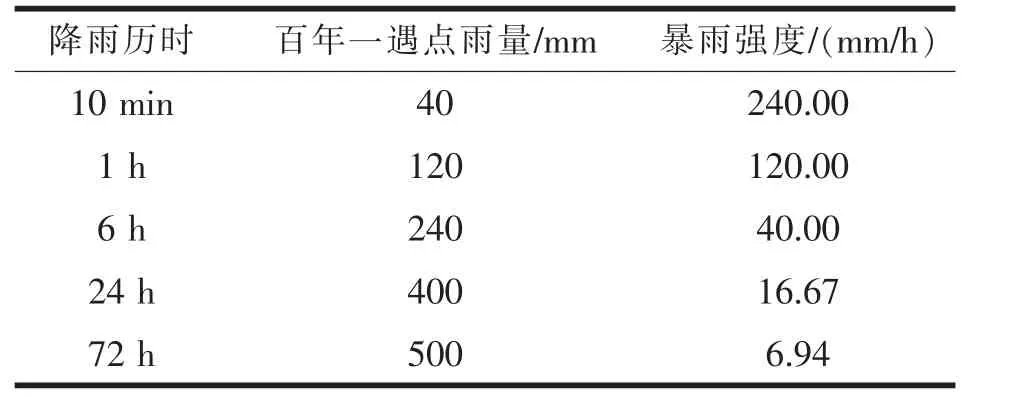

滑坡所在地暴雨量值(表1)通過水利部水文局、南京水利科學研究院2005 年編制的《中國暴雨統計參數圖集》收集整理[9]。 5 種歷時能較好表述滑坡區暴雨時程分布的基本特點,10 min 代表小尺度天氣系統產生的特短歷時特小面積暴雨,而72 h 則基本上可以反映較大尺度天氣系統形成的一次降水過程。 計算結果如圖7~11 所示,在降雨情況下,該滑坡的穩定安全系數均大于1.10,滿足規范要求。

圖7 降雨歷時10 min 地下水滲流對滑坡的安全穩定性系數影響情況

表1 滑坡區域百年一遇雨量值

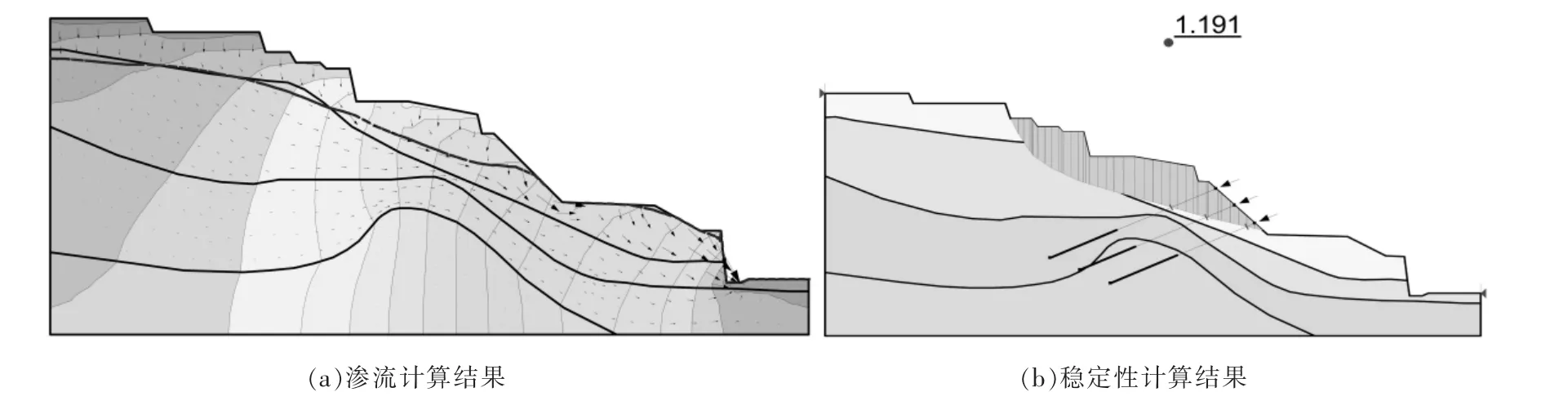

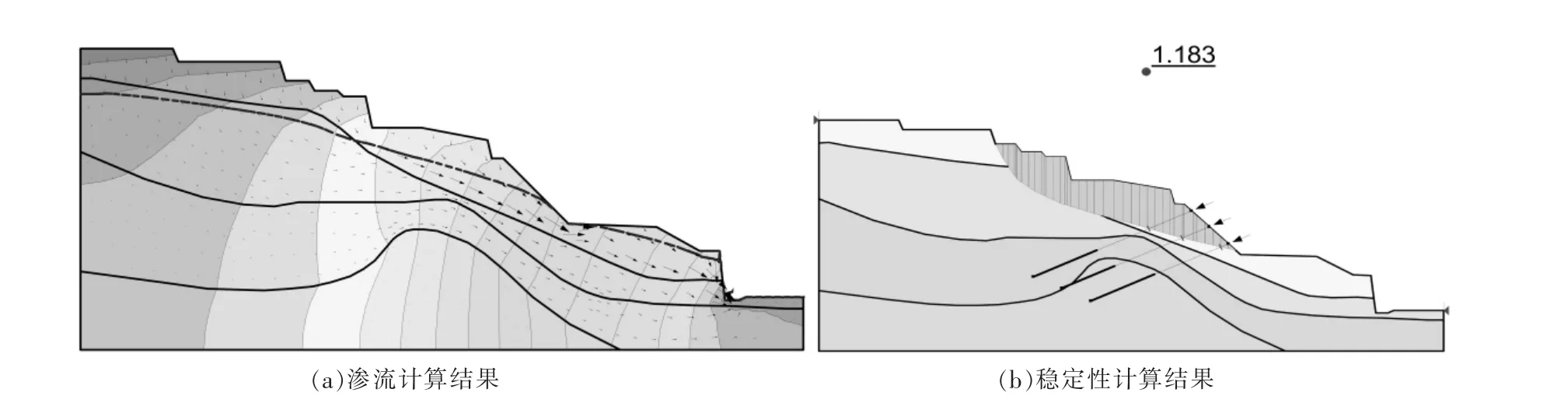

從滲流計算結果可得,地下水滲流對滑坡的安全穩定性系數影響較大,1 h~6 h 的降雨條件下安全穩定性系數隨著降雨時長的增長而降低,而24 h~72 h 的降雨條件下安全穩定性系數隨著降雨時長的增長而增大。 在降雨歷時較短時,由于短歷時下的暴雨強度較大,隨著降雨時長的增加,地下水來不及排出,安全穩定性系數隨著降雨時長的增長而降低。 在降雨歷時較長時,由于長歷時下的暴雨強度較小,隨著降雨時長的增加,地下水逐漸排出,安全穩定性系數隨著降雨時長的增長而增大。

圖8 降雨歷時1 h 地下水滲流對滑坡的安全穩定性系數影響情況

圖9 降雨歷時6 h 地下水滲流對滑坡的安全穩定性系數影響情況

圖10 降雨歷時24 h 地下水滲流對滑坡的安全穩定性系數影響情況

圖11 降雨歷時72 h 地下水滲流對滑坡的安全穩定性系數影響情況

5 結論

本文以對某省道富水滑坡的治理為背景,采用基于滲流的方法計算了不同降雨歷時對滑坡穩定性的影響,得到如下結論:(1)對于滲透性上大下小的地層, 降雨入滲的雨水易在土巖交界面匯集,在動水和靜水的作用下,上部土層沿著土巖交界面滑動。 (2)對于地下水豐富的富水滑坡,應采用治水與防護加固并用的綜合治理措施。 (3)在短歷時降雨時,由于暴雨強度較大,隨著降雨時長的增加,地下水來不及排出,安全穩定性系數隨著降雨時長的增長而降低。 在長歷時降雨時,由于暴雨強度較小,地下水逐漸排出,安全穩定性系數隨著降雨時長的增長而增大。