面向個人健康信息管理的量化自我持續參與動機研究

徐孝婷,朱慶華,楊夢晴,趙宇翔

(1.南京郵電大學社會與人口學院,南京 210023;2.南京大學信息管理學院,南京 210023;3.南京師范大學新聞與傳播學院,南京 210097;4.南京理工大學經濟管理學院,南京 210094)

1 引 言

隨著移動互聯網、智能移動技術以及微型傳感器的發展,量化自我(quantified self,QS)開始興起,通過可穿戴設備、移動健康應用等記錄和追蹤個人生理、物理、行為以及環境等數據,在一定程度上可以輔助用戶提升洞察力和增強自我認識,幫助用戶維持健康行為、改變不健康行為,吸引了越來越多的用戶參與其中[1]。目前,使用較多的量化自我工具有Nike+系列、Fitbit、Apple Watch、Keep、咕咚等,可以實時對睡眠、飲食、運動等個人健康數據進行追蹤和反饋,極大地激發和促進了個人健康管理的實施。

量化自我打破了傳統環境下“以醫生為中心”的健康管理模式,開始向數據驅動的“以用戶為中心”的模式轉變,通過對個人健康信息進行管理,進而促進個人健康管理,目前在健康監測、慢病管理以及疾病預防等領域得到了極大的認可[2-3]。在美國,約1/3的智能手機用戶使用健身和健康類APP追蹤、監測個人身體活動,其中,Fitbit擁有330萬用戶,Nike+擁有80萬用戶[4]。在中國,艾瑞咨詢《2016年中國全民運動健身行業報告》顯示,我國運動健身類APP用戶規模、使用時長、使用頻率均在穩步增長[5],如Keep用戶的月活躍數量已經達到3500萬[6]。然而,相關統計結果發現,近1/3的用戶在半年內開始停止使用相關可穿戴設備和移動健康應用平臺等[7]。盡管量化自我相關服務推出了一系列激勵用戶參與的政策和福利,如積分、勛章、社交、榜單等來吸引參與者,但仍然面臨用戶流失的困境[8]。在“健康中國”戰略發展背景下,促進個人主動持續性執行健康管理是其行動目標之一,同時,穩定性的用戶也是量化自我服務平臺發展的重要生機。因此,如何更好地激勵用戶持續參與、確保用戶健康行為改變的維持成為學界和社會共同關注的話題[9-10]。在此情境下,充分了解量化自我用戶持續參與動機是促進用戶維持健康行為的必要前提,對相關個人健康信息服務的實踐發展也具有深遠的現實意義。

因此,本研究將聚焦于識別面向個人健康信息管理的量化自我持續參與動機,并嘗試開展實證研究。在結合量化自我相關理論和文獻推演的基礎上,以期為量化自我持續參與動機的研究提供豐富視角。同時,在實踐發展中,相關研究結果可以幫助指導量化自我平臺的功能優化、服務提升,以及相關設備的市場推廣、營銷等,從而促進更多用戶持續參與到個人健康管理活動中,使量化自我活動演化為群體參與的社會化活動,以此提升全民健康。

2 研究回顧

2.1 相關研究

“量化自我”(quantified self)由《連線》雜志主編凱文·凱利和技術專欄作家加里·沃爾夫于2007年在舊金山提出,指的是“用戶和工具制造商通過自我追蹤來分享對自我認識的興趣的一種協作”[11-12]。維基百科[13]認為量化自我實踐與生活日志實踐相重疊,并具有將技術和數據采集融入日常生活的趨勢,通常以改善身體、心理和情緒表現為目標。Lupton[1,14]認為量化自我是用戶主動監測、記錄有關生活相關特征數據的實踐。Almalki等[15]將量化自我過程視為一種記錄生活的方式,通過運用量化工具進行數據收集和管理,并根據數據結果進行反思來調整健康狀況和行為。此外,Rooksby等[16]還將量化自我的定義延伸到社群角度,認為量化自我是指集體進行數據追蹤、共享、協調來改善提升群體健康的社會化、群體化活動。李東進等[17]認為量化自我是在個人或群體層面追蹤自我生理、物理、行為或環境方面的數據信息,旨在提升自我感知、自我意識或自我績效等的過程。通過對量化自我概念的梳理后,可以發現量化自我主要應用在健康領域,與個人日常身體活動的追蹤和監測有關,目的在于改善個人或群體健康狀況。

在健康領域中,參與量化自我可以實時獲取可視化、直觀化的個人健康數據,能夠幫助用戶實現個人健康信息管理(personal health information man‐agement,PHIM),目前是有效應對亞健康、慢性病的手段之一[18]。PHIM通過獲取、組織、使用、分享個人健康信息來完成個人健康目標的實踐活動,對個人健康管理具有重要作用[19]。參與量化自我是個人健康信息管理的一種方式,在已有研究中,學者從不同視角探索了個體參與量化自我進行個人健康信息管理的采納、使用等行為動機。陳雪萍等[20]基于動機理論,通過訪談和問卷調研,發現用戶使用咪咕APP的主要動機是線上互動、自我呈現、拓展線下熟人社交。Asimakopoulos等[21]發現,使用健康追蹤類設備的主要動機是數據、游戲化和內容。Chuah等[22]利用技術接受模型,發現感知有用性和可見性是智能手表采納的重要影響因素。

此外,信息科學、人機交互以及健康信息學等領域的學者對量化自我持續參與動機的研究更為關注,相關研究試圖從本質上理解兩大議題。第一,從設計學角度,挖掘相關動機對系統、技術的改進和優化具有重要意義[23-24];第二,從行為學角度,量化自我應用和平臺能夠更好地理解哪些因素能夠吸引和激勵用戶,并以此促進量化自我的持續保持和依從[25-26]。已有研究發現,用戶受到自身、他人、社群以及公共環境的不同影響時具有不同的動機[1]。基于不同研究情景,學者對相關動機要素的選擇和確定具有差異性。其中,對量化自我持續參與動機的研究已經具有豐碩成果,Guo[8]認為,量化自我是自我追蹤、自我反思和自我認知的長期過程,持續參與需要耗費一定的時間和精力,各種不確定因素都將導致用戶中途放棄。首先,參與量化自我需要依附工具來實施,于是對量化自我工具(如可穿戴設備、追蹤類APP)的持續使用研究受到較多關注。例如,王仲杰[27]發現,自我效能感、轉換成本、感知有用性、創新性和主觀參照是影響可穿戴設備用戶持續使用意愿的主要動機;朱一梅[28]通過實證研究論證了感知有用性、信息質量、系統質量、健康素養顯著正向影響健康APP持續使用意愿。其次,用戶作為量化自我的主體,從用戶認知和情感的角度探索持續動機同樣重要。Roth‐man等[29]認為,量化自我用戶具備明確的目標和充分的興趣是持續性參與的前提。Stragier等[30]從自我決定理論視角分析用戶持續使用追蹤類在線健康社區的動機,發現對新手用戶來說,自我調節動機是持續使用OFC的主要驅動機素,而對于經驗豐富的用戶來說,社交和享受動機更能驅動持續使用。Cho[31]基于技術接受模型,研究發現用戶對技術的感知有用和感知易用動機是持續使用健康類應用的核心要素。最后,伴隨量化自我線上社區的發展以及線下社群活動的影響,量化自我具有社群性特性。Lupton[1]認為量化自我屬于新型個人數據管理方式,用戶往往受到他人影響開始參與。Choe等[26]認為社會交往可以為量化自我參與者獲取社群歸屬感,進而產生持續行為動機。因此,社會環境因素對量化自我持續參與的影響同樣不容忽視。

基于上述對國內外文獻的綜述可以發現,已有研究更重視對來自工具、用戶等維度影響的挖掘,缺乏對社會維度的實證探索,尤其是多維度相互作用的影響。李東進等[9]提出,結合社群視角對量化自我的研究更具普適性。因此,在對持續參與動機進行研究時,不可忽視社會因素的影響,相關研究應綜合考慮用戶、工具、社會等維度因素的多元相互關系。因此,本文將重點圍繞“工具-社會-用戶”三個維度探索量化自我持續參與動機。

2.2 理論基礎

刺激-機體-反應理論(stimuli-organism-response,S-O-R)于1974年由Mehrabian等[32]提出,該理論基于環境心理學視角,認為環境刺激作為一種外部影響,引發接受者產生一系列心理活動,繼而做出有關行為反應的過程。其中,刺激(S)作為外部環境因素,是影響用戶心理活動的驅動力;機體(O)主要是外部環境引發的認知或情緒的變化,反映個體心理活動狀態;反應(R)是個體做出的內在或外在的行為反應,內在反應表現為個體態度、意愿等,外在反應變現為個體做出趨近或規避的行為[33]。目前,刺激-機體-反應理論(S-O-R)主要被運用在消費者行為領域,包含各類線上以及線下的營銷環境[34-35],該理論為理解外部環境刺激、個體認知或情感狀態以及行為反應之間的關系提供了一個系統、合理的理論框架。

與此同時,S-O-R研究范式也被信息科學和信息系統學者應用在圖書情報研究領域,主要用于探索用戶參與行為、持續使用行為、信息行為、轉移行為等。龔艷萍等[36]將抖音短視頻的娛樂和社交屬性作為S,用戶心理參與作為O,用戶參與行為作為R,探索短視頻應用的特性對用戶參與行為的影響。Song等[37]基于S-O-R理論視角探索有關公共衛生事件的中國消費者信息規避行為,其中來自CO‐VID-19的威脅以及信息過載刺激消費者產生焦慮、悲傷、認知失調,繼而影響信息規避意愿。Zhu等[38]探索用戶網絡電影信息共享行為,認為網絡電影逼真性影響用戶體驗進而影響信息共享意愿。徐孝娟[39]在探索社交網絡用戶流失行為時引入了S-OR,其中感知社會臨場感作為外部環境刺激影響用戶滿意度、感知有用性和感知社會資本,進而影響流失意愿。賈明霞等[40]結合S-O-R和MOA理論,將動機(M)-機會(O)-能力(R)有關因素作為外部刺激,通過作用于用戶私欲、感知有用和易用性,進而影響虛擬學術社區用戶知識共享和交流意愿。Cho等[41]基于S-O-R理論,將智能手表的智能性和時尚性因素作為外部刺激,來影響用戶滿意度和樂趣,進而影響用戶對智能手表的依從。綜上,S-O-R理論作為一種基礎理論框架,可以很好地指導和解釋外部環境刺激對個體心理活動的影響,進而作用于用戶反應,在眾多學科領域具有一定的借鑒意義。

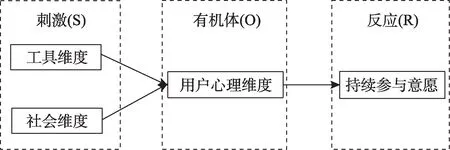

基于此,本研究認為S-O-R研究范式可以作為探索量化自我持續參與動機研究的理論基礎。在文獻綜述的基礎上,以綜合視角“工具-社會-用戶”三個維度探索量化自我持續參與動機,具體如圖1所示。其中,工具維度作為用戶量化自我開展的技術支持,其功能、操作等特性影響用戶對技術的感知;社會維度作為用戶量化自我的環境因素,社會壓力、社交等因素影響用戶對社會環境的感知;用戶維度的動機主要是用戶內在的感知。相關模型包含用戶持續參與的外因和內因,又兼具對持續參與意愿系統化的解釋。與此同時,根據S-O-R理論,工具和社會維度動機共同作為外部刺激因素,引發用戶心理活動,進而影響行為反應。

圖1 量化自我持續參與動機理論模型

3 研究假設和實證模型

3.1 研究假設

3.1.1 工具維度

工具維度主要考查功能性、內容、操作以及激勵機制對用戶持續參與動機的影響。量化自我工具可以追蹤用戶的生理、行為以及環境等數據,并提供結果反饋,在一定程度上可以監管用戶的健康狀態,為用戶提供信息支持。此外,量化自我工具還設計易用操作和激勵機制吸引用戶的參與。基于此,工具維度主要從自我監管、信息搜尋、易用性和外部獎勵四個方面探討對量化自我持續參與意愿的影響。

(1)工具功能性角度。自我監管(self-regulato‐ry)是指通過自我監控、自我規劃和自我目標設定來調節自身行為的過程[42]。大多量化自我工具都以促進用戶自我監管為中心,以Keep為例,用戶可以密切監控自己的運動數據以及運動進展,進而調整運動狀態。已有研究發現,借助技術手段對用戶血壓、血糖、體重、身體健康等指標進行監控,可以干預健康結果[43]。此外,有關在線健康追蹤社區習慣性使用的研究中還發現,自我監管功能驅動用戶有用性感知,進而預測習慣性使用[30]。Lee等[44]發現,移動健康應用的自我監管功能對用戶長期持續使用具有積極影響。Jung等[45]發現,基于目標導向的運動鍛煉行為可以促進自我監管,進而提升運動鍛煉的效果,有利于激發對個人健康的有用性感知。鄧勝利等[18]認為,自我跟蹤應用實現了個人健康信息的管理和監管,有利于實現健康管理,具有一定的意義和價值。因此,量化自我工具的自我監管功能在一定程度上實現了個人健康信息的管理,幫助用戶監管個人健康狀態,有利于促進用戶對量化自我健康結果的有用性感知。基于此,本研究提出如下假設:

H1:量化自我工具自我監管功能積極影響用戶感知有用性。

(2)工具內容角度。信息搜尋(information seek‐ing)是互聯網用戶的一個重要動機[46],也是用戶參與量化自我的基本動機。已有研究認為,量化自我的本質就是用戶通過獲取數據來進行自我探索、自我反思的過程[1]。量化自我工具可以追蹤用戶生理、行為以及環境數據,并以此給予用戶反饋、建議等,在一定程度上為用戶提供信息支持[2]。Nuss等[47]發現,移動健康應用可以為用戶提供有關健康行為(如頻率、強度、時間)以及健康結果(如繼續保持、需要加強)的信息,從而促進身體活動,改善生活質量。吳江等[48]發現,健康類可穿戴式設備可以實時記錄用戶健康數據(如睡眠、心率、血壓),可以有效監測用戶自身健康狀況。基于此,本研究提出如下假設:

H2:量化自我工具信息搜尋內容積極影響用戶感知有用性。

(3)工具操作角度。易用性(ease of use)主要衡量用戶在使用相關技術、系統、平臺時操作的難易程度。Medhi等[49]認為,健康應用程序的設計應該簡單易讀、導航界面清晰,具有便捷的可訪問性,尤其應避免復雜的搜索和難以掌握的操作。Russell等[50]認為,健康APP的推廣需要重視易用性,這是產品是否能夠被接受和有效使用的前提。此外,在TAM(technology acceptance model)模型以及有關量化自我產品采納的研究中,已經驗證了用戶對技術產品的易用性認知積極影響感知有用性[51-52]。基于此,本研究提出如下假設:

H3:量化自我工具易用性積極影響用戶感知有用性。

(4)工具激勵機制角度。外部獎勵(extrinsic rewards)是指用戶參與或完成任務的獎勵,包含物質獎勵(如金錢)以及非物質獎勵(如積分、勛章),多被應用在虛擬社區用戶知識分享、貢獻行為的研究中[53-54]。量化自我工具通過設計勛章、虛擬貨幣、等級等游戲化元素作為平臺的激勵機制,以非物質獎勵形式來激勵用戶參與。已有研究發現,在健康教育中給予外部獎勵(如積分)能夠促進用戶參與的強烈動機[55]。Nuijten等[56]還發現,在移動健康應用中引入一種有意義的、意想不到的、定制的外部獎勵,可以使參與者在健康促進環境中表現更活躍、積極和享受。基于此,本研究提出如下假設:

H4:量化自我工具外部獎勵的激勵機制積極影響用戶感知的樂趣。

3.1.2 社會維度

社會維度主要考察社會影響以及社群互動對用戶持續參與動機的影響。用戶參與量化自我可能受到朋友、伴侶、家人等社會關系的影響。此外,隨著量化自我社區的發展,用戶之間可以進行數據分享、經驗交流以及發展人際關系等,這些也能在一定程度上吸引用戶參與。基于此,社會維度主要從主觀規范和社會交往兩個角度探討對量化自我持續參與意愿的影響。

(1)主觀規范角度。主觀規范(subjective norm)表示對個人重要的人(如同行、朋友或者上級)認為他/她應該執行行為的程度。Lupton[1]發現,自我追蹤是個人數據管理的新方式,用戶往往受到外界影響或倡導時,開始參與自我追蹤活動。尤其是年輕群體更容易受到他人意見和行為的影響,表現出與其社會認同的人一致的健康行為[57]。趙楊等[58]驗證了用戶在接受可穿戴創新設備時,來自其他參與者的影響對自身具有積極作用,進而影響意愿。Pfeiffer等[59]同樣通過實證檢驗了使用可穿戴式自我追蹤裝置的社會影響與使用意愿顯著正相關。此外,計劃行為理論(theory of planned behavior,TPB)的研究結果發現,當信念基礎一致時,用戶受到主觀規范影響的程度越深時,在一定程度上更能促進用戶對相關行為的控制或掌握(即自我效能)[60]。基于此,本研究提出如下假設:

H5:主觀規范積極影響用戶自我效能。

(2)社會交往角度。社會交往(social contact)主要通過與他人分享、交流來增進或保持社會聯系。量化自我社區為用戶間信息交流、經驗分享提供了環境,用戶可以展示量化自我的結果,還可以結識志同道合的朋友,從而吸引了用戶的參與。已有研究發現,自我追蹤中的社交互動是激勵用戶鍛煉的關鍵因素,在社交網絡中能夠分享健身數據會激勵用戶持續自我跟蹤,并增強用戶之間的社交關系[61]。Ryan等[62]認為,社交作為持續鍛煉的內在動機,對持續意愿具有顯著影響。陳雪萍等[20]發現,用戶出于線上互動、拓展線下熟人社交的目的使用咪咕APP。Choe等[26]認為,量化自我過程中,社會交往為用戶提供了社會支持,與其他參與者之間的密切聯系使用戶獲取了社群歸屬感。此外,研究還發現社會交往促進用戶之間的互動,使用戶感知更有趣[63]。基于此,本研究提出如下假設:

H6:社會交往積極影響用戶感知的樂趣。

H7:社會交往積極影響用戶的歸屬感。

3.1.3 用戶維度

用戶維度主要將外部環境(S)對有機體(O)產生的影響分為認知和情感兩個方面。認知反映用戶對外部環境感知產生的心理認知影響,情感反映用戶對外部環境感知產生的心理情緒傾向。本研究認為,用戶量化自我持續參與階段認知和情感的變化主要受到工具和社會維度動機的刺激,其中認知主要表現在感知有用和自我效能兩個層次上,情感主要表現在樂趣和歸屬感兩個層次上。

(1)感知有用角度。感知有用(perceived use‐fulness)是指個人認為使用具體系統或技術對自身能力提高的程度。在TAM模型中,感知有用是預測行為意愿的核心構念之一[51],其積極影響已得到國內外大量研究的驗證。朱一梅[28]發現,感知有用積極影響健康APP持續使用意愿。陳小燕等[52]發現,感知有用促進用戶對智能手環用的采納意愿。Stragier等[30]論證了感知有用正向影響用戶對在線健身社區的持續使用。基于此,本研究提出如下假設:

H8:用戶的感知有用積極影響量化自我持續參與意愿。

(2)自我效能角度。自我效能(self-efficacy)是指個體對自身能否成功完成某一行為的主觀信念。在用戶采納、流失以及持續參與等行為的研究中,自我效能一直被認為是預測態度、意愿、行為的重要因素。Sniehotta等[64]發現,在維持身體活動的過程中,那些具備充足信心和信念的用戶具有更強烈的持續參與意愿,更有能力實現健康行為的改變。王仲杰[27]通過實證研究驗證了自我效能是可穿戴設備持續使用意愿的主要動機且積極影響持續使用意愿。量化自我是一個復雜又長期的過程,用戶具備足夠的信心是實現健康行為的改變前提,當用戶對于完成量化自我具有堅定信心時,持續參與意愿會更強。基于此,本研究提出如下假設:

H9:用戶的自我效能積極影響量化自我持續參與意愿。

(3)樂趣角度。樂趣(enjoyment)是指個體參與過程中情緒上的主觀感受。已有學者認為,如果用戶可以像玩家一樣探索數字游戲世界,充分享受數據追蹤的過程,同時將數據管理和可視化視為發現、驚喜和樂趣的活動,那么這在一定程度上將極大地促進量化自我的持續性和長期性[65-66]。Atkin‐son等[67]認為,技術中的享樂成分是內在激勵因素,更能激發用戶對新技術使用的意愿。Lee等[68]驗證了娛樂性對用戶持續使用飲食和健康追蹤APP的積極影響。Suh[69]在對量化自我技術的持續使用研究時,驗證了享樂作為重要動機現在影響持續意愿。在健康行為改變、可穿戴設備以及健康追蹤APP使用的相關研究中,樂趣對滿意度、意愿的積極影響都得到了實證驗證[30,70]。基于此,本研究提出如下假設:

H10:用戶的感知樂趣積極影響量化自我持續參與意愿。

(4)歸屬感角度。歸屬感(sense of belonging)是指個體與所屬群體間的一種內在聯系,是個體被群體及其從屬關系劃定、認同的一種心理表現,常被用于探索在線社區社群相關研究[71-72]。量化自我吸引追求健康的參與者,在社區中具有共同興趣愛好的用戶彼此聯系,形成規范、密切的社群氛圍。Crawford等[73]認為,社群歸屬感是用戶參與量化自我的主要動機,用戶通過向社群成員分享量化數據的方式來維系人際關系,以此獲取歸屬感。Hystad等[74]通過實證分析發現社區歸屬感與健康行為變化呈正相關關系,尤其對鍛煉、減肥和改善飲食等健康行為的影響最為顯著。基于此,本研究提出如下假設:

H11:用戶的歸屬感積極影響量化自我持續參與意愿。

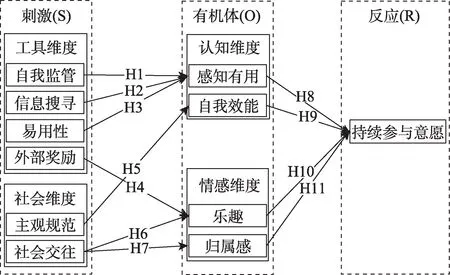

3.2 實證模型

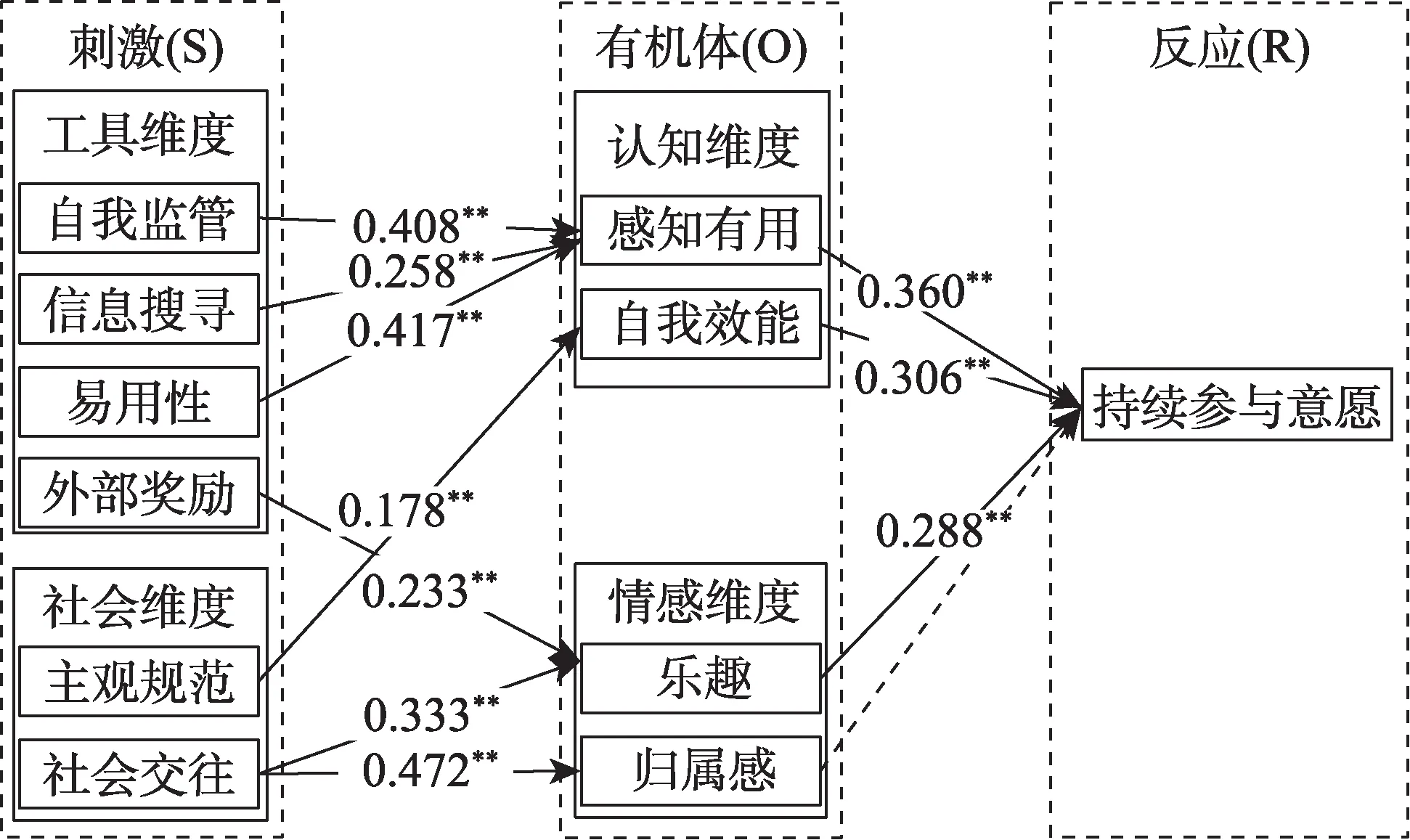

基于上述假設,以S-O-R作為理論基礎,從工具、社會以及用戶三個維度探索量化自我持續參與動機及其實證研究,具體模型如圖2所示。本研究將工具和社會維度的動機作為影響用戶參與的外部刺激動機,這些因素同時作用于用戶認知和情感維度的內部動機,并以此作用于量化自我持續參與意愿。此外,研究發現了量化自我在性別上的差異性,女性表現出對健康追蹤的狂熱和更為積極的態度[75]。在年齡分布上,中青年更熱衷追蹤、量化[76]。同時,還有研究將教育背景、收入等作為調節因素開展研究[28]。基于此,本研究選取性別、年齡、教育背景、收入水平和量化自我年限五個人口統計學特征作為調節變量開展研究。

圖2 量化自我持續參與動機模型

4 研究設計

4.1 問卷設計

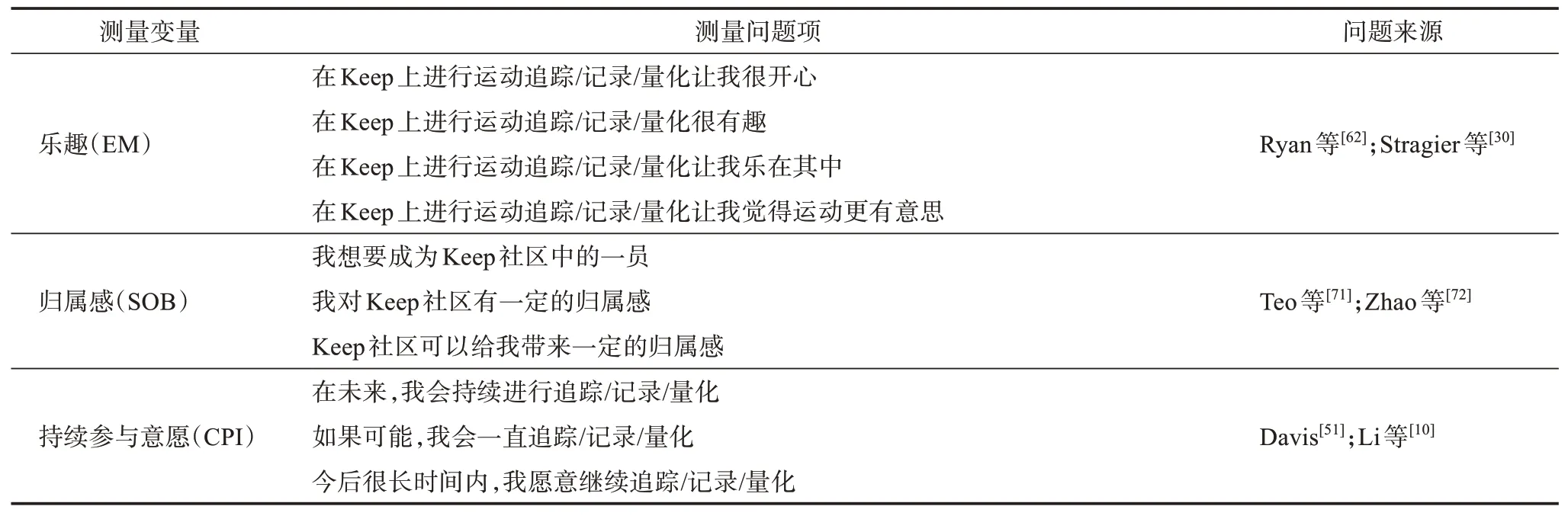

本研究的問卷主要包含兩個部分:第一部分關于個人基本信息,涉及性別、年齡、教育、收入、量化自我年限;第二部分是動機和持續參與意愿的調查,包含自我監管(SR)、信息搜尋(IS)、易用性(EOU)、外部獎勵(ER)、主觀規范(SN)、社會交往(SI)、感知有用(PU)、自我效能(SE)、樂趣(EM)、歸屬感(SOB)、持續參與意愿(CPI)共11個構念的測量。問卷測量題項均改編自已有文獻,并且采用李克特7級量表,為了避免因語義錯誤而影響信效度,本研究還邀請了量化自我研究領域的3位專家對問卷的語義和措辭提出修改建議。此外,為了保證測量模型的聚合效度,進一步對問卷進行了前測。將問卷在線發送給身邊使用Keep的朋友,并以“滾雪球”方式收集到有效問卷82份。已有研究認為,在主成分分析中,如果因子載荷小于0.70,那么該項目應該被剔除[77]。基于此,將有關歸屬感的第4項測量項(在Keep上追蹤/記錄/量化可以提升個人健康生活品質,因子載荷:0.307)以及外部獎勵的第1項測量項(在Keep上追蹤/記錄/量化可以獲取運動徽章,因子載荷:0.422)剔除。最終確定問卷測度項及其出處,具體如表1所示。

表1 量表選項來源及選項設計

4.2 問卷調研

為了了解用戶持續參與量化自我的動機,研究對象主要是參與量化自我6個月以上的用戶。問卷正式調研在Keep社區中開展,Keep于2015年2月上線,用戶數量已破億,發展最為成熟,是當前國內最大的運動社交平臺[79],為數據的獲取提供了便利的條件,同時,將Keep用戶作為實證研究對象具有一定的代表性。問卷以電子鏈接和二維碼的方式發布在Keep社區中,此外,還通過“一對一”方式向社區用戶單獨發送問卷以獲取更多樣本,整個過程歷經1個月(2020年9月15日—2020年10月15日),累計回收問卷428份,對所有完成問卷的用戶均給予了一定的經濟回報。最終,結合問卷中設置的相反項以及選項是否為同一答案作為篩選條件,得到有效問卷373份。Barclay等[80]建議在選取樣本量時,要滿足最小樣本量為模型中最大題目數或最大路徑關系數的10倍。本研究中最大題目數和最大路徑關系數均為4個,即最小樣本量為40個,顯然研究樣本數滿足相關準則。從描述性統計結果(表2)可以發現,在性別分布上,男女比例較為均衡;在年齡分布上,量化自我的用戶群體較為年輕化,其中21~30歲群體(占48.53%)和31~40歲群體(占30.02%)比重較大,整體以中青年群體為主;在教育背景分布上,以本科學歷居多(占76.41%);從月收入水平來看,量化自我用戶的收入整體處于中高等水平,其中收入3001~6000元、6001~9000元以及9001元及以上的用戶整體分布都較為均衡;從量化年限看,用戶量化自我時間為1~3年的(占54.42%)居多,3~5年的次之(占22.25%),量化自我在7年以上的用戶目前占比最少(占3.49%)。

表2 樣本描述性統計結果

續表

5 數據分析

5.1 信度和效度分析

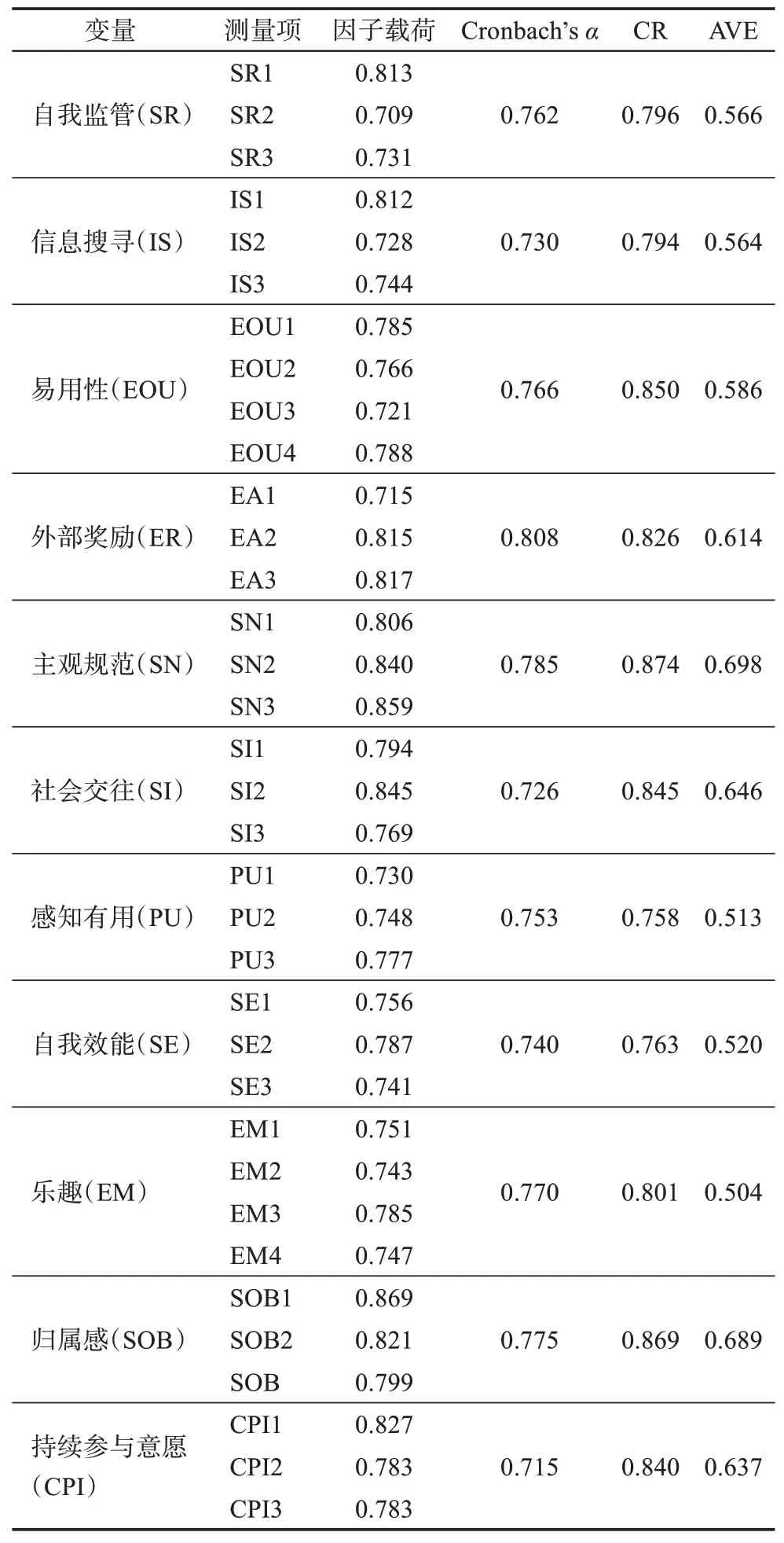

信度主要通過內部一致性系數(Cronbach'sα)和組合信度系數(composite reliability,CR)來衡量[81]。本研究使用SmartPLS 3.3.2進行分析,通過執行偏最小二乘法(partial least squares,PLS)運算獲取相關信度指標。信度的標準需滿足:Cronbach'sα>0.7,表示測量模型內部一致性較高;CR>0.7,表示測量項的信度較高[82-83]。本研究得到的信度指標如表3所示。可以發現,所有被測變量的Cronbach'sα取值介于0.715~0.808,CR取值介于0.758~0.874,均大于0.7,滿足驗證性研究的條件,表明被測變量的各測量項之間具有較好的內部一致性,適合進一步采用結構方程模型檢驗分析。

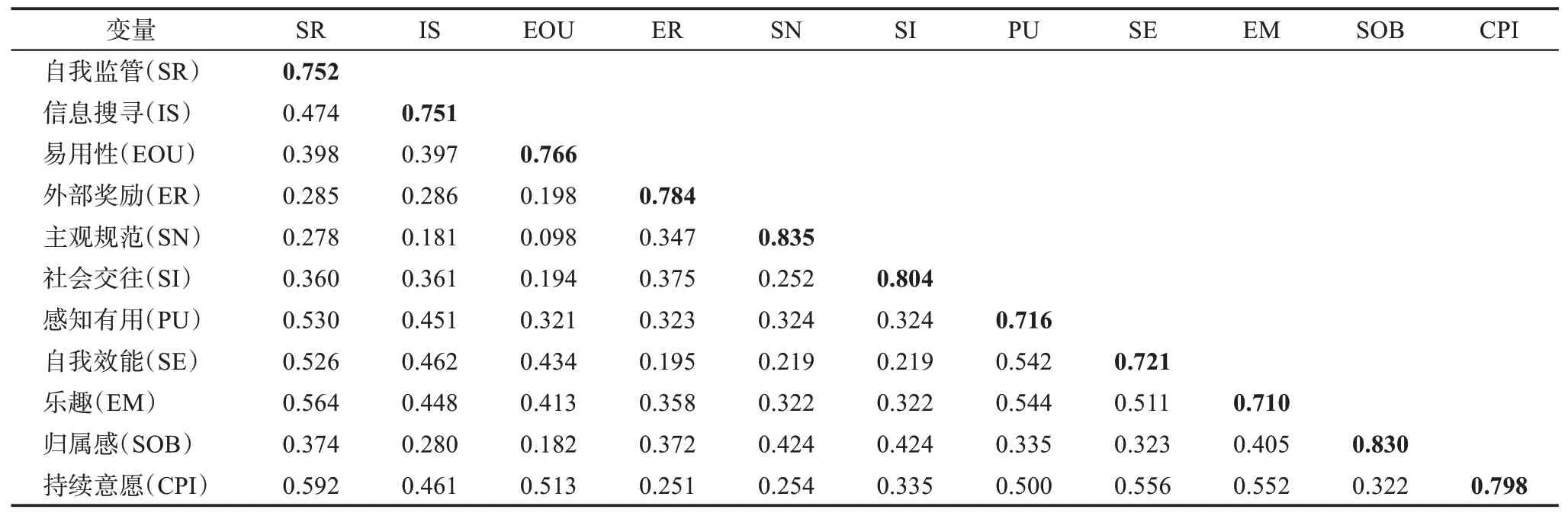

此外,有關效度,當平均方差萃取(average variance extracted,AVE)值大于0.5時,表示具有較好的收斂效度;AVE的平方根大于各變量之間的相關系數值,表示具有較好的區別效度[84]。基于此,本研究采用AVE來檢驗收斂效度和區別效度,具體結果如表3、表4所示。可以發現,所有變量的AVE取值介于0.504~0.689,均大于0.5。同時,AVE的平方根均大于變量之間的相關系數,收斂效度和區別效度通過檢驗,模型效度較好,適合結構方程模型檢驗分析。進一步檢驗模型的聚合效度,對模型相關數據的擬合程度進行分析,驗證性因子分析發現:NFI=0.955>0.9,NNFI=0.928>0.9,CFI=0.973>0.9,GFI=0.947>0.9,擬合指標符合表示模型的聚合效度較好。至此,本量表具有較好的效度。此外,變量之間的相關系數值均需小于0.6[85],表4的結果說明本研究多重共線性問題較小,不需要關注。

表3 信度分析結果

表4 效度分析結果

5.2 共同方法偏差檢驗

共同方法偏差(common method bias)是由于同樣的數據來源或評分者、同樣的測量環境、項目語境以及項目本身特征造成的預測變量與效標變量之間人為的共變[86]。共同方法偏差檢驗則是為了檢驗這類共變存在與否,尤其是在橫截面調查中個體自我報告式數據收集方式更常存在共同方法偏差。本研究采用Harman單因子方法檢驗問卷調研數據是否存在共同方法偏差。當未旋轉時,第一個公因子的方差解釋百分比小于40%,表示不存在共同方法偏差[87]。在探索性因子分析后,共抽取9個主成分,對總方差的解釋為67.665%。其中,第一個主成分解釋了25.572%的總方差,低于40%,因此,不存在一個主成分解釋大部分方差的現象,本研究中不需要關注數據共同方法偏差問題。

5.3 路徑分析與假設檢驗

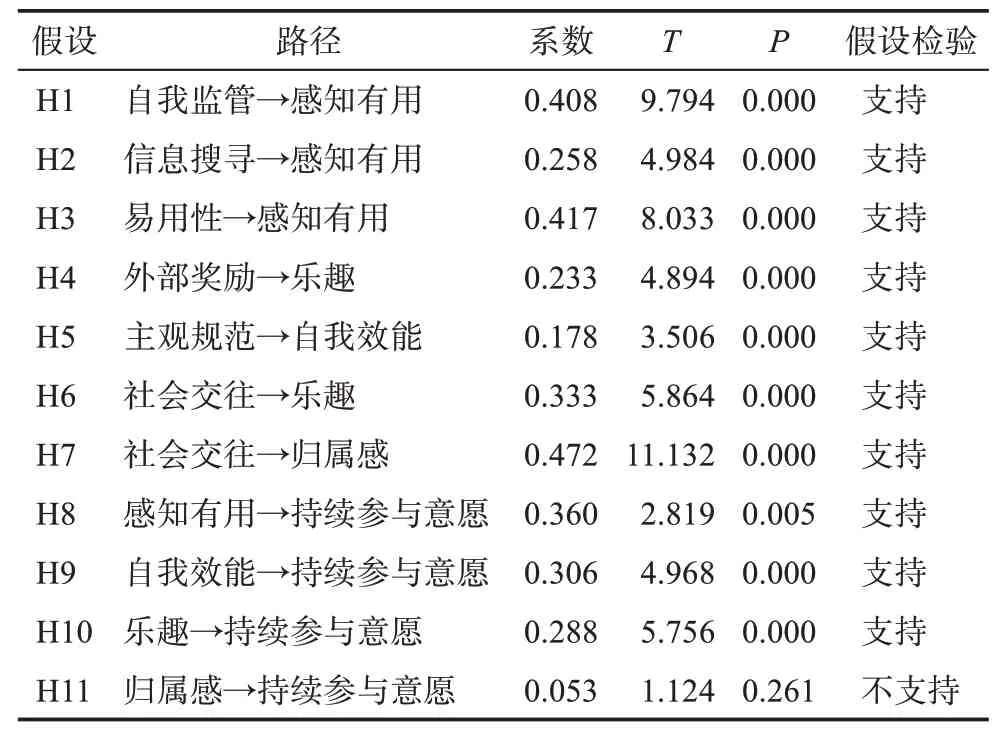

本研究利用SmartPLS 3.3.2中的bootstrap運算來評估結構模型路徑的顯著性,路徑分析以及假設檢驗結果如表5所示。首先,工具維度的動機中,自我監管對感知有用(β=0.408,P=0.000)、信息搜尋對感知有用(β=0.258,P=0.000)、易用性對感知有用(β=0.417,P=0.000)、外部獎勵對樂趣(β=0.233,P=0.000)均有顯著的積極影響,表示量化自我工具提供的自我監管功能越全面、信息內容越豐富、操作越簡單時,用戶的有用性感知越明顯,同時,相關激勵機制的獎勵越完善,用戶感知就越有趣,假設H1、H2、H3、H4得到支持。

表5 假設檢驗結果

其次,社會維度的動機中,主觀規范對自我效能(β=0.178,P=0.000)、社會交往對樂趣(β=0.333,P=0.000)、社會交往對歸屬感(β=0.472,P=0.000)均有顯著的積極影響,表示用戶感知到越多來自社會的壓力時,就越有信心完成量化自我,同時,更多的社交使用戶感知到更多的樂趣和歸屬感,假設H5、H6、H7得到支持。

最后,在用戶維度的動機中,發現感知有用(β=0.360,P=0.005)、自我效能(β=0.306,P=0.000)、樂趣(β=0.288,P=0.000)均與持續參與意愿顯著正相關,但是歸屬感與持續參與意愿(β=0.053,P=0.261>0.05)相關性不顯著,表示當用戶感知到越多的有用性、信心以及樂趣時,持續參與意愿就越強烈,而用戶歸屬感和持續參與意愿沒有聯系,假設H8、H9、H10得到支持,H11沒有通過檢驗。此外需要說明的是,本研究包含5個內生變量,即感知有用、自我效能、樂趣、歸屬感和持續參與意愿,其方差值分別為0.333、0.220、0.224、0.222、0.426,代表了相關變量對內生變量的解釋程度。最終實證模型如圖3所示。

圖3 量化自我持續參與動機實證模型

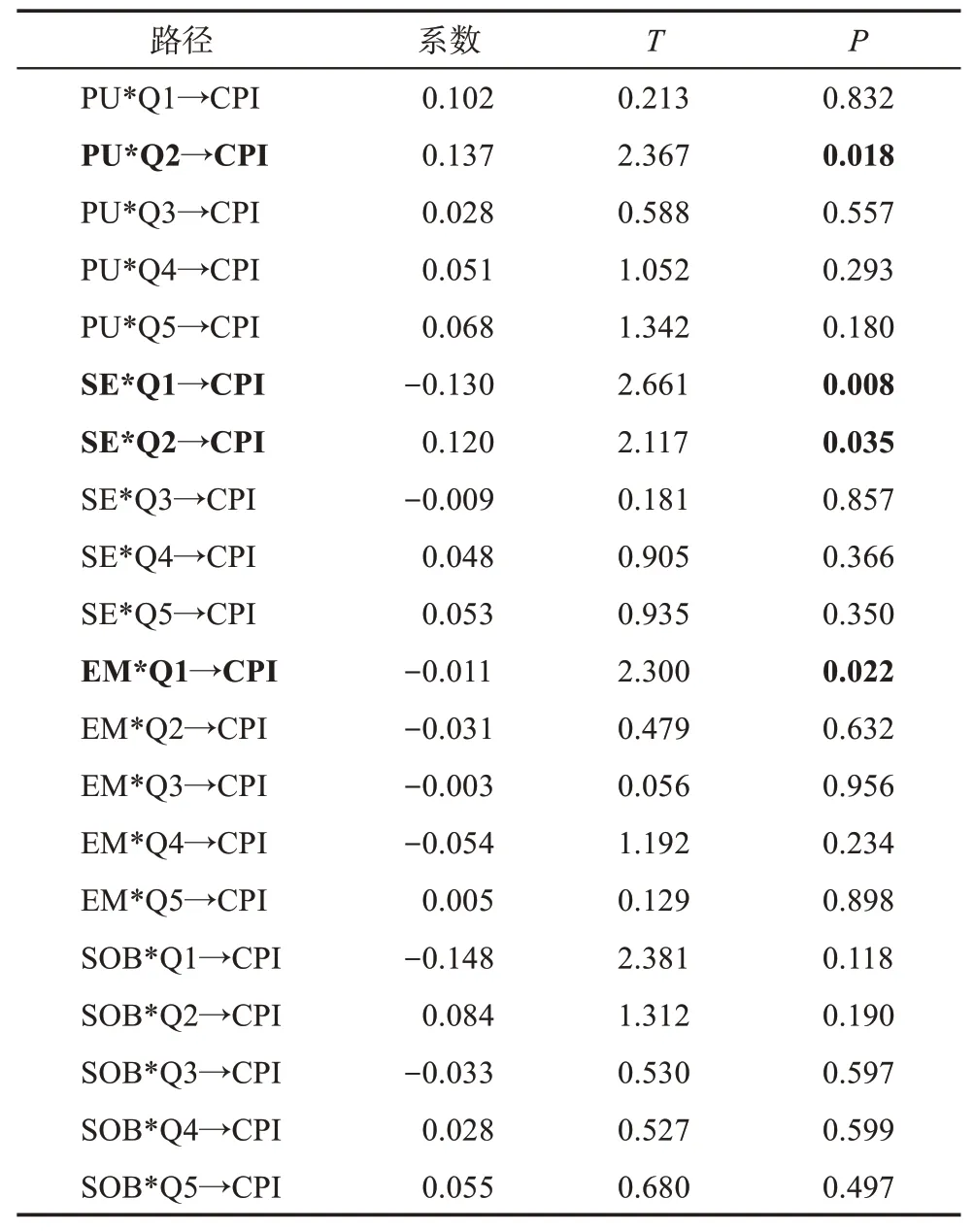

5.4 調節效應驗證

進一步考慮人口學特征變量發揮的調節作用,主要考察人口學變量在用戶維度與量化自我持續參與意愿之間的調節作用。在做調節效應之前,需要構建調節作用的回歸分析模型,即

其中,Y代表因變量,即量化自我持續參與意愿(CPI);Xi代表自變量,包含感知有用(PU)、自我效能(SE)、樂趣(EM)、歸屬感(SOB);Mi代表調節變量,包含性別(Q1)、年齡(Q2)、教育背景(Q3)、月收入水平(Q4)、量化自我年限(Q5);a1、a2、a3代表系數,a0代表截距。在構建調節變量與自變量、因變量之間的路徑模型后,利用SmartPLS 3.3.2的bootstrap運算來檢驗相關調節作用路徑的顯著性,檢驗結果如表6所示。可以發現,性別和年齡對部分路徑發揮了調節作用,其他變量不顯著,具體表現為性別在自我效能與持續參與意愿之間(β=-0.130,P=0.008)、樂趣與量化自我持續參與意愿之間(β=-0.011,P=0.022)均發揮負向調節作用,表示男性更關注自我效能和樂趣,具有更強烈的量化自我持續參與意愿;年齡在易用性與量化自我持續參與意愿之間(β=0.137,P=0.018)以及自我效能與量化自我持續參與意愿之間(β=0.120,P=0.035)都發揮正向調節作用,說明年齡相對較長的群體更多重視易用性、自我效能,當相關感知越明顯時,持續意愿越強烈。

表6 調節作用分析結果

6 討論與啟示

6.1 討論

首先,在工具驅動的維度中,功能性(自我監管)積極影響用戶量化自我的有用性感知。Keep可以對個人健康信息進行收集、集成、分析等,通過提醒、反饋的形式對個人健康狀態進行監管,相關功能越全面,用戶對量化自我的有用性感知越強烈,這與已有研究發現的量化自我追蹤功能越全面,越能夠促進參與者有用性動機的研究較為一致[69]。同時,內容服務(信息搜尋)促進用戶感知有用。Keep可以追蹤生理數據(如睡眠、步數、血壓等)、提供專業健身課程以及定期反饋建議,當信息內容越豐富時,用戶感知越有用。這在以往的研究中也得到了支持[48]。此外,操作性(易用性)正向影響感知有用,即Keep操作越簡單時,用戶有用性感知越強烈。已有研究發現,用戶會因為量化自我工具操作耗費時間和精力而放棄參與[8]。量化自我是對個人數據的追蹤,依附技術工具來實現,不僅吸引具備一定技術素養的群體參與,還包含更多追求健康管理的普通人群。因此,相對簡單、容易的操作更能促進用戶感知到量化自我的有用性和健康結果。最后,激勵機制(外部獎勵)積極影響量化自我過程的樂趣,這與已有的研究發現——如果在健康應用程序中引入外部獎勵,那么將促進用戶活躍度——較為一致[56]。因此,激勵機制越完善,越能夠提升量化自我的趣味性。

其次,在社會驅動的維度中,主觀規范積極影響自我效能,即當用戶參與量化自我感受到來自社會的壓力時,更能激發自信心。用戶往往因為身邊重要人物的推薦使用Keep進行量化、追蹤,這激勵了用戶更加堅信自己能夠完成量化自我。已有學者在對量化自我持續參與的研究中明確了主觀規范發揮的積極作用,目前已經成為社會環境視角下促進用戶持續行為的一個主要積極因素[59]。此外,社會交往對歸屬感和樂趣均具有積極影響,即Keep社區社交功能發展越成熟,用戶的歸屬感和樂趣越強烈,這與已有研究結論較為一致[62]。Keep在線社區的出現使得量化自我具有社群性特征,用戶在Keep社區中能夠結識志趣相投的朋友,可以進行運動、健身、減肥等經驗的分享、交流,為參與者之間社會性交往提供了機會和平臺,當參與者進行持續長期的量化自我參與后,量化自我在線社區中的社會交往可以促進參與者感知到強烈的社群歸屬和樂趣。

最后,在用戶維度中,感知有用、自我效能和樂趣都對持續參與意愿具有積極影響。其中,感知有用的系數值最大,這與Gimpel等[88]的研究結論一致,即有用性是量化自我參與效用最重要的衡量因素。本研究不僅證實了感知有用的重要性,還進一步闡釋了可以通過工具的自我監管和信息搜尋服務來提升有用性,進而促進量化自我的持續參與。另一個主要動機是用戶參與量化自我過程中的自我效能,其對持續參與意愿的積極影響也得到了支持,說明用戶對于完成量化自我越具有足夠的信心,就越能夠持續參與,這在與量化自我有關的持續參與行為的研究中也得到了驗證[64]。此外,樂趣積極影響持續參與意愿,當用戶發現量化自我越有趣時,持續參與意愿越強烈。然而,歸屬感和持續參與意愿的相關性不顯著,本研究認為可能是由于Keep社區起步晚,社交功能發展還不夠成熟,用戶并不像在微信、QQ等社交平臺上彼此聯系緊密,Keep社區的用戶之間可能還處在建立社交關系的初始狀態,并沒有發展成親密的伙伴關系,所以產生的歸屬感相對較弱。

此外,在人口統計學變量的調節作用中,性別在自我效能、樂趣與持續參與意愿的關系之間均具有負向調節作用,這與以往學者發現的女性更需要支持和趣味性的研究結論不一致[89]。在本研究中,國內男性群體感知到對于量化自我更有信心、樂趣時,持續參與意愿更強烈。年齡在易用性、自我效能與量化自我持續參與意愿的關系之間均具有正向調節作用,即年齡相對大的用戶感知到更多量化自我有用性、信心時,持續參與意愿更強烈。

6.2 理論啟示

量化自我作為個人健康信息管理的有效手段,探索持續參與動機是維持健康行為的前提和基礎。首先,本研究聚焦面向個人健康信息管理的量化自我持續參與階段,在量化自我特征和文獻梳理的基礎上,歸納出“工具-社會-用戶”三維綜合視角的動機模型。三個維度兼顧了影響用戶持續參與的外因和內因,有利于從本質上理解用戶動機機理,同時彌補了傳統研究對單一維度動機研究的不足,尤其是社會維度的實證研究。此外,相關動機的確定體現了人機交互、健康信息學、用戶信息行為等不同研究領域的理論思想,為多學科發展以及跨學科融合奠定了基礎,尤其是對于量化自我視角的健康信息行為、個人健康信息管理的研究具有一定參考價值。最后,不同于已有研究往往關注工具單個層次的特性,本研究從功能性、操作性、內容以及激勵機制等多個角度細分量化自我工具維度的動機,使得來自外部刺激工具維度的動機更全面具體,同時區分用戶的認知和情感維度,以此闡釋了外部環境、用戶認知和情感以及行為反應之間的內在聯系,為理解量化自我過程中環境刺激和用戶行為反應之間的關系提供了系統性框架,豐富了S-O-R模型在健康領域的應用。

6.3 實踐啟示

本研究基于Keep具體用戶進行問卷調研,研究結果對量化自我服務具有一定的現實意義。首先,需要:①重視功能性,促進用戶健康結果感知。相關服務應加強對個人健康信息的重視,保證相關監管功能的全面性和豐富性。②把控信息內容質量,保障專業性。相關服務商需要加強與技術部門的合作,確保監測數據能夠真實地反映用戶生理數據、健康狀態等,實現對個人健康信息的保護。尤其是重視來自醫療衛生機構、飲食營養專家、資深教練等權威人士的認可與支持。③設計簡單化操作,強化易用性。相關服務在滿足用戶功能需求的前提下,構建易用性、簡單化、易操作的界面和服務系統,避免復雜性操作使用帶來的障礙和困難。④健全激勵機制,提升過程趣味性。激勵機制不能僅考慮傳統因素(如積分、勛章),更應該根據具體情境、場景設計,細化不同模式下更迎合用戶喜好的游戲化元素,以此促進量化自我過程沉浸和樂趣。

其次,應該關注:①加強市場宣傳,重視社會影響。相關市場運營商應該加大對量化自我應用的宣傳,如廣告投入、線下體驗,引導用戶對量化自我的認識,吸引潛在用戶的加入。同時,還可以借助社區力量,由資深用戶擴散量化自我應用的價值和有用性,推廣個人健康管理的益處,從而加強社會群體之間的相互影響。②構建融和社交環境,發揮社區效應。相關服務運營商應加強群體量化活動,如多人PK、團隊合作等量化自我模式,加強社區用戶之間的聯系。此外,社區構建不僅應該體現專業性和有趣性,還應該向學習型社區發展。重視激勵用戶的積極分享,促進用戶之間的交流和學習,從而達到整體社群成員的共同進步,進而提升歸屬感。

最后,量化自我服務應該重視個體差異性,提供針對性、個性化服務。本研究中性別和年齡在相關路徑中體現的調節作用啟示實踐服務應細分用戶群體,以細粒度視角提供個性化、精細化、具體化服務,充分考慮用戶差異性,如針對不同性別群體的量化自我模式、場景,以及針對不同年齡群體的易用操作界面、清晰直觀的數據可視化等。服務商應該重視不同群體量化自我習慣、體驗、反饋等,深入挖掘用戶生成內容以及日志數據等,從而獲取差異化健康信息需求結果,進而提供私人訂制、一對一、個性化服務。

7 總結

本研究聚焦探索面向健康信息管理的量化自我持續參與動機,在文獻調研的基礎上,將持續參與動機要素確定為工具、社會和用戶三個維度。基于S-O-R理論,充分探索外部環境、用戶認知和情感以及行為反應之間的內在聯系,進而提出假設并開展實證研究。本研究結果在理論探索和實證研究上具有一定意義,但也存在一些不足之處。首先,本研究僅以Keep作為實證研究對象,相關模型的普適性還需結合其他類型的量化自我平臺做進一步驗證;其次,本研究樣本以20~40歲的中青年群體為主,樣本量還不夠豐富,其他群體是否具有不同動機尚不能確定;最后,本研究僅對持續參與意愿進行了測量,雖然在一定程度上可以反映行為特征,但真實性行為還有待驗證。

因此,本研究組認為,未來應該選擇不同代表性的量化自我平臺作為實證研究對象,探索量化自我持續意愿動機及其模型的共性和差異。此外,要擴大樣本量,豐富量化自我持續參與的動機模型。最后,量化自我是一個長期過程,真實持續行為的確定需要結合時間序列、跟蹤性研究,挖掘長期過程中用戶動機的變化。