高空作業平臺強度與疲勞校核

□ 劉 順 □ 張 遙

1.安徽柳工起重機有限公司 安徽蚌埠 233050 2.武漢鐵路職業技術學院 武漢 430074

1 校核背景

高空作業平臺是一種用于載人高處作業的工程機械。隨著城市建設的持續推進,高空作業平臺的使用越來越頻繁,人們對高空作業平臺結構件的強度及疲勞性能提出了更高的要求。設計高空作業平臺,在滿足使用性能的同時,必須兼顧經濟性與工藝性[1-3]。

筆者針對某剪叉式高空作業平臺,應用ANSYS Workbench軟件對其結構件進行有限元分析。在分析中,對高空作業平臺的作業極限工況及人員、設備布置進行歸類[4-6],分別進行強度校核。同時根據相關標準,對高空作業平臺的結構件進行疲勞計算。

2 載荷工況

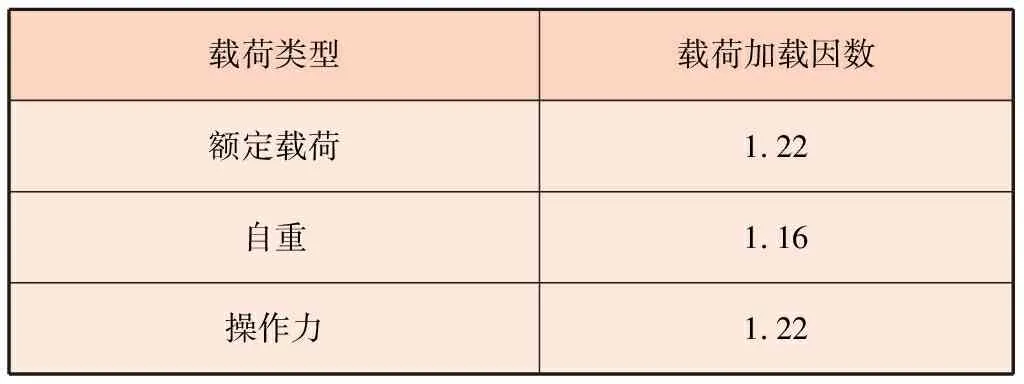

高空作業平臺的使用環境分為橫坡與縱坡。其中,橫坡傾斜1.5°,縱坡傾斜3°。高空作業平臺載荷加載因數見表1,載荷值見表2[7]。

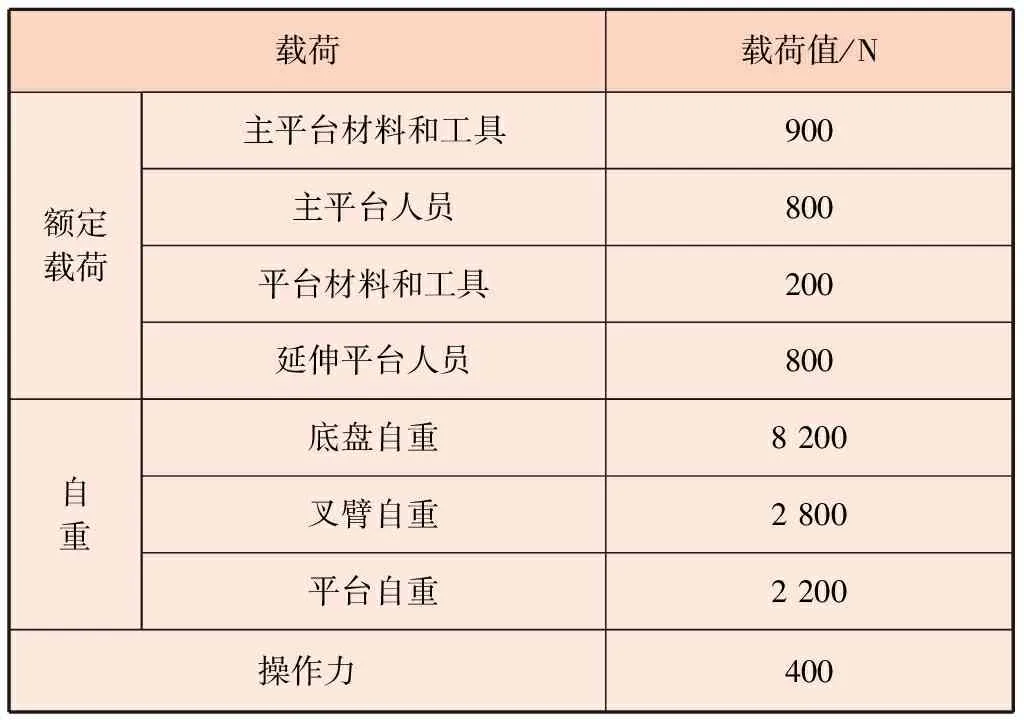

根據縱坡與橫坡載荷,高空作業平臺工況位置如圖1所示。延伸平臺只允許站立一位操作人員,材料和工具所在區域的面積占所在平臺總面積的1/4[8-9]。

表1 高空作業平臺載荷加載因數

表2 高空作業平臺載荷值

3 有限元分析

3.1 材料與網格劃分

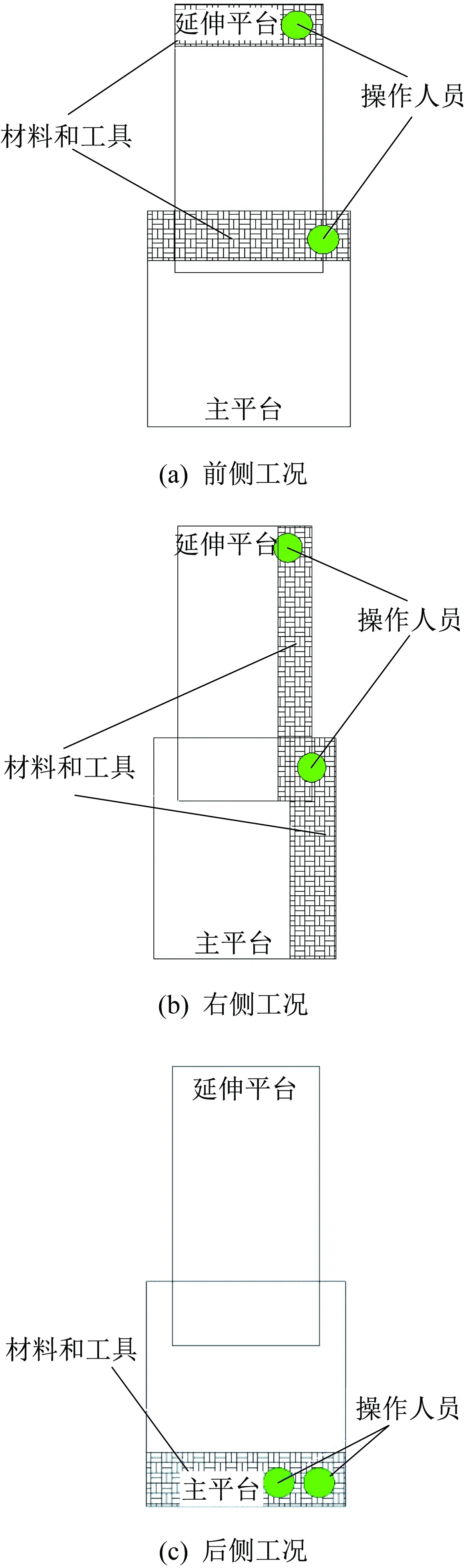

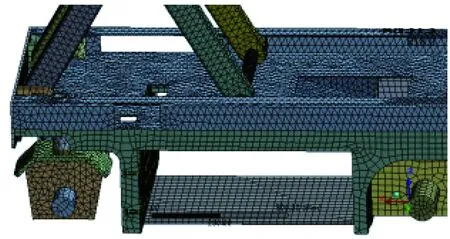

材料選用Q345B鋼,彈性模量為210 GPa,泊松比為0.3。網格劃分采用以六面體為主的劃分方法,如圖2所示[10]。

3.2 接觸與約束條件

叉臂之間采用轉動副進行連接,上下滑塊與導軌之間采用不分離接觸。額定載荷、自重、操作力通過遠端力的方式進行添加,底盤約束通過遠端位移方式添加,釋放各個支腿的旋轉自由度,限制移動自由度[11-12]。

3.3 變形分析

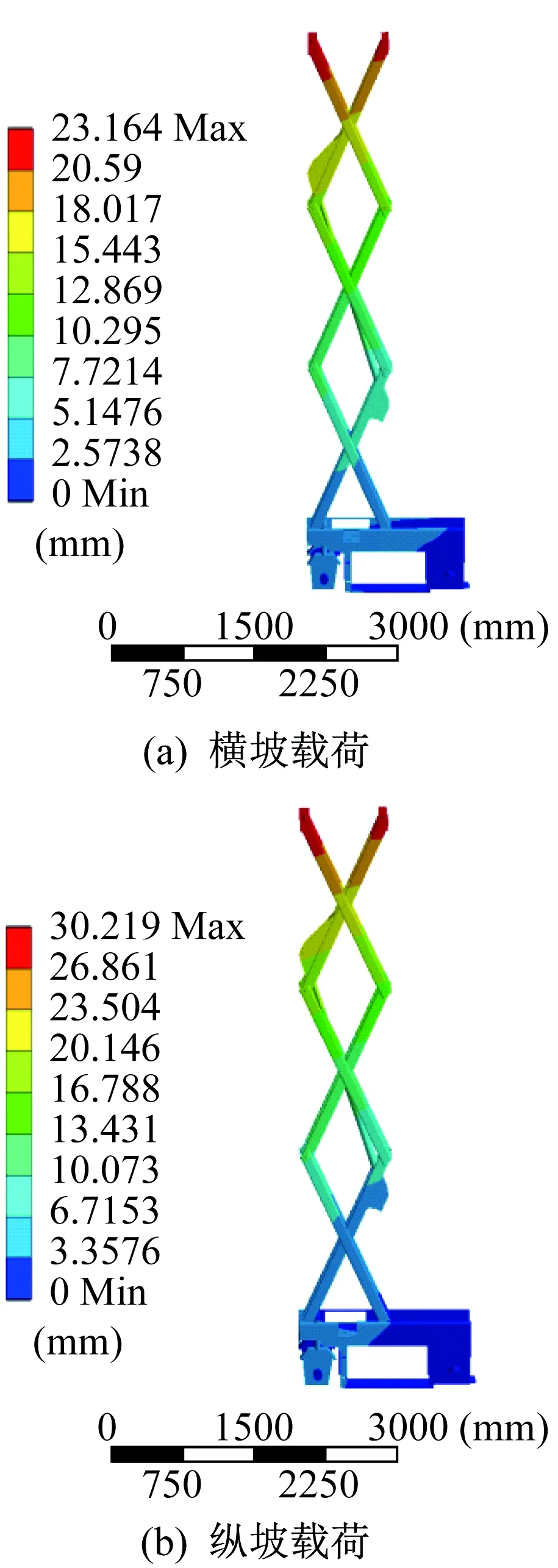

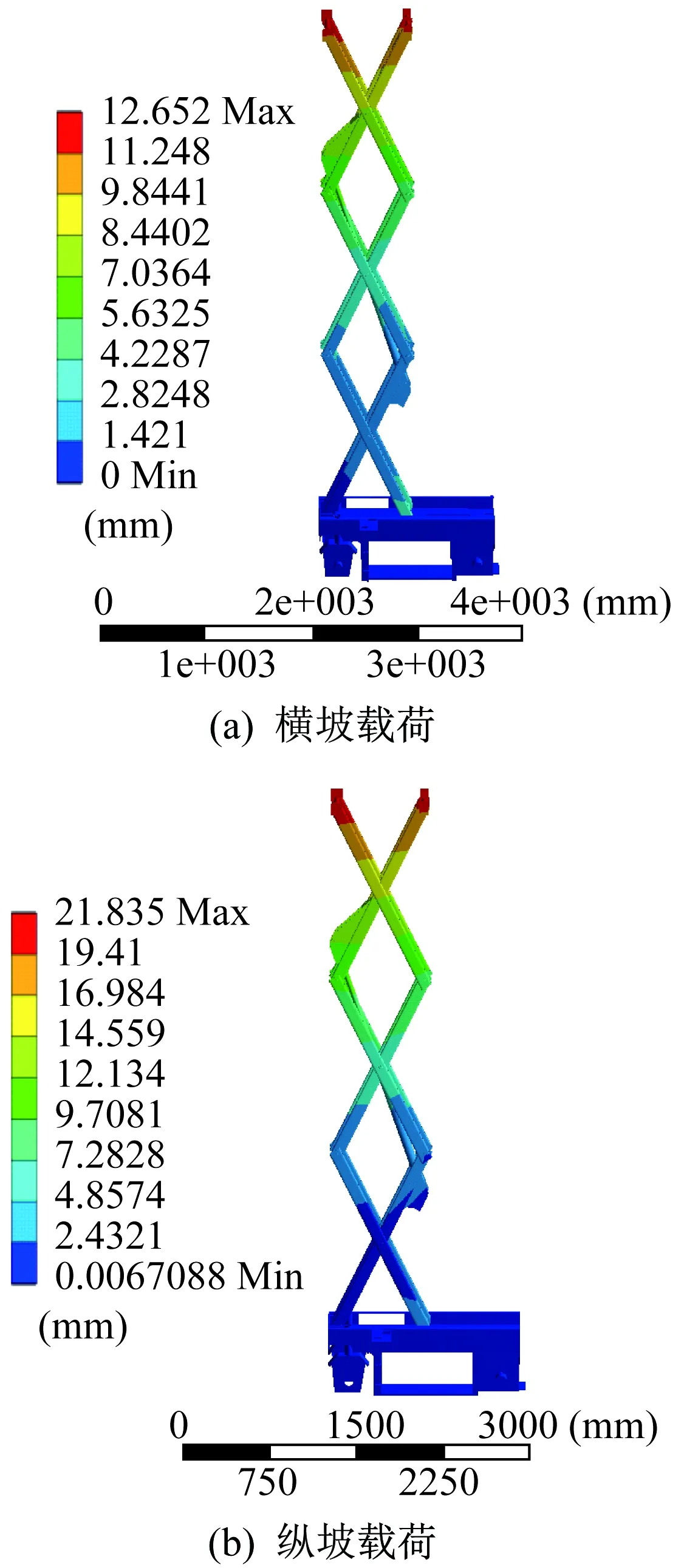

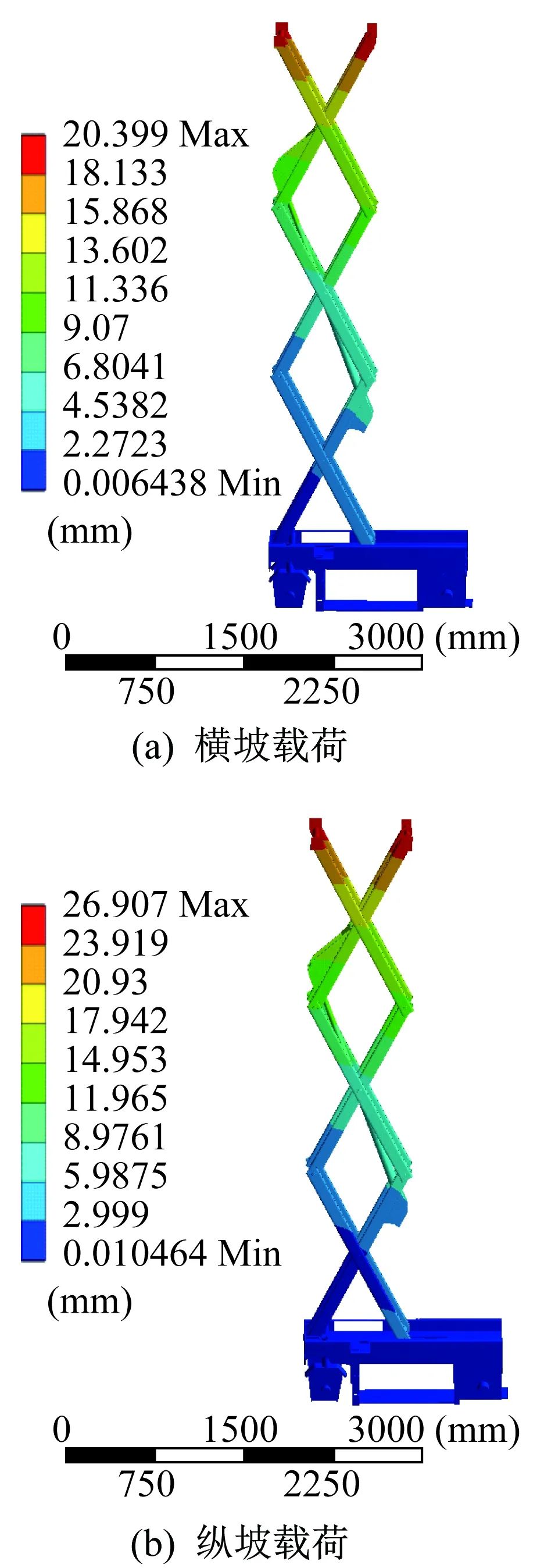

前側、右側、后側變形分析依次如圖3、圖4、圖5所示。

根據前側、右側、后側變形分析,縱坡載荷下的變形均大于橫坡載荷。前側縱坡載荷變形最大,達到30.219 mm。右側橫坡載荷變形最小,為21.835 mm。在作業過程中,要特別注意前側縱坡載荷下產生的較大變形。

圖1 高空作業平臺工況位置

圖2 網格劃分

3.4 應力分析

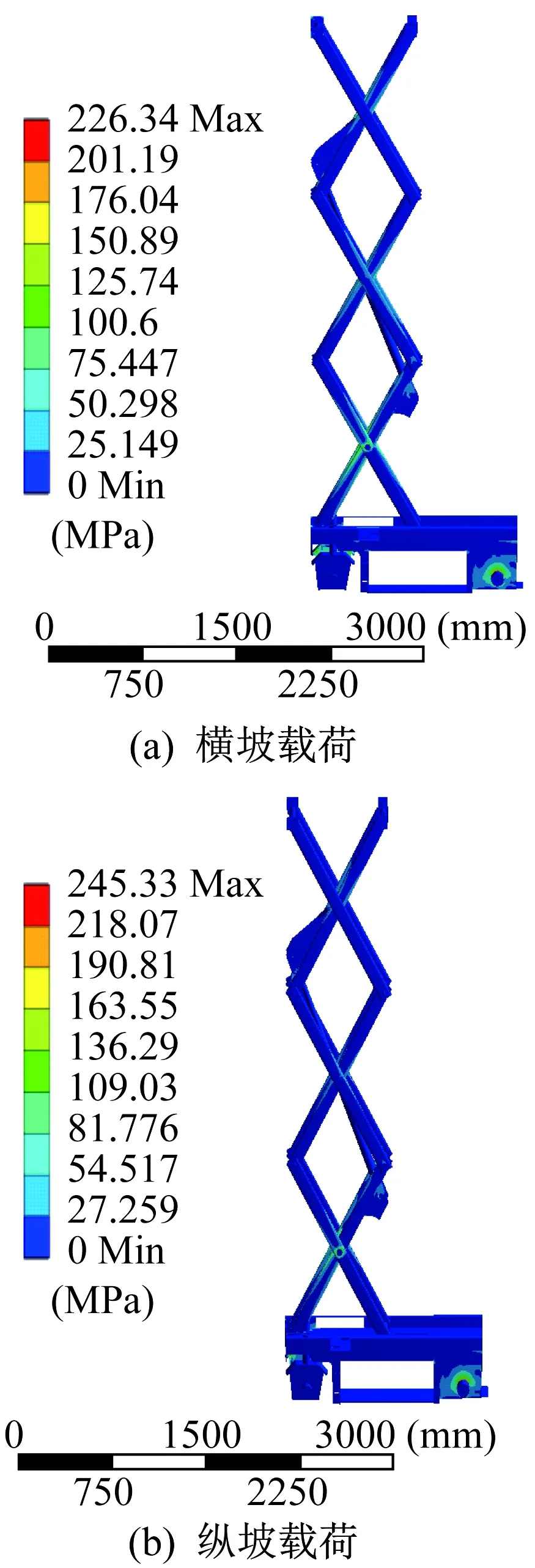

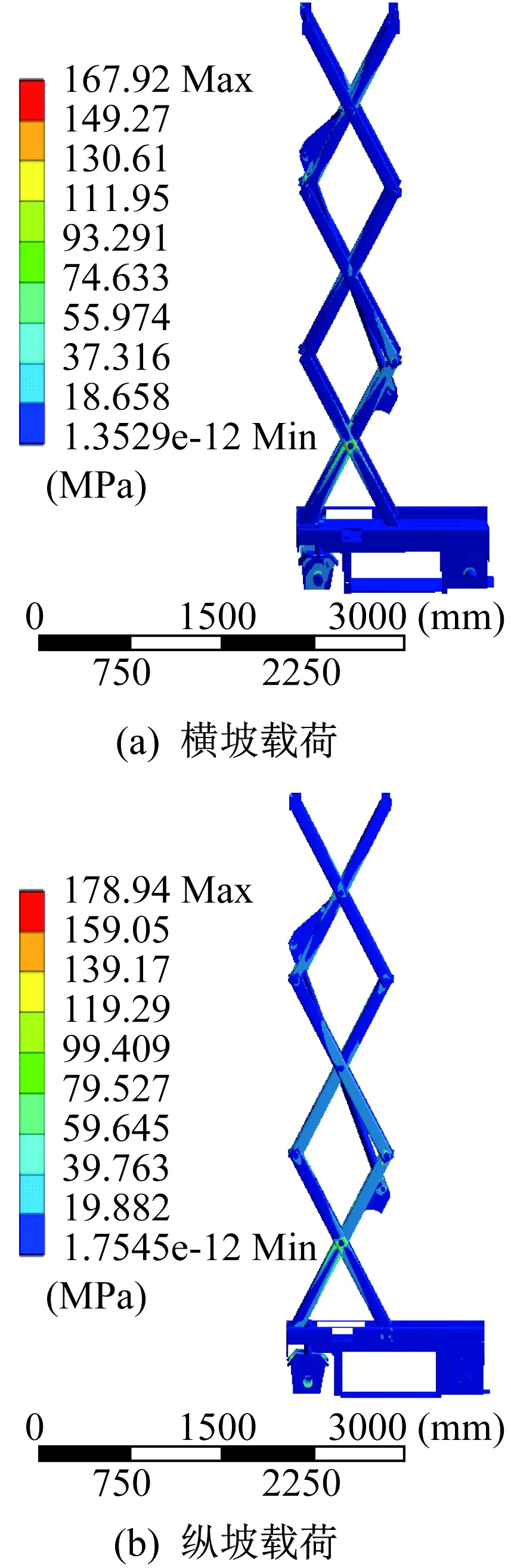

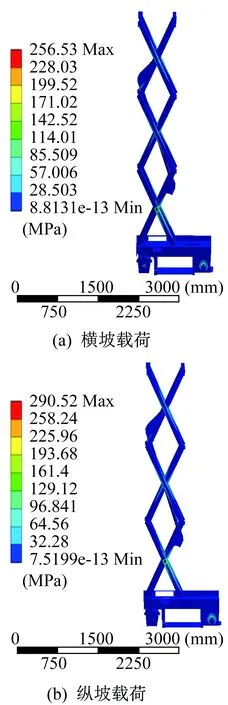

前側、右側、后側應力分析依次如圖6、圖7、圖8所示。

圖3 前側變形分析

圖4 右側變形分析

圖5 后側變形分析

圖6 前側應力分析

圖7 右側應力分析

圖8 后側應力分析

根據前側、右側、后側應力分析,縱坡載荷下的應力均大于橫坡載荷。后側縱坡載荷應力最大,達到290.52 MPa。右側橫坡載荷應力最小,為167.92 MPa。最大應力滿足材料要求。

4 疲勞校核

依據GB/T 3811—2008《起重機設計規范》,采用許用應力設計法進行疲勞校核。根據工作循環次數和載荷譜因數,判定結構件的工作級別等級為E5。非焊接構件的應力集中等級為W0,焊接構件的應力集中等級為K1。

拉伸應力計算式為:

(1)

式中:[σrt]為許用拉伸應力;[σ-1]為疲勞許用應力基本值;r為應力比,取0。

壓縮應力計算式為:

(2)

式中:[σrc]為許用壓縮應力。

剪切應力計算式為:

(3)

式中:[τxyr]為許用剪切應力。

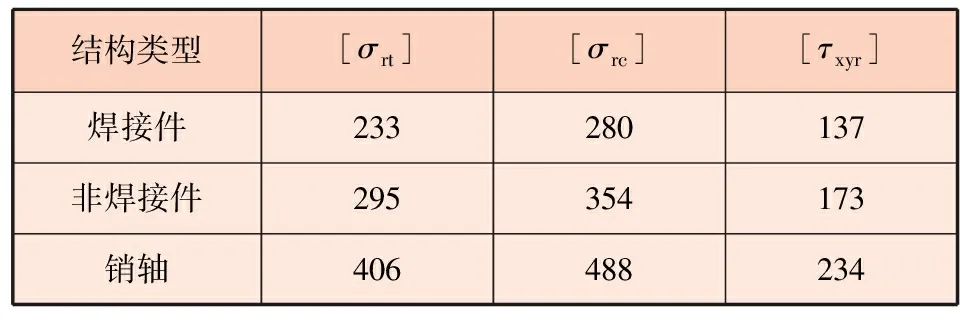

焊接件[σ-1]取140 MPa,非焊接件[σ-1]取177 MPa,銷軸[σ-1]取244 MPa。代入式(1)~式(3),可得高空作業平臺各許用疲勞應力,見表3。基于前述各工況的應力,得到叉臂桿、叉臂油缸支座、叉臂銷軸的最大疲勞應力,見表4。

表3 高空作業平臺許用疲勞應力 MPa

表4 結構件最大疲勞應力 MPa

經對比,各結構件的最大疲勞應力均小于許用疲勞應力,滿足要求。

5 結束語

根據高空作業平臺使用環境,分為橫坡與縱坡載荷,根據具體位置,分為前側、右側、后側工況,然后分別進行強度和疲勞校核。

通過對各工況的強度及疲勞校核,得到高空作業平臺變形及應力情況,通過與許用疲勞應力比較,確認各結構件均滿足設計要求。