城市河道生態修復方法的分析與探討

朱永良

(黃山市豐樂水庫工程管理處,安徽 黃山 245061)

0 引 言

水土保持生態區,是國家建設生態補償機制、實施生態試點改革的試驗田[1]。相關水土保持重點生態區的山水林田湖草沙一體化保護和修復工程,是一項圍繞“做好黃山水土保持區的生態修復作業,著力打造以生態功能提升”為主題的生態修復工程。

1 城市河道生態修復方法設計

1.1 劃分生態修復分區與生態單元

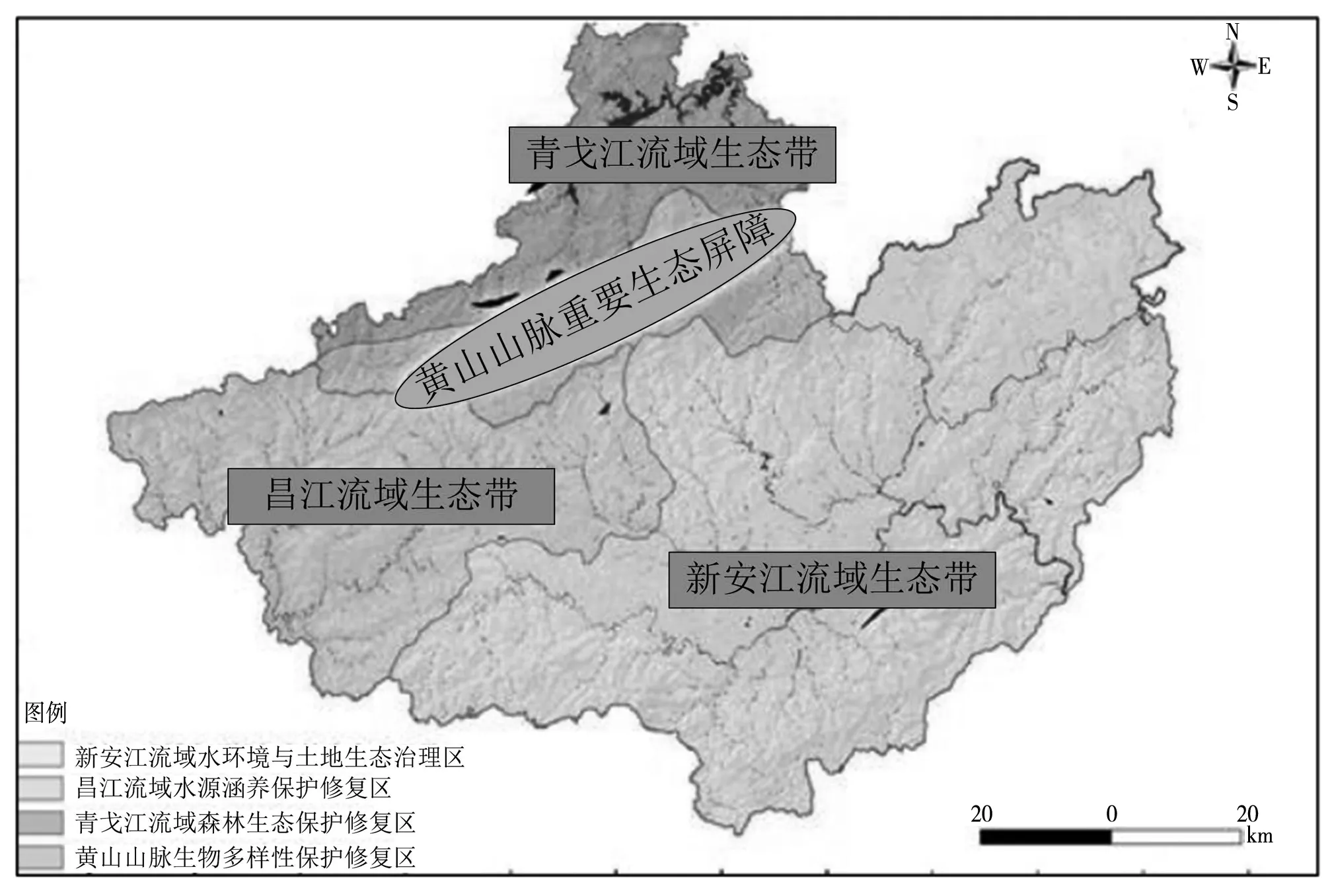

為了實現對河道生態的有效修復,應在相關工作前,對生態修復分區與生態單元進行劃分。以黃山市山水林田湖生態修復項目為例,依據水土保持重點生態區生態功能定位,圍繞“山、水、林”三大核心要素,建立“山脈-三江流域”的總體布局(“三江流域”是指新安江、青弋江、昌江三江流域),以此為依據,開展生態修復保護工作。

在劃分生態單元時,應將重點置于開展森林水土保持與生物多樣性保護提升、森林生態保護與修復、水土流失治理、河道及緩沖帶生態治理與廊道修復、礦山修復與土地整治、物聯網與監管能力等提升工程方面,以此種方式,實現“山、水、林、田、湖、草、沙”等多種生態構成要素之間具有較強的聯動性[2]。在此基礎上,定位劃分區域中的關鍵節點,嘗試基于統籌角度,對生態功能進行快速恢復,以此維護其生態安全屏障地位。

城市河道水土保持重點生態區中,山水林田湖草沙一體化保護和修復工程分為四個主要修復治理單元,分別為:黃山山脈生物多樣性保護區、青弋江流域森林生態保護修復區、新安江流域水環境與土地生態治理區、昌江流域水源涵養保護修復區。

1.2 生態保護修復模式選擇

根據對地區生態修復現狀的調查,提出4種生態保護修復模式,具體內容見表1。

表1 生態保護修復模式

在開展與之相關的作業時應明確,恢復地區生物物種多樣性,是實現生態修復的最有效與最集中措施,因此,需要在完成生態保護修復模式的選擇后,對其中的生物工程實施技術進行詳細研究。生物多樣性技術如圖1所示。

圖1 生物多樣性技術線路圖

根據修復工程的實際作業需求,選擇對應的修復手段,實現對生態環境的有效治理。

1.3 生態修復工程布局與時序安排

在對城市河道生態修復區域進行工程布局和時序安排前,首先需要明確該區域內的具體生態功能定位,將水土保持重點生態區作為重點,實現多節點的總體空間布局結構[3]。同時,重點開展森林生態修復水土保持與生物多樣性保護、水生態環境治理提升與河岸緩沖帶生態廊道修復、土地生態恢復與水土流失防治礦山修復與土地綜合整治,實現“山、水、林、田、湖、草、沙”多要素聯動,維護安徽地區重要生態安全屏障地位,提高特色優質生態產品供給能力[4]。以黃山水土保持生態區為例,該區域山水林田湖草沙總體空間布局應當按照如圖2所示內容完成布置。

圖2 黃山水土保持生態區山水林田湖草沙總體空間布局示意圖

按照圖2所示內容,實現對城市河道生態修復工程在空間上的布局后,再以此為基礎對其時序進行安排。通過對修復項目整體梳理和安排,確定項目大類分為:森林水土保持與生物多樣性保護提升工程;流域水生態環境治理工程;礦山修復整治工程;物聯網與監管能力提升工程[5]。又可將各個工程劃分為多個子項目工程,例如將第一項工程分為生物多樣性保護子工程、林業增綠增效子工程等,將第二項工程分為水土流失治理子工程、水源地生態治理與修復子工程等,依此類推,針對其進行時序安排,從而保障項目分期實施、分類進行。

2 應用實例分析

按照上述內容,完成對城市河道生態修復方法的設計后,為了進一步驗證其應用效果,選擇以安徽省黃山水土保持重點生態區為例,針對其開展河道生態修復。安徽省黃山水土保持重點生態區隸屬國家生態安全“三區四帶”總體布局中的長江重點生態區。黃山水土保持重點生態區連接國家級自然保護區天目山山脈,西連接國家級自然保護區牯牛降并進一步向南連接懷玉山山脈,綿延近200 km。黃山山脈是華東區域的“小三江源”,分別是向北的青弋江水系注入長江,向南的昌江水系注入鄱陽湖。黃山水土保持重點生態區主要包括黃山市與宣城市績溪縣。黃山市位于安徽最南端,皖浙贛三省交界處,同時與長江三角洲毗鄰。利用本文上述提出的修復方法針對該區域內現有生態環境問題進行修復。為了實現對修復結果的量化分析,通過計算生態修復指數的方式,計算得出完成修復后該區域生態修復指數,并將其與修復前的生態指數進行對比。完成修復后區域生態修復指數及修復前生態指數計算公式為:

P=W+N1+T+N2

(1)

式中:P為生態修復指數或生態指數;W為河道生態土壤濕度指數;N1為廢棄地裸土指數;N2為生態植被覆蓋率;T為地表溫度。根據上述公式,計算得出修復前后該區域生態指數,見表2。

表2 修復前后河道生態指數對比表

從表2可以看出,修復前生態指數均在0.400~0.550,而按照本文上述提出的修復方法完成修復后的生態修復指數均超過0.900。因此,通過實驗證明,本文上述提出的修復方法在應用到實際修復項目當中,可有效提高河道生態指數,推動生態農漁業和經濟林業發展,為農業增產增收提供資源。

3 結束語

為了進一步落實此項工程,本文以某城市河道為例,對其生態修復方法展開設計研究,以此實現國家生態安全屏障更加牢固,區域生態安全與資源安全保障更加可靠,內部生態安全態勢更加健康與持續。