文物“變臉”,是修復還是破壞?

朱雅琪

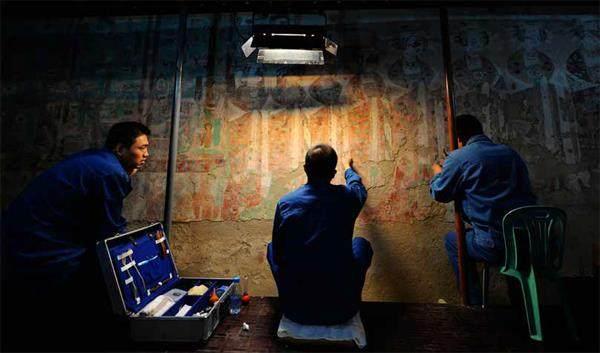

工作人員在埃及盧克索進行文物修復工作。

近年來,文物“破壞性修復”屢見不鮮:最美野長城被砂漿抹平,遼寧省朝陽市的清代壁畫中的仙女被修成“花大姐”,杭州的民國古建筑“秋水山莊”被刷上“土豪金”……原建筑失去了美感,形神盡毀。

廣州有許多歷史文化建筑遺產,尤其是老城區,建筑外立面的精美雕刻讓人嘆為觀止。然而,現在許多建筑都遭遇了破壞性修復,被人為拆除了雕刻等裝飾,并貼上了瓷磚。

陜西省禮泉縣駿馬鎮雙佛曹村雙佛寺,有兩尊唐代的石佛像,在20世紀六七十年代,為避免石佛被毀,村民們將石佛深埋在地下,直至80年代初才挖出來重新安放。1981年至1985年全國第二次文物普查期間,雙佛曹村的兩尊石佛被列入文物保護范圍。石佛因埋地下而侵蝕嚴重,村里人便湊些錢,請工匠維修。誰知,工匠使用水泥來修補石佛頭部破損處,唐代石佛的文物價值因此被破壞。

相比于水泥重塑唐代石佛,遼寧省朝陽市鳳凰山風景區云接寺的清代壁畫,遭遇破壞性修復之后,連恢復原貌都成了難題。該事件源自網友“五角楓”去云接寺游玩,結果發現該寺娘娘殿的清代壁畫被重新繪制,并將慘遭破壞性修復的壁畫拍攝照片,發布到網絡,引發輿論大嘩。

“五角楓”發布的照片,呈現出了壁畫修復前后的狀態。修復之前的壁畫畫風細膩傳神,而修復之后的壁畫色彩鮮艷、線條簡單、人物表情木訥,原畫作的韻味蕩然無存,兩者對比反差強烈。修復后的壁畫堪比動畫片式的畫風,完全是毀文物,看不出壁畫的絲毫文物價值。

寺院中的壁畫不同于其他文物,畫師在原畫上重新描繪,使用的往往是現代顏料。這些顏料附著在壁畫之上,壁畫的藝術風格即被破壞。更為致命的是,用現代顏料重新在壁畫上繪制完成之后,大多會涂上一層清漆。清漆涂上之后,再想恢復原貌,極其艱難。本來修復文物是為保護文物,結果卻變成了毀文物。

國內發生多起文物破壞性修復的事件,究其原因,雖然單位有文物修復資質,但從業人員沒有文物修復所需要的技藝或資歷。

“文物醫生”是這樣一群人,他們有一雙神手,能醫好文物的“病”,使文物完好如初。我們在博物館看到的文物那么完整光鮮,多是經過他們的巧手“診治”。

賈文波就是這樣一位聲名遠播的“文物醫生”。他的父親賈玉忠,曾參與國寶重器司母戊鼎、西漢長信宮燈、馬踏飛燕、秦陵兵馬俑等國寶級文物的修復工作。子承父業,在近30年的時間里,賈文波修復各類珍貴文物1200多件,修復后成為國家一級文物的有400多件。在他修復的文物中,有件作品至今提起他仍感自豪,這便是河南三門峽出土的西周虢國編鐘。

1990年,國家十大考古發現之一的西周虢國墓被發現,出土的青銅器多達上萬件,最有價值的便是編鐘,但因墓穴坍塌,編鐘破損情況嚴重。文物部門請來賈文波主持修復工作。在他面前的編鐘共8件,形制為合瓦形,每件都有銘文,且鐘身破碎、銹跡斑斑。

西周時期的編鐘成套被發現,此為首次。為修復這套編鐘,賈文波尋文獻,制定了周密的修復方案。他說,當時最難之處是2個瓦形湊成鐘。修鐘必先了解古代音樂的發展史,敲擊的是哪個方位?震動的聲波是怎么傳出來的?敲鐘的正中間、側面、上面,分別發出不同的聲音,反常聲音的效果如何?每一個環節都要考慮到,才能進行修復。謹慎地制定修復方案后,賈文波小心翼翼地開始了修復。如今,這套來自兩千年之前的編鐘,不僅原貌得以恢復,并且在敲擊時聲音依然悅耳動聽。

年僅29歲的賈文波,修復了國寶級文物西周虢國編鐘,震動了文物界。賈文波說,他十幾歲便跟隨父親學習,父親要求他熟悉修復文物的每個環節,從根基上打牢文物修復的基礎。

1978年賈文波高中畢業,那年北京文物局在文物修復組的基礎上成立了文物復制廠,賈文波成了其中一員。1983年北京文物復制廠解散,他被分配到首都博物館,仍然從事文物修復工作。在首都博物館,他參與的第一項工作,便是修復國子監的9塊清帝御匾。那時的賈文波,是個20歲出頭的年輕人,這么重要的國寶級文物交由他來修復,其壓力可想而知。

修復皇帝題寫的匾額,賈文波的書法知識便派上了用場,這時他才明白父親所說的修復行當要成為多面手的含義。“文物分很多種,紙質、陶瓷等,只有見多識廣,才能眼高手高。每件文物的大小器形結構各不相同,書本上有些東西教不了,只有靠仔細體會,體會到許多無法言表的東西。在文物修復的過程中會有無數啟迪。”

賈文波的文物修復生涯中,記憶最深刻、最難修復的一件文物,是江西新干縣出土的商代獸面紋臥虎立耳銅方鼎(國家一級文物,現存江西省博物館)。當時賈文波在文物界名氣很大,以至于國內無論哪里發現了古代墓葬、出土了文物,都會邀請他前去修復。江西新干縣出土銅方鼎時,當地博物館無法修復,便找到國家文物局,經批準,指派賈文波前去修復。

賈文波到了江西省博物館,看到銅方鼎,不由倒吸一口氣——銅鼎碎成了13片,碎片被一層層泥沙包裹。仔細查看,頭發絲般粗細的紋飾清晰可見,但可惜的是,有的碎片已經部分被腐蝕,破碎極其嚴重。這樣的13塊碎片如何拼接、恢復原來的形態且絕對不可以有絲毫的失誤,難度可想而知。而且沒參照物,修復難度超過以往任何文物。

修復銅方鼎,成了賈文波不斷創新的過程,他設計了數套方案。為了修復銅方鼎被腐蝕的部分,他采用了當時的文物修復從來沒有使用過的玻璃鋼復制技術——先將銅方鼎上面的花紋部位翻個同樣的模子,再采用玻璃鋼的方法修復,一堆碎片就成了整體完好的銅方鼎。

另一個難度較高之處,是把銅鼎的碎片歪的或是癟的部位整形復原。賈文波說,經過無數次的推算,最終決定使用打裱——拿繩捆上銅鼎的2個耳朵,中間拿木頭打裱。銅方鼎的4條腿,則橫裱及豎裱。每天進行一點,最后拿卡尺一量,看一看三角尺卡得是不是方正。高度一致了,再用焊接方法固定,再把裱打開,銅鼎終于成形。其實,清洗、除銹、整形、焊接、補配、鏨花等每一道工序都需要數天時間,而全部的修復環節,則需要數月。

當現代科技介入文物修復后, 3D打印、X光檢測等現代科技手段更多地被應用到了文物修復中。

待到這件高97厘米、口長49.3厘米、寬58厘米的商代獸面紋臥虎立耳銅方鼎青銅器修復成功后展出,觀眾看到青銅器折沿、方唇、立耳、耳上各臥一虎,直壁深腹,藏圓柱足,腹及四角飾獸面紋,腹兩側和下側飾乳釘紋,其莊重典雅的造型非常震撼。

修復了上千件的珍貴文物,賈文波的心得是:修文物和做醫生一樣,容不得絲毫馬虎。在賈文波看來,文物修復師猶如為文物看病的醫生。每件文物都面臨著危險,需要認真地為文物“把脈”。日復一日地清理、打磨、添補、鑲嵌,直至將一件件破碎的文物恢復舊貌。尤其是面對那些破損嚴重甚至一碰就會碎的文物,也便到了一名文物修復師發揮精湛技藝的時候。

文物修復并不是用盡方法,把破損的文物還原至全新的模樣,文物修復師必須本著最小介入的原則,盡可能地保持文物的原貌。

文物修復師必須精通各學科。每件文物,都容納著歷史學、考古學、金石學、化學、金屬工藝學、美術鑒賞、鑒定學等相關學科知識。修復的過程中,需要掌握造紙、紡織、鈑金、鑄造、鎦金、油漆、陶瓷、電焊、石刻、色彩、繪畫和書法等相關工藝技術。

無論什么樣的文物修復,必須遵循3個原則:最小介入、修復材料具有可還原性與可識別性。文物修復并不是用盡方法把破損的文物還原至全新的模樣,文物修復師必須本著最小介入的原則,盡可能地保持文物的原貌。“必須尊重文物的原樣,不能出于個人愛好,對文物有任何改動變動。”

所有遺留下來的文物,不論完好還是殘損,都有它自己的故事。因此,每個修復之處,也要具有可還原性與可識別性,這個修復的過程,也便成了這件文物不可或缺的部分。

當現代科技介入文物修復后,3D打印、X光檢測等現代科技手段更多地被應用到了文物修復中,業內多有追捧之勢。對此賈文波認為,現代科技只能作為文物修復的輔助手段,修復文物還是要靠傳統技藝,現代科技說到底僅僅是一種工具。使用工具的人,如果只會運用科技,但并沒有完全掌握文物修復的技藝,那么,再好的科技手段對文物修復而言意義也并不大。

每件文物修復完成,賈文波覺得便是完成了一次與遠古智者的對話。他說:“我一直覺得做文物修復的最高境界,其實是和古代工匠溝通。我用藝術的眼光和文物進行交流,這樣修復出來的東西,不僅是表面的完整,而且具有了器物的神韻。”

1504年,米開朗基羅的《大衛》雕塑完成。這件用整塊大理石雕刻的巨型藝術品,連基座在內高5.5米、重5.46噸,一時間成為佛羅倫薩的驕傲,但不久之后,這尊雕像遭遇了損毀的命運。

這個故事要從美第奇家族說起。宗教改革運動的戰火燒到羅馬之后,美第奇家族的克萊孟七世喬裝逃往佛羅倫薩,躲進了市政府。憤怒的市民沖進市政府大樓搜尋克萊孟七世,并將桌子從市政府大樓的窗戶向外扔。下落的桌子正好砸在了矗立在領主廣場上的《大衛》雕像上,大衛的胳膊被砸掉了,而克萊孟七世也被自己的堂兄殺死。在那一天,熊熊大火在佛羅倫薩市政府前的廣場上燃燒,無數的書籍、藝術品、文物被毀。

對于修復的概念,在古希臘時便以維護或復原來進行界定,包括對一些殘存的雕像等進行修復或清洗除塵。

此后,美第奇家族選擇了17歲的柯西莫成為繼承人,這位剛剛獲得權力的年輕公爵,肩負著復興美第奇家族的重任。他上任后的第一件事,便是聘米開朗基羅的學生喬爾喬·瓦薩里為宮廷御用畫師,修復被毀壞的《大衛》雕像。柯西莫的舉措,成為佛羅倫薩被損毀的宮殿及藝術品大規模修復的開始,也無意中成為文藝復興時期修復藝術品的開始,由此拉開了歷史上有記載的文化遺產修復的大幕……

1506年,雕像《拉奧孔》開始被修復其彎曲的手臂。雕像殘余部分如何修?此時出現了一種傾向,即將雕像修復至最初的形態。《拉奧孔》最初的形態是什么樣?修復者本著自己的理解,從殘存部分向前延伸,將向前伸的手臂確定為修復最終方案。

利用古代雕像的殘片,修復至原始形態的這一修復觀點在15世紀初成為主流。美第奇家族也不例外,他們將位于佛羅倫薩的宮殿用雕像裝飾,其中很大一部分,即是收集古代雕像的殘片進行修復。并且,這一行為經由彼特拉克魔幻般的文字描述,竟然在文藝復興時期形成了一股審美潮流,成為貴族及王室彰顯身份的手段。

一塊塊古代雕像的殘片成為市場上的寵兒,修復活動的盛行,使得古代雕像復原作為宮殿與官邸的裝飾,成為了風尚。這種流行風刮到了1565年,那一年皮埃特羅·卡魯奈枉萊來到了梵蒂岡的西斯廷教堂,在禮拜堂內,他運用高超的藝術手法,模仿米開朗基羅的畫風,全盤復原了教堂內的濕性壁畫。

對于修復的概念,在古希臘時便以維護或復原來進行界定,包括對一些殘存的雕像等進行修復或清洗除塵。至文藝復興時期,修復的行為僅僅是對損壞的具有歷史、文物價值的器物的破損部位進行修補,那時還沒有針對修復之物與修復行為之間進行理性思考。

修復的行為對被修復的器物有什么影響?這個問題直至一位名叫皮耶羅·愛德華茲的威尼斯畫家,在受意大利政府的委托對一批雕塑作品進行修復時方才引發人們思考。愛德華茲為此專門成立了工作室進行研究,他認為,修復一件雕塑作品,一是要充分研究雕塑本身的藝術性,二是要在修復前制定修復方案,三是必須要對修復行為進行全程監測。

為了完成意大利政府委托的修復工作,愛德華茲于1819年專門成立了一家修復學校,這也是世界上第一所以修復各類藝術品為教學內容的學校。愛德華茲第一次提出了預防性保護的修復理念。此后,各種關于修復的觀點開始出現,主要為3種,即:風格式修復、反修復和折中主義修復。

比如說風格式修復,其代表作為1843年由維歐萊勒杜克主持的法國巴黎圣母院的修復工程,這正是其修復理念的典范。他認為,“修復”的定義并非是將一座建筑保存、對其修復或重建,而是將其恢復到過去任何時候可能都不曾存在過的完整狀態。

基于這一理念下的巴黎圣母院修復工程,維歐萊勒杜克將主入口恢復到了蘇夫洛改建前的狀態,并重建了袖廊交叉處的尖塔,同時復原了“國王廊”中損壞的雕像。位于南立面的玫瑰花窗也復原了,圣器室也恢復了原貌。2年的修復工程之后,人們發現巴黎圣母院恢復為統一的風格了。

對文物修復的討論,發生于18世紀末。當時在英國出現了一場有關古建筑修復問題的大討論,一方認為修復理念是復原式的恢復,另一方認為將歷史建筑修復至一個特定時期的風格,是對歷史真實性的破壞。

這場爭論引來了諸多知名學者參與,其中美術史學家阿洛伊斯·里格爾也加入了大討論。他在奧匈帝國的歷史建筑保護工作中得到啟發,認為應將原始部分與修復部分的差異,以圖片的形式標記,同時以報告的方式記錄。并且,修復應嚴格限制在文物保存所需要的必要范圍內。

至此,關于修復的各種理念一一登上了歷史舞臺,而奠定了現代修復理念的重要人物薩萊·布蘭迪也終于出場了。他融匯了當時的多種修復理念,寫出了一本經典著作《文物修復理論》。這本書中界定了修復的概念,所涉及的修復對象包括繪畫、雕塑、建筑和遺跡等各種藝術門類。

薩萊·布蘭迪系統總結了關于修復的理念,他將“修復”定義為:“修復由認識到藝術作品的物質性存在和其美學、歷史的兩極性質,并考慮將其向未來傳承的方法論環節構成。”強調保護歷史與藝術真實性。后來,薩萊·布蘭迪成為中央修復研究院(現為羅馬保護與修復研究中心)的第一任院長,他的修復理論,直接影響了《威尼斯憲章》和意大利《1972年修復憲章》等具有國際影響的修復憲章、文件的制定。

薩萊·布蘭迪的文物修復理論,并沒有隨著時間的推移而落伍,至今仍是羅馬中央修復研究院、國際文物保護與修復研究中心乃至中國文化遺產研究院等一些機構的重要教學基本課程與方針。值得一提的是,中國關于文物修復的理念的誕生,受薩萊·布蘭迪修復理論的影響也很大。

從宋代開始,中國便有關于手工匠人修復文物的記載,青銅器與字畫的裝裱修復,是當時最常見的。手工藝人有不同流派,如北京派、蘇州派、西安派、濰坊派等。此時的修復業者,有一個共同的特點,即技法和風格各不相同,但并無系統的修復理論的記載。

1924年,梁思成赴美國賓夕法尼亞大學學習建筑。他曾到歐洲參觀希臘、意大利、法國、西班牙等地的著名古建筑,見到國外的古建筑受到保護。梁思成回國之后,致力于將近代西方的建筑理論方法,應用于對中國古建筑的保護與研究。

雖然薩萊·布蘭迪的修復理論影響了中國大批學者,但在業內也存在不同觀點:中國傳統修復技藝,比如說青銅器的修復,在修補破損器物完成之后,往往還會以做偽銹以掩飾修復痕跡。做舊的現象在書畫、陶瓷等文物修復中同樣存在。在古代,做舊是文物修復手藝人的絕活兒,可以來衡量其修復水平的高下,讓人看不出來文物被修復過,是好手藝。但在西方的文物修復理論中,做舊是過度修復,對文物本身的原真性有影響。西方的一些修復師在對青銅器進行修復時,往往會將銹蝕全部除掉。

在與國外文物修復理念進行交流的同時,對一些中國傳統文物的修復應使用中國傳統修復方法與理念。只有這樣,才能將文物修復工作做得更好。

(責編:馬南迪)