中國“巨眼”在冷湖

劉博洋

中國最美星空在哪里?對普通人而言,答案可能五花八門;但對天文學家而言,“標準答案”已躍然紙上。

2021年8月18日,《自然》雜志刊登中國科學院國家天文臺鄧李才研究員團隊的論文,這篇雄文以大量實測數據有力地指出:中國最好的光學天文臺址,位于青海西北部的冷湖鎮海拔4500米的賽什騰山之巔。

天文學家之痛

位于貴州平塘縣克度鎮的“500 米口徑球面射電望遠鏡”(簡稱FAST)。無線電頻段 口徑:500 米

中國科學院國家天文臺興隆觀測站的郭守敬望遠鏡。可見光頻段 口徑:6 米

提起中國天文學,國人已能條件反射般說出位于貴州平塘的“中國天眼”。然而,這架500米口徑球面射電望遠鏡,僅能代表當代天文學寬廣光譜中的射電波段上中國取得的突破性成就。而在更“經典”的可見光波段上發展的“光學天文”,中國天文學家則長期苦于缺乏世界頂級大口徑望遠鏡可用,實在是“巧婦難為無米之炊”。

當前中國口徑最大的光學望遠鏡“郭守敬望遠鏡”,位于北京東北方不遠處、燕山山脈之上的國家天文臺興隆觀測基地。它是一臺口徑6米級的光譜巡天望遠鏡,以能夠同時獲取大量天體光譜的能力著稱。

同在興隆觀測基地的,還有曾長期領有“中國最大口徑通用型光學望遠鏡”桂冠的2.16 米口徑望遠鏡。這里的“通用”,指的是天文學家可以根據自己的科學需求,在獲得批準的時間段,專門觀測自己感興趣的特定天體;而非像“巡天望遠鏡”那樣,主要由望遠鏡運行單位制定巡天計劃,統一安排觀測目標。

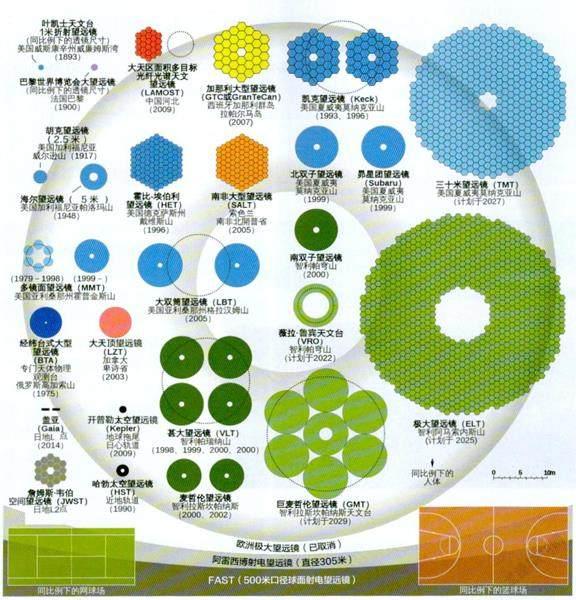

除了2.16米望遠鏡,中國在2米以上的通用型望遠鏡就只有2008年投入使用的云南天文臺麗江觀測基地的2.4米望遠鏡了。而國際上,從20世紀90年代開始,8~10米級的大口徑望遠鏡就不斷涌現。目前,在美國、智利、南非等地,累計已有13座口徑8 米以上的通用型望遠鏡投入使用。歐美各國還在積極醞釀下一代30~40米級超大口徑地基光學望遠鏡計劃。

為什么要修建大口徑光學望遠鏡?

望遠鏡的集光能力與口徑的平方成正比。也就是說,在收集來自遙遠宇宙暗弱星光的能力這方面,世界先進水平已經超過我國十倍以上,并有進一步超越我國百倍以上的趨勢。

從十多年前開始,中國天文學家就不斷討論如何才能“彎道超車”。其間,對于是參加“30米望遠鏡”(TMT)國際合作計劃,還是以我國為主發起20米級望遠鏡的國際合作項目,曾經在學界內有過激烈的爭論。一番溝通折中之后,中國天文學界達成了自主建設口徑12米的大型光學望遠鏡的共識,以爭取在國外30~40米級超大口徑望遠鏡落地之前,搶占10米級望遠鏡梯隊的鰲頭。

全球大尺寸望遠鏡

但12米望遠鏡放在哪,成了個大問題。“郭守敬望遠鏡”所在的興隆觀測基地,號稱東亞最大的光學天文基地。從擁有的望遠鏡數量、質量來說,這無可爭議;但事實上,選址于20世紀60年代的興隆觀測基地,處于北京、天津、承德、唐山等多個環渤海城市群的包夾之中,日益受到周邊城市發展帶來的光污染與霧霾的威脅。原計劃開展銀河系內與銀河系外兩方面巡天任務的“郭守敬望遠鏡”,受限于興隆站不斷惡化的觀測條件,后來只得局限于相對容易開展的銀河系內巡天。

與海拔900多米的興隆觀測站相比,海拔3100多米的麗江觀測站條件稍好,但這里同樣不具備安置10米以上大型望遠鏡的優良條件。為下一代大望遠鏡尋找一個世界頂級的天文臺址,成為中國天文學家必須解決的重大問題。

天文學家眼中的世界頂級天文臺臺址在哪里?

顯然,光學波段天文學觀測最重要的就是晴朗無云的夜空、無光污染和霧霾影響的環境。而要滿足優秀天文臺對晴天率高、降水稀少等氣象條件的嚴格要求,就需要其選址地有荒蕪的山峰和裸露的巖石。用鄧李才研究員的話說,我國既有的興隆、麗江等大型光學臺臺址,“無一不是綠樹蔥蘢、繁花似錦”,直觀上看起來,就與世界頂級天文臺有一定的距離。

世界頂級天文臺臺址的代表——夏威夷莫納克亞天文臺

視寧度直接決定觀測效果

公認的世界頂級天文臺臺址,有夏威夷大島的莫納克亞火山山頂(海拔4200米),以及智利北部的阿塔卡馬高原地區(海拔5000米左右)。兩處天文臺所處的皆是寸草不生的蒼涼之地。

不僅如此,位于太平洋中心的夏威夷,受益于周圍廣袤水體的“熱緩沖器”作用,溫度變化很小;穩定的洋流帶來穩定流動的風,讓星光在穿越這里的大氣時,甚少受到不穩定的大氣湍流的影響,從而可以在望遠鏡中呈現銳利的星象。

衡量大氣穩定程度的是天文學家稱之為“視寧度”的數值。莫納克亞等頂級天文臺的視寧度,通常可以達到1角秒甚至更少;相較而言,興隆等低海拔臺址,其視寧度通常只有2~3角秒。

晴朗干燥、視寧度好、遠離城市,地球上最滿足這些條件的地方在南極。位于南極大陸制高點冰穹A的中國南極昆侖站正在開展的天文學觀測表明,那里是一個條件接近太空的天文觀測寶地。然而與準空間級的條件相對應的,是極其不便的后勤補給條件。

西強于東

要在有限的預算內建設下一代大型光學望遠鏡,我們勢必要把目光投向中國廣袤、高寒的西部。

從2003年開始,國家天文臺就啟動了西部天文臺選址項目,試圖在西藏、青海、新疆或四川的高海拔地點,找到一個能為中國天文發展提供長期可靠支撐的頂級天文臺址。

一度進入人們視野的是西藏阿里、四川稻城、新疆慕士塔格等地。其中海拔5000多米的阿里臺址被寄予厚望:這里距離獅泉河昆莎機場比較近,在交通便利性方面有著較大優勢。但距離阿里臺址最近的小鎮獅泉河,海拔仍在4000米以上,常人難以在此久居。缺乏低海拔后勤補給點成為阿里臺址的重大軟肋。

四川稻城無名山臺址由云南天文臺“中國巨型太陽望遠鏡”團隊發現。在距它1小時車程處,有海拔2800米的桑堆鄉可以為未來的天文臺提供后勤支持。這里的視寧度也相當優異,好于阿里臺址。在2017年的一場內部投票中,稻城臺址在與阿里、慕士塔格的競爭中勝出,成為最被看好的12米望遠鏡選址地。

然而,一個高級別專家組前往稻城考察期間,天公不作美,連續幾天的陰雨促使專家組重視起稻城臺址晴天率低的問題,12米鏡花落誰家懸念重現。

發現冷湖

2009 年,國家天文臺鄧李才研究員在青海德令哈設置了一個口徑1米的小望遠鏡,作為國際恒星觀測網絡(簡稱SONG)的一個節點。

德令哈觀測站本來是紫金山天文臺的一個射電天文學臺站,擁有一架13.7米口徑的毫米波望遠鏡。雖然此站不是為光學天文觀測所設,但 SONG 項目口徑較小,對臺址要求不甚嚴苛,鄧李才當時考察后認為,這里的天空條件也能滿足觀測所需。

然而德令哈市的發展出乎了天文學家的意料。2017年,德令哈市方向的天空背景,已經比項目開始之初亮了1000倍,讓SONG的觀測難以為繼。

恰在此時,青海海西州一個曾經因石油興盛,又因資源枯竭沉寂的小鎮——冷湖,進入了鄧李才的視野。

冷湖是一個極其孤寂的小鎮,常住人口不過百余人。反倒是郊外幾處大面積的石油小鎮遺址,以其書寫著昂揚語錄的斷壁殘垣,昭顯著這里曾經的輝煌。

火星小鎮冷湖

冷湖號稱擁有世界上最大、最成熟的雅丹地貌群。風常年掠過這里荒蕪的山丘,雕刻出一座座前部圓盾形、后部拖著長尾的土包,連綿不絕,直到遠方,是為雅丹地貌。

因為雅丹同樣是火星上一種常見地貌,所以當地以“火星小鎮”包裝這個荒原中的微小人類聚落,甚至還在最雄偉的雅丹景觀“俄博梁”不遠處建設了一座“火星營地”。謀求轉型的當地政府引入了一系列與太空、宇宙概念相關的產業:有以“冷湖”為名的科幻文學獎,還有若干民營航天企業在此落戶建立火箭發射試驗場。

正是在這樣的背景下,鄧李才研究員被邀請到冷湖,考察當地是否有合適的天文臺址。鄧李才到實地一看,這里天空背景暗、干燥,沿途寸草不生,還真的可能有戲。

2017年,當地政府對選址團隊承諾會對冷湖全域進行光污染管控;2018年春,大規模的選址工作就在距離冷湖80千米車程的賽什騰山啟動了。海西州以 12 萬元一天的成本,出動直升機運送人員和物資抵達海拔4200~4500米的幾個選址點。基本氣象參數、視寧度、粉塵含量監測儀器先后到位。2019年秋,一條16千米長的筆直土路和約 20千米長的盤山路修通,大卡車開始往來穿梭,建設進一步提速。

火星小鎮:冷湖

賭對了

這是一番豪賭,而這一次,鄧李才賭對了。在高達95%的監測覆蓋率下,開始監測三年后,冷湖賽什騰山選址點給出了令人振奮的結果。這里的優良晴夜率(能觀測3小時以上的晴夜比率)高達84%,優于阿里的 82%,更遠高于稻城的59%。有一半時間的視寧度優于 0.75 角秒,明顯好于稻城的0.99角秒,也好于慕士塔格的0.84角秒。

這些數據不僅超越國內此前幾個西部選址點,甚至與夏威夷莫納克亞、智利阿塔卡馬相比,也不遑多讓。實際上,冷湖的視寧度追平了莫納克亞,天光背景和水汽含量好于莫納克亞,僅晴空率稍弱于后者。

冷湖鎮海拔僅2800米,距離敦煌機場3小時車程,交通和后勤補給條件也都一流。

綜合來看,這里確實可稱為中國最優秀的光學天文臺址,甚至可稱之為歐亞大陸或東半球最優秀的天文臺址。

而在中國建設頂級天文臺址,受惠的絕不僅僅是中國天文學家:在世界天文學的版圖上,歐洲、東亞、太平洋中部、北美,以及智利、澳大利亞、南非等地的一系列望遠鏡可以織成一張大網,對特定天體進行接力觀測,實現在時間這個維度上連續覆蓋——這叫作時域天文學,是天文學發展的大勢所趨,也是鄧李才研究員的專長。有了冷湖這個頂級臺址,中國天文學家可以更有底氣、更有意義地參與國際時域天文聯測;世界各國天文學家也都得以擁有更優質的連續監測數據。

建設中的冷湖賽什騰山天文臺

冷湖未來

就在《自然》文章出刊前兩天,我登上了賽什騰山——這座繁忙的大工地。盤山公路沿途,已有不少于三處山頭正在大興土木,建設望遠鏡圓頂等基礎設施。僅在海拔4200米的 C點一處,就會聚了好幾個項目的在建工地:中科大—紫金山天文臺2.5米大視場巡天望遠鏡(WFST)、搬遷至此的SONG望遠鏡、中科院地質地球所用于觀測行星的0.8米PAST和1.8米TINTIN望遠鏡、西華師大的0.5米雙筒望遠鏡(50BiN)。

PAST與 50BiN位于一對相鄰且相同大小的白色圓頂中,乍一看,簡直就是莫納克亞山頂兩座10米凱克望遠鏡的翻版。山頂的工人師傅告訴我,他們有的人已經在此駐扎5個月沒有下山。高大的塔吊聳立在蒼穹中——一派熱火朝天的建設景象,令人十分欣快。

據了解,在興隆站無法完全發揮威力的“郭守敬望遠鏡”也有意搬遷至冷湖,并有望在條件成熟時升級到8米口徑;清華大學也正在著力推動口徑6.5米的“寬視場巡天望遠鏡”(MUST)。也就是說,未來冷湖可能擁有兩臺6~8米口徑、威力強大的大視場、多光纖光譜巡天望遠鏡同時工作。

據悉,中國科學院已經將冷湖臺址列入未來大口徑通用望遠鏡建設的藍圖。之前的爭議與困惑終于迎來了曙光。

我已經禁不住暢想,十年之后,大小圓頂林立的賽什騰山,將會是中國天文學家心中怎樣的一座圣殿?!

從賽什騰山頂拍攝到的銀河