中國塔的歷史演進

葉苗

在中國遼闊美麗的大地上,隨處都可以看到古塔的蹤影。這些千姿百態的古塔,其造型之美,結構之巧,雕刻、裝飾之華麗,均堪與我國其他種類的古代建筑相比。然而,在我國早期的古代建筑物中有樓有閣、有臺有榭,卻沒有塔。原來塔這種建筑并不是我國的固有類型,而是外國的一種建筑。在傳入我國以后,塔又和我國原有的建筑形式相結合,形成了一種具有中國民族傳統特色的新的建筑類型。

想要欣賞塔,首先要知道所看的塔屬于什么時代的塔。將塔放進年代,才能更好地了解所看之塔為何有這樣的建筑形制,又為何在此地建塔。

從歷史文獻的記載和我國現存古塔、古塔遺址的調查分析得知,古塔的發展大體上可分為三個階段。

東漢到唐朝初年,為古塔發展的第一階段。在這一階段中,印度的塔開始和我國傳統建筑形式互相結合,是不斷磨合的階段。

佛教初入中國時,勢必要在迎合中國傳統建筑風格的前提下改變其本來面目。由于時間久遠,當時的建筑已經沒有實物,但是我們借助文獻記載得知,中國最早期的佛塔,主要是樓閣式的建筑。《三國志》《后漢書》均記載漢末修筑的徐州浮屠寺塔是一座大木塔,頂上有九重銅制的塔剎,重要閣道的塔身層數也不會太少。

伴隨洛陽城東,中華第一寺——白馬寺的興建,中華第一塔——白馬寺齊云塔誕生。佛塔于東漢永平十二年(69)三月初一動工,次年十二月初八日完成,塔高九層,高五百尺,“珠宮幽邃,遙瞻丈六之光,悉堵凌云,依稀尺五之上”,“及若岳峙,號曰齊云”,就此開啟了中華佛教崇尚繞佛塔禮拜的根源。

從東漢開始,除了一些特殊的禮制建筑之外,自戰國至西漢一直流行的高臺建筑逐漸為木構高樓所替代。正是各種各樣的木構高樓,構成了東漢建筑的時代特色。此外還要看到,秦漢時期的帝王、貴族普遍熱衷于求仙望氣、承露接引等事,根據“仙人好樓居”的說法,至少在漢武帝之時就已經出現了高達50丈的井搟樓(即用大木實疊而成的高樓),用于求神迎仙。所以木構高樓不僅是當時最顯高貴的建筑,同時也是頗具神秘性的建筑,把佛塔(萃堵波) “嫁接”其上,在當時,實在是一種非常有利于佛教傳播的選擇。

漢代的佛塔雖然已無實例可尋,但我們尚可從河南故縣出土的陶樓和甘肅武威出土的陶碉樓形態中可見其大概。這種由構架式樓閣與萃堵波結合而成的方形木塔,自東漢時期問世以來,歷魏、晉、南北朝數百年而不衰,成為此一時期佛塔的經典樣式。這里順帶要提的是,在這一時期還出現了一些亭閣式塔,它們雖然也是萃堵波與中國原有建筑形式相結合的產物,但并不是該時期佛塔建筑的主流。

從唐朝經兩宋至遼、金時期是我國古塔發展的第二個階段,也是我國古塔發展的高峰時期。

唐、兩宋時期古塔的建筑達到了空前繁榮的程度。塔的總體數量較前代大增,建塔的材料也更為豐富了,除了木材和磚、石以外,還使用了銅、鐵、琉璃等材質。閣樓式、密檐式、亭閣式塔正值盛年,花塔和寶篋印經塔又現異彩。這一時期,是從以木塔為主轉向以磚石塔為主的最后階段。由于材料的改變,使建筑造型與技術也相應有所變化。其中最重要的一點是,塔的平面從四方形逐漸演變為六角形和八角形。

根據文獻記載和實物考察得知,早期的木塔平面大多是方形,這種平面來源于樓閣的平面。隋唐以及以前的磚石塔,雖然有少量的六角形、八角形塔,甚至還有嵩岳寺塔十二邊形的特例,但是就現存的唐塔的情況來看,大多還是方形塔。

唐朝是中國歷史上的盛世強國,歷時近300年。由于政治、經濟和文化的空前發展,在我國塔史上掀起第一次高潮。其主要分布在陜西長安、河南嵩山、山西地區、山東歷城、北京房山、云南等地。

唐代塔平面基本都是以方形為主,建塔材料以磚、石為主,式樣有樓閣式和內部空筒外部密檐式。無臺基和基座,塔身從基礎磚砌到地面之上。塔身光而平,不做任何雕飾。第一層比較高,二層以上塔身逐步縮減,塔檐自中間向上下各部位都有收分,外觀輪廓具有彎曲的旋律,姿態十分優美。唐代塔內部都做木樓板,然后用木梯上下。當遭大火或地震時,常把木樓板燒光或毀壞,變成為一個大型的磚筒。所以說唐代塔內部結構稱之為“空筒式結構”。當然,唐代也有少數的其他類型的塔,諸如平面六角形、八角形、圓形等。

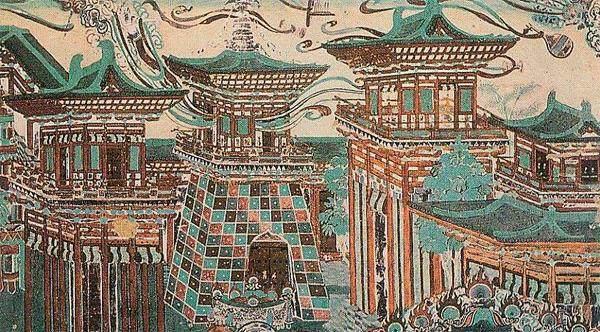

在敦煌石窟中保存的大量唐代佛教寺院壁畫多是反映西方極樂凈土輝煌、歡快的景象。在正面宮殿的兩側各聳立著一座樓閣式佛塔,底層猶如高大的基座呈錐體形,正面開火焰券門。單層塔體完全是樓閣建制,平座圍欄,廊柱開間,上檐飛翹。頂部四角攢尖,樹立塔剎且鏈索系四角。這表明了在實例中十分罕見的樓閣式木塔實際是古代佛塔的主流,反映了印度塔和中國重樓融合過程中的中間狀態。同時唐代以后,寺塔布局發生了巨變,出現了在大殿前建雙塔或一塔一閣并峙等過渡形式,在壁畫中已得到顯現。最可惜的是這些瑰麗的唐代寺院建筑在華夏大地上沒有任何遺存了。唐代佛塔的典型代表當數西安慈恩寺大雁塔。

但入宋以后,六角形、八角形塔很快就取代了方形塔。塔之平面的變化,首先是建筑工匠們從長期的造塔實踐中積累的豐富經驗所致。我國是一個多地震的國家,高層建筑特別是磚石結構高層建筑,極易在地震中受到破壞。古代工匠們從對地震受損情況的觀察中,已經認識到了建筑物的銳角部分在地震中因受力集中而容易損壞。但鈍角或圓角部分在地震時因受力較為均勻而不易損壞。所以處于使用和堅固兩方面的考慮,自然要改變古塔的平面。其次,為適應人們登塔遠望的需要,也是古塔平面發生變化的原因。木塔雖為方形,但卻便于設置平座,使人們能夠走出塔身,憑欄周覽。改為磚石塔后,平座就不能挑出太遠,人們走出塔身便很困難,而且危險性也大大增加。改為六角形或八角形后,不僅能有效地擴大視野,而且還有利于減弱風力,其優勢是十分明顯的。

由于社會風習的變化,唐與宋、遼、金時期的古塔,在審美特征上也有了明顯的差異。大致來說,唐時修建的塔一般不尚裝飾,唐人追求的主要是簡練而明確的線條,穩定而端莊的輪廓,親切而和諧的節奏,唐塔表現出來的是唐人豪放的個性和氣度。而宋人卻是追求細膩纖秀,精雕細琢,柔和清麗,所以宋塔的藝術便在裝飾的、表現的、外在的方面開拓新的境界,極力渲染其令人目眩的輪廓變化和頗有俗艷之嫌的形式美。至于與宋對峙的遼和金,則是在唐風宋韻的混合當中,譜寫了中國古塔的黃金時代里又一輝煌篇章,宗教內在的感染力,是造塔者極力要表現的唯一主題。

從元代經明代到清代,是我國古塔發展的第三個階段。

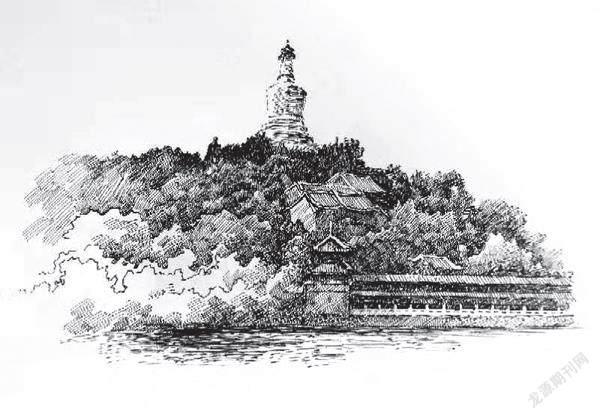

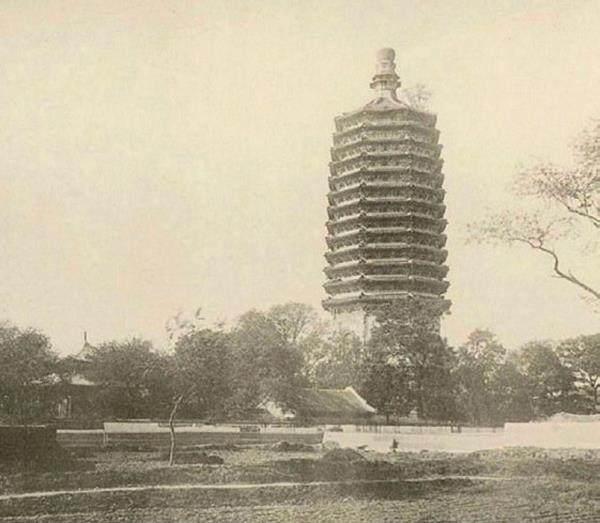

元代以后,塔的材料和結構技術,再無更高的突破,只是在形式上有了一些新的發展。最為明顯的是,隨著喇嘛教的傳播,瓶形的喇嘛塔進入了中國佛塔的行列。這種帶有強烈異域風格的塔,長期保持了它們那莊重碩壯而又豐滿的造型。從元至清600年間,這種塔形的主要變化,是其塔剎(即“十三天”)比例的變更,從元代的尖錐形,發展成為直筒形。明代以后,仿照印度佛陀伽耶金剛寶塔形式而來的金剛寶座式塔又和喇嘛塔一起,推動中國古塔的建造出現一次回光返照般的高潮。然而,從整體來看,從元代以后,塔的數量已經大大減少,佛塔的建造卻處在不斷衰落之中,而各種與佛教關系不大的文峰塔、風水塔卻大量建造,精品不多,不少是粗制濫造的,審美價值也大打折扣。

天寧寺舍利塔