溥儀自校自批《我的前半生》

方繼孝

《我的前半生》眾所周知出自愛新覺羅·溥儀之手,不單講述了末代皇帝跌宕的人生軌跡,更展示了清王朝“日落西山”的歷程。不為人知的是,雖然這本書經過出版、歷史等多方力量參與,但溥儀先生則在其中經歷了諸多“自校自編”的剖析與堅守、澄清與展現……

在所方的反復教育下,溥儀于1957年下半年起,開始撰寫《我的前半生》,歷時一年半左右。在這個過程中,所方領導親自審閱書稿,幫助他推敲和修改。由于溥儀寫作能力較差,所方就指令溥杰幫助他寫,還讓許多偽滿大臣、將官為他提供偽滿時期的材料;又從遼寧圖書館借來一些圖書,包括許多演義小說,如《 清宮十三朝演義》等稗官野史,供其參考。1958年春,愛新覺羅.溥儀在撫順戰犯管理所(后稱:中國人民解放軍沈陽軍區戰犯管理所),完成了以認罪書形式的《我的前半生》初稿。現存敝齋的三冊油印本,就是根據溥儀的初稿,由戰犯自刻蠟板,油印的。據說油印了60套,送公安部領導傳閱并報毛澤東、劉少奇、周恩來等中央領導同志參閱。

在中央領導表示油印本“寫得還不錯”的情況下,公安部因勢利導,要求群眾出版社完成這部既有教育意義又有史料價值的《我的前半生》的編印工作。1960年1月,一部灰色封面的、把45萬字的油印本排印成鉛活字本的《我的前半生》(俗稱“灰皮本”),以“政法系統內部發行”的傳播方式問世了。之后幾年,按照中央有關領導的指示,群眾出版社又安排李文達等有關編輯與溥儀一起,在“灰皮本”的基礎上進行修改加工以至“另起爐灶”,終于在1963年3月,將后來震撼世界的《我的前半生》付梓。毋庸置疑,若沒有當年溥儀原創,戰犯自刻蠟板的《我的前半生》油印本,也就不會出現至今仍暢銷不衰的《我的前半生》。

由于歷史原因,這冊溥儀堪稱“母本”的油印版的《我的前半生》存世已經寥寥無幾。根據油印本印制的大字號、十六開本,“未定稿”形式的《我的前半生》上、中、下三冊,曾在拍賣會上出現過,但價格不菲。

現存敝齋的不僅有油印本《我的前半生》(上中下三冊),根據油印本印制的大字號十六開本《我的前半生》(未定稿三冊),重要的是,溥儀自批自校的“一稿本”清樣(即:溥修本)和1964年3月,先后于北京和香港公開出版發行的《我的前半生》溥儀親筆修改書稿清樣(按:封皮為毛邊紙,溥儀親筆題簽《我的前半生》)亦存敝齋。據群眾出版社資深編輯孟向榮說,至今他是第一次在我家見到油印本和“溥修本”。

孟向榮曾向我介紹有關溥儀參與修訂《我的前半生》的一些情節。他介紹:1962年3月之后,《我的前半生》第一個送審大字本溥儀認真批校百余處,即現存方家的版本。據天津人民出版社1996年6月版《愛新覺羅·溥儀日記》記載,溥儀在大字本到小字本的進階過程中,從1963年1月16日到1963年6月12日曾19次來群眾出版社參與審改《我的前半生》。這年8月22日,他根據全國政協有關領導的指示,又到群眾出版社聯系,要求取回三份《我的前半生》付印前的清樣。這年9月4日,溥儀第一次見到了這部書稿的清樣。這部有多處溥儀親筆批校的清樣,則是溥儀從群眾出版社取回的三份清樣中的一份,另有一份政協的申伯純先生批注后由溥儀帶回群眾出版社。

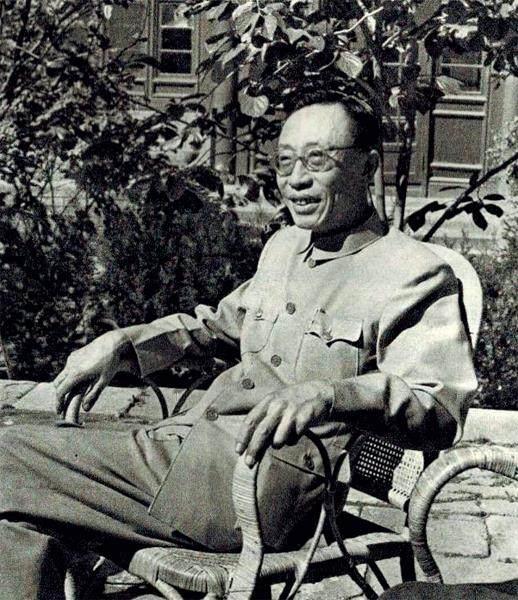

溥儀先生在植物園

溥儀自校自批“ 溥修本”封皮

雖然“油印本”和“溥修本”在敝齋保存數十年,但我從未認真閱讀過。直到2011年5月30日,我與群眾出版社簽訂出版“溥修本”的合同后,在整理“溥修本”過程中,我才認真地對溥儀親筆批校的《我的前半生》清樣,進行了品讀。仔細讀溥儀在書中的批校文字,深深地品味到溥儀先生對《我的前半生》極其重視;他是抱著對歷史真相的負責態度寫下“批語”和修改建議的。也是因為溥儀先生有了這樣的一種態度,他在審讀書稿時,是逐字逐句,反復認真地研讀,在他批校文字的字里行間,不僅有對標點、符號的改正;地點、時間、人名的更正,更有對史實訛誤的糾正。像書稿中錯把萬福麟寫成湯玉麟,把時任山東省主席韓德勤,誤認為是前任山東省主席韓復榘,“濤貝勒”寫成“溥貝勒”等等,他都認真給予更改過來。對于有的事情書稿有牽強附會之處,溥儀會強調改正,并把自己的想法寫在書稿的空白處。如書中有一段寫溥杰因妻子常和時稱“四大公子”的兩個花花公子張學良和盧小嘉(浙江總督盧永祥之弟)到北京飯店跳舞,溥杰頗受刺激的描寫,溥儀認為描寫不準確,他寫到:

這一段似乎改一改好吧!因為我想溥杰決不會因他的妻子和張學良親近而賭氣,并且用下面例子更可說明他不會賭氣。如果他賭氣,他怎么又聽張學良的話,把自己妻子送到張學良的姨太太公館中去呢?所以我的意見可以把溥杰受刺激和賭氣改正過來。還有說被稱為“四大公子的兩個花花公子”幾個字刪去。

為說明溥杰與妻子離婚的原因,他又補充說:

溥杰結婚后夫婦感情沒有不好,盡管作萱和別人親近,甚至強劫我父親東西,溥杰并始終對他留戀不已,直到吉岡強迫他們離婚。

在有一段描寫戰犯中有一個在民國初年在日本人支持下率領蒙古土匪實行武裝叛亂圖謀恢復清朝的巴布扎布的兒子老正有一次與溥儀談話中說:

直率而不擅口才的老正,有一次對我說出了很有一定代表性的感想:我現在算是知道了皇帝是個什么玩意兒了。以前我們全家人怎么那么崇拜你!我從小發下誓愿,為復辟我送掉性命都干,誰知你是個又自私又虛偽的廢物!我真遺憾不能把這些告訴我母親,她簡直把你看成活菩薩似的崇拜。真可惜,她早死了!

溥儀對此段的描寫,很不認可,他認為應當刪去。他的看法是:

正德爾的所謂直率是不現實的,當時誰和他親近的就是好人,批評他一次,他是永遠忘不了的,不是背后罵,就是圖報復,如羅振邦在他評獎時曾批評他,他從此便永遠不和羅談話。他在散步時故意和別人談話,說將和我拼命,殺死我,他也可以出名。這個人欺軟怕硬,而且當我在特赦時他態度立即對我變好,他還向我要手帕當紀念品,我因忙沒有給他。他又在溥杰特赦時,向他要紀念品,說是代我給他的。當然他有時勇于揭露自己思想錯誤是好的,可是檢討盡管檢討,下次還是照樣犯。所以我說他對我的上述這些話,我認為應當不用。因為他說話的動機是不純的,是挾私怨而說的,我認為這一段可以刪去。

對于有些不合實際的內容,溥儀更是建議改寫。如“我記得在我揭發關東軍這批戰犯罪行后,審判長問我:你還要說什么?”溥儀在這段話的旁邊寫上兩個大大的“注意”!并寫下說明的文字:

有一次是檢察長問我,而不是審判長問我。因為在當時審判長除在開庭時正式對證人問話外,并沒有向證人作隨時的個人的談話。這樣寫對法庭審判長問我話的記錄不符合。我想改寫為“開庭前檢察長曾問我……”

有些雖然是事實,但溥儀認為沒必要作刺激他人的事情,也提出刪掉的建議,如描寫他的七叔載濤在溥儀退位后在稱謂上的變化一段,溥儀就認為可以刪去:

這固然是事實,但是這也不是非揭露不可的事。為了團結這個老人,可能在工作上發揮些積極作用,避免不必要對他的刺激,我認為可以刪去這幾句話。

對于書中對某些人物的描繪和細節的描寫,溥儀也認真對待,該補充的補充,不確切的給予更改,如書稿說胡嗣瑗是“南書房行走”,溥儀則糾正說:

胡嗣瑗不是“南書房行走”。

書稿中描述羅振玉說:“羅振玉到宮里來的時候,五十出頭不多,中等個兒,戴一副金絲近視眼鏡(當我的面就摘下不戴),下巴上有一綹黃白山羊胡子。”溥儀在這句話的后面添上了:

腦袋后面垂著一個白色的辮子

像這樣的添加、刪除,全書稿中有很多處,限于篇幅到此為止。

上個世紀60年代,溥儀這樣的身份是不可能獨自完成這樣一部影響巨大的自傳作品并得到出版的,盡管如此,溥儀并沒有因群眾出版社的參與,乃至成為創作的主體而放棄對《我的前半生》創作的參與權。溥儀在《我的前半生》書稿留下的近百處、數千字的增添、說明和建議刪去的文字,究竟被采納、吸收了多少呢?我曾利用幾個休息日用“溥修本”和1964年3月先后于北京和香港公開出版發行的《我的前半生》書稿清樣上溥儀親筆修改處,與1964年3月第一版的《我的前半生》進行了對照,總體上講,作為《我的前半生》的創作主體之一的群眾出版社,是很尊重溥儀對書稿提出的建議的,有很多內容按照溥儀的意見,作了增刪或調整。