年輕與健康,可以源自內“菌”

長久以來,人們一直期望能延緩,甚至逆轉衰老。隨著年齡增長,各種各樣的致病微生物加大頻率折磨我們。為了抵御這些病原體,人體集結了另一些微生物“衛兵”,它們大量存在于腸道中。我們“喂養”它們,以此來換取它們的“服務”。但隨著我們一天天老去,這些腸道微生物幫助機體對抗疾病的有效性變得越來越差。

基于這一現象,有科學家開始推測:人類年輕與健康的秘密可能和人體本身無關,其關鍵可能在于和人體互惠互利的腸道微生物。

早在你出生前,你的腸道微生物組就已開始發育。母親的子宮本被認為應是無菌的環境,但最近有研究顯示,子宮中存在某些細菌和真菌,它們會在胎兒發育的過程中進入胎兒體內。胎兒出生時,在經過產道時會接觸到更多來自母親身體的微生物。其他的一些早期的“殖民”微生物則來自周圍環境,尤其是來源于飲食。在另一項讓人意外的發現中,科學家在母乳中也找到了獨特的微生物組。

嬰兒的腸道微生物主要由以乳糖為食的微生物(多為乳酸菌和雙歧桿菌)構成。在嬰兒的食物由流食向固體食物過渡時,這兩種細菌會逐漸被另一些細菌取代(如果后來的飲食中仍包含乳制品,那么仍會有少量的乳酸菌和雙歧桿菌遺留下來)。在取代乳酸菌和雙歧桿菌的細菌中有兩種數量比較多,一種是以膳食纖維為食的厚壁菌,另一種是以糖類和脂肪為食的擬桿菌。

在人漫長的一生中,腸道微生物的細菌種類和數量不會一直保持不變。隨著人體發育和衰老,擬桿菌的數量會大幅增加,這是全球快餐文化流行導致的結果之一(快餐中通常有大量的碳水化合物和脂肪)。另外,在童年時接受抗生素治療也會大大削弱體內微生物組。盡管受傷的微生物組會隨著時間慢慢恢復,但小鼠實驗證明,再次形成的微生物組的多樣性可能再也不如從前那么豐富,而這種多樣性的減少被認為和糖尿病、炎癥的易感性以及過早死亡有關。

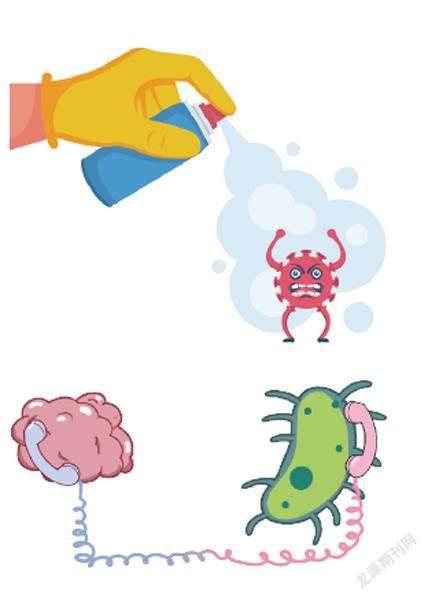

當我們處于青春期時,腸道微生物就會迎來另一次大變化,開始在不同性別中表現出差異。這一差異出現的時間表明,導致這一差異的因素就是性激素。一方面,男性在進入青春期后所分泌的睪酮水平很穩定,這似乎有利于維持腸道微生物構成的穩定性。另一方面,女性在進入青春期后所分泌的雌激素水平不時會有波動,因此她們的腸道微生物的多樣性更加可變,也更豐富。這樣的差異可能產生更深層次的影響。越來越多的研究人員認為,腸道微生物群會影響大腦和情緒,這能解釋為什么男性和女性在精神病學方面有不同的表現。例如,抑郁癥在女性中更常見,而自閉癥在男性中的發病率則高得多。

撇開性別不談,微生物多樣性似乎還是影響壽命和健康衰老的關鍵因素。2021年,一項有9000名成年人參與的研究得出結論,隨著年齡增長,人體腸道微生物群的多樣性往往會越來越高,每個人的腸道微生物群也會越來越獨特。然而,只有健康狀況良好的人在過了80歲后仍能保持這一趨勢。科學家經過分析發現,在健康狀況良好的情況下老去的人們中,微生物群中包含的擬桿菌屬細菌較少,阿克曼氏菌和克里斯滕森氏菌更多,而這兩者都和降低炎癥反應、更好地代謝糖類和脂肪以及塑造精瘦型的體形有關。

上面這些發現,與近年來其他一些揭示腸道微生物多樣性和健康、衰老機制的研究結果不謀而合。比如,韓國鄉下有不少長壽老人,和普通人相比,他們的腸道微生物更多樣化,且厚壁菌與擬桿菌的數量之比也更大。而且,那些生活仍能自理的百歲老人與需要人照顧的老人相比,前者的腸道微生物多樣性更加復雜。

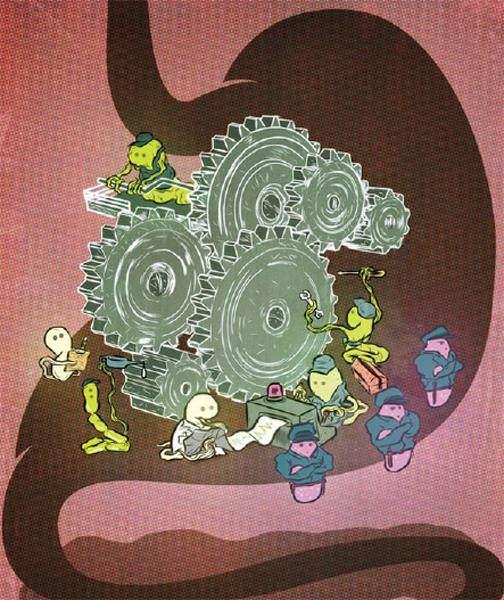

目前雖然已能確認一些與健康、衰老相關的腸道微生物,但科學家尚未弄清它們是怎樣延長人的壽命并提高生活質量(好的生活質量指機體功能健全,生活能夠自理)的。有一種主張認為,這得益于一些對人體有益的微生物,而腸道微生物多樣性有利于人體獲得更多的有益微生物。

2021年6月發表的一項研究稱,科學家在一位健康狀況良好的百歲老人體內發現了大量根瘤菌。根瘤菌以膽汁為食。膽汁是肝臟生產的一種“清洗劑”,食物中的脂肪必須經過膽汁的分解才能被機體吸收。大部分膽汁都會被機體循環再利用,但根瘤菌會把一部分膽汁轉化為次級膽汁酸,而次級膽汁酸是一種抗體,它的存在能降低被病原體(包括一些已產生耐藥性的病原體)感染的概率。

保持良好的腸道微生物平衡,還有助于保護人體隨年齡老化的腸道。一個健康的腸道微生物群不僅是一個可復原的生態系統,而且能在病原體在觸碰機體的第一道防線時就將其消滅。但病原體偶爾也能打破腸道微生物群的平衡,進而損傷腸黏膜。如果發生這種情況就糟了。因為病原體可能穿過腸黏膜進入血液循環,隨心臟跳動被泵入全身各處,對各組織器官造成傷害并引發炎癥。一旦被感染或發生食物中毒,機體就隨時都面臨著以上威脅。因此,人活得越久,這種情況發生的概率越大。要降低其發生概率,建立良好的腸道微生物平衡很重要。

一項對中國的健康百歲老人的研究表明,這些老人的腸道微生物似乎增強了他們對炎癥的反應能力。炎癥是機體免疫系統在面對外界物質入侵時所產生的反應。然而,炎癥反應往往是一把雙刃劍,因為我們需要它既要做到快速消滅并清理病原體,又要它做到在“排除異己”后立即停止行動,以免傷及周圍的組織。隨著人一天天老去,免疫系統越來越難以精確地控制炎癥的發生和停止。盡管我們越來越重視腸道微生物群對人體和大腦的影響,但科學家目前仍在探究:一個良好的腸道微生物平衡,對免疫系統的運行和調控到底起到了什么作用。

炎癥是許多和衰老有關的疾病的根源,這些疾病包括糖尿病、心臟病、癌癥和癡呆癥。而發炎又與失衡的腸道微生物群有關聯。但這并不能說明腸道微生物群就是導致炎癥的原因。科學家用菊粉(膳食纖維,富含益生元,可提升“明星細菌”阿克曼氏菌的數量)喂養中年小鼠后14周,發現小鼠大腦中的微膠細胞(一種免疫細胞,在炎癥損傷神經后會腫大并產生移動性)縮小了,且穩定下來不再四處移動,同時炎癥也消退了。

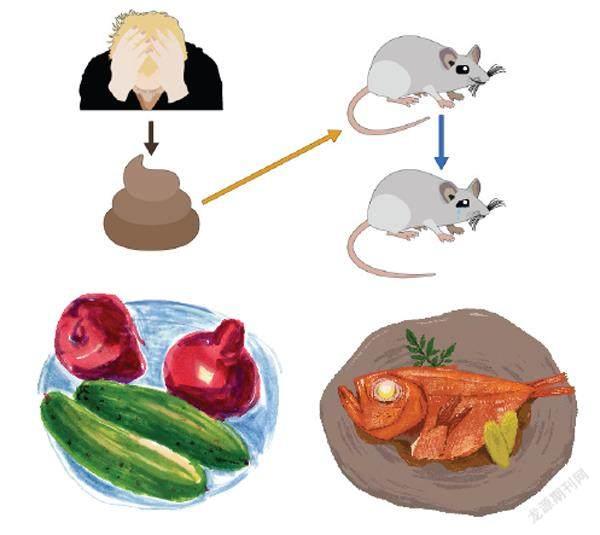

一項新研究進一步鞏固了腸道微生物和健康衰老之間存在關聯的說法。研究者通過糞便移植,把年輕小鼠的腸道微生物引入老年小鼠體內,結果老年小鼠產生的變化和被菊粉喂養的中年小鼠類似,即腦部炎癥消退,微膠細胞縮小并穩定下來。不僅如此,他們還得出另一些有趣的結果:小鼠大腦中的海馬體(和記憶處理、壓力應對相關的關鍵區域)的結構也有所改變。與之對應,這些老年小鼠在完成和學習、回憶有關的任務時的確表現得更好。由此,研究者得出結論:將年輕小鼠的糞便移植給老年小鼠,的確能讓后者“返老還童”。雖然這一結論目前只適用于小鼠,但不可否認的是,微生物確實可以為大腦的健康衰老保駕護航。對人類來說的好消息是,我們或許也能通過改造腸道微生物群,來減小甚至逆轉歲月的摧殘。

看來,微生物群靶向干預在未來可能成為保持大腦年輕、健康的重要手段。但這還有很長的路要走,因為小鼠和人類在大腦結構上差異巨大,所以在小鼠身上得出的結論不能照搬到人類身上。而且,接受移植者體內的微生物“原住民”會抵制外來微生物,所以移植的微生物往往也無法在接受者體內永久留存。

其他一些研究已經證明,糞便移植對蠕蟲、蒼蠅和魚也有返老還童的效果。相反,如果把老年動物的糞便移植到同種年輕動物體內,年輕動物就會表現出認知力下降。目前針對人體中是否存在這種因果關系的研究很少,但有研究顯示,如果把抑郁癥患者的糞便移植到小鼠體內,小鼠也會表現出類似抑郁的行為。

把抑郁癥患者的糞便移植到健康小鼠體內,結果健康小鼠也表現出抑郁行為

盡管糞便移植能給接受者帶來潛在的好處,很多人對此還是抱觀望態度。幸運的是,除了糞便移植外,還有一些方法能改善個體的腸道微生物群。不止一項研究表明,膳食能夠改變腸道微生物群。科學家希望這一發現在未來能促使食品生產商減少生產會導致老年人認知能力下降的食物。目前已知食用某些食物有助于形成充滿活力的健康菌群,這些食物包括蔬果、發酵食物和魚類等。

由衰老導致的疾病一直是全球醫學領域研究的熱點,但先前的研究基本都沒有對腸道微生物群給予足夠重視。雖然影響衰老的因素不只是腸道菌群,擁有健康的腸道菌群不一定能保證“長生不老”,但至少能讓我們在探索怎樣活得更久、更健康的道路上前進一步。