模型認知與推理視角下的“最簡單的有機物—甲烷”教學

張莉軍

摘要:選取人教版高中化學必修Ⅱ中的“最簡單的有機化合物—甲烷”,以甲烷結構特點及取代反應為載體,培養模型認知與推理素養,通過教學實踐活動,不斷研究與探索、提煉與總結,以期潛移默化地影響學生。

關鍵詞:模型認知與推理;邏輯關系;取代反應

1 教材分析

以甲烷為例學習碳原子的成鍵特點,為學習乙烯、乙炔、苯微觀結構奠定基礎;學習認識有機物的一般方法和思路,為學習官能團、碳原子飽和性和化學鍵的極性與有機物性質的關系規律作準備;知道一定條件下有機化合物之間可以相互轉化。其中,學業水平要求能概括常見的有機化合物中碳原子的成鍵類型,能描述甲烷、乙烯、乙炔的分子結構特征,能搭建甲烷和乙烷的立體模型。“搭建球棍模型,認識有機化合物分子結構的特點”是新課標要求的必修階段9個學生必做的實驗之一。所以,甲烷學習是開啟有機物學習的大門,讓學生知道宏觀現象與微觀結構之間的關系、學習結構與性質的關系[1]。

2 學情調查

認知瓶頸:學習“甲烷的結構決定性質、性質反映結構”規律時,由于學生對“結構具有空間構型”了解太少,難以理解甲烷等烷烴分子的空間立體構型,進而難以理解抽象的取代反應—甲烷與氯氣反應原理。

3 過程闡釋

具體模型推理操作步驟:

(1)根據所知與所見物質的組成、變化和結構提出假設,培養學生的證據意識。(2)通過觀察、實驗和分析對假設進行證實與證偽。(3)探索預測、證據、邏輯推理、結論之間的關系,建立模型。(4)運用模型解釋某些化學現象,解決實際問題。(5)完善并修改模型,拓寬解決問題的范圍。 3.1 環節1—新知熱身

根據所知與所見物質的組成、變化和結構提出假設,培養學生的證據意識。

引入課題:在日常生活中,甲烷廣泛存在,比如家用燃料的變遷和西氣東輸工程的實施。

提出問題:天然氣作為燃料,體現了甲烷的哪些性質?能否寫出相關的方程式?天然氣通過管道從西部運送到東部,長達幾千米,體現了天然氣的什么性質?如何用實驗驗證甲烷在常溫常壓下的性質?選擇什么試劑來驗證?

設計意圖:使學生完成學習新知識前的熱身,并從生活情境出發認識甲烷。根據所知與所見物質的組成、變化和結構,學生不難提出假設:甲烷性質穩定,猜想甲烷可能與酸、氧氣、高錳酸鉀等物質反應,并設計實驗驗證甲烷的穩定性。

3.2 環節2—感受甲烷的穩定性

通過觀察、實驗和分析對假設進行證實與證偽。活動探究:甲烷是否與高錳酸鉀反應?

實驗:將甲烷氣體抽入小針筒內,在點滴板上滴入幾滴酸性高錳酸鉀溶液,然后將溶液抽入針筒,并將塞子塞上,輕輕晃動,觀察實驗現象(見圖1)。

設計意圖:學生猜想甲烷可能與強酸、強堿、強氧化劑反應,所以選用高錳酸鉀作為代表物與甲烷反應。若無現象產生,則與學生的實驗預測沖突,更能讓學生體會到甲烷的穩定性,也為下節課討論乙烯的穩定性作鋪墊。當無法得知更多甲烷的性質時,采用宏觀與微觀相結合的思路,先學習甲烷的結構,體會有機物學習的一般思路:通過碳骨架和價鍵理論確定有機物的空間結構,官能團和碳原子的飽和性、化學鍵的極性對有機物的性質具有決定作用[2]。

3.3 環節3—推理甲烷的取代反應

探索預測、證據、邏輯推理、結論之間的關系,建立模型。

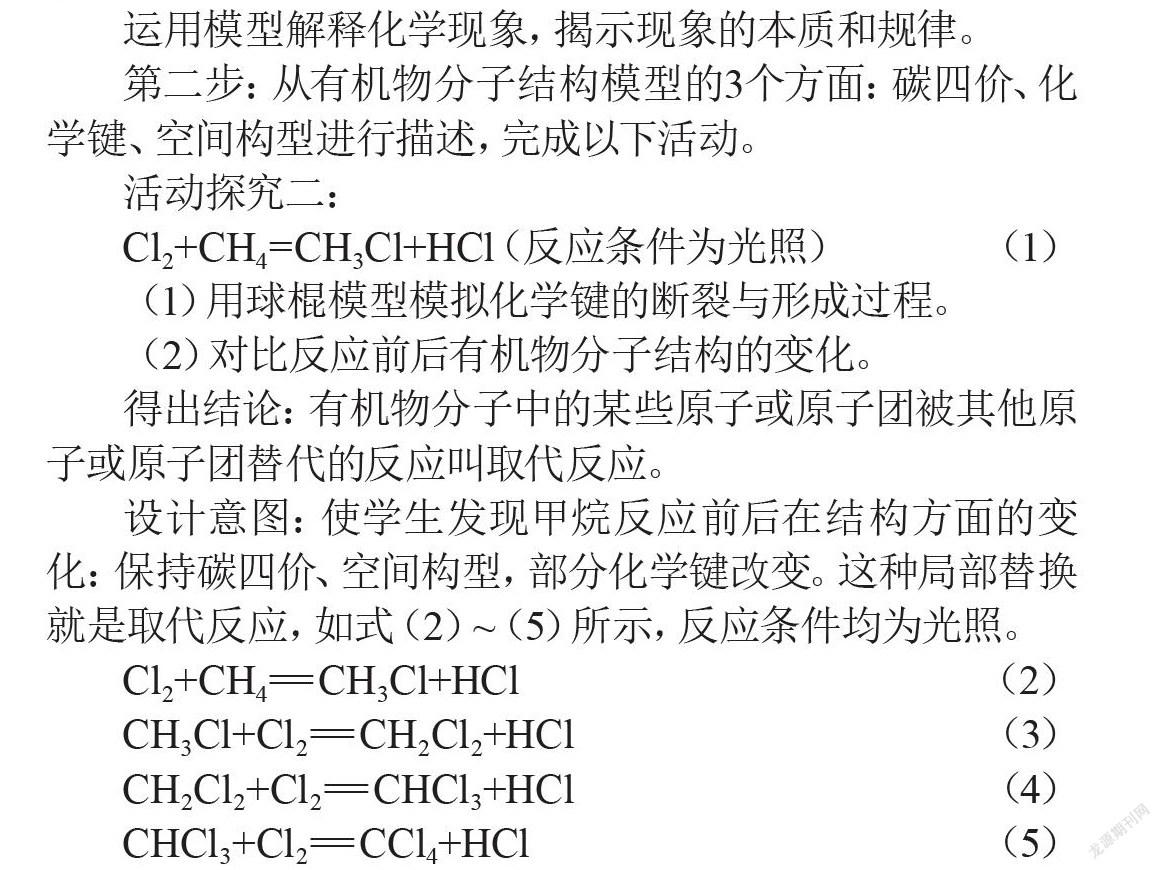

根據日常生活經驗和初三已學知識,提出:甲烷既然可以和氧氣發生燃燒反應,也可能與氧化性更強的氯氣發生反應(見圖2),設計實驗證實和證偽(見圖3)。注意反應條件,觀察實驗現象,設計實驗驗證甲烷與氯氣的反應條件并解釋相應的實驗現象,猜測生成物。

“甲烷是否與氯氣反應”實驗無明顯現象,“甲烷是否與氯氣反應”對比實驗中黃綠色消失、管壁有油狀液滴、管內產生白霧且液面上升、試紙變紅。關注實驗條件,根據元素守恒定律預測氯化氫的產生;對于管內產生的白霧和油滴,根據老師提供的知識鏈接可知,有一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳。

提出新的問題:甲烷與氯氣的反應是什么類型?為什么產物有多種?

3.4 環節4—尋找甲烷的結構模型,解釋甲烷與氯氣的反應原理

活動探究一:寫出甲烷的電子式并拼插甲烷分子的球棍模型。

溫馨提示:(1)4個C—H鍵長度、強度相同;(2)H與C 之間的夾角相等;(3)二氯甲烷只有1種結構。

第一步:讓學生根據前面所學的知識試寫出甲烷的分子式、電子式和結構式,并提出問題:碳原子是以何種方式與氫原子結合的?學生回答:因為碳原子最外層有4個電子,所以要關注碳四價并且4個碳氫鍵都是相同的。接著讓學生用橡皮泥做的小球和小棍搭建甲烷模型,有的學生認為是平面型,碳氫鍵之間的夾角為90°;有的學生搭出了立體構型。但是,學生無法確定哪一種是甲烷的真實模型。此時,教師將4個大小相同的氣球扎在一起,往空中一拋再一接,重復2~3次,發現氣球自發地排列成正四面體的空間狀態,學生立即明白了甲烷的4個碳氫鍵是以正四面體構型均勻分布在碳原子周圍空間的,這樣斥力最小、能量最低、最穩定。設計思路:提出猜想、證實或證偽、修改假設、修改甲烷分子模型。

19世紀初,許多科學家也認為甲烷是平面正方形,發現用這一模型無法解釋許多實驗事實。后來,第一屆諾貝爾化學獎獲得者—荷蘭化學家范霍夫提出了甲烷的正四面體構型,才解開了甲烷分子結構之謎,這也標志著立體化學的誕生。

運用模型解釋化學現象,揭示現象的本質和規律。

第二步:從有機物分子結構模型的3個方面:碳四價、化學鍵、空間構型進行描述,完成以下活動。

活動探究二:

Cl2+CH4=CH3Cl+HCl(反應條件為光照)(1)

(1)用球棍模型模擬化學鍵的斷裂與形成過程。

(2)對比反應前后有機物分子結構的變化。

得出結論:有機物分子中的某些原子或原子團被其他原子或原子團替代的反應叫取代反應。

設計意圖:使學生發現甲烷反應前后在結構方面的變化:保持碳四價、空間構型,部分化學鍵改變。這種局部替換就是取代反應,如式(2)~(5)所示,反應條件均為光照。

Cl2+CH4=CH3Cl+HCl???????????????????????????? (2)

CH3Cl+Cl2=CH2Cl2+HCl?????????????????????????? (3)

CH2Cl2+Cl2=CHCl3+HCl?????????? ??????????????? (4)

CHCl3+Cl2=CCl4+HCl???????????????????????????? (5)

4 教學反思

總結反思本節課的教學流程。

4.1 認知發展線

提出假設:甲烷具有穩定性—設計實驗驗證—證據推理甲烷的性質—類比提出新的問題:能否與氯氣反應—應用碳四價模型推理得出甲烷取代反應的定義[3]。? 4.2 學生活動線

活動1:設計并驗證甲烷能否與高錳酸鉀反應。

活動2:對比甲烷與氯氣的反應條件,進行實驗推理。活動3:用球棍搭建甲烷的空間結構模型。

活動4:推理甲烷與氯氣反應結構的變化,得出取代反應的定義。

4.3 知識邏輯線

甲烷的穩定性—甲烷的正四面體結構及其結構特點—取代反應的三重表征。

4.4 化學核心素養

宏觀辨識與微觀探析—寫出甲烷的分子式與結構式。

變化觀念與平衡思想—得出取代反應的概念、反應條件及其變化過程。

證據推理與模型認知—了解甲烷的空間結構,通過建立模型、完善模型,提高動手能力,體會物質結構和性質的內在聯系。

采用上述培養思路,大大提高了課堂的有效性,在潛移默化中培養了學生宏觀與微觀相結合、證據推理與模型認知等科學素養。

[參考文獻]

[1]趙瀏,高修庫.基于化學核心素養發展的教學設計—以“有機化合物的結構特點”教學為例[J ].中學化學教學參考,2018(19):21-23.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[3]樓文暇,趙雷洪.新課標視野下高中化學教學設計的探索—以“甲烷”為例[J].化學教學,2018(10):60-64.