譯者行為批評視角下《祝福》中文化專有項的英譯研究

——以楊譯本和藍譯本為例

張敏佳 劉 猛

引言

魯迅是我國著名思想家、文學家,創(chuàng)作出了許多傳世佳作,在我國文學史上留下了燦爛的一筆。其作品不僅在國內廣受歡迎,經(jīng)久不衰,還陸續(xù)被翻譯成英語,暢銷海外,《祝福》就是其中一篇。《祝福》講述了主人公“我”在舊歷年底返回故鄉(xiāng)魯鎮(zhèn)后的所見所聞,尤其詳述了祥林嫂的悲慘故事,批判了封建禮教對婦女的迫害。文中不乏對魯鎮(zhèn)的自然風光和風俗人情的描寫,行文用詞充滿了鄉(xiāng)土氣息,包含大量文化專有項。

于2021年3月在中國知網(wǎng)上進行檢索,閱讀篩選后發(fā)現(xiàn),有關《祝福》文化專有項英譯的研究共有9篇。回顧文獻發(fā)現(xiàn),暫未有學者從譯者行為角度展開討論,現(xiàn)有研究對象大多為單一譯本,少見對比研究。現(xiàn)有文獻的研究方法均為典型譯例分析,缺少對文化專有項翻譯整體情況的把握。因此,從譯者行為批評視角對《祝福》的楊憲益、戴乃迭英譯本(2000,以下簡稱“楊譯本”)和藍詩玲(Lovell)英譯本(2010,以下簡稱“藍譯本”)進行對比研究,以期豐富這一領域的研究。

一、“求真—務實”譯者行為連續(xù)統(tǒng)評價模式

本研究將“求真—務實”譯者行為連續(xù)統(tǒng)評價模式作為理論工具,評價譯者在翻譯活動中的行為選擇。不同于傳統(tǒng)的文本研究,譯者行為批評顯示出“以人為本”的特點,是譯者行為和譯文質量雙向評價的系統(tǒng),涵蓋了翻譯內部和外部研究(周領順2014:27)。“求真—務實”譯者行為連續(xù)統(tǒng)評價模式是譯者行為理論的核心體系,“‘求真’指譯者為實現(xiàn)務實目標而全部或者部分求取原文語言所負載意義真相的行為;‘務實’指譯者在對原文語言所負載的意義全部或部分求真的基礎上為滿足務實性需要所采取的態(tài)度和方法”(周領順 2014:77)。意志體譯者兼具語言性和社會性,其雙重屬性決定了譯者一方面要面向作者,求原文之真;另一方面要面向讀者,務社會需求之實。這是一個動態(tài)的過程,“求真”和“務實”是連續(xù)統(tǒng)的兩個端點,中間是過渡狀態(tài),而譯者總是在這兩個端點之間尋求平衡(周領順 2014:87)。因此,對譯者行為的評價也落在譯者對求真和務實之間平衡度的把握上。這一評價模式“打破了固有的單一靜態(tài)批評思維,解決了翻譯批評的單向性問題,避免了翻譯批評的二元對立”(趙國月 2015:111)。

二、文化專有項翻譯中的譯者行為痕跡

文化專有項(culture-specific items)指文本中的一些項目,因為目標文本讀者的文化體系中缺少對應項目或該項目有不同的文本地位,所以在目標文本中再現(xiàn)其在原文中的功能和含義時,會對翻譯造成困難(Aixelá,Javier Franco 1996:58)。本研究依據(jù)奈達(Nida)對文化因素的分類方法(郭建忠2000:281),將《祝福》中的文化專有項分為生態(tài)類、語言類、宗教類、物質類和社會類。

為了更加方便、清晰地進行對比,本研究參照了黃勤、劉曉黎(2019)的標注形式,沿用艾克西拉(Aixelá)的文化專有項翻譯策略標記,依次為:(1)重復;(2)轉化拼寫法;(3)語言翻譯法;(4)文外解釋;(5)文內解釋;(6)同義詞;(7)有限世界化;(8)絕對世界化;(9)同化;(10)刪除;(11)自創(chuàng)(張南峰 2004:19)。

(一)生態(tài)類文化專有項

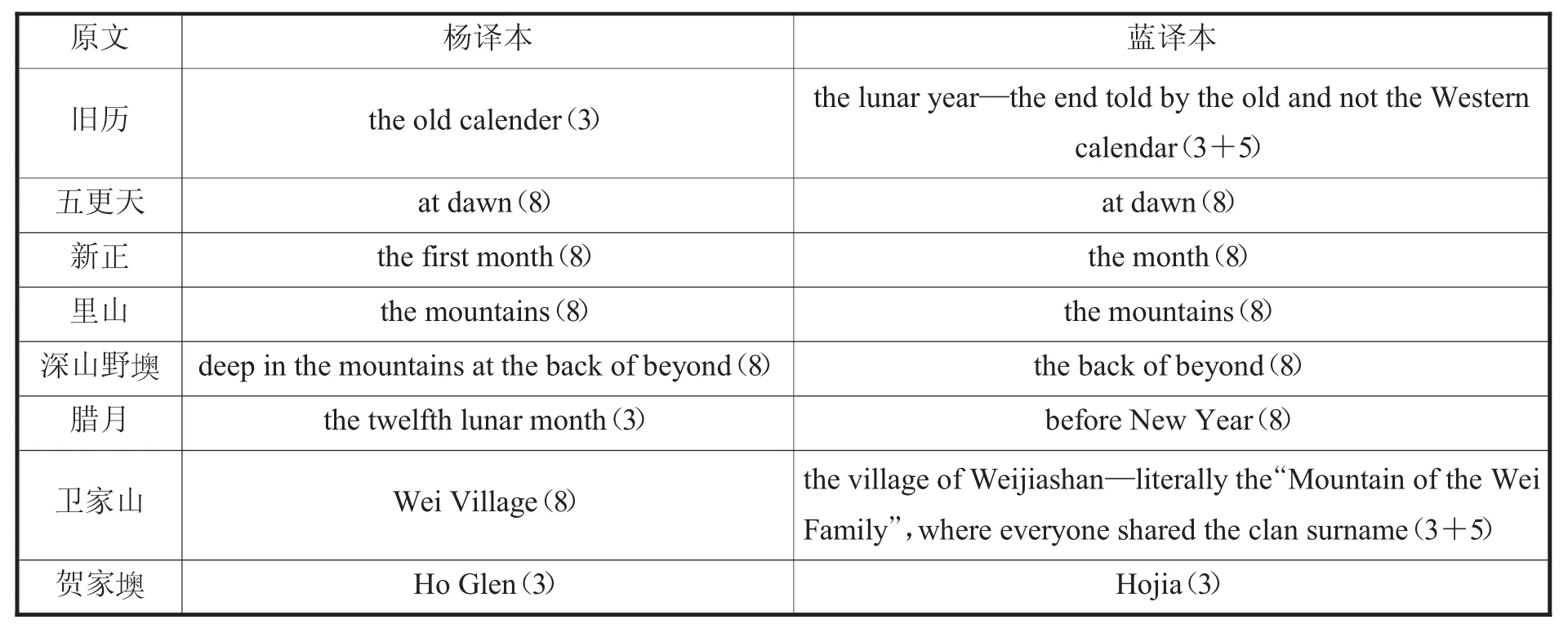

生態(tài)類文化專有項反映了不同民族在地理位置、氣候特征、動植物等方面的特征。在《祝福》中,主要展現(xiàn)了魯鎮(zhèn)的自然環(huán)境風貌,具體見表1。

表1

雖然兩個譯本均以絕對世界化的翻譯策略為主,但相較而言,藍譯本更多使用文內解釋法。以“舊歷”和“衛(wèi)家山”為例。“舊歷”指陰歷,與辛亥革命后實行的新歷(陽歷)相對,楊譯本按照字面意思將其直譯為the old calender,向原文求真,而目標語讀者對中國歷法變更缺乏了解,可能會造成理解上的困難,務實度較低;藍譯本使用了lunar一詞,點明了舊歷的內涵,并加以文內注釋,求真度和務實度都較高。“衛(wèi)家山”指衛(wèi)姓的人家集聚而居,這種現(xiàn)象的形成和中國傳統(tǒng)的宗族文化息息相關,藍譯本使用了語言翻譯法,并詳細解釋了衛(wèi)家山名字的由來,在保留原文風采的同時,方便讀者理解,兼顧求真與務實;楊譯本則將其一般化處理,簡化成山的名字,務實度較高。

(二)語言類文化專有項

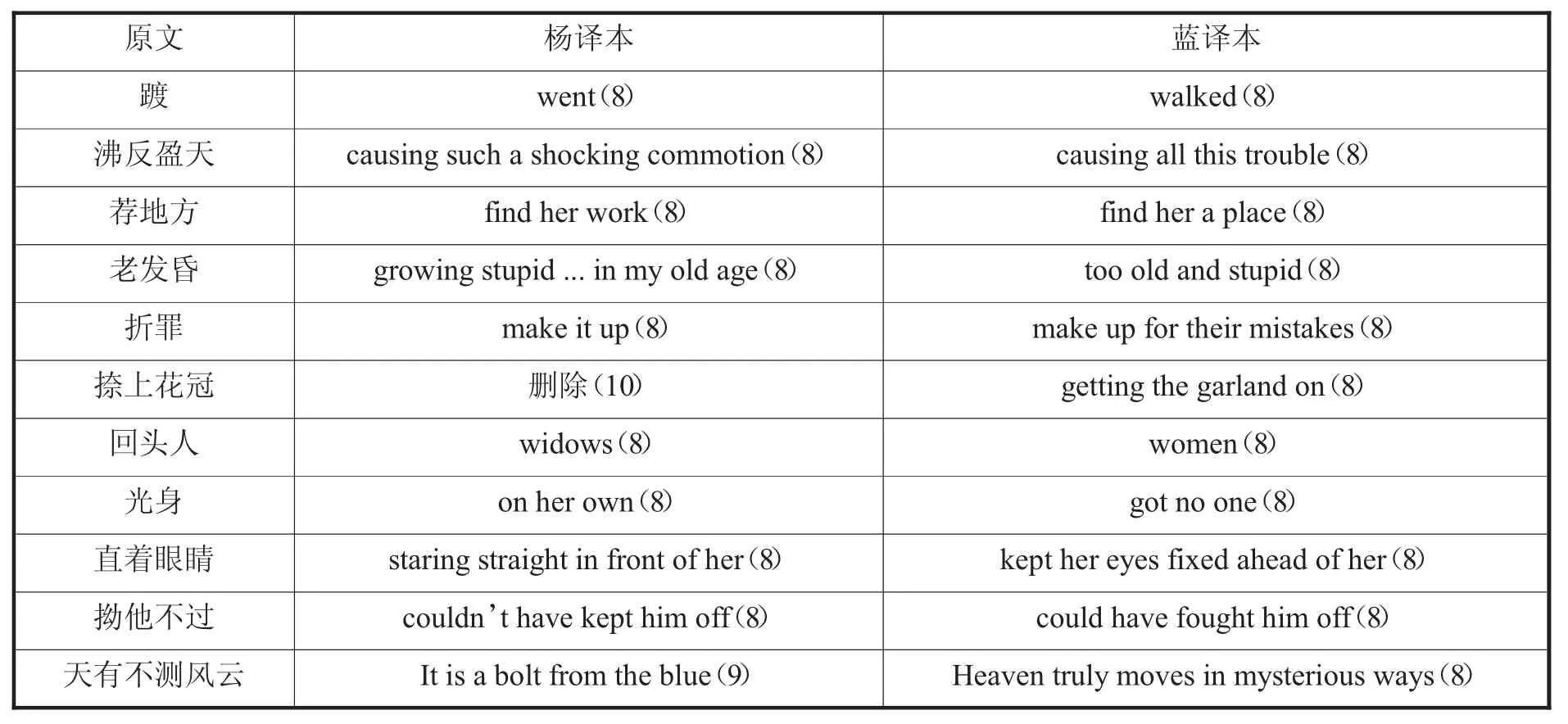

這里的語言類文化專有項主要指《祝福》中的紹興方言和俗語,主要依據(jù)倪大白(1981)、任寶根(2005)、謝德銑(1979)對魯迅作品中方言的注解,具體見表2。

表2

(續(xù)表)

紹興方言、俗語等的使用使文章充滿了鄉(xiāng)土氣息。兩個譯本主要采用了絕對世界化這一策略,還采用了同化法。此外,楊譯本使用了刪除法。

以“捺上花冠”為例,“捺”是紹興方言,意為用手或者手指按住使勁。原文中“捺”一字生動地描繪出了祥林嫂被強行戴上花冠再嫁的粗暴情形,體現(xiàn)了祥林嫂婆婆等人對祥林嫂獨立人格的無視,揭示了舊社會婦女地位的低下。藍譯本用了get on這一中性詞組,沒有展現(xiàn)原文中雙方的激烈沖突和祥林嫂的抗拒,削弱了原文的情感色彩,求真度較低,可以改用force on等更具有壓迫意味的詞。楊譯本直接將這一動作略去,求真度應為零,但是縱觀整句,這樣的省略也是有其原因的。原文此處為一連串的動作“只要用繩子一捆,塞在花轎里,抬到男家,捺上花冠,拜堂,關上房門,就完事了”,描寫了祥林嫂被強行帶去再婚的過程。楊譯本省略了“捺上花冠”和“拜堂”兩個環(huán)節(jié),是因為這兩個環(huán)節(jié)皆為中式婚禮的習俗,與西式婚禮儀式差別較大,翻譯時可能需要再作一番解釋,影響這一系列動作的連貫性,大段的注釋也會分散讀者的注意力,影響閱讀體驗。楊譯本傾向連續(xù)統(tǒng)的讀者一端,遵循了務實為上的原則。

(三)宗教類文化專有項

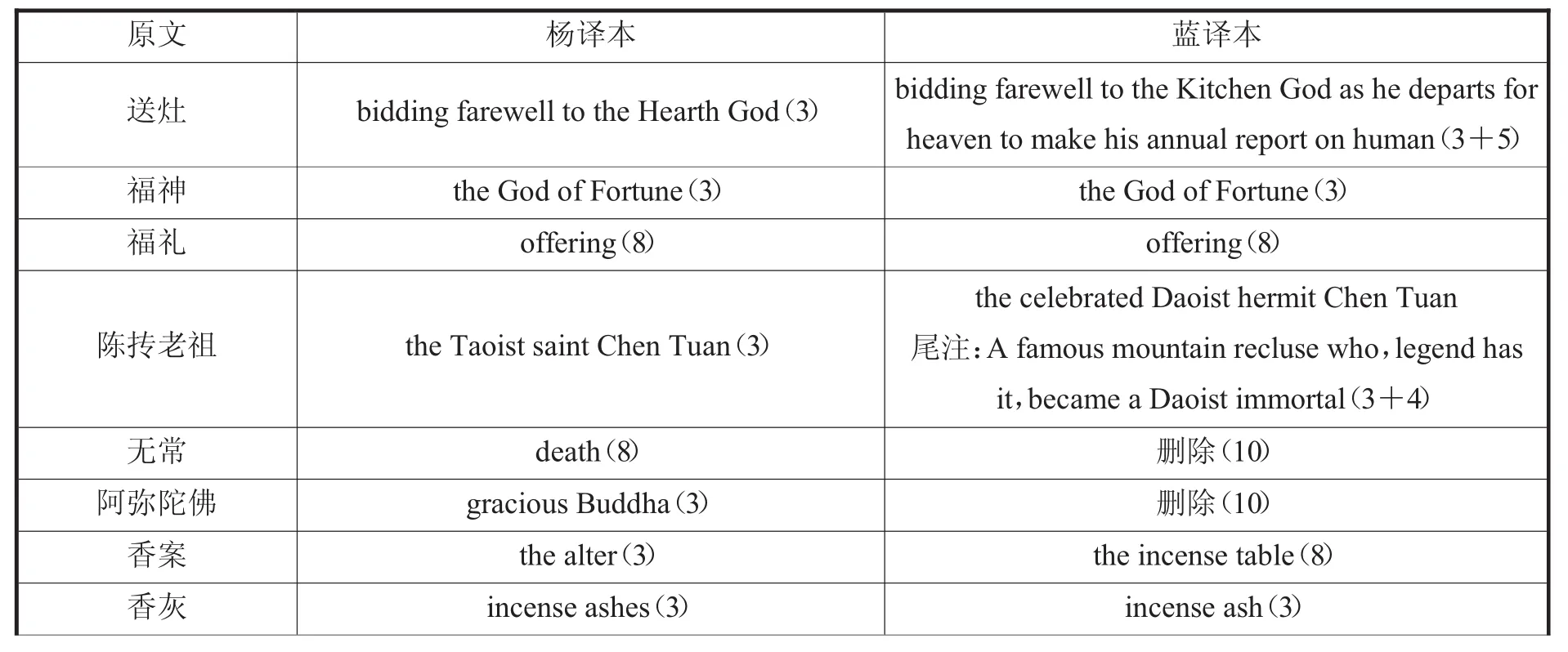

《祝福》一文中多處顯示出宗教文化的影響,主要是佛教和道教,具體體現(xiàn)在宗教活動、語言表達、思想意識等方面,具體見表3。

表3

(續(xù)表)

楊譯本和藍譯本均主要采用絕對世界化策略,其次是語言翻譯法,而藍譯本使用語言翻譯法時多配合注釋。此外,楊譯本使用了同化法,藍譯本使用了刪除法。

佛教和道教在我國歷史悠久,對人們的思想、生活影響深遠,因此文中涉及許多佛教、道教的詞匯。以“阿彌陀佛”為例,“阿彌陀佛”譯自梵語,是佛教的諸佛之一。在文中“阿彌陀佛”只是信佛的衛(wèi)老婆子對祥林嫂撞上香案發(fā)出的感嘆,并不是確指某位神佛,沒有實際的意思。楊譯本雖然使用語言翻譯法翻譯成gracious Buddha,反映出了原文的佛教色彩,求真度高,但由于英語讀者多信仰基督教,可能會對此感到困惑,務實度稍缺。藍譯本直接將其刪除,淡化了衛(wèi)老婆子的語氣,且沒有對讀者理解造成阻礙,社會務實度高。

(四)物質類文化專有項

物質類文化專有項涉及某個民族特定的勞動產(chǎn)品或者材料,反映特定的生活現(xiàn)象和物質需求(王雅琳 2018:148),具體見表4。

表4

《祝福》中出現(xiàn)了大量紹興當?shù)爻R姷奈锲罚志哂械胤教厣T趦蓚€譯本中,絕對世界化策略使用頻率最高,其次是語言翻譯法。

以“荸薺式的圓籃”為例,荸薺是水生植物,又稱馬蹄,在江浙地區(qū)廣泛種植,可生食、可烹調,也可入藥(以上來自百度百科詞條)。荸薺在水鄉(xiāng)紹興十分常見,這一詞生動、直觀地描繪了圓籃的形狀。藍譯本采用語言翻譯法,偏向原文,求真度較高,由于荸薺在歐美較少見,讀者可能不知所云,所以務實度較低。雖然楊譯本保留了原文的比喻,但是借用bulb替代荸薺。bulb在《牛津高階英漢雙解詞典》中的釋義為“植物的鱗莖”,如百合、洋蔥的莖,在英語文化中更常見,形象也與原文描寫接近,在文本求真的基礎上做到了盡可能務實社會。

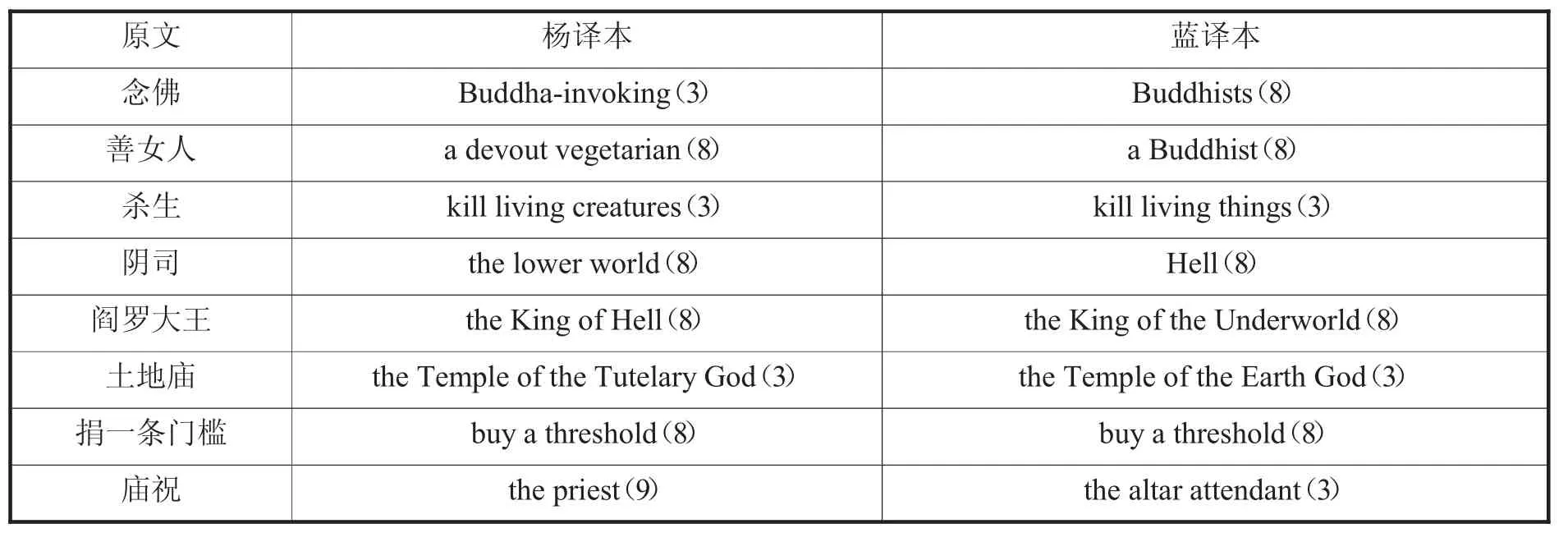

(五)社會類文化專有項

社會類文化專有項主要反映特殊的風俗習慣、歷史背景和思想意識等(郭建忠 2000:284),本研究中主要涉及稱謂、紹興習俗、儒家思想等方面,具體見表5。

表5

楊譯本主要采用語言翻譯法和絕對世界化策略,數(shù)量不相上下,而藍譯本主要使用絕對世界化策略,其次為語言翻譯法,少量使用文內解釋法和文外解釋法。

中華文化注重親緣關系,根據(jù)男、女,親、疏,長、幼的不同有一套較復雜的稱謂系統(tǒng),如堂弟、表姐等,而國外則將兄弟姐妹統(tǒng)稱為cousin。文中較典型的例子是不同人對魯四老爺?shù)姆Q呼和祥林嫂對丈夫的親戚的稱呼。

“魯四老爺”這一人物第一次出現(xiàn),作者介紹較詳細,這其實是村鎮(zhèn)人對他的稱呼,比較疏離,表明他的身份和在家中的排位,“老爺”是舊時對有權勢的人的尊稱(來自《現(xiàn)代漢語詞典》)。楊譯本略去魯四老爺,將其和隨后的四叔合并譯為a Fourth Uncle,僅僅表明排位和與“我”的關系,表達也較親近,與原文感情色彩不符,求真度較低,但是這樣的處理使譯文更加簡潔,偏向務實;藍譯本用讀者熟悉的英語中較常見的稱呼gentleman和Mr.作為“老爺”的替代,表明了魯四老爺?shù)纳鐣匚唬m與原文內涵略有出入,但是易于讀者理解,在求真的基礎上偏向務實。

由前文可知,屋子是祥林嫂丈夫賀老六家的,隨著賀老六和孩子阿毛相繼離世,祥林嫂成了“外人”,因此大伯來收回賀家的財產(chǎn)。此處的“大伯”指賀老六的哥哥,“大伯”其實是孩子對父親哥哥的稱呼,祥林嫂也按照孩子的輩分稱呼,體現(xiàn)了舊時婦女地位的低下(楊堅定 2018:67)。楊譯本采用語言翻譯法,點明大伯是男方的親屬,完整地表達了原文的內涵,求真度較高;藍譯本則將“大伯”譯為her uncle,沒有突出稱呼背后的文化內涵,造成了誤譯,喪失了求真度。

三、譯者行為成因探析

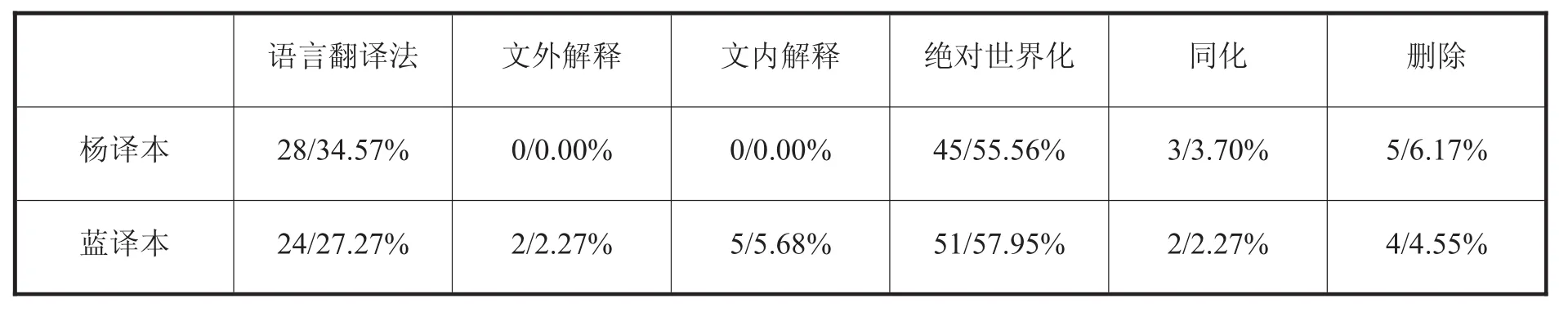

總體來看,兩個譯本都使用了語言翻譯法、絕對世界化、同化法和刪除法,藍譯本還使用了文內解釋法和文外解釋法,具體見表6。

表6

楊譯本和藍譯本使用最多的翻譯方法均為絕對世界化法,頻率分別高達55.56%和57.95%;其次是語言翻譯法,分別為34.57%和27.27%。可見,兩個譯本的譯者更多地考慮目的語讀者的需求,而不是傳遞文化專有項蘊含的獨特民族文化。在“求真—務實”連續(xù)統(tǒng)上,兩者都更靠近求真的一端,遵循了務實為上的翻譯原則。同時,兩個譯本都極少使用刪除法和同化法,楊譯本分別使用了5次和3次,藍譯本分別使用了4次和2次。可見,兩個譯本的譯者十分尊重原文和作者,盡可能將原文完整地呈現(xiàn)給目的語讀者,做到了求真為本。藍譯本不同于楊譯本的一點是,在使用語言翻譯法時常配合文內解釋或文外解釋,提供相關的文化背景信息,展現(xiàn)了原文的異域風情,也有利于讀者了解原文的文化內涵,做到了求真兼顧務實。

譯者行為的形成是多種因素共同作用的結果。首先,意志體譯者擁有語言性和社會性雙重屬性,承擔服務作者/原文和讀者/社會的雙重責任(周領順 2014:65)。譯者之所以為譯者,首先在于其語言性,“向譯文連續(xù)統(tǒng)上‘作者/原文’一端逼近是譯者的本能反應”(周領順 2014:96)。譯者求真本能驅使楊譯本和藍譯本避免大量刪減原文,在不妨礙閱讀的基礎上,盡可能完整地向讀者展現(xiàn)原文內容。同時,譯文要公開發(fā)表,供人閱讀,因此必須考慮到社會需求和讀者接受,對原文進行調整,在《祝福》文化專有項的翻譯中體現(xiàn)為楊譯本和藍譯本對文化信息的一般化。

譯者的翻譯觀也會影響其翻譯行為。楊憲益和戴乃迭都曾表示,不應在譯文中多加解釋,否則會削弱原文的力量,打斷讀者的思路(汪寶榮、李偉榮 2020:114),印證了楊譯本《祝福》中文內、文外解釋的零使用。藍詩玲也有相似的觀點,她認為,“避免腳注和尾注不斷干擾的譯文,可以為讀者更加忠實地再造出原作的閱讀體驗”(轉引自覃江華,2010:120),因此她在解釋《祝福》文化專有項時,更多使用文內解釋(文內解釋5次,文外解釋只有2次),將文化信息自然地融入文本。

此外,譯者行為也受到部分文化不可譯的制約。中西方文化存在差異也體現(xiàn)在語言上,如漢語中詩詞、俗語、方言等極具文化特色的詞句,在英語中難以找到對應的表達,在翻譯時不可能做到一一對應,因此,譯者必須根據(jù)實際情況,這也是無奈之舉。

結語

楊譯本和藍譯本在翻譯方法的選擇上差異較小,使用次數(shù)最多的都是絕對世界化法,其次是語言翻譯法,極少使用刪除法和同化法,譯文歸化程度高。此外,相比較楊譯本,藍譯本還使用了文內解釋法和文外解釋法。兩個譯本的譯者都更傾向“求真—務實”連續(xù)統(tǒng)上的求真一端,凸顯社會性,呈現(xiàn)出務實高于求真的特點,其譯者行為受到譯者語言性和社會性雙重屬性的影響,同時與譯者本身的翻譯觀、文化的不可譯等因素息息相關。

2000年版《魯迅小說選》中《祝福》譯文選自1980年版的楊譯本《魯迅全集》,譯文的再次選用在一定程度上體現(xiàn)出了楊譯本的優(yōu)秀。藍詩玲翻譯的The Real Story of Ah-Q and Other Tales of China:The Complete Fiction of Lu Xun被收入“企鵝經(jīng)典”系列,可見譯文質量之高。楊譯本和藍譯本沒有孰優(yōu)孰劣之分,都做到了務實為上、務實兼顧求真。可見,文化專有項的翻譯并沒有固定的方法,譯者需要做的是努力在求真和務實之間尋求平衡。