地理實踐力視域下的研學活動方案設計

羅宏碧 汪紅群 尹厚霖 汪星明

摘 要:受限于高中教學課時、安全風險及新冠疫情等因素,戶外遠距離開展研學活動以培養學生的地理實踐力較為困難。本文以重慶南山風景區為研學活動基地,依托基地的研學資源,從研學設計思路、研學主題及目標設計入手,圍繞“初識南山、探秘南山、造化南山”三大主題進行研學內容、研學任務、活動實施及評價的系統設計。該設計方案有利于提高學生的地理調查與考察能力,增強學生地理實踐力。

關鍵詞:地理實踐力;地理研學活動;方案設計

中圖分類號:G633.55? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1005-5207(2022)04-0067-05

地理實踐力指人們在考察、實驗和調查等地理實踐活動中所具備的意志品質和行動能力。[1]考察、實驗、調查等是地理學重要的研究方法,也是地理課程重要的學習方式。目前,地理實踐力是地理教學中最薄弱的一個環節,而地理研學是一種實踐性很強的教育教學活動,它倡導理論知識與實踐相結合,將書本知識轉化為解決問題的能力,引導學生在真實情境中考察、調查,從而感悟地理環境及其與人類活動的關系,在實踐中學會學習和提升各種能力,進而培養學生地理實踐力。

一、研學活動思路與研學目標設計

1.設計思路

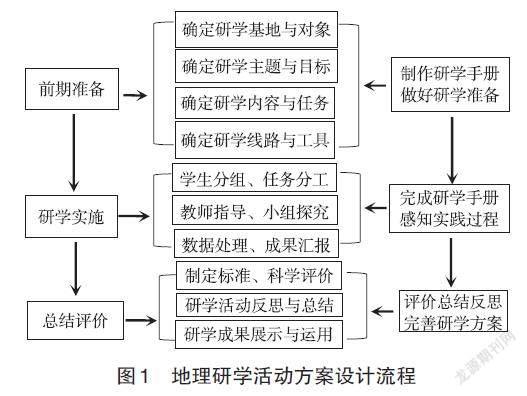

研學活動方案設計分為前期準備、研學實施、評價總結三個部分。前期準備包括確定研學基地、研學對象,根據研學基地和對象確定研學主題,依據地理核心素養結合研學主題確定研學總體目標,對接教材內容和研學素材設計研學內容及任務,制作研學手冊。研學實施包括教師指導學生以小組為單位,按照預定的研學路線進行研學活動,根據研學任務對研學點進行觀察、調查、拍攝、記錄、繪制等,并完成研學手冊相應內容以及后期數據處理分析、研學報告撰寫和成果匯報等內容。評價總結是研學活動的升華,主要包括制定標準、科學評價,研學成果展示與運用,活動總結反思,根據反思進一步完善研學活動方案。圖1為地理研學活動方案設計流程。

2.研學主體與研學基地

(1)研學主體

本研學活動面向高中二年級學生。高二學生通過高中地理必修一和必修二知識的學習,對與地貌、土壤等有關的自然地理現象、過程和原理已有初步的理解,對基本社會經濟活動的空間特點也有初步的認識,但將書本知識轉化為解決真實情景下的實際問題的能力還比較欠缺。

(2)研學基地

本次研學以重慶南山風景區為基地。筆者所在學習地處重慶南山風景區內,就近開展地理研學活動的資源條件優越。景區內山、水、林、泉、洞、峽、花等自然景觀俱全;佛、道、基督、天主、伊斯蘭教建筑以及完整的“陪都”遺址群等人文景觀匯聚。廟、觀、亭、樓縹緲于層巒翠柏之巔,歷代朝山信徒留下斑斑足跡,弄筆騷客遺下累累華章。

3.研學主題與研學目標

(1)研學主題

根據學情、研學基地特色以及培養地理核心素養的需要,確定研學主題為“發現身邊地理之美,培養地理實踐力素養”。

(2)研學目標

學生能夠運用所學知識和地理工具,在南山風景區真實環境下,通過實地考察和調查南山旅游資源、喀斯特地貌和南山植被等,增強對生活中的自然地理現象進行觀察、識別、描述、解釋、欣賞的意識與能力;能夠運用地理工具調查、收集和呈現如旅游資源分布等人文地理數據、圖表和地圖,掌握分析人文地理現象的思路與方法,具有分析和解決人文地理問題的能力;有克服困難的勇氣,能積極探索和嘗試解決實際問題,有理有據提出可行性對策,并具備一定活動策劃、實施等行動能力。[1]

二、研學內容及任務設計

1.研學內容選擇

依據《普通高中地理課程標準(2017年版)》,以高中地理教材中適合開展研學活動的教學內容為基礎,選取課本的案例和活動做延伸,如高中地理必修一第四章第二節的活動“觀察家鄉的地貌”、第五章第一節的活動“通過調查,了解校園樹木與環境的關系”等,與學校周邊典型的鄉土地理資源相結合,將南山風景區旅游資源調查及開發評價作為本次研學的主要內容,同時兼顧學生已有知識儲備,融入喀斯特地貌觀察和植物調查等內容,發現身邊的地理之美。

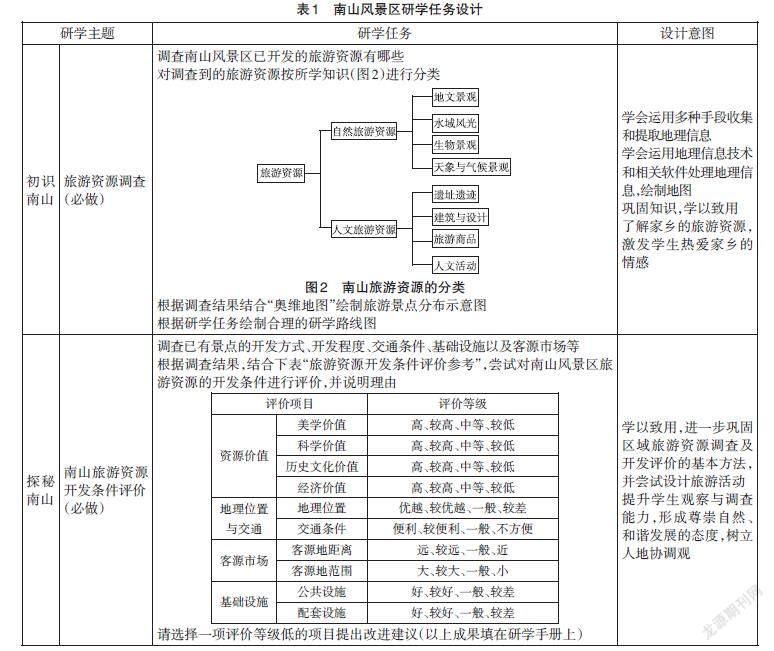

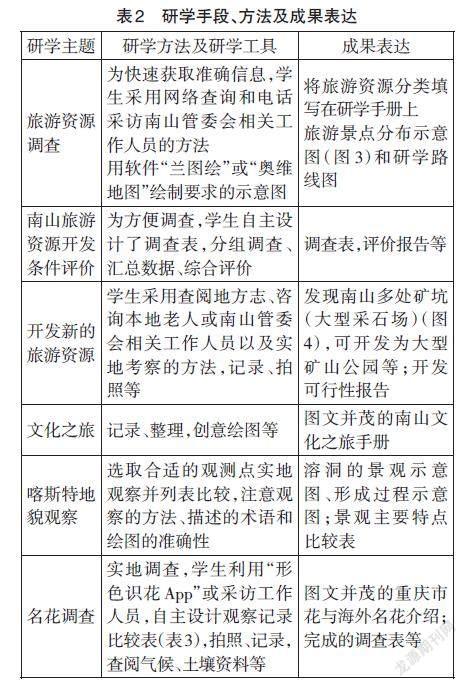

2.研學任務設計

具體的研學任務力求貼近學生實際,問題設計有層次性,分必做任務和選做任務,以提高研學活動的選擇性、可操作性。根據指導教師和學生代表對南山風景區的前期踩點考察,師生共同討論,將本次研學任務分為三大版塊:初識南山(南山旅游資源調查);探秘南山(實地考察南山旅游資源開發條件、新的旅游資源開發、南山的文化、喀斯特地貌、南山花卉等);造化南山(我為南山代言、成果展示)。研學內容及任務設計如表1所示。

三、研學活動實施

1.準備環節

知識回顧:高中地理必修1第四章“喀斯特地貌”及“地貌的觀察”、第五章第一節“植被”。

知識儲備:高中地理教材選修5“旅游資源的分類及價值”“旅游資源開發條件評價”“設計旅游活動”等知識,利用選修課時間給學生講解。

工具準備:手機或攝像機,手機事先下載蘭圖繪、奧維互動地圖(或兩步路)、形色識花App等。

安全保障:規劃合理的研學線路,避開安全隱患區。根據活動線路,制定安全應急預案及安全保障措施。

編制研學手冊:制作明確具體、操作性強的研學手冊,為整個研學活動提供行動指南。

2.具體實施

(1)學生分組,任務分工

為便于安全管理和調動學生積極性,避免有人“打醬油”,保證人人都有任務,學生分組研學,每組規模不宜過大,5~6人一組。小組討論自定組長、組名、組規及安全員,合理分配研學任務。為避免擁擠,每組研學路線和研學點順序不一樣。

每組研學任務相同,避免每個小組僅負責解決問題的某個方面或某個環節的現象,讓學生參與任務解決的整個過程,以保證對地理問題的全面認識和綜合思維訓練。[1]

各小組按研學線路計劃步行到各研學地點,注意全程加強學生安全教育,強化安全意識,每到一個考察點,活動開展前和結束后都要清點本小組人數。

(2)教師指導,小組探究

每組配1名指導教師全程跟組活動,充分調動學生參與的積極性,關注學生在觀察、發現、質疑、探究問題過程中的表現,引導學生樂于行動、獨立思考、自主認知、合作交流,并在對真實世界的感受和體驗中進一步提升理性認識,逐步建立起地理知識之間、人與自然之間的關聯。[1]小組成員根據任務需要完成資料查閱、采訪、拍照、記錄、繪圖制表等任務,對疑難問題進行交流探討,不能解決的問題請教指導教師,完成研學手冊。

(3)數據處理,成果匯報

對實地研學過程中收集的數據和信息進行匯總、完善、處理與分析,輸出研學成果,并撰寫研學報告。

組織成果匯報會。各組上臺匯報展示自己的研學成果,并解答師生提出的疑惑。

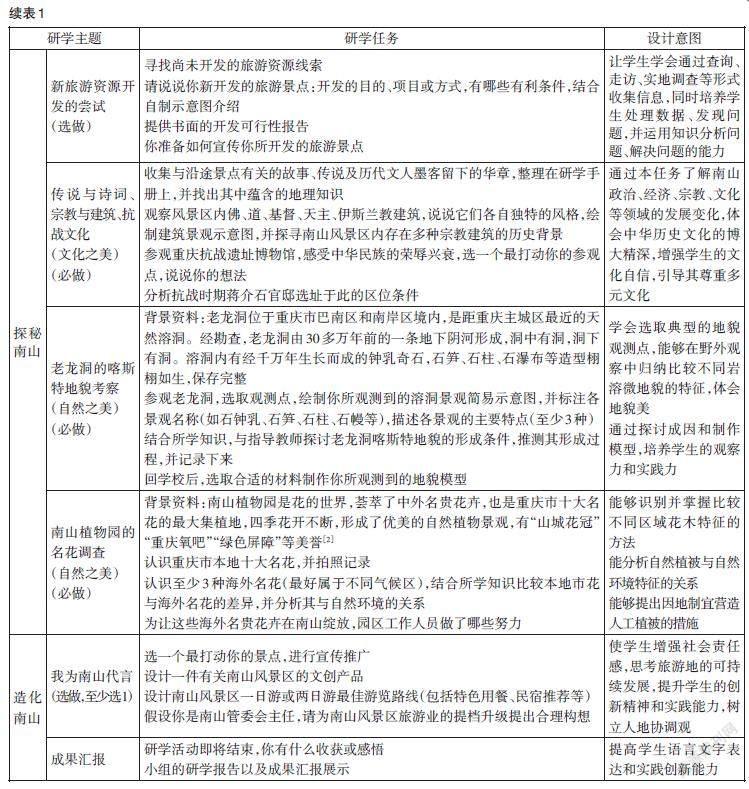

(4)研學手段、方法及成果表達

研學過程中學生所采用的研學手段、方法及成果表達如表2所示。

四、研學評價與成果應用

1.研學活動評價

研學活動評價將量化評價與等級評價相結合,過程性評價與終結性評價相結合,個人評價與小組評價相結合。評價具體到學生的研學行為,多個行為評價構成一個主題任務的整體評價,全部主題的整體評價構成學生的綜合評價(圖6),持續關注學生所表現出的學習態度、協作意識、交流成效、努力程度以及解決問題的能力及創新性等,用評價引導學生在研學活動中學會認知、學會思考、學會行動。[1]

因篇幅限制,僅以喀斯特地貌——老龍洞考察活動評價為例展示評價量表(表4)。

根據評價量表,進行自評、組評、師評,算出每個評價內容的得分(總分=自評分×30%+組評分×30%+師評分×40%),所有評價內容的得分累加得出學生的綜合總分,再根據總分評定學生的綜合評價等級(總分85分以上為A,70~84分為B,60~69分為C,60分以下為D)。

2.研學成果展示

①通過校園微信公眾號、抖音等平臺對研學活動進行宣傳,利用學校宣傳欄表揚表現優秀的學生并對優秀作品進行專題展示。②有建設性的優秀研學成果提交南山管委會參考。

五、結語

本方案的研學基地就在學校周邊,步行或公交可達,景區開發成熟,安全性高,周末即可進行,也可分解任務在選修課進行,操作靈活。研學內容與任務設計立足于新課程標準、高中地理教材和鄉土地理,源于課本和鄉土地理的研學內容不僅有利于高中學生鞏固已有知識,還可以較大程度激發學生的好奇心與探究欲,順利展開對新內容的研學,從而發現問題,提出質疑,并嘗試解決問題,增強學生的知識遷移與思維探究能力。[2]

從教師層面看,研學活動的開展有利于提高教師對研學活動的設計、指導、管理和開發能力,為地理核心素養培養提供一定的研究經驗與案例,有利于推動地方課程資源建設,提高學科教學質量。

從學生層面看,地理研學活動不僅有利于激發學生學習地理的興趣,還有利于地理實踐能力的提升,真正落實地理核心素養,進而提高學生綜合素質。[3]

地理研學活動將書本知識和生活經驗深度融合,在增強學生的自理能力、創新精神和實踐能力方面發揮著重要的作用。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2] 趙建.基于高中生地理實踐力的研學旅行活動方案設計[D].漢中:陜西理工大學,2019.

[3] 龍富森,周忠發,鐘淼淼.北盤江大峽谷研學旅行課程設計與實施[J].地理教育,2021(8):56-60.