非牽引床改良剪刀體位與牽引床仰臥位PFNA 手術治療老年股骨轉子間骨折患者的療效比較

李祥波,謝邦洪,曹 銳(通信作者),蘇周偉,石純桃

(1 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬中醫院<萬州區骨科醫院>骨科 重慶 404100)

(2 重慶市梁平區人民醫院<重慶腫瘤醫院梁平醫院>骨科 重慶 405200)

*李祥波和謝邦洪為共同第一作者。

隨著我國老年股骨轉子間骨折日益增多,高齡患者病死率高達35%[1],目前主張盡早手術,減少并發癥,達到快速康復提高生活質量,延長患者壽命[2-3]。股骨近端防旋髓內釘(PFNA)是目前治療股骨轉子間骨折簡便、安全有效的手術方式,PFNA 手術過程中采取何種體位,目前尚未達成共識[4-5]。本研究回顧分析了2 種不同體位采用PFNA 治療股骨轉子間骨折的臨床療效,為臨床提供參考,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選擇重慶市萬州區骨科醫院及重慶市梁平區人民醫院創傷中心2017 年1 月—2019 年5 月收治的212 例老年股骨轉子間骨折患者,根據手術體位不同分為A 組(牽引床仰臥位行PFNA 內固定)和B 組(非牽引床改良剪刀體位行PFNA 內固定),各106 例。A 組男52 例,女54 例,年齡60 ~91 歲,平均(79.8±4.3)歲,AO 分型:31A1 31 例,31A2 52 例,31A3 23 例,合并糖尿病34 例,高血壓病72 例,COPD 69 例,心肌梗死9 例,圍手術時間1 ~4 d,平均(2.9±0.5)d;B 組男57 例,女49 例,年齡60 ~92 歲,平均(80.1±4.1)歲,AO 分型:31A1 29 例,31A2 58 例,31A3 19 例,合并糖尿病21 例,高血壓病69 例,心肌梗死11 例,圍手術時間1 ~5 d,平均(2.8±0.7)d。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①年齡>60 歲;②單側閉合新鮮股骨轉子間骨折,OTA/AO 分型為31A1、31A2、31A3 型;③均采用PFNA 內固定手術治療;④傷前具有獨立行走能力。排除標準:①存在明確手術禁忌證;②合并其他部位骨折;③隨訪不足6 月。

1.2 方法

兩組患者采取全麻或腰硬聯合麻醉,體位分別為仰臥位牽引床牽引與非牽引床改良剪刀體位。A 組患者仰臥在牽引床上,對抗牽引的支點在會陰部,患肢水平位,健肢屈髖90°、屈膝90°、外展、外旋位置于支架上。C 臂透視下行轉子間骨折牽引復位、調整,直至轉子間骨折復位達到標準;消毒鋪巾,髂前上棘垂線和股骨粗隆近端延長線交點作3 ~5 cm 切口;于股骨大粗隆頂點內側處插入導針,C 臂監視下導針進入股骨髓腔,擴髓股骨近端,手持旋轉置入PFNA 主釘,使用瞄準器植入股骨頸內導針,C 臂透視確定最終導針位置;測股骨頸導針長度,鉆開股骨骨皮質,骨質疏松癥嚴重者無需使用階梯鉆,植入預測長度的螺旋刀片鎖釘并鎖定;用定位器行遠端鎖釘,鎖定主釘近端尾帽,縫合切口。B 組患者平臥于可透X 線手術床上,將患側自胸腰段至跟部墊高約15 ~20°,健側用腰托阻攔髖部,防止體位滑移,健側髖部后伸20°(下肢下垂),患側上肢橫置于胸前避免阻擋術中進針,C 臂透視初步了解轉子間骨折斷端正側位情況,術中植入螺旋刀片時助手采取牽引復位;C 臂透視檢驗骨折復位是否達標,一助持續牽引維持復位,內固定操作程序同A 組。兩組患者預防使用抗生素24 h,術后12 ~24 h 予低分子肝素鈉防治深靜脈血栓;術后當天開始膝踝關節屈伸活動;術后1 周內復查X 線片;術后2 ~14 d 助行器輔助下不負重活動,患者出院后定期(1、3、6、12 個月)門診復查并指導負重鍛煉,X 線提示骨折連續骨痂形成后完全負重活動。

1.3 觀察指標

術后12 個月用Harris 髖關節評分標準[6]評價手術療效;并總結分析手術體位安置時間、手術時間、術中失血量、體位拆除時間、麻醉時間、術中X 線透視次數及并發癥發生情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS 21.0 統計軟件進行數據處理。計量資料以均數±標準差(± s)表示,行t檢驗;計數資料以頻數(n)和百分比(%)表示,行χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

兩組患者獲得隨訪時間12 ~26 個月,平均14.2 個月;兩組均有術后并發癥,其中A 組有4 例出現會陰部疼痛,2 例大腿中段疼痛癥狀、1 例螺旋刀片切口熱灼傷出現皮緣壞死(清創縫合治愈),2 例腘靜脈下血栓形成,1 例頸干角變小(105°)。B 組有2 例出現髖部切口疼痛癥狀、1 例出現腘靜脈血栓形成,2 例螺旋刀片退出(<1 cm)。

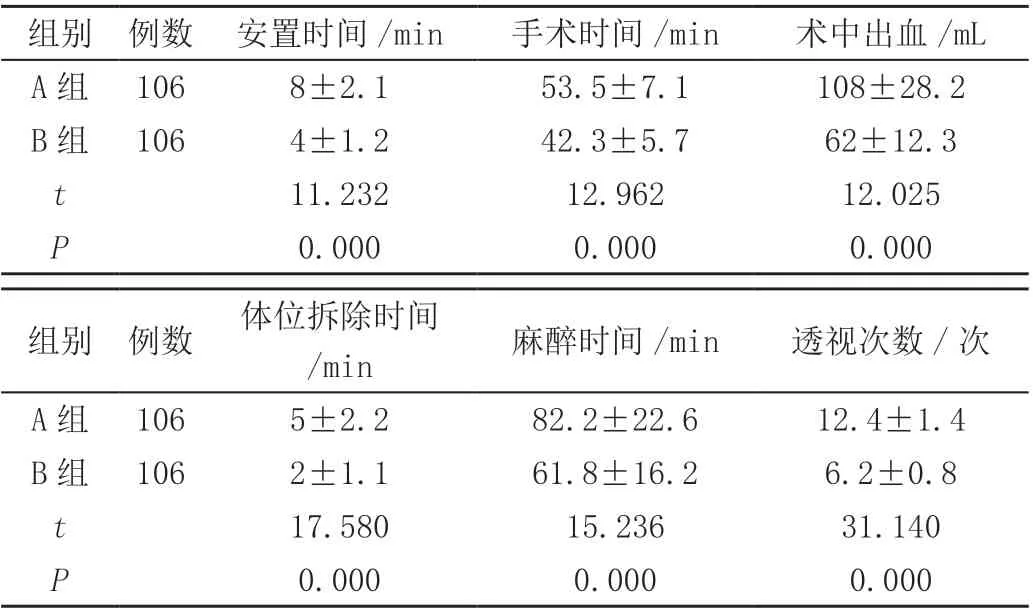

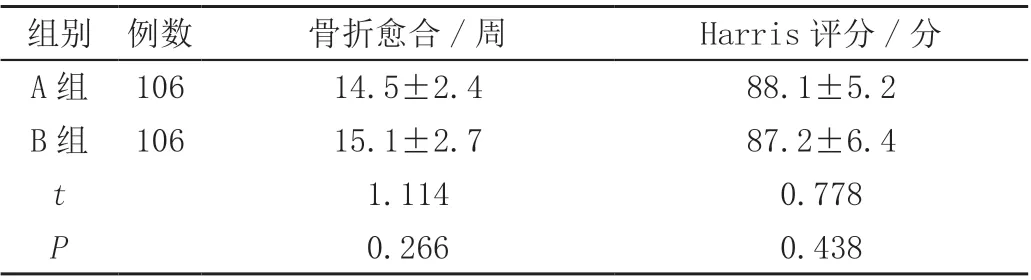

兩組骨折愈合時間及術后12 個月髖關節Harris 評分比較差異均無統計學意義(P>0.05);B 組安置體位時間、手術時間、術中失血量、體位拆除時間、麻醉時間、術中C 臂透視次數均少于A 組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者各臨床指標比較(± s)

表1 兩組患者各臨床指標比較(± s)

組別 例數 安置時間/min手術時間/min術中出血/mL A 組 1068±2.153.5±7.1108±28.2 B 組 1064±1.242.3±5.762±12.3 t 11.23212.96212.025 P 0.0000.0000.000組別 例數 體位拆除時間/min麻醉時間/min透視次數/次A 組 1065±2.282.2±22.612.4±1.4 B 組 1062±1.161.8±16.26.2±0.8 t 17.58015.23631.140 P 0.0000.0000.000

表1(續)

3.討論

老年股骨轉子間骨折非手術治療病死率較高,手術療法現已成為治療老年股骨轉子間骨折的公認方案[7]。PFNA 具有良好的把持效果,適用股骨轉子間骨折的老年患者,PFNA 內固定手術體位多,有使用牽引床仰臥位、截石位、剪刀位;非牽引床側臥位及漂浮體位等,各有優缺點[8]。

股骨轉子間骨折在牽引床上常采取仰臥位[9],其優點是恢復肢體長度及骨折復位的持續性[10],節省人力;但對醫院手術設施有一定要求,很多基層醫院尚未配置,或配備一套設備的醫院無法滿足統一時段、不同手術間實施PFNA 內固定手術;因會陰柱阻擋,該體位術中調整骨折復位不便,對于肥胖患者肢體內收困難,植入導針及髓內釘較困難;體型羸弱患者難以耐受牽引床[11];牽引床容易造成過度牽拉,導致術后膝關節不適,會陰部疼痛等。改良平臥體位[12](無牽引床)治療股骨轉子間骨折取得較好療效,但存在透視難以獲得標準側位、術中X 線透視劑量較多、難復性股骨轉子間骨折需要更換體位問題。Sahin 等[13]進行了1 項關于牽引床與非牽引床治療股骨轉子間骨折的前瞻性對比研究,結論提示對于高風險的老年患者而言,骨科手術床牽引床術前準備比較繁瑣,在麻醉時間和手術時間延長的同時會增加患者并發癥及病死率。

本研究對PFNA 內固定使用非牽引床改良剪刀體位與牽引床仰臥位療效進行對比,研究結果顯示,B 組改良剪刀體在手術體位安置時間、手術時間、術中失血量、體位拆除時間、麻醉時間、術中C 臂透視次數均低于A組,差異均有統計學意義(P<0.05)。非牽引床改良剪刀體位臨床優勢:①無特殊設備要求,不受有無專用牽引床限制,可透X 線手術床即可,基層醫院或同一醫院不同手術間可開展;②節省了安裝、拆除牽引床的時間及手術過程時間,從而減少了因麻醉、手術時間延長帶來的相關并發癥;③改良剪刀體位無會陰柱阻擋,術中患肢屈伸內收外展活動調整隨意,植入內植物方便;④因大部分股骨轉子間骨折后患肢外旋短縮,患肢側墊高后基本均能復位,且健肢20°后伸消除股骨頸前傾角度,行股骨頸側位透視時,可獲得標準X 側位像;⑤復雜股骨轉子間骨折選擇前側輔助切口復位方便。術后兩組Harris 髖關節評分統計學證實非牽引床改良剪刀體位PFNA 手術治療并不影響骨折復位質量、骨折愈合。

綜上所述,與牽引床仰臥位比較,非牽引床改良剪刀體位行PFNA 內固定手術治療具有優勢;但需要增加1 名助手,在植入螺旋刀片鎖釘時,可能出現人為牽引力不足致骨折復位丟失情況。在股骨轉子間骨折手術治療體位的選擇上臨床上目前尚無確切定論[14-15],如何優化透視質量、降低透視次數、節約人力資源,需要進一步臨床研究。