二氧化碳直接空氣捕集材料與技術研究進展

宋珂琛,崔希利,邢華斌

(1 浙江大學化學工程與生物工程學院,浙江 杭州 310027;2 浙江大學杭州國際科創中心,浙江 杭州 311200)

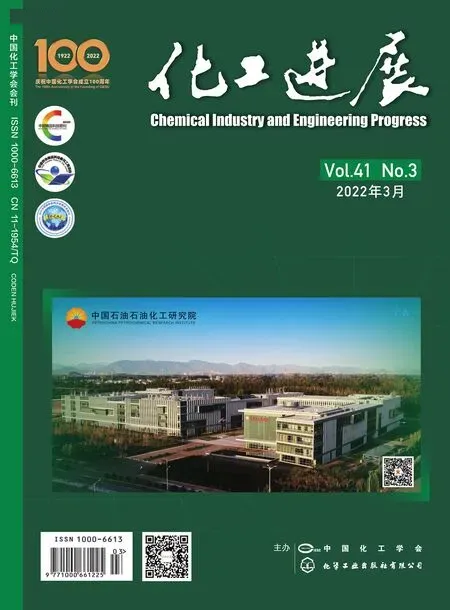

我國于2020年9月在聯合國大會上向世界宣布了2030 年實現“碳達峰”和2060 年實現“碳中和”的目標。其中,二氧化碳捕集、利用和封存技術(carbon capture, utilization and storage,CCUS)在達成“雙碳”目標的過程中尤為重要。然而不同排放源二氧化碳濃度及捕集方式的不同使碳捕集技術的能耗差異較大,如圖1所示,直接空氣捕集的能耗為19~21kJ/mol,是煤和天然氣燃燒捕集能耗的2~4倍。

圖1 不同碳捕集技術的能耗分析[2]

CCUS 作為深度減排技術,對火電、鋼鐵、水泥、化工等工業固定排放源進行直接捕集相對有效且可節約運輸成本。傳統的捕集方式分為燃燒前捕集、富氧燃燒和燃燒后捕集。燃燒前捕集是將燃料中的含碳組分轉化為水煤氣,進而將二氧化碳從中分離,該方式多用于整體煤氣化聯合循環電站;富氧燃燒則是將純氧從空氣中分離并通入燃燒系統,輔以煙氣循環,該技術捕集的二氧化碳純度高,但系統總投資較高;燃燒后捕集則是從煙氣中分離二氧化碳,該技術雖能耗較高但對原有系統改變較少,應用較為廣泛。另一方面,作為實現“雙碳”目標的托底技術,從空氣中直接去除二氧化碳,并永久轉化和封存,即直接空氣捕集技術(direct air capture,DAC)的開發同樣必不可少。DAC 可對小型化石燃料燃燒裝置以及交通工具等“分散式”排放源進行捕集,更重要的是可以維持并真實地降低大氣中二氧化碳濃度。

早在1930 年,設備防腐處理中便出現了直接空氣捕集技術的雛形,自Lackner 教授20年前第一次正式提出DAC 技術,DAC 的概念和技術都得到了深遠發展。DAC 對助力實現“雙碳”目標有以下意義和作用:①分擔固定點源碳捕集的壓力;②緩解碳封存中運輸環節的成本壓力;③直接捕集的碳可作為工業原料投入生產,或對土地進行反哺,形成碳循環閉環;④創造負碳效應,真實地降低大氣中二氧化碳濃度水平。

目前,瑞士的Climeworks 公司、加拿大的Carbon Engineering公司以及美國的Global Thermostat和Infinitree 公司致力于DAC 技術研發。從技術上講,DAC 面臨的首要挑戰是低濃度情況下碳捕集的能耗問題,包括低濃度下吸附劑如何實現較高的吸附容量,高流速下如何實現快速傳質和吸脫附。

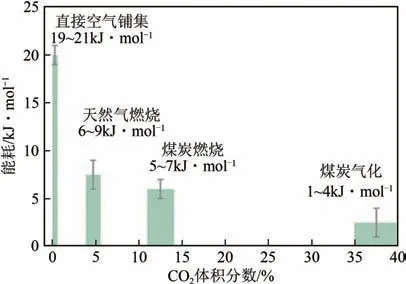

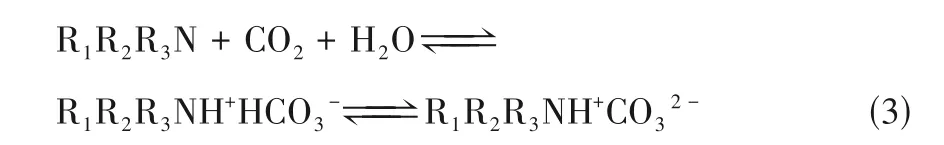

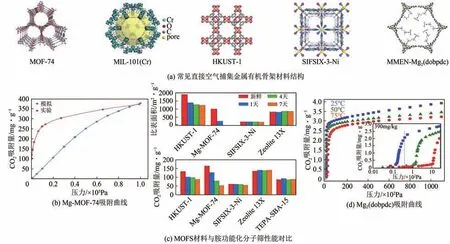

本文綜述了直接空氣捕集技術的發展情況,簡要回顧和論述了常用的直接空氣捕集材料(圖2)以及再生方式,旨在為新材料的設計和新策略的提出提供指導和參考。最后,展望了該領域未來發展的挑戰及機遇。

圖2 直接空氣捕集技術常用材料

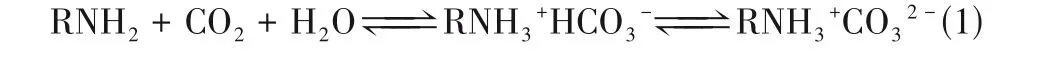

1 胺功能化材料

胺功能化材料利用胺與二氧化碳之間的化學反應對二氧化碳進行捕集。其中,常用的有機胺材料有傳統的鏈狀醇胺和有支鏈的空間位阻胺,如2-氨基-2-甲基-1-丙醇(AMP)。根據氮原子數量則分為伯、仲、叔胺。它們的捕集機理見式(1)~式(4)。

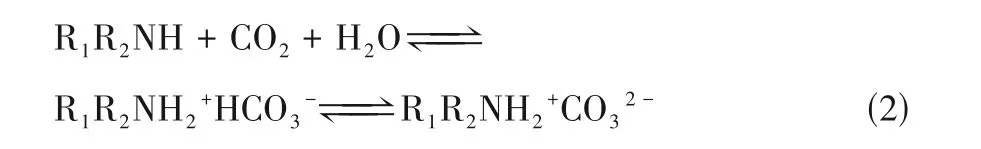

伯胺反應

仲胺反應

叔胺反應

空間位阻胺反應

1.1 胺功能化無機材料

胺功能化無機材料的研究分別集中在有機胺和載體兩個方面,根據類別和合成方法大致分為三類,如圖3所示。首先是有機胺種類的選擇,總體上講,伯胺比仲胺、叔胺具有更高的吸附熱,故表現出更高的捕集效率,后續的跟蹤研究表明這是由熵效應所導致;也有研究提出可通過調節仲胺的數量以及可接近程度來平衡活性和能耗,在文獻中,聚丙烯胺(PAA)、四乙烯戊胺(TEPA)、五乙烯六胺(PEHA)等都被加以研究,但在變溫吸附或變壓吸附(temperature/vaccum swing adsorption,TSA或VSA)條件下,分子量較小且支鏈化程度低的有機胺化合物,如PAA、單乙醇胺(MEA)、TEPA、PEHA等會出現不同程度浸出、降解和揮發。

圖3 常見胺功能化無機材料及其合成方法

因此低揮發性且熱穩定性高的聚乙烯亞胺(PEI)常作為活性組分被負載到各種材料上,其中,出現最早、研究最廣泛的是采用浸漬法負載的無機材料,其也被稱作第一類胺功能化材料。以硅氧化物為例,佐治亞理工大學的Jones 教授團隊首次將45%(質量分數)PEI 浸漬到商業氧化硅上,在室溫和400mg/L 濃度條件下獲得了2.36mmol/g 的二氧化碳吸附量,4 次循環后出現近30%的胺損失。這與制備方法有極大關系,浸漬法將有機胺負載于載體的表面和孔道中,表面基團、雜原子摻雜以及孔道的大小都會對捕集性能產生影響,除此之外,負載量的高低會不同程度填充孔道以至材料表觀形貌發生改變;其次,孔道堵塞引發的阻礙擴散會顯著降低捕集效率。為提高捕集性能,逐漸出現了與多種添加劑的復配的研究,如PEI 與3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APS)或鈦酸正丙酯共混合后再負載到多孔硅上,提高了熱穩定性和循環穩定性,研究推測這是由于PEI和載體表面的硅烷形成了氫鍵。第二種類型則是以接枝的方法將氨丙基(APS)和二亞乙基三胺(DT)等負載到無機載體上,有機胺與載體共價鍵合,此類別材料展現出更優異的性能,且對濕度的耐受度更高。Sayari 教授團隊合成的PE-MCM-41,在約400mg/L CO下達到了0.98mmol/g 的CO吸附量。有研究發現,接枝前載體的局部表面環境以及橋連距離會影響捕集性能,橋連碳鏈在兩個碳時最為合適,碳鏈過短會導致靈活度較低,而過長的碳鏈也并不會顯著提高捕集性。最后,原位聚合法的開發又進一步開拓了該領域,通過該方法制備的材料也被稱為第三種類型,但該類型材料孔徑分布往往較寬,表觀形貌不規則。

介孔氧化鋁同樣被廣泛用于該領域。研究發現氧化鋁作載體表現出更高的捕集性能,且具有更好的水熱穩定性,其再生步驟可以用水蒸氣代替惰性氣體,從而避免了二次稀釋,獲得更高純度二氧化碳。

最后,溫度和濕度對胺功能化無機材料捕集性能的影響顯著,但各研究結論差異性較大,相關解釋的出發角度也不盡相同。在溫度方面,最大限度平衡熱力學和動力學兩種角度,綜合多個結論后,建議變溫吸附在50~60℃區間最為合適;在濕度影響因素方面,研究者們分別從不同負載量導致的有機胺賦存狀態和位置的不同、有機胺自身的親水特性、水分子導致的過飽和現象以及捕集產物生成所需的微環境等角度進行了說明,但依然需要更深一步的探究。

1.2 胺功能化有機材料

活性炭、離子交換樹脂和各種聚合物也常用作胺功能化的載體材料。數十年前已有針對二氧化碳捕集的聚合物材料研究,之后逐漸應用到直接空氣捕集中。據周宏才教授團隊報道,比表面積4000m/g以上的多孔網狀聚合物(porous polymer networks,PPN)負載的有機胺在室溫條件下獲得了1.04mmol/g的二氧化碳吸附量,且具有較高的選擇性。Wang 等制備的胺改性離子交換樹脂在分散到聚合物薄膜上后,在變濕條件下表現出約0.86mmol/g 的吸附量。浸漬法制備的Diaion HP20樹脂負載的PEI 吸附材料表現出約2.26mmol/g 的吸附量。另外,納米原纖作為一種新型可循環利用的材料也被深入研究,氨丙基改性的納米原纖在20次循環后依然表現出1.39mmol/g的吸附量。

碳材料因具有靈活的孔道調節性,豐富的含氧基團也常被用作胺改性材料的載體,制備方法分為碳化法和活化法。首先,生物基材料來源廣泛,如竹子、灌木和部分草莖等;其次,聚合物在經過高溫或其他處理后獲得的碳材料也是研究方向之一;最后,碳分子篩、石墨烯以及MOFs基材料都展現出不同程度的應用潛力。以炭黑為例,通過氮烯化學過程、酸性氧化和Pschorr 聚合的方式,在炭黑上發生原子活性基團的聚合后,產生的季銨堿產物可對二氧化碳進行捕集。

2 堿/堿土金屬氫氧化物和碳酸鹽

2.1 液相堿/堿土金屬氫氧化物

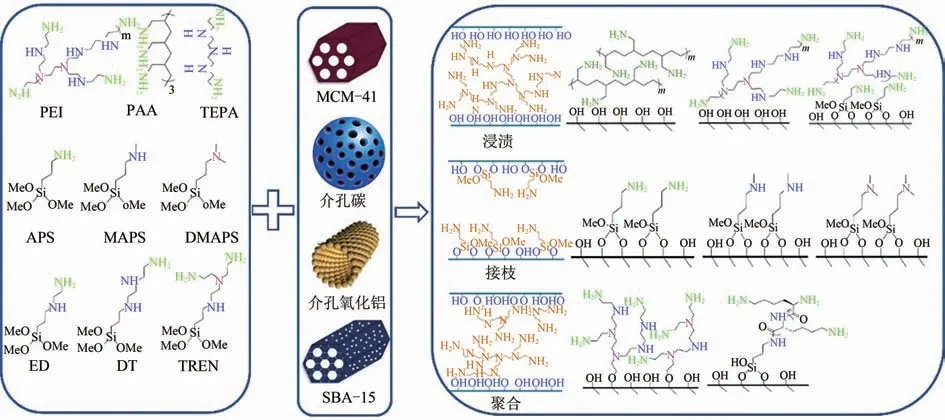

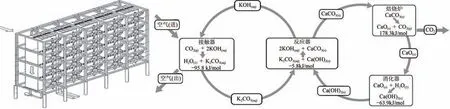

追本溯源,直接空氣捕集材料是1999 年由Lacker 團隊提出的,以Ca(OH)溶液為吸收劑,將二氧化碳轉變為碳酸鈣,過程如圖4所示。轉變成的CaCO需經過干燥和高溫焙燒才可獲得富集的二氧化碳,之后,經過水合反應獲得再生。該工藝存在的問題和挑戰主要是能耗高以及Ca(OH)在水中溶解度較低。為解決以上問題,類似硫酸鹽制漿過程(Kraft)的工藝被開發,工藝流程如圖4 所示,其中,采用NaOH 為吸附劑解決了溶解度低的問題,但能耗高的問題并沒有得到完全解決,用KOH 進行替代的嘗試因較高的成本問題在實際應用中依然沒有得到推廣。Francesco等指出,堿吸收工藝的?值和生產率分別為6.48~6.76MJ/kg 和0.18~0.45kg/(mCO·h),出于提高轉化效率和擴散以及節約成本的考慮,工業應用中也對此工藝進行了諸多優化設計,如采用噴淋或口徑更大的填充柱進行吸附,增加焙燒前除水步驟等。特別地,對循環溶解度和再生能耗優化研究同樣十分重要,現有工藝的循環溶解度多在100g/L 以下且多以熱解吸為主。開發非水溶劑體系,如乙醇體系,使用混合吸收組分以及輔以其他解吸方式均值得嘗試。

圖4 二氧化碳轉變為碳酸鈣的反應步驟和工藝流程圖

2011 年,美國物理學會對該初代工藝的成本預估為600USD/t CO,工藝升級后,預估成本為240USD/t CO。

2.2 固體堿/堿土金屬碳酸鹽

固體吸附劑的開發緊跟液相之后,直至目前依然是熱點領域。值得注意的是,與分子篩等多孔材料吸附劑相比,濕度對固體吸附劑的影響在一定情況下是有益的。受液相NaOH 和Ca(OH)的啟發,Steinfeld 團隊在對CaO 進行研究后發現,由于吸附劑表面含有豐富的OH,在300~450℃下,CaO在極短的時間內可使500mg/L CO下降近44%,同時,固體Ca(OH)也表現出優異的捕集性能。然而,它們的再生溫度往往在500℃以上,CaCO則需要875℃的高溫才能快速分解,故其能耗依然高于液相吸收法。對鈉氧化物和碳酸鹽的研究也沒有獲得更好的結果,包括NaO、NaOH、NaCO和NaHCO在內的吸附劑,均因過低的反應速率和傳質效率而無法成為合適的捕集材料。

將堿性固體吸附劑負載到多孔材料上是一種有效提高捕集性能的手段。有報道指出CaO-MgO 復合金屬氧化物在較干燥條件下可以獲得0.22mmol/g的吸附量,在濕度較大時,水膜的形成促進了捕集行為,吸附量提高到0.48mmol/g。γ-AlO負載的KCO吸附劑具有十分優異的循環穩定性,80次循環后依然可用,且250℃便可再生,但相較于前文述及的胺改性無機材料,再生溫度依然偏高。濕度較大條件下,對該材料的捕集性能和影響因素研究依舊較少。當碳材料作載體時,Lu等發現,相較于5A 分子篩和13X 分子篩以及硅氧化物載體,活性炭材料表現出最高的吸附量(0.87mmol/g),且因為其與水不反應,沒有中間相出現,再生溫度可設定在100~200℃之間,這相比于其他材料需要至少300℃的再生溫度顯然更節能。

在成本方面,最初該類型固體吸附材料的成本預估為200USD/t CO,在2020 年,Lackner 團隊綜合考慮包括設備、人力、電力等因素后,給出的建廠后成本約為779.5USD/t CO。其捕集裝置設計圖和原理圖如圖5所示。

圖5 層板型直接空氣捕集裝置設計圖及其捕集原理圖[63]

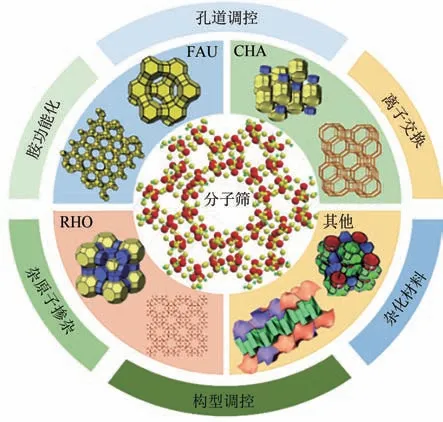

3 分子篩

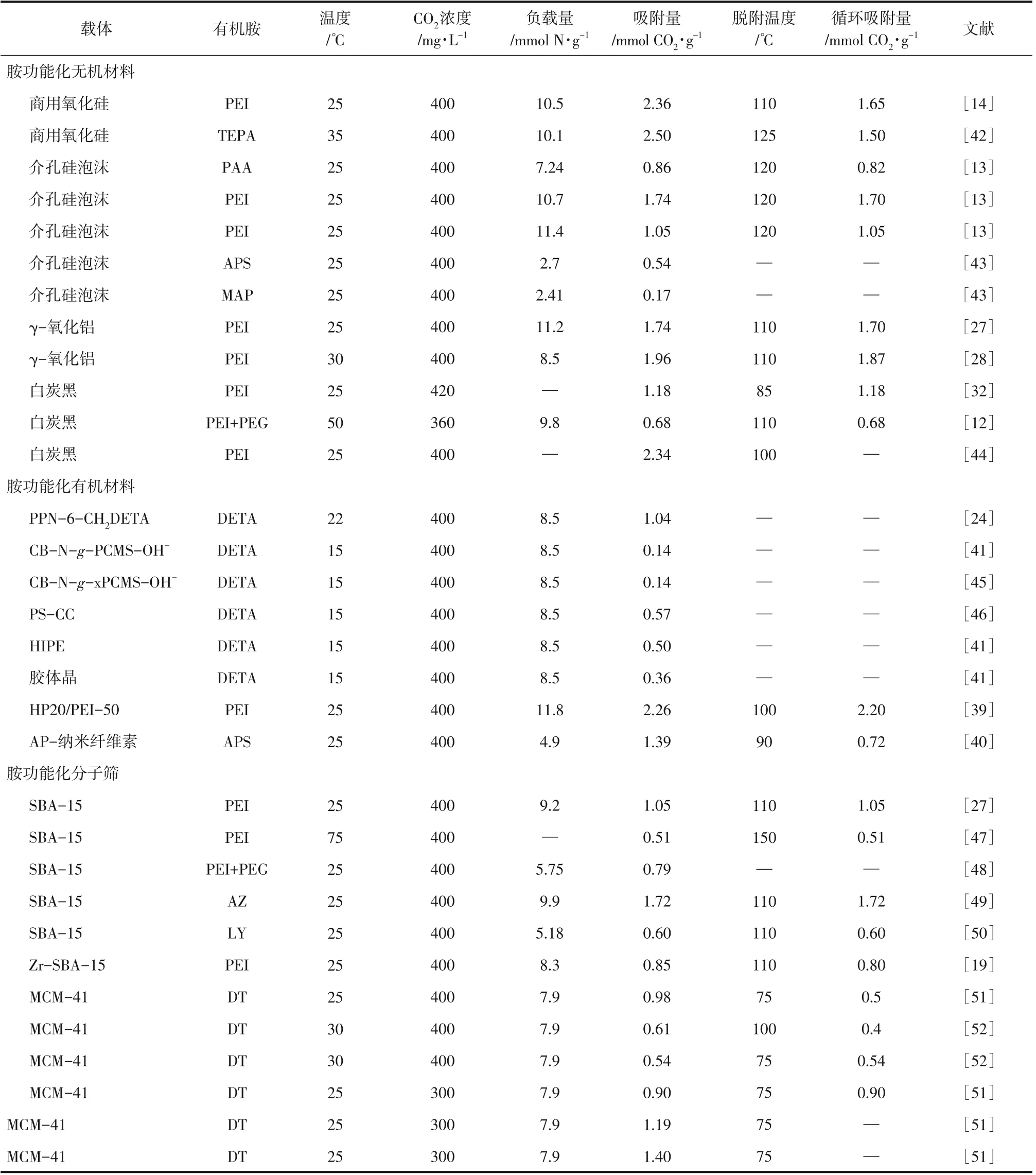

分子篩作為多孔材料中的重要成員,因優良的孔道可調控性和成本優勢在直接空氣碳捕集中受到關注。首先,對孔道織構,如孔徑大小、形狀和孔壁性質進行調控可以顯著改變與二氧化碳的相互作用;其次,對分子篩內部空腔或超籠的調控以及離子交換后微環境的改變會影響吸附量、選擇性以及對濕度的耐受度;最后,分子篩限域效應的創造以及多級孔結構的構筑在動力學分離和尺寸擇形方面表現優異。常見的用于氣體分離的分子篩及改性手段如圖6和表1所示。

表1 用于直接空氣捕集的常見胺功能化材料

圖6 常見直接空氣碳捕集分子篩及調控手段

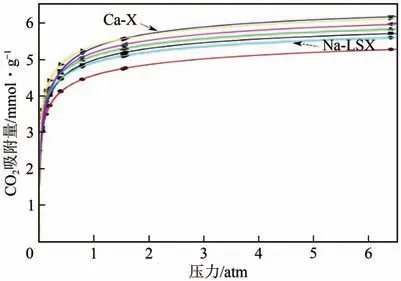

八面體結構的FAU 分子篩具有三維的孔道,根據Si/Al 的不同分為X 和Y 兩種類型,表現出不同的親和性,鋁含量增加會提高吸附量和選擇性。有研究發現,在直接空氣捕集中,金屬雜原子摻雜后的LiPdAgX分子篩,吸附量和選擇性有所改善,如圖7所示,調變分子篩硅鋁比抑或通過離子交換引入不同陽離子也可以獲得更好的性能;另一方面,因為靜電作用的存在,濕度對該類型分子篩的捕集性能會產生巨大影響。

圖7 離子交換X分子篩CO2吸附曲線[69]

工業上另一種常用的A(LTA)型分子篩,如4A分子篩、5A分子篩,它們具有較大的腔體和較狹窄的孔口。因為本身含有大量平衡電荷,故使用更大半徑的離子將其交換之后便可實現對孔徑的調控,如使用Ca交換可將NaA 分子篩的開口從0.2nm 調節到0.5nm。有研究報道,經過K交換后的NaKA 分子篩在約400mg/L CO條件下可獲得1.0mmol/g 的吸附量和近1000 的選擇性。吸附后的二氧化碳呈現線形和彎曲狀兩種狀態,其中彎曲狀的是碳酸鹽,其被認為是由表面K位點旁的氧化性離子與二氧化碳相互作用所形成。

RHO 分子篩具有八元環簡單立方結構,且經過Na交換的RHO分子篩在分離甲烷和二氧化碳中會出現“合頁門(trapdoor)”現象,骨架外離子類似一扇窗戶,允許二氧化碳通過,其他氣體分子則無法通過。這種吸附方式和另一種八元環CHA分子篩十分相似,經過Li、Na、K、Cs等離子交換的CHA 分子篩在具有高吸附量的同時表現出優異的選擇性。Webley等沒有將原因歸結于尺寸篩分,而是提出了“合頁門”機理,即具有較大四極矩的CO可以與Cs發生作用,使其發生瞬間的位移,類似推開了一扇門。最后,其他拓撲結構的分子篩如GIS、MER、SAPO 等均有所報道,對它們的改性以及吸附機理的解釋也出現了“離子門(cation gating effect)”和類似柔性MOFs 材料的“呼吸效應(breathing effect)”等。

4 金屬有機框架材料

截至目前,已經有較多用于直接空氣捕集的金屬有機框架材料(MOFs)的報道。MOFs材料具有十分發達的孔道結構和巨大的比表面積,具備優良的表面和孔道可調變性。常見的用于直接空氣捕集的MOFs如圖8(a)所示。

MOFs 材料在直接空氣捕集中多為物理吸附,較低溫度便可實現再生。含有金屬中心的Mg-MOF-74表現出了最佳的吸附性能,如圖8(b)所示,在完全干燥條件下表現出約0.38mg/g 的二氧化碳吸附量,但因為有金屬中心的存在,與水的競爭吸附會限制其吸附量。SIFSIX-3-Cu/Ni/Zn 是另一種優良的吸附材料,通過改變金屬粒子的種類可獲得不同的孔徑,如當Cu 為中心粒子時,孔徑為3.5?(1?=0.1nm),Zn 時則可提高到近4?。邢華斌教授團隊研發的ZU-16-Co 在大氣條件下表現出了1.05mmol/g 的二氧化碳吸附量,高于SIFSIX-3-Ni的0.42mmol/g 和TIFSIX-3-Ni 的0.65mmol/g。Zaworotko團隊將KUST-1和以上兩種材料與胺功能化分子篩材料進行對比后發現,胺功能化材料表現優于MOFs 材料,即便它們的孔道結構和比表面積都不如MOFs材料,如圖8(c)所示。

研究者轉而將有機胺與MOFs材料相結合,但不同于前文提到的浸漬或接枝,而是利用栓系的方法,使未飽和狀態的金屬中心與有機胺螯合,在孔道中裝載豐富的胺物種,進而提高吸附性能、穩定性和可循環性。研究發現栓系后的MIL-101(Cr)和Mg-MOF-74 的比表面積下降了約15%,但捕集性能和循環穩定性得到了大幅提高。Long教授團隊進一步開發了孔徑更大的Mg(dobpdc)材料,如圖8(d)所示,它具有更寬的孔口,在栓系二甲基乙二胺(MMEN)后比表面積下降了近98%,但獲得了2.0mmol/g 的吸附量和較快的吸附速率,60min的吸附量約為1.05mmol/g。后續很多研究進行了不同的胺種類栓系和改變金屬中心以調變鍵合強度的方法來提高捕集性能。

圖8 用于直接空氣捕集的常見金屬有機骨架材料結構及其性能

5 變濕吸附材料

變濕吸附材料(moisture swing adsorption,MSA)是一種新型的、節能的捕集材料,它的出現進一步擴展了直接空氣捕集領域的研究。最初的變濕吸附材料由Lackner教授提出,是類似Na溶液的、含有季銨鹽離子的樹脂材料。這種材料會隨著濕度的變化表現出不同的親和度。但因為密閉和開放空間中濕度差異較大,故在對其再生前需先將多余水分蒸發完全。使用該材料的裝置捕集成本約為115USD/t CO。

其捕集和再生過程如圖9所示,吸附劑中的季銨鹽離子與CO結合;之后與水分子作用生成HCO和OH,OH對CO具有很高的親和度,使材料完全變成HCO狀態,兩種酸根離子因水合作用不同而不會同時出現;隨后,濕度減小,水對HCO的穩定作用降低,HCO發生水合作用,釋放二氧化碳回到初始狀態,完成整個循環。

圖9 變濕吸附過程

該過程節能、易于操作,只需要控制濕度即可;其次,因為沒有傳熱過程,簡化了系統設計,所以在有需要的情況下,可以耦合變溫吸附或變壓吸附過程。同樣的,其缺點也比較明顯,該系統對水質和水量的要求高,雜質的出現會顯著影響捕集性能,研究發現通過變濕過程捕集10 億噸二氧化碳需要100km的水,這無疑十分巨大;其次,天氣也是需要考慮的因素之一;最后,捕集的二氧化碳需要進一步壓縮以滿足使用要求。

6 結語

本文主要闡述了用于直接空氣捕集的功能材料。目前,胺功能化材料和固體堿等化學吸附材料具有更好的應用前景,物理吸附材料的潛能還需進一步發掘。在工藝的開發上,一方面,可以借鑒其他低濃度氣體的脫除經驗,如氨氣、硫化氫、二氧化硫的深度脫除工藝;另一方面,可以結合不同工藝優勢,設計多種工藝耦合的流程。在嚴峻的環境問題下,必須加快材料研發的步伐,未來的研究重點應集中在材料的設計和低能耗再生方式的開發上。可能的研究方向如下所述。

(1)著眼于整個系統的生命周期,開發出安全、可規模化量產的整體型功能化材料,如顆粒狀、纖維、薄膜或整體柱等結構,提升單位體積位點數量。

(2)提高吸附速率是未來直接空氣捕集技術的一個重要方面。設計并開發兼顧熱力學和動力學的高性能材料,提高吸附容量的同時,強化傳質過程將有利于實現低成本、高效快速捕集。

(3)壽命和循環穩定性,特別是優良的再生性能是必須考慮的因素。在環保觀念深入人心的情況下,尋求循環使用后結構完整性好,性能損失少且可以低能耗再生的材料將是研究重點。例如,開發穩定性更好且再生溫度更低的載體材料。

(4)合成工藝復雜和原材料昂貴是工業化應用和推廣的主要障礙,故尋求可替代原材料,簡化合成工藝,提高時空產率是提高成本優勢是關鍵。例如,開發黏土、生物質等天然產物作為吸附劑原材料。

(5)驅動能量的來源十分重要,結合長周期生命評價,在不同時間和空間尺度下,尋求并開發DAC與可再生能源耦合的新技術和新途徑。例如,開發太陽能、風能等驅動吸附劑再生的新工藝。