綜合檔案館館藏檔案解密與開放審核實踐探索

張思穎

摘要:館藏檔案解密與開放審核工作一直是綜合檔案館工作的難點,在新修訂《檔案法》的背景下,傳統的以綜合檔案館為單一主體的檔案解密與開放審核工作模式需要做出調整。該文通過梳理相關法規、調整工作思路和探索業務流程,提出建立基于多主體責任共擔機制的館藏檔案解密與開放審核工作新模式。

關鍵詞:檔案解密 檔案開放 綜合檔案館

隨著人民群眾日益增長的檔案信息需求和檔案館開放程度的不斷提高,特別是新修訂《檔案法》的頒布、實施對檔案館開放檔案提出了更高的要求,如何開展館藏檔案解密與開放審核成為越來越多業界人士關注的焦點。“建立健全機關、企業事業單位檔案開放審核建議機制以及各級國家檔案館館藏檔案解密和開放審核有關制度”還被列入了《“十四五”全國檔案事業發展規劃》。[1]

從學術論文的研究現狀及同行交流的情況來看,館藏檔案的解密與開放審核一直是綜合檔案館工作的瓶頸之一。“各級檔案部門幾乎都面臨到期檔案解密和劃控工作難以推進的局面,不能很好地滿足社會各界廣泛利用檔案的需求,檔案安全保密與開放利用之間的矛盾日益凸顯。”[2]“一旦涉及檔案開放鑒定的具體操作細節,如降解密、劃控等,則普遍存在具體工作較難推進的情況。”[3]主要存在問題如下所述。

(一)海量的待審數據與有限的人力之間的矛盾

檔案解密與開放審核工作人力依賴程度高,雖然近年來運用了敏感詞庫建設、數據挖掘等技術手段,但仍然無法完全取代人工審核。有學者指出“目前針對傳統檔案載體和內容的處理以數字化掃描和目錄數據掛接為主”,“檔案數據化粒度仍停留在傳統目錄整理的程度。”[4]尤其是對于很多涉密檔案,各級綜合檔案館出于安全考慮并未開展數字化,審核時仍需調閱實體,難以借助信息化輔助手段,對人力的需求很大。

與審核工作效率低下相對應的是浩如煙海的館藏檔案,據統計,截至2020年底,全國各級綜合檔案館館藏檔案91789.8萬卷、件。[5]新修訂《檔案法》將檔案封閉期從原先的30年縮短為25年,并且擴大了提前開放的檔案種類,導致綜合檔案館面臨短時間內開放鑒定工作量激增的問題。而綜合檔案館可投入的人力是有限的,使得這項工作難以在短時間內單憑檔案館的力量取得突破性的進展。

(二)主體責任不明確,流程設計不合理

在檔案解密方面,《各級國家檔案館館藏檔案解密和劃分控制使用范圍的暫行規定》將檔案的解密主體責任劃歸給了各級國家檔案館,這與現行保密法所規定的“誰定密,誰解密”的原則是不一致的。且該條款規定檔案保密期屆滿前由原檔案形成單位通知國家檔案館延長保密期限,這樣的流程設計使得檔案館處于被動地位。若形成單位未主動發函,檔案館也不敢擅自解密,從而造成密級檔案到期無人解的現象。

在檔案開放審核方面,新修訂《檔案法》規定檔案館會同檔案形成單位共同參與,但未明確各方責任,缺乏流程設計。以往的做法通常是檔案館完成初審、復審后再征求形成單位的意見,一旦出現形成單位不予回復或出于謹慎考慮不同意開放的情況,后續的開放審核環節就難以推進。實踐證明,傳統的以檔案館為單一主體的館藏檔案解密與開放審核工作模式亟待優化。

(三)制度銜接性不夠,治理協同性不強

館藏涉密檔案的解密工作,既涉及檔案主管部門,又涉及保密主管部門,在實際工作中存在監管制度銜接不暢的問題。新修訂《檔案法》規定館藏涉密檔案的解密“應當依照有關保守國家秘密的法律、行政法規規定辦理”。而有關保守國家秘密的法律法規卻并未對此做出明確規定,只是《國家秘密解密暫行辦法》中提到了“對已經依法移交到各級國家檔案館的屬于國家秘密檔案的解密工作,按照國家有關規定執行”,這樣出現了法規的“真空地帶”。

(四)現有法規陳舊,開放標準過于籠統

現行的《各級國家檔案館開放檔案辦法》等相關法規頒布距今已有30多年,相對陳舊的法規制度難以適應檔案解密與開放審核工作的新形勢。新修訂《檔案法》規定檔案形成單位應在檔案移交進館前完成開放審核工作,具體如何實施迫切需要新的配套法規指導。

《各級國家檔案館館藏檔案解密和劃分控制使用范圍的暫行規定》中所提及的檔案控制使用標準也多為原則性、概括性的描述。例如“涉及公民隱私”,到底記錄到何種程度才算公民隱私,有些人認為只要記載了姓名就算個人隱私,有些人則認為要有明確的證件號碼、電話號碼等才算個人隱私,這種籠統的判斷標準給實際工作帶來了一定的困難。

(一)館藏檔案解密與開放審核問題破局思路

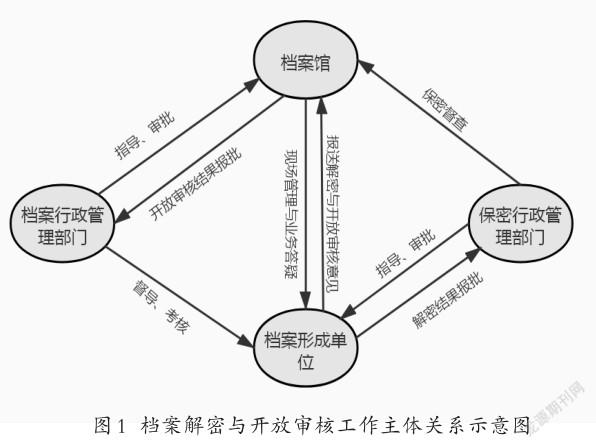

1.引入多元參與主體,謀求館藏檔案與國家秘密協同治理。館藏檔案解密與開放審核工作是一項人力需求大、牽涉范圍廣、保密要求高、行政色彩強的專項工作,非檔案館一家之力所能完成。其中的一些環節如檔案解密也非檔案館有權可以決定,必須引入多元主體共同參與,發揮檔案形成單位的關鍵作用,實現檔案行政管理部門與保密行政管理部門的協同指導。各主體關系如圖1所示,檔案館和檔案形成單位作為這項工作的具體實施者既有分工又有協作,檔案行政管理部門與保密行政管理部門作為行政管理者分別履行相應的督導、指導、審批等職權。

檔案館集中保管各形成單位移交的檔案,在此項工作中應扮演組織、協調以及全流程管理的角色。作為工作的發起方,檔案館應當起到穿針引線的作用,提供工作場所,以時間表、計劃圖的形式有步驟地推進這項工作的開展。

檔案行政管理部門在檔案開放審核方面應扮演好督導者、考核者的角色,對于此項工作做到“三納入”[6],即納入檔案執法檢查內容、納入規范化檔案室創建要求、納入年檢評查范圍。

保密行政管理部門在檔案解密方面行使督查、審批權,指導解密工作的開展,審批解密結果,將解密工作納入保密考核指標。

檔案形成單位不僅指生成檔案的原單位,也包括原檔案形成單位撤銷后承接其職能的單位或上級單位。檔案形成單位作為定密責任人是檔案解密的唯一合法主體,也是檔案開放審核工作的法定共同主體。

2.梳理法律法規,明確各方權責,建設多主體責任共擔機制。多主體參與的模式要產生系統合力需明確各方權責,建立權責清單。梳理相關的法律條款,我們可將各主體應當承擔的責任分為以下三種。

一是法律條款有規定且主體是唯一的情形。如形成單位的解密責任,保密行政管理部門的督查、審批責任等,對于這類條款清晰、主體明確的責任,各主體應當各負其責,杜絕有責不擔現象的出現。

二是法律條款有規定但責任主體非唯一的情形。如開放審核、解密標識等法定主體為兩個或以上,可以通過制度設計、方案選擇等方式加以明確,實現責任劃分、風險共擔。如開放審核工作可通過環節設置,明確初審由形成單位負責,后續環節由檔案館負責。解密標識工作可由形成單位或檔案館工作人員加蓋解密章,這點在工作方案中明確即可。

三是目前的法律條款中沒有明確責任主體的情形。如開放審核的審批權限,尤其是檔案館開放檔案是否需要同級檔案行政管理部門的審批。目前僅在《各級國家檔案館開放檔案辦法》中出現了“可由檔案館報本級檔案行政管理部門批準后開放”這種較為模糊的表述方式,實際工作中是否需要報批一般由檔案館與檔案行政管理部門之間協商解決。要想徹底明確這一責任歸屬,需要繼續完善相關法律法規建設。

3.建立白名單、黑名單工作模式。檔案解密與開放審核工作是一項具有主觀性因素的工作,檔案能否提前解密、能否到期開放都在一定程度上受制于審核人員的知識背景、政治素質、業務水平等諸多主觀因素。而目前國家層面出臺的標準較為籠統,因此有必要通過建立白名單、黑名單的方式提高判斷的客觀性、一致性。例如,我們可以將干部任免通知、管理辦法、預決算信息等應當開放的文件列入白名單,將個人隱私等應當控制使用的文件列入黑名單。

(二)館藏檔案解密與開放審核問題破解路徑

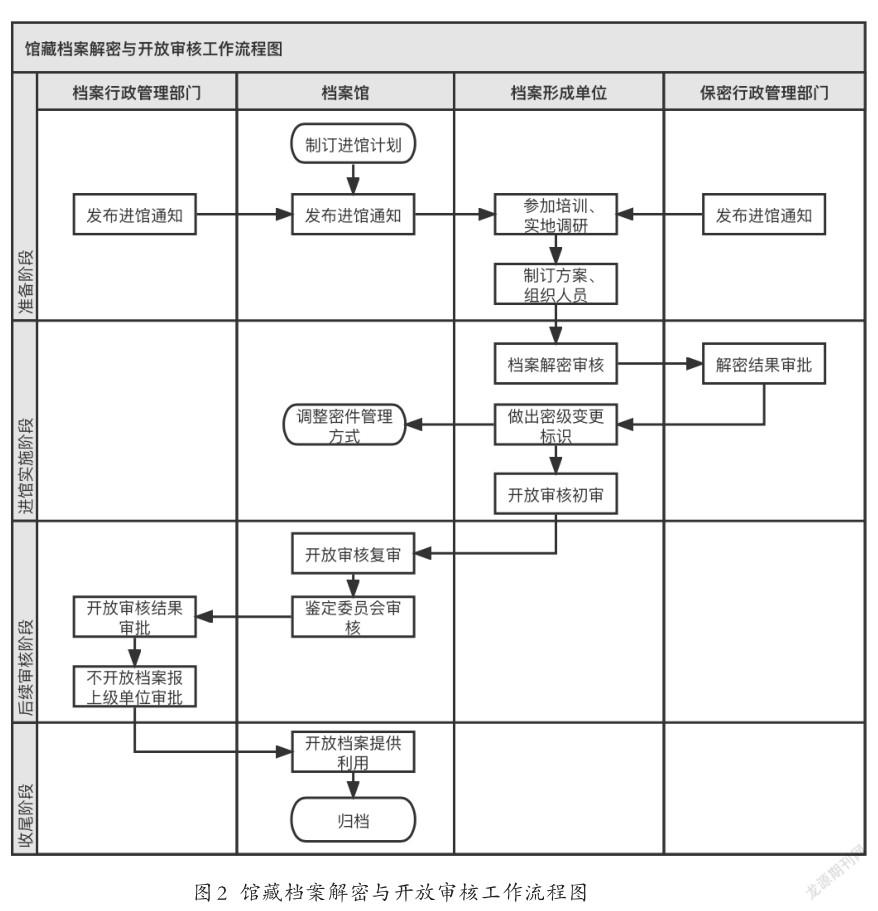

破解現有難題,需要綜合檔案館積極主動協調各方主體,謀求建立檔案館、檔案行政管理部門、保密行政管理部門、檔案形成單位共同參與的多主體館藏檔案解密與開放審核工作機制。具體工作流程可參考圖2。

1.形成單位進館的組織與籌劃。一是檔案館要梳理館藏全宗,制訂形成單位進館計劃。在對館藏全宗狀況進行梳理時,檔案館要重點梳理其形成單位已撤銷的全宗,尋找是否有職能承接單位。由保密行政管理部門、檔案行政管理部門和檔案館三家聯合發布進館通知,告知各單位進館時間、目標任務、工作要求等內容。二是檔案館要組織聯合培訓,協助擬進館單位制訂工作方案。擬進館單位應參加三家聯合組織的培訓,學習密件清理、標注、解密和開放審核的方式方法,基本流程和審核標準等,制訂本單位的工作方案,明確人員分工、工作流程、工作標準等事項。

2.解密與開放審核工作的開展。檔案形成單位開展檔案解密與開放審核初審,主要任務為查閱涉密檔案形成目錄并提出解密降密的初步意見,同時提出檔案開放審核的初步意見。這兩項任務可同步進行,避免重復調閱檔案;也可分步進行,即完成解密將非密目錄帶回本單位進行開放審核,縮短在館工作時間,方便人力調節。在開放審核過程中,各單位可根據業務特點建立待審全宗的白名單和黑名單輔助判斷。

檔案館需要做好全流程管理。檔案形成單位進館工作時,檔案館應組織專門力量全程參與管理,做好現場協調工作,包括檔案實體借還、電子目錄提供、涉密載體保管、業務問題解答、人員登記、后勤保障等各個環節的協調;及時解答檔案形成單位在工作中提出的問題;定期對檔案形成單位清理密件和開放審核的情況進行抽查,重點抽查有無密件漏查的情況,根據反饋情況及時查找原因并整改。

3.解密與開放審核的結果報送。檔案形成單位完成在檔案館的現場查閱工作后,將解密意見和開放審核初審意見提交本單位審核,將通過審核的解密結果報保密行政管理部門審批同意后,與檔案館聯系進館加蓋密級變更章;將通過審核的檔案開放初審意見提交給檔案館,由檔案館進行后續審核流程。完成上述所有工作后,檔案館應將該過程中所形成的重要材料歸檔備查,并將解密開放后的檔案向社會提供利用。

探索建立檔案形成單位參與的、多主體責任共擔機制為綜合檔案館開展館藏檔案解密與開放審核工作提供了新的思路和突破口,可在遵循法律法規的框架下解決檔案館人力不足、館方人員缺乏對檔案形成背景及業務知識的了解等問題,實現國家秘密與館藏檔案的協同治理,形成系統協作的合力。目前這一模式仍在實踐探索和優化完善之中,需進一步清理法規“死角”,完善法規體系建設,提高開放審核工作標準化程度。各責任主體應充分發揮各自功能,有效開展部門協作,共同促進綜合檔案館館藏檔案解密與開放審核工作優質高效推進。

注釋及參考文獻:

[1]中辦國辦印發《“十四五”全國檔案事業發展規劃》[EB/OL]. [2022-3-2]. https://www.saac.gov.cn/daj/ yaow/202106/899650c1b1ec4c0e9ad3c2ca7310eca4.shtml.

[2]國家檔案局積極推進檔案解密與開放利用工作[EB/OL]. [2022-3-1].https://www.saac.gov.cn/daj/yaow/ 201706/a435a5b9bf1a44b79235b5ec426cd685.shtml.

[3]國家檔案局檔案館(室)業務指導司.副省級以上綜合檔案館業務建設深度分析報告——基于業務建設評價數據的研究與建議[R].2020.

[4]楊茜茜.我國綜合檔案館檔案開放鑒定研究:方法框架構建[J].檔案與建設,2020(9):11-16.

[5]2020年度全國檔案主管部門和檔案館基本情況摘要(二)[EB/OL]. [2022-3-3] .https://www.saac.gov. cn/daj/zhdt/202108/6262a796fdc3487d93bfa7005acfe2ae. shtml.

[6]錢海峰,周淼.檔案利用服務工作的幾點思考[J].北京檔案,2019(6):37-39.

作者單位:廣州市國家檔案館