西渝高鐵旗桿山越嶺段工程地質選線

汪鋒華

(中鐵二院工程集團有限責任公司,四川 成都 610031)

1 概況

西安至重慶高速鐵路位于我國西部陜西、四川、重慶境內,是第一條穿越大巴山腹地的高速鐵路,地形地質條件極為復雜。線路北起西安市,南至重慶市,全長617.67 km,橋隧總長542.56 km,占線路總長87.9%。

旗桿山為大巴山支脈,系北部漢江和南部嘉陵江的地表分水嶺。鐵路所經區域屬高山峽谷區,地形起伏大,地質災害嚴重地制約了鐵路選線與重大工程設置的可行性。本文結合西渝高鐵旗桿山區地質勘查成果,對該區域主要工程地質問題進行分析,比選研究了旗桿山西線越嶺、中線越嶺、東線越嶺方案[1]。

2 自然特征

2.1 地形地貌

區域屬強烈切割之中高山地形,山高谷深,山坡陡峻,河谷狹窄,山脊一般狹長平緩,起伏較小,局部有陡峭孤峰,海拔600~2400 m,相對高差300~1500 m。受地質構造影響,山脈走向大致沿北西向弧形展布,河谷形態呈“V”型。該區出露大量可溶巖地層,溶溝、溶槽、石芽、殘丘、巖溶洼地、漏斗、落水洞、豎井、溶洞、暗河、峽谷等喀斯特地貌廣泛分布。線路克服巨大嶺谷間相對高差,縱坡呈“W”型。

線路所經地區屬亞熱帶濕潤季風氣候區,由于大巴山屏障作用,氣候具有“冬暖、春旱、夏熱、秋雨”的特點;年平均降雨量1203 mm,5—9月為雨季,占全年降雨量的70%~90%,這期間也是山洪、泥石流、滑坡、崩塌等自然災害高發期,且具有連續降雨強度大、單點暴雨集中的特點。

2.2 主要工程地質問題

西渝高鐵工程地質條件具有“三多”(礦藏多、采空區多、天然氣多)和“三發育”(地質構造發育、巖溶發育、重力不良地質發育)的特點。主要工程地質問題為巖溶水及富水構造、重力不良地質、高地應力、構造破碎帶[2]。

2.3 區內既有工程情況

城開高速公路在大巴山區域與西渝高鐵走行于同一廊道。高速公路旗桿山隧道長7636 m,左右線雙洞分修,設斜井一座(全長1860 m),2021年8月正洞及斜井已全部貫通。據現場了解及資料查詢,修建過程中相繼發生了18處巖溶處理,其中較大突泥涌水事故發生了6次。

3 線路方案比選

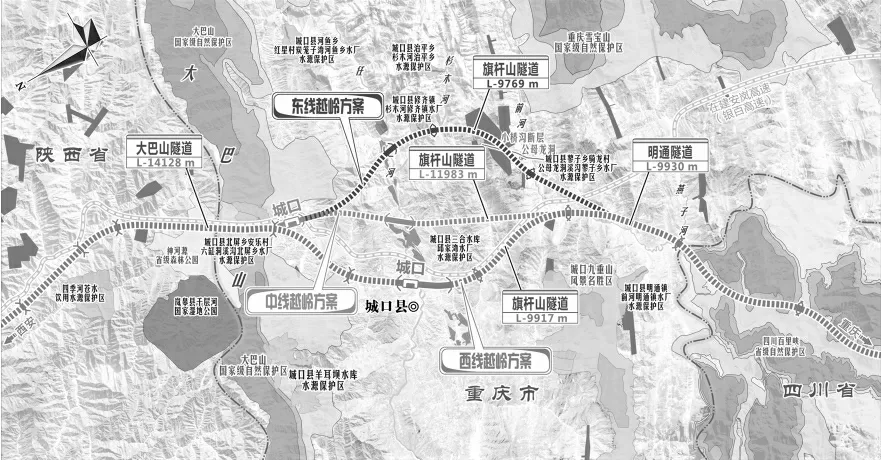

鑒于旗桿山復雜的地形地質條件,該山是典型的裸露型溶蝕山脈,巖溶強烈發育,隧道開挖易發生突水涌泥、高壓水擠壓破壞以及溶洞、暗河處理等工程地質問題。鐵路工程如何通過巖溶水及富水構造、采空區及重力不良地質成為選線需要考慮的重要問題。在地質勘查過程中充分汲取復雜山區陡峭河谷、巖溶地段鐵路地質選線技術的精髓[3],筆者開展了西線、中線、東線3個越嶺方案(圖1)比選。

圖1 旗桿山越嶺方案

3.1 線路方案概述

3.1.1 西線越嶺方案

線路翻越大巴山后進入重慶市境內,沿S202省道向西南引線靠近城口縣城設站,出站后跨任河沿在建城開高速公路南下,以9.92 km的隧道穿旗桿山,跨前河至比較終點。新建線路長59.43 km,橋隧總長58.83 km,工程投資約154.83億元。

3.1.2 東線越嶺方案

為利用旗桿山向斜核部地勢變化,考慮隧道自向斜核部下方的非可溶巖地層穿越以減少巖溶水影響,該方案線路穿大巴山后,于城口縣北屏鄉附近設城口站,出站后向東南繞行,跨任河以9.77 km的隧道穿旗桿山,再跨前河以13.06 km的明通隧道引線至比較終點。新建線路長61.14 km,橋隧總長60.28 km,工程投資約157.84億元。

3.1.3 中線越嶺方案

鑒于東、西兩越嶺方案穿越可溶巖段均較長,本文同時研究了取直穿越旗桿山,盡量縮短線路長度的中線方案。該方案自東線方案城口站引出后,向南跨任河以11.98 km的隧道取直穿旗桿山,跨前河,再以11.98 km的明通隧道至比較終點。新建線路長56.64 km,橋隧總長55.84 km,工程投資約150.40億元。

3.2 方案比選

3.2.1 水文地質條件

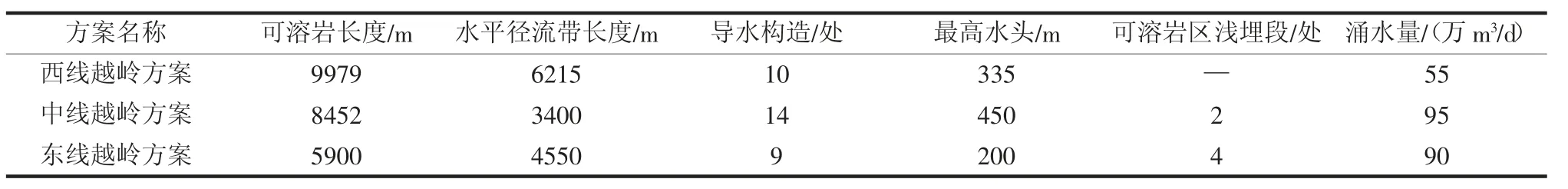

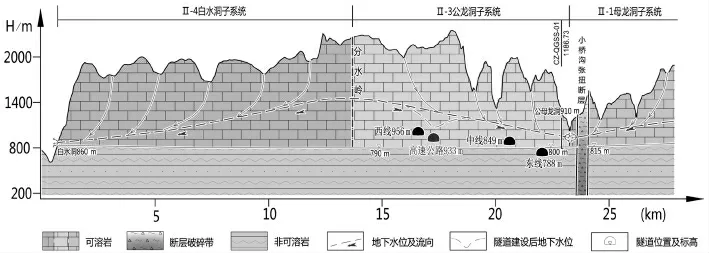

旗桿山越嶺段可溶巖地層分布相對廣泛,加之斷層破碎帶、節理密集帶等導水構造發育,水文地質條件十分復雜。預測旗桿山越嶺段工程水文地質條件如表1、圖2所示。

表1 旗桿山越嶺段工程水文地質條件

圖2 旗桿山巖溶水系統水文地質條件

研究認為,東線越嶺方案線路穿越小橋溝導水斷層(平移斷層破碎帶寬約100 m,斷距最大達800 m,兼有正斷層性質,斷層錯斷了龍洞河巖溶水系統補給區與母龍洞巖溶水系統徑流區,為導水斷層),長距離穿過富水破碎帶,旗桿山隧道拱頂距離據推測可溶巖與非可溶巖界線約2 m,不可控因素較多;中線方案穿越公龍洞暗河、龍洞河暗河的徑流區,長段落穿過巖溶水系統,水文地質條件極復雜,風險極高;西線越嶺方案并行在建城開高速旗桿山隧道,地質情況相對清晰,水文地質條件較優。

3.2.2 重力不良地質

旗桿山越嶺段落屬于大巴山腹地,嶺高谷深,斜坡、陡崖上方巖土體臨空條件良好,降雨充沛,崩塌、危巖落石、巖堆、滑坡、泥石流等表生不良地質發育。

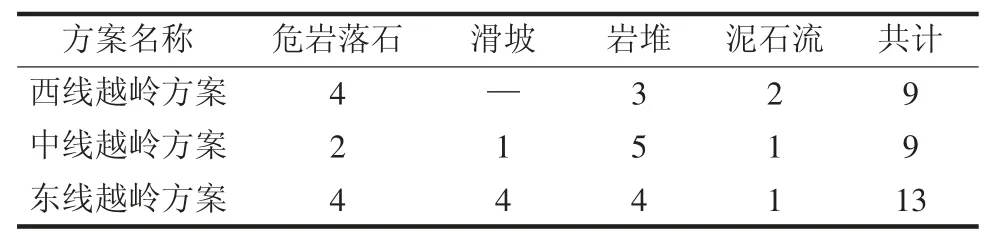

如表2所示,東、西線穿越危巖落石數量相當,中線越嶺方案最少;西線越嶺方案完全繞避了滑坡,東線及中線越嶺方案均穿越了滑坡,且東線越嶺方案穿越4處滑坡;西線穿越巖堆少于東線及中線越嶺方案;穿越泥石流較中線及東線越嶺方案多一處。整體而言,西線越嶺方案優于東線及中線越嶺方案。

表2 重力不良地質分布情況 單位:處

3.2.3 高地應力

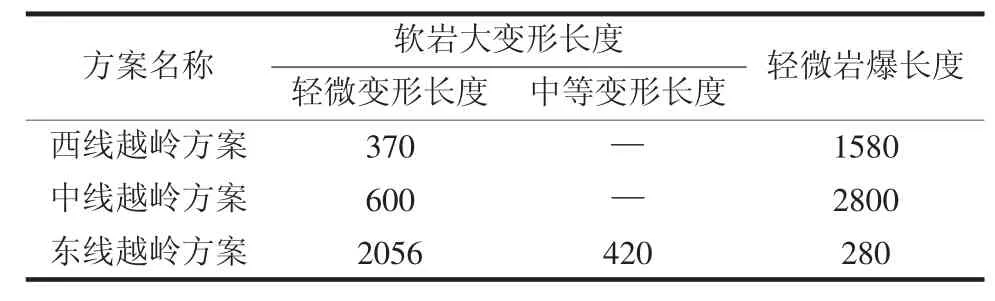

三方案軟巖大變形、巖爆段落長度如表3所示。西線越嶺方案軟巖大變形長度最短,硬巖巖爆段落較長,軟巖大變形相較輕微巖爆工程地質問題更為突出。故從高地應力方面分析,西線越嶺方案較優。

表3 軟巖大變形、巖爆長度 單位:m

3.2.4 構造破碎帶

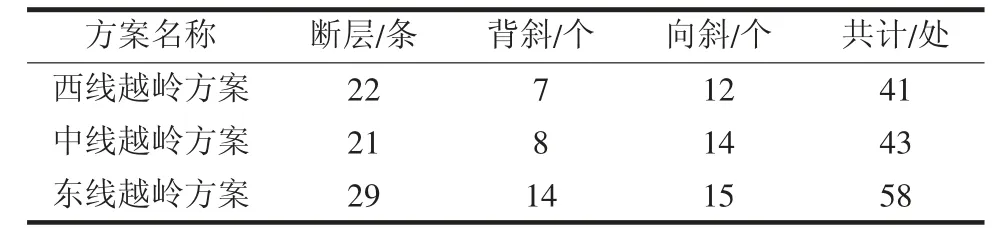

如表4所示,西線越嶺方案經過上規模的斷層、背斜、向斜共計41處,中線越嶺方案共計43處,東線越嶺方案共計58處。西線越嶺方案優于中線、東線越嶺方案。

表4 構造數量

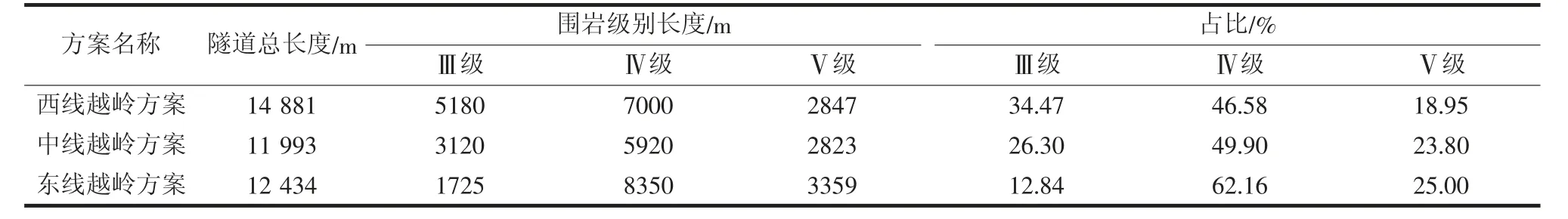

同時由于東線越嶺方案斷裂、褶皺更為發育,且在旗桿山向斜段走在志留系軟巖中,圍巖西線越嶺方案最優。越嶺段圍巖級別對比如表5所示。

表5 越嶺段圍巖級別對比

3.3 方案比選意見

該段方案主要受控于沿線發育的高壓富水可溶巖地層分布。經初步勘察,東線方案位于公、母龍洞暗河系統排泄區,穿越可溶巖段落最短,水頭最低,但本段線路小角度穿越小橋溝導水斷層,且隧道較長段落位于可溶巖與非可溶巖接觸帶附近,發生涌突水風險高,隧道建設存在疏干公、母龍洞巖溶水的風險;中線方案下穿公龍洞暗河系統徑流區,雖然巖溶段落較短,但巖溶水文地質條件最復雜,涌突水風險極高;西線方案位于公龍洞暗河補給區,靠近公龍洞與白水洞兩個地下暗河系統分水嶺附近,地下水水量較小,線路并行在建高速公路旗桿山隧道,地質情況較為明晰,重力不良地質、軟巖大變形段落及圍巖條件較優。經綜合比選,西線方案水文地質條件較優,風險較為可控。

4 結語

西渝高鐵旗桿山越嶺段地處南大巴山平壩—覃家河大斷裂附近。區內地形地質條件極為復雜,巖溶水及富水構造、重力不良地質、采空區、高地應力、構造破碎帶構成了控制線路方案的主要工程地質問題。本文在充分總結汲取西南山區深切河谷與高壓富水巖溶鐵路地質選線經驗的基礎上[4],提出了旗桿山越嶺段地質選線定線技術原則,選取了線路并行在建高速公路旗桿山隧道,地質情況較為明晰,重力不良地質、軟巖大變形段落及圍巖條件較優,工程風險可控的西線越嶺方案。