黎錦紋樣的造型結構與造物思維

文/圖:符攀嬋 清華大學藝術學博士

一、導語

黎族沒有遺留下來的書寫史料,黎族工藝品也多是草本,連黎陶經過些許歲月也會再次變為塵土。黎錦紋樣是黎族婦女以點、線、面為基本元素,通過提花、繡花、扎染等技藝展示的裝飾語言。大多是對黎族生存周邊的生態環境、生活環境當中所聽、所見、所想的抽象和具象的有序提煉。具體可分為宇宙紋、人紋、動植物紋和生活用具紋、生活場景紋等等。這些紋樣與透視成像不同,采取的是一種獨特的平視法,以平面展開的形式來表現萬物。人紋多以正面平視法,動植物多以側面平視法,在使用象征手法的時候,對物象的局部特征進行基本觀念意識的平視組合或者突出某一特征的呈現。目前黎錦紋樣的研究正處于詢問命名和解釋意義階段,少有從規律性角度對黎錦的構圖以及創意意義進行進一步的挖掘。

黎族紋樣最初的功能是實用,逐漸才過渡到審美。在其歷史過程中一些圖像形成約定俗成的共同認識,成為一種符號,這種符號按照一種程式進行排列組合后,成為思想的表達。黎錦紋樣主要由直線與斜線構成,從黎錦紋樣中,我們可以感受到黎族追求平衡的審美心理。

從實用到符號化再到審美,紋樣的符號意義更多地被象征的寓意所取代,紋樣反映先民的自我認知,為人類的想象力塑形,透過黎錦紋樣還可以了解黎族的文明和文化歷史。黎族紋樣題材大致包括幾何紋、動物紋、植物紋和綜合多樣化紋等。我們可以假設這些紋樣經歷發展的時期是幾何紋時期、動物紋時期、植物紋時期再到綜合紋時期這個過程。這樣的過程和中原地區的新石器時代幾何紋是主流,夏商周多動物紋,隋唐時期以植物紋為主,往后的時期則以綜合紋樣為主的發展過程相似。黎錦紋樣因為沒有文字記載,也沒有圖譜流傳,我們大致認為黎族紋樣也大致經歷這樣的發展變化過程。黎錦的發展一直到“文化大革命”之前匯集歷史各個時期的紋樣,形成黎族圖式的復雜樣式,包括抽象的和具象的,現實的和幻象的。風格是文化的外在表現,圖式紋樣題材的選擇,實質上是黎族人賦予黎錦以“人的思維”,使之從純粹的物質上升到精神和意識的維度,成為黎族社會的主要文化產物。

二、黎族紋樣的題材類型

魚紋:魚紋何時融入黎族服飾中,又是以何種含義融入的?因無確切的材料佐證而無法定論,我們只能從母系氏族社會中魚紋最早的用途和含義來進行推證。海南島為我國南方新石器時代文化的重要組成部分,魚紋的含義和用途可能延續著母系氏族社會的觀念,特別是當魚紋被賦予吉祥意義之后,人們更愿意接受這種新的內涵,不再去深究它本原的意義,從而使魚紋最早的用途和內涵漸漸淡化了。

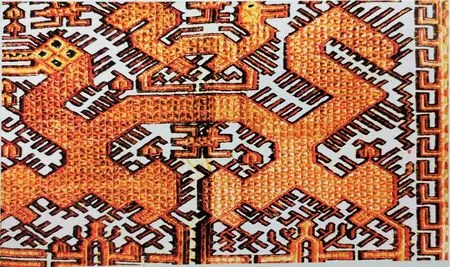

龍紋:黎錦龍紋是英勇權威和尊貴的象征,集傳神、寫意、美化于一體,黎錦上龍的形象或爬行、或蜷曲交纏,變化無窮,極具裝飾感。黎錦傳統龍紋分為正龍、團龍、盤龍、坐龍、行龍等各種造型和姿態,并通過各種應用表現成為黎錦紋樣中的經典圖案樣式。黎族的潤方言地區傳統龍紋集蛇身、魚鱗、蜥腿、鹿角、鷹爪、蛇尾等形象為一體,類似于春秋戰國時期的龍紋,是一種意象化造型圖案,黎錦龍被上的龍紋結合織繡等工藝,呈現出精美絕倫的藝術樣式。

鳳紋:鳳紋也稱鳳凰紋、鳳鳥紋。黎族的傳統鳳紋講究“對稱”,黎族的鳳紋與龍紋在造型上相似。

龍紋 來源:《黎族傳統織錦》

動物紋—游水龜紋

幾何紋:幾何紋指自然界的原生形態,如動物、植物、人物等,經抽象變形成類似幾何形的紋樣。幾何紋是新石器時期的主流,目前黎錦的大部分幾何紋原始的符號化內涵已經被淡忘,從紋樣上我們可以看出是早期人類的意識創造。

海南島的黎族腰織機由于生產技術、生產環境、生產工具的因素制約,只能通過經緯線交織的編織技術,織造出簡單的幾何紋和類幾何紋,多以直線、斜線為主。黎錦的幾何紋和類幾何紋具有強烈的符號化內涵,是人類對于形式美的認識,對外部環境的有意識創造。黎族婦女靠自己對生活的想象力,通過黎錦的幾何紋組織結構,織出黎族的美與文化。

人紋共形紋

動物紋:動物紋源自于先民對自然的敬畏,希望獲得超出人類身體極限的動物跳躍、飛行、游行的能力和力量,于是在動物紋上傾注自己的情感,這些紋樣不只是現實世界的動物,還有臆想出來的具有超能力的動物(比如魚龍紋、猿龍紋等),將這種動物紋樣穿在身上能起到吉祥的寓意。各式各樣的動物紋樣在黎族織錦紋樣中占有重要地位,黎族婦女以豐富的想象力,運用展示象征的手法、大膽夸張的構圖方式,將自然界和生活環境映照到黎族織錦上來,以動物的動態屬性、外表屬性為基礎,大膽用色、大膽構圖,通過藝術的想象力在黎族織錦上織繡出富有生命力的動物形象,這些紋樣在圖式的系統中更有張力和傳播力。

大力神紋 來源:《中國工藝美術叢書:中國少數民族染織織繡篇4—廣東黎族染織刺繡》

舞蹈圖紋 來源:《黎族傳統織錦》

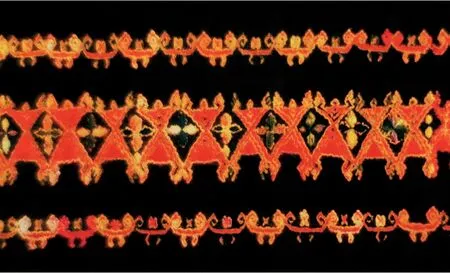

婚禮圖:婚禮圖是黎錦紋式中最具有連續運動構圖的圖式,其展示的內容主要是黎族特有的風俗婚禮,主要流行于哈方言地區,色彩以黑色為底色,金黃色和紅色相間使用,構成了婚禮的喜悅和喜慶。婚禮圖中形態各異的人物形象代表著黎族婚禮中不同的角色、花轎中的美新娘,送親隊伍舉火把的兄弟,陪同送親的姐妹,跳舞奏樂的樂隊,村中有威望的大姐或者家族中年長的女性。迎親隊伍與送親隊伍按照黎族風俗有序地排列和出現在黎錦當中。

人形紋:人形紋是黎錦紋樣的基礎紋樣之一,造型千變萬化,按類型可分為連續人紋、單獨形人紋以及綜合形人紋。連續性人紋,在黎錦當中經常出現,一般通過單個人紋的連續排列來形容人數眾多,場面熱鬧。單獨形人紋多為王紋、大力神紋、孕母紋等,單獨人紋多表示地位以及重要性。不同方言區的人形紋各異,卻又有相通之處,各有特點,風格各異,是區別不同方言區的標志之一。綜合性人形紋則多表示人與環境、人與動植物的互動場景,比如人與祖宗紋表現宗教信仰的圖式場景;人與鹿紋、人與牛紋表示勞動場景以及風俗習慣的圖式場景;人與龍紋表示神話傳說的圖式場景。人形紋使得黎錦圖式更具社會屬性,向世人呈現黎族社會物質生活和精神生活的場景。人形紋是人類自我認知的一種藝術創作。

獨立人形紋可指向多元的對象,包括人、神、鬼等。在很多的著作當中經常把蛙形紋當作是人形紋的基礎,以此闡釋族群對于生殖的崇拜。在黎族紋樣中,情況未必如此。黎族人形紋分秩序,有等級。神、人、鬼各屬于不同的形象表現。人形紋中人們比較熟悉的是大力神紋。大力神紋構圖飽滿,用色獨特,金黃色與紅色的搭配給人制造一種崇高感。除了大力神紋,還有孕母紋,看似獨立人形紋,但是在母紋中含有子紋。孕母紋多為紅色,意寓吉祥健康。還有一些看似獨立的人形紋,實際上是“共形”與“借形”,一個頭部多重身體,這是黎族人形紋的一大特色,利用形的疊加表示“多”,在有限的構圖空間中制造出更寬闊的信息域。由此可以看出黎族人的“觀看”是部分代替整體,在表達的時候是統一的輸出,在黎錦上“以偏概全”的表達是一種抓住事物主要特征的優化表達。

綜合人形紋主要表現的是人與環境互動關系的圖式,相比于獨立人形紋,綜合人形紋樣往往具有交代時間、地點和事件發生的意味。例如牛耕圖將人紋、牛紋結合起來,或者是人紋、牛紋、生產用具結合起來,反映勞動生產的場面。人紋與牛紋、生產用具紋構成動態趨勢的構圖,將生命力與勞動活力結合起來,反映了黎族人的生產勞動場景和生產勞動熱情。紡織紋與狩獵圖相互聯系,反映的是“男獵女織”的田園生活場景。是通過“以偏概全”的方式來展現整體圖式。紡織圖采用“齊式平視體”[1]的構圖法,再現黎族姑娘在黎寨中紡織的經典場景。狩獵圖描繪打獵歸來的喜悅圖式,也有“以偏概全”地用獵人家里掛著一定數量的獵物骨頭來表示此人為村中的好獵手。

舞蹈圖:舞蹈圖往往由多個紋樣構成,反映了黎族三月三載歌載舞的圖式場景,黎錦舞蹈圖式與華夏文明早期的舞蹈圖類似,表現的是人與人手拉著手共同舞蹈。看著舞蹈圖我們能感受到舞蹈中一致的步調與整齊的節奏,這是早期人類圍著篝火共同慶祝狩獵與農耕豐收的舞蹈,也是早期人類圍坐篝火踏著節奏恐嚇猛獸的場景。從黎錦的舞蹈圖式中,我們可以得到黎族舞蹈起源的些許線索。

植物紋:植物紋在黎錦圖式中多處于陪襯,是黎族先民對形式美感的探索,也是黎族群體自然崇拜的生動表現,黎族五大方言婦女服飾中都存在不同式樣的植物紋。這些植物紋常與人紋、鳥紋搭配,構成黎族人民生產生活面貌的完整圖式。黎族人民生活在熱帶山區,花草樹木和藤類植物繁多,黎族婦女觀察各種植物如檳榔樹、木棉樹、木棉花、龍骨花、竹葉花等形態并將之紋樣化,這些紋樣的裝飾性強、審美價值高、視覺效果好,也容易識別,逐漸變成區別氏族部落標志的紋樣。這在哈、杞方言地區婦女服飾中表現明顯。如:杞方言地區婦女上衣背后常繡有代表族系標志的長柱花、短柱花等;哈方言地區社會中常有與氏族部落相符的稱謂,如木棉的孩子、香蕉的孩子、竹的孩子等氏族稱謂,每個氏族部落都會有相應的圖騰標志(某些植物紋樣),這些圖騰標志紋樣常繡于婦女上衣的后背等處,作為區別不同氏族部落的標識。這是自然崇拜、圖騰崇拜等意識在織錦及服飾上的具體表現。當然,并不是所有的植物紋都有崇拜的意味,一些植物紋是黎族婦女通過日常觀察創造出來的普通紋樣,沒有特殊的象征意義,只是對自然界事物的藝術反映,它充分體現了黎族婦女富于創造的聰明才智。

植物紋—茂盛花紋 來源:《黎族傳統織錦》

蛙紋 來源:《黎錦》

蛙紋:蛙紋是黎錦圖式中的常見紋樣,原始蛙紋代表著黎族人原始的集體無意識生殖崇拜,五大方言區均出現蛙紋樣。主要有三種類型的蛙紋,分別為“單獨蛙紋”,這種蛙紋多以一個單獨的蛙形象出現,有時候是單獨蛙紋連續排列出現;除此之外的“對蛙紋”,其主要特點是兩個青蛙共用一個局部,還有的是人與蛙共同出現;第三種是“組合蛙紋”,其特點是多只青蛙通過抽象的方法組合在一起,形成復雜的連續幾何組合,一般很難辨認出來,多以“菱形格”為基調。黎錦中往往復雜的連續幾何組合紋樣都由抽象蛙紋的形式構成。

黎錦蛙紋大多采用抽象的表現手法,生動而夸張,它經過幾何化處理,往往表現出蛙人紋的特征,人頭蛙身,四肢彎曲如蛙足狀。在黎族五大方言區中,賽方言區婦女筒裙中多見以幾何線條表現的抽象蛙紋,哈、杞、潤、美孚等方言區婦女筒裙上既有抽象蛙紋,也有由人和蛙肢體結合而成的蛙人紋、蛙肢紋、變形蛙紋等。

據考古學研究發現,蛙紋是中國母系氏族社會文化遺存中的基本紋樣,最早產生于新石器時代早、中期。蛙紋在“河南省澠池縣的仰韶文化、河南陜縣廟底溝文化,陜西省華陰縣西關堡文化、臨潼縣姜寨文化,甘肅省馬家窯文化、青海省樂都縣柳灣文化”[2]中都有考古出土發現。我國西南部許多少數民族也都有對蛙的崇拜,實則是對繁衍與多子的祈求。黎族社會中現存的蛙紋,也是由蛙崇拜觀念演化而成的紋樣,應該是新石器時代古人類蛙崇拜觀念的一種遺存,在社會不斷發展演變中,蛙紋被黎族人民賦予更豐富的內涵,從而得以在黎族社會中長期保留下來。

三、結語

黎錦紋樣凝聚黎族婦女幾千年流傳下來的智慧,是黎族人民工藝、生活、生產、信仰、藝術以及宗教的精神內涵縮影。黎錦紋樣在視覺構圖上多采用散點透視、平面鋪開的方式來表現復雜的場景和物象,是一種與焦點透視相區別的藝術呈現方法,采用多視點、多角度、全知視角、全面鋪開的方法來呈現物象,具有強烈的整體視覺感。黎錦色彩鮮艷,色彩對比鮮明, 黑、黃、紅、藍、白是主色。單一紋樣反映的是生活中的單一事物,復合紋樣主要反映人與自然的關系,如勞作、狩獵;人與社會的關系,如婚禮、祭祀等。相對來說復合紋樣把握世界更為多元。黎錦紋樣的構圖多以“菱形”為基調,以斜線為構圖元素。菱形與斜線的使用主要與黎錦的紡織技藝有關,技藝決定藝術形式。黎錦紡染織繡技藝決定了黎錦紋樣的藝術表現形式是簡化以及抽象,是對物象過濾后的藝術呈現。這樣的呈現分為兩種,一種是對物象進行直接的摹寫,另外一種是抽象后的視覺記憶。黎族紋樣形式講究對稱和穩定,紋樣的色彩、結構、大小、構圖相互協調,人與物、人與人之間,兩兩對應并息息相關,這表明了“平衡”與“和諧”既是是黎族人的審美追求和價值追求,也是黎族人的精神內核。

注釋

[1]柏貴喜.黎錦研究[M].海口:海南出版社,2014:116.

[2]黃劍華.金沙遺址出土金蛙之寓意探析[J].東南文化,2004(02):29.