美國空基發(fā)射技術(shù)發(fā)展分析

李探奇 曾宏剛 廖孟豪 田傲

摘要:通過對美國近70年來空基發(fā)射技術(shù)發(fā)展歷程進行研究,分別從空射彈道導(dǎo)彈、空射運載火箭、空射飛行器三個方向總結(jié)了空基發(fā)射技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀與技術(shù)特點。從應(yīng)用場景與發(fā)射成本角度出發(fā),分析了空射彈道導(dǎo)彈、空射運載火箭、空射飛行器三種應(yīng)用方式的發(fā)展前景與關(guān)鍵問題。分析了不同類型載機平臺的特點,以及新研雙機身載機平臺的優(yōu)勢。最后,對我國未來空基發(fā)射技術(shù)的發(fā)展提出建議。

關(guān)鍵詞:空基發(fā)射;彈道導(dǎo)彈;運載火箭;飛行器;載機平臺;雙機身

中圖分類號:V219文獻標識碼:ADOI:10.19452/j.issn1007-5453.2022.02.001

從20世紀50年代的空射彈道導(dǎo)彈到近日成功試飛的空射亞軌道載人飛行器,美國空基發(fā)射技術(shù)經(jīng)歷了近70年的發(fā)展歷程,探索了空射彈道導(dǎo)彈、空射運載火箭、空射飛行器等多種技術(shù)方案。空基發(fā)射系統(tǒng)具有以下優(yōu)勢:(1)發(fā)射位置與殘骸落區(qū)可以靈活選擇,軌道適應(yīng)性強,戰(zhàn)場生存力強;(2)可規(guī)避不良氣象條件,具備發(fā)射環(huán)境優(yōu)勢;(3)可以利用載機的初速度與高度,提高發(fā)射效能;(4)噴管擴張比更大,有利于提高發(fā)動機比沖。同時,空基發(fā)射系統(tǒng)還具有以下不足:(1)載機限制了發(fā)射物的尺寸與質(zhì)量;(2)加裝了載機掛載系統(tǒng),復(fù)雜程度增加;(3)低溫燃料消耗較大;(4)需要附加點火前姿態(tài)控制;(5)火箭空中運輸與投放的安全問題突出[1]。發(fā)展空基發(fā)射技術(shù)是空天融合發(fā)展的重要方向。

本文分析了空射彈道導(dǎo)彈、空射運載火箭、空射飛行器等空基發(fā)射技術(shù)的發(fā)展情況,總結(jié)了發(fā)展前景與技術(shù)特點,并結(jié)合我國情況提出了一些發(fā)展建議。

1美國空基發(fā)射技術(shù)的發(fā)展情況

美國空基發(fā)射技術(shù)起源于冷戰(zhàn)時期的空射彈道導(dǎo)彈,作為戰(zhàn)略打擊體系中的一部分,后應(yīng)用于空射運載火箭、發(fā)射衛(wèi)星領(lǐng)域;同時,空基發(fā)射技術(shù)被廣泛用于空射火箭飛機、高超聲速飛行器和亞軌道飛行器等。

1.1空射彈道導(dǎo)彈

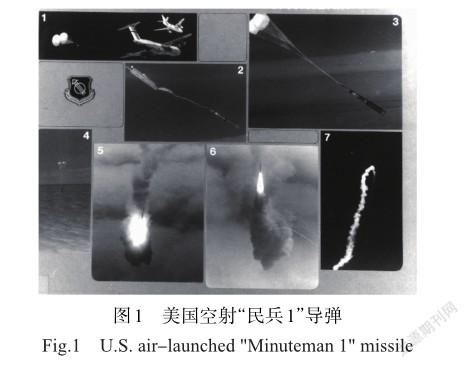

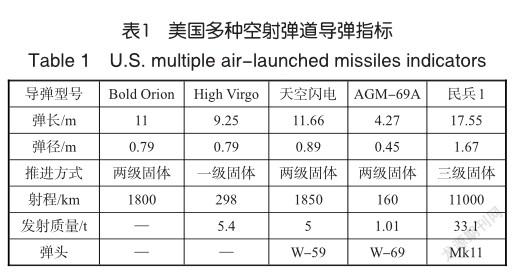

美國空射彈道導(dǎo)彈項目主要有20世紀50年代末使用B-47轟炸機空射“Bold Orion”彈道導(dǎo)彈項目、采用B-58轟炸機空射“High Virgo”單級彈道導(dǎo)彈項目[2]、“天空閃電”導(dǎo)彈項目、60年代的近程攻擊導(dǎo)彈(導(dǎo)彈產(chǎn)品代號AGM-69A)項目、70年代采用C-5運輸機空射“民兵1”洲際彈道導(dǎo)彈項目等。其中,“Bold Orion”“High Virgo”“天空閃電”空射“民兵1”洲際彈道導(dǎo)彈(見圖1)等項目在進行了數(shù)次試射后止步于驗證階段,AGM-69A項目于1972年正式服役,但考慮到核戰(zhàn)斗部的安全性,該導(dǎo)彈從1990年退出警戒狀態(tài),轉(zhuǎn)入庫存狀態(tài)。美國多種空射彈道導(dǎo)彈指標見表1。

通過以上一系列研發(fā)項目,美國驗證了空射彈道導(dǎo)彈的技術(shù)可行性,甚至使用“Bold Orion”和“High Virgo”導(dǎo)彈在調(diào)整彈道后完成了反衛(wèi)星試驗。但彈道導(dǎo)彈核潛艇、機動式導(dǎo)彈發(fā)射車、空射巡航導(dǎo)彈服役后,復(fù)雜而昂貴的空射彈道導(dǎo)彈系統(tǒng)逐漸被取代[3]。近年來,空射彈道導(dǎo)彈技術(shù)只以空射靶彈的形式存在,美國聯(lián)合以色列開展了如ALTAIR、SRALT、LRALT、E-LRALT等空射靶彈試射,聯(lián)合進行反導(dǎo)系統(tǒng)試驗。

1.2空射運載火箭

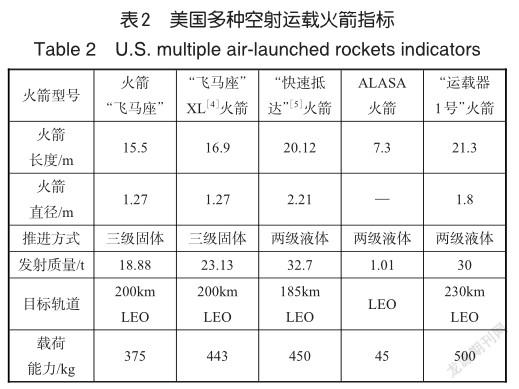

20世紀80年代以后,美國開展了多個空基發(fā)射運載火箭項目,其中代表有采用NB-52載機和L1011載機發(fā)射的“飛馬座”火箭、C-17A運輸機發(fā)射的“快速抵達”火箭、F-15戰(zhàn)斗機發(fā)射的ALASA火箭以及波音747飛機發(fā)射的“運載器1號”火箭。美國多種空射運載火箭指標見表2。

目前,“飛馬座”火箭仍然處于運營之中,“運載器1號”火箭(見圖2)正在試驗試飛中,但由于火箭體量較小,載荷多為小型試驗性衛(wèi)星,同時由于發(fā)射成本管理不佳,發(fā)射量較小。“快速抵達”項目以及ALASA項目則由于燃料安全性、項目計劃變更、經(jīng)費等原因停止。

1.3空射飛行器

美國空射飛行器具有悠久的歷史,類型也相對復(fù)雜,其中包括X-1、X-15、X-24等有人駕駛火箭飛機,X-7、X-34等無人技術(shù)驗證飛行器,X-43、X-51[6]不可重復(fù)使用的高超聲速飛行器,還包括“太空船2號”等亞軌道飛行器,在此統(tǒng)稱為空射飛行器。先后取得了突破聲障、驗證沖壓發(fā)動機、突破載人飛機最大速度與最大飛行高度紀錄、驗證升力體布局、驗證嵌入式大氣傳感器與無動力自主著陸技術(shù)等眾多技術(shù)成果。近期,“太空船2號”實現(xiàn)的載人亞軌道旅行更是引起了巨大的轟動。“白騎士2號”載機與“太空船2號”飛船如圖3所示。

火箭發(fā)動機具有工作時間短、燃料消耗量大等特點,通過載機掛載飛行器起飛,極大地節(jié)約了空射飛行器的能量,降低了設(shè)計難度與研發(fā)成本,提高了硬件可重復(fù)使用比例。空中發(fā)射技術(shù)為高速飛行器的發(fā)展,特別是高超聲速飛行器領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)與驗證發(fā)揮了不可替代的作用。

2美國空基發(fā)射系統(tǒng)的發(fā)展分析

2.1空基發(fā)射技術(shù)對不同任務(wù)的適用性不同

現(xiàn)有的打擊體系已經(jīng)發(fā)展得相對完善,空射彈道導(dǎo)彈技術(shù)缺少獨特的作戰(zhàn)場景。空射彈道導(dǎo)彈在發(fā)射載體機動能力和載荷能力等方面具有一定的優(yōu)勢,但空射巡航導(dǎo)彈、潛射和車載彈道導(dǎo)彈等已經(jīng)形成了完整的打擊體系,空射彈道導(dǎo)彈技術(shù)不具備顛覆性的性能或者成本優(yōu)勢,因此未大規(guī)模投入應(yīng)用。

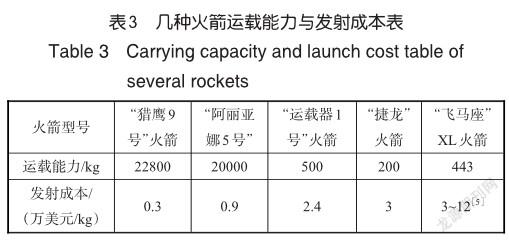

空射運載火箭技術(shù)發(fā)展遠景被多方看好,但具體實現(xiàn)需要持續(xù)驗證。空基發(fā)射可以利用載機速度與高度對火箭賦能,同等載荷條件下助推器質(zhì)量降低了30%~40%,乃至更多[7],甚至可以減少一級發(fā)動機,進而具有降低發(fā)射成本的潛能。同時,發(fā)射時間與發(fā)射點選擇靈活也是空射運載火箭重要的競爭力之一。但由于需要使用載機平臺,產(chǎn)生了載機折舊、改裝、維護成本,最終能否實現(xiàn)低成本發(fā)射取決于技術(shù)水平、發(fā)射數(shù)量等多種因素。已有的“飛馬座”與“運載器1號”空基發(fā)射項目成本管理不佳,并未顯現(xiàn)出明顯的成本優(yōu)勢。在“獵鷹9號”等一級可復(fù)用火箭的競爭下,要想通過空基發(fā)射實現(xiàn)更低發(fā)射成本的目標,還需要付出更多的努力。幾種火箭運載能力與發(fā)射成本見表3。

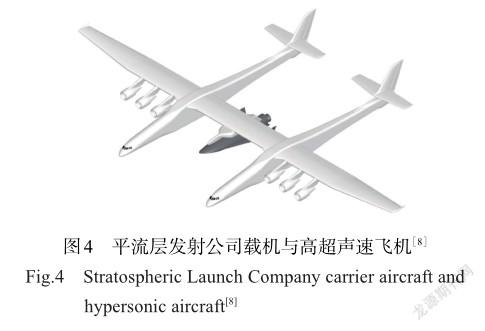

空基發(fā)射技術(shù)將在高速,特別是高超聲速飛行器發(fā)展領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位,發(fā)展前景廣闊。采用空基發(fā)射模式可以極大地減少高速飛行器所需的助推器質(zhì)量,同時提高高速飛行器的巡航航程,減少地面發(fā)射場的需求,便于高速飛行器的試驗驗證的開展。歷史上,X-15、X-34、X-43、X-51等高超聲速驗證機全部采用空基發(fā)射的方式。近年來,制造了世界上翼展最大飛機的平流層發(fā)射公司,也將公司發(fā)展方向由空射運載火箭調(diào)整為空射火箭動力高超聲速飛行器。預(yù)計未來,將有大量高速飛行器驗證試驗采用空基發(fā)射方式進行。平流層發(fā)射公司載機與高超聲速飛機如圖4所示。

2.2載機來源由改裝到新研

在美國眾多空基發(fā)射項目中,所使用的載機可以分為兩類。第一類為采用現(xiàn)有飛機平臺進行改裝,絕大部分空基發(fā)射項目都采用了這種模式;第二類為新研專用平臺,其代表載機為維珍銀河的“白騎士2號”載機和平流層發(fā)射公司的“巨鳥”載機[9]。

采用現(xiàn)有飛機平臺,改裝后執(zhí)行空基發(fā)射任務(wù),成本相對較小,降低了空基發(fā)射類項目的研發(fā)門檻。但常規(guī)飛機設(shè)計構(gòu)型不利于掛載單個大型載荷,無法充分發(fā)揮出載機的性能,制約了空基發(fā)射的發(fā)展。

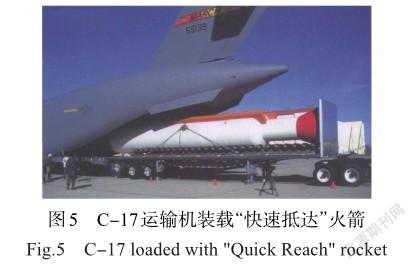

采用運輸機類飛機執(zhí)行空射任務(wù)時,貨艙尺寸對載荷構(gòu)成嚴重限制,彈道導(dǎo)彈和運載火箭等旋成體構(gòu)型可以裝載進貨艙,但翼展較大的飛行器難以裝載。同時,根據(jù)分離安全性要求,空射載荷在投放過程中如果遇到卡滯的情況,不應(yīng)使全機重心后移超過升降舵配平能力的限制。由于以上限制因素的存在,運輸機難以發(fā)揮其最大運載能力。在美國“快速抵達”項目中,最大裝載質(zhì)量達77t的C-17載機(見圖5),實際最大空射能力僅為32t。

轟炸機或者大型客機也可以改裝成為空基發(fā)射平臺,采用外掛式掛載空射載荷。該模式則需要考慮掛載空間、掛載物是否會對飛機擦地角形成約束、掛點結(jié)構(gòu)最大承載、掛載對全機重心影響、掛載物氣動特性等因素。如美國軌道科學(xué)公司采用了最大起飛質(zhì)量200t的L-1011三發(fā)大型客機空射“飛馬座”XL火箭(見圖6),火箭最大直徑僅為1.27m,最大質(zhì)量僅23t,載機利用效率較低[10]。

采用新研專用平臺可以獲得較大的性能優(yōu)勢。平流層發(fā)射公司和維珍銀河公司均選擇了新研雙機身構(gòu)型飛機作為載機,空射載荷掛載于機翼中段下方,提供了良好的幾何相容性。同時,大展弦比平直機翼提供了良好的氣動特性,提高了載荷能力。例如,美國維珍銀河公司研制的“白騎士2號”雙機身載機平臺,僅僅使用了4臺單發(fā)推力30.7kN的發(fā)動機,即實現(xiàn)了最大掛載13.6t、最大升限21000m、載荷投放高度不低于14000m、最大過載6的指標。而平流層發(fā)射公司的“巨鳥”載機設(shè)計指標達到了最大空射質(zhì)量230t以上,同量級的常規(guī)構(gòu)型飛機則無法達到以上指標。

2.3商業(yè)資本為空基發(fā)射提供了巨大支持

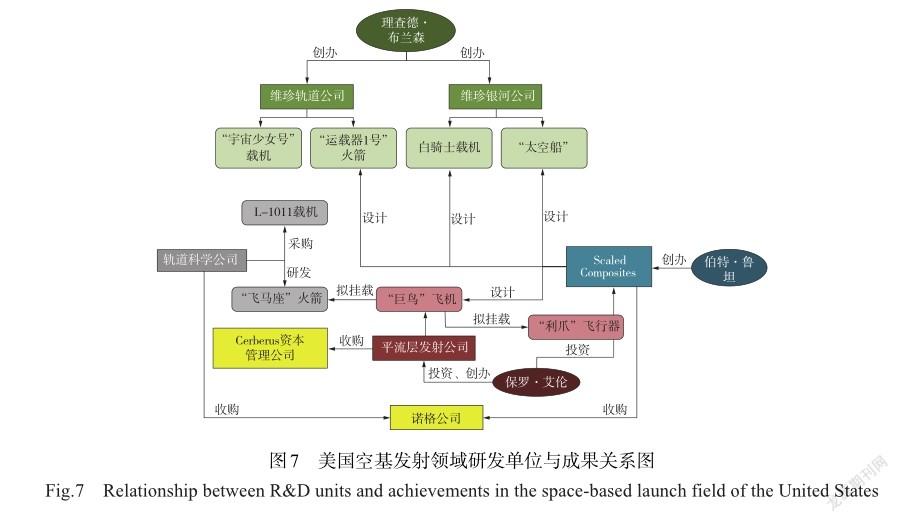

在美國空基發(fā)射領(lǐng)域發(fā)展的前期,相關(guān)項目主要由美國空軍、美國國家航空航天局(NASA)、美國國防預(yù)先研究計劃局(DARPA)等軍方或者政府性部門牽頭主導(dǎo),由波音、洛馬、北美航空等大型防務(wù)公司承研。項目推進過程中產(chǎn)生了一系列研發(fā)成果,但最終多停留于研發(fā)驗證階段,轉(zhuǎn)化為實用成果的較少。美國空基發(fā)射領(lǐng)域研發(fā)單位與成果關(guān)系如圖7所示。

近年來,隨著商業(yè)資本的進入,美國空基發(fā)射技術(shù)快速發(fā)展,發(fā)展目標也從純軍事用途轉(zhuǎn)變?yōu)檐娒駞f(xié)同發(fā)展。新的運營機制與設(shè)計力量的引入為空基發(fā)射領(lǐng)域增添了活力,取得了眾多成果:將“飛馬座”固體火箭投入運營,成功發(fā)射40余次,成功率超過90%;空射“運載器1號”液體火箭發(fā)射入軌了多枚試驗性衛(wèi)星;兩次試飛了平流層發(fā)射公司的“巨鳥”飛機;多次載人試飛了“太空船2號”亞軌道飛行器,拓展了亞軌道旅行的新領(lǐng)域。

3我國空基發(fā)射領(lǐng)域發(fā)展建議

(1)加強需求分析,有針對性的發(fā)展

根據(jù)對美國多年來發(fā)展空基發(fā)射系統(tǒng)歷程的分析,空基發(fā)射技術(shù)是未來的重要發(fā)展方向,但應(yīng)該針對發(fā)射任務(wù)場景進行深入研究,判斷空基發(fā)射技術(shù)是否適用。特別是深入進行發(fā)射成本和發(fā)射需求研究,系統(tǒng)地分析采用空基發(fā)射模式對發(fā)射成本的影響,以及空基發(fā)射適用的任務(wù)場景的多少,然后有針對性地發(fā)展空基發(fā)射技術(shù)。

(2)發(fā)展新型雙機身載機平臺

與美國相比,我國現(xiàn)有的大型飛機平臺種類較少,載荷能力較小,載機構(gòu)型對載荷的尺寸構(gòu)成了一定的限制,難以掛載具有較大翼展和較高垂直尾翼的空射飛行器,一定程度上制約了我國未來飛行器的發(fā)展。因此,我國應(yīng)根據(jù)空射飛行器的發(fā)展需要和構(gòu)型特點,專項發(fā)展專用的大型雙機身載機平臺,有針對性地進行優(yōu)化設(shè)計,提高性能指標,為發(fā)展空射飛行器技術(shù)提供有力的支撐。

在發(fā)展過程中,可以大量采用現(xiàn)有大飛機平臺的成熟技術(shù)和成品件,降低研發(fā)采購成本。

(3)創(chuàng)新運用領(lǐng)域,多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展

我國發(fā)展空基發(fā)射相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)業(yè),不應(yīng)照搬美國發(fā)展經(jīng)驗,但可以借鑒美國發(fā)展思路。根據(jù)我國國情,引入民營資本,創(chuàng)新運用領(lǐng)域,實現(xiàn)空基發(fā)射及相關(guān)技術(shù)的多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展是值得借鑒的重要方向。

例如,我國可成立公司負責(zé)新型雙機身飛行平臺運營,可以利用其掛載空間大、載荷大等特點,執(zhí)行掛飛試驗、特種裝備運輸?shù)热蝿?wù),填補我國在相關(guān)領(lǐng)域的空白。

4結(jié)束語

本文梳理了美國近70年來空基發(fā)射技術(shù)的發(fā)展歷程,歸納總結(jié)了其中特點與發(fā)展趨勢。分析表明,美國空基發(fā)射技術(shù)的發(fā)展雖然經(jīng)歷了一些坎坷,遇到了很多的競爭,但也支撐了大量科研驗證項目,取得了大量發(fā)展成果。鑒于目前高超聲速飛行器技術(shù)發(fā)展迅速與激烈競爭,我國應(yīng)重視相關(guān)空基發(fā)射技術(shù)的發(fā)展,特別是載機平臺的發(fā)展,研制專用的高性能載機平臺,彌補我國空射大型平臺的不足,同時嘗試創(chuàng)新運營與管理機制,借鑒美國的經(jīng)驗,吸取美國的教訓(xùn),早日實現(xiàn)我國的跨越式發(fā)展。

參考文獻

[1]辛朝軍,蔡遠文,姚靜波.空中發(fā)射技術(shù)現(xiàn)狀及趨勢分析[J].裝備學(xué)院學(xué)報, 2014(5):67-73. Xin Chaojun, Cai Yuanwen, Yao Jingbo. Status and trend analysis of air launch technology[J]. Journal of Equipment Academy, 2014(5):67-73.(in Chinese)

[2]Martin G. Anti-satellite weapons driving the militarisation of space[J].Asia Pacific Defence Reporter,2019,45(6):40-44.

[3]姜進晶,汪民樂.國外空射彈道導(dǎo)彈發(fā)展現(xiàn)狀及啟示[J].飛航導(dǎo)彈, 2018(12):29-32,50. Jiang Jinjing, Wang Minle. The development status and enlightenment of foreign air-launched ballistic missiles[J]. Flying Missile, 2018 (12):29-32,50.(in Chinese)

[4]康永來.飛馬座火箭性能的幾點分析[J].導(dǎo)彈與航天運載技術(shù), 2002(3):29-34. Kang Yonglai. Performance analysis of pegasus[J]. Missiles and Space Vehicles, 2002(3):29-34.(in Chinese)

[5]耿延升,郭兆電,周啟發(fā).美國“快速抵達”空射運載火箭系統(tǒng)分析及啟示[J].航空科學(xué)技術(shù), 2014,25(3):5-9. Geng Yansheng, Guo Zhaodian, Zhou Qifa. Analysis and inspira tion of the U.S. "Quick Reach" air launch system[J]. Aeronautical Science & Technology, 2014,25(3):5-9.(in Chinese)

[6]鄧帆,關(guān)鍵,王毓棟.吸氣式飛行器通用飛行試驗平臺技術(shù)研究[J].航空科學(xué)技術(shù), 2020, 31(11):92-99. Deng Fan, Guan Jian, Wang Yudong. Research on the technology of general flight test platform for air-breathing aircraft[J]. Aeronautical Science & Technology, 2020, 31(11): 92-99.(in Chinese)

[7]Sarigul-Klijin N,Sarigul-Klijn M,Noel C,et al. Airlaunching earth to orbit:effects of launch conditions and vehicle aerodynamics[J]. Journal of Spacecraft and Rockets,2005,42(3):569-569.

[8]Corda S,Longo C,Krevor Z. Stratolaunch air-launched hypersonic testbed[C]// 22nd AIAA International Space Planes and Hypersonics Systems and Technologies Conference,2018.

[9]姜廷昀.美國新型空中火箭發(fā)射平臺完成首飛[J].航空科學(xué)技術(shù), 2019,30(12):81-82. Jiang Tingyun. The first flight of the new American air rocket launch platform is completed[J]. Aeronautical Science & Technology, 2019,30(12):81-82.(in Chinese)

[10]林一平. L-1011與空射型火箭的載掛技術(shù)[J].中國航天,1995

(7):23-25. Lin Yiping. L-1011 and mounting technology of air-launched rockets[J]. Chinese Spaceflight, 1995 (7):23-25.(in Chinese)

Analysis of U.S. Space-Based Launch Technology Development

Li Tanqi,Zeng Honggang,Liao Menhao,Tian Ao

Chinese Aeronautical Establishment,Beijing 100029,China

Abstract: Through the research on the development history of space-based launch technology in the United States in the past 70 years, the development status and technical characteristics of space-based launch technology are summarized from three directions: air-launched ballistic missiles, air-launched carrier rockets, and air-launched vehicles. From the perspective of application scenarios and launch costs, the development prospects and key issues of the three application methods of air-launched ballistic missiles, air-launched carrier rockets, and air-launched vehicles are analyzed. The characteristics of different types of aircraft platforms and the advantages of the newly developed dual-fuselage aircraft platforms are analyzed. Finally, suggestions are made for the development of Chinas future space-based launch technology.

Key Words: space-based launch; ballistic missile; launch vehicle; aircraft; carrier platform; dual fuselage

Received: 2021-10-21;Revised: 2021-11-15;Accepted: 2021-12-28