重視“調查研究”這個傳家寶

鄭輝

重視“調查研究”是我黨的優(yōu)良作風和傳家寶。市人大常委會主要領導多次強調,做好一切工作離不開調查研究。鑒往而知來,溫故而知新,在起步階段練好這身基本功,其意即在此。一年之計在于春,壬寅春節(jié)期間,我爬梳鉤沉了毛澤東等老一輩革命家過往的調研工作,從中感悟其思想力量和智慧光芒,在此擷取吉光片羽,倘使大家能從中受益,則善莫大焉。

從所涉的文獻中,我感到老一輩革命家搞調查研究有一個共同特點,那就是永不脫離實際,即體察群眾疾苦、傾聽群眾呼聲、親手掌握材料、親自分析研究、務實得出結論。此外,他們每人又各具特色,擇其要者分述之。

毛澤東:國情為要、經世致用、躬身實踐、總結經驗

1930年5月,毛澤東在江西尋烏進行了深入系統的社會調查,創(chuàng)作了閃耀著唯實求真精神的經典之作《尋烏調查》和《調查工作》(后更名為《反對本本主義》),“沒有調查,沒有發(fā)言權”即是其在尋烏調查時提出的著名論斷,在撰寫《調查工作》時他也指出:“一切結論產生于調查情況的末尾,而不是在它的先頭” “調查就是解決問題”。調查研究是毛澤東同志一生所倡導的科學工作方法,也是他一生所極力推崇的思想方法,為我們黨克服教條主義錯誤、探索中國革命正確道路、推進馬克思主義中國化起到了重要作用。毛澤東對調查研究如此重視并把方法用得如此爐火純青,從總體上看既是他善于將馬克思主義與中國實際相結合,同時也是善于將中國傳統文化與個人思維相交融。

毛澤東自小在拯救國難的殘酷現實中接受中國傳統文化教育以及西學東漸的文化熏陶,經世致用思想深深刻印在他腦海中。青少年時期的毛澤東還受到以岳麓書院所倡導的“實事求是”為代表的湖湘文化的直接影響,推崇效仿曾國藩、左宗棠等人經世致用的思想和行為,組織了新民學會等團體用于調查國情、了解社會、改造社會。同時,近代西方實證科學在中國傳播,晚清民國報刊有關社會調查文章以及西方科學重視數據、強調邏輯思維、講求實證等特點對毛澤東或多或少也產生了影響。

毛澤東喜歡讀“無字之書”,堅決反對從書本到書本,主張理論和實踐的結合,重視從實踐中獲得真知。在早年筆記中,他指出:“閉門求學,其學無用,欲從天下國家萬事萬物而學之,則汗漫九垓,遍游四宇尚已。”毛澤東喜歡思考問題,也善于思考問題,但卻并不喜歡純思辨,而是偏向于思考與實踐息息相關的問題。正是這種強烈的實踐取向,決定了毛澤東需要圍繞實踐開展創(chuàng)造性的調查研究。他一生都傾向于通過實踐來驗證、豐富書本知識,以實踐求真知。毛澤東強調一定要對具體情況、具體問題進行具體分析,他在撰寫《興國調查》報告時特別指出:“實際政策的決定,一定要根據具體情況,坐在房子里面想象的東西,和看到的粗枝大葉的書面報告上寫著的東西,決不是具體的情況。倘若根據‘想當然’或不合實際的報告來決定政策,那是危險的。”他提醒人們要善于發(fā)現基層創(chuàng)造的新鮮經驗,“在許多地方創(chuàng)造了動員群眾的很好的方法,他們與群眾打成一片,他們的工作收到了很大的成效”。同時,他也堅決反對經驗主義,認為經驗主義同教條主義一樣是有害的,認為“沒有滿腔的熱忱,沒有眼睛向下的決心,沒有求知的渴望,沒有放下臭架子、甘當小學生的精神,是一定不能做,也一定做不好的”。

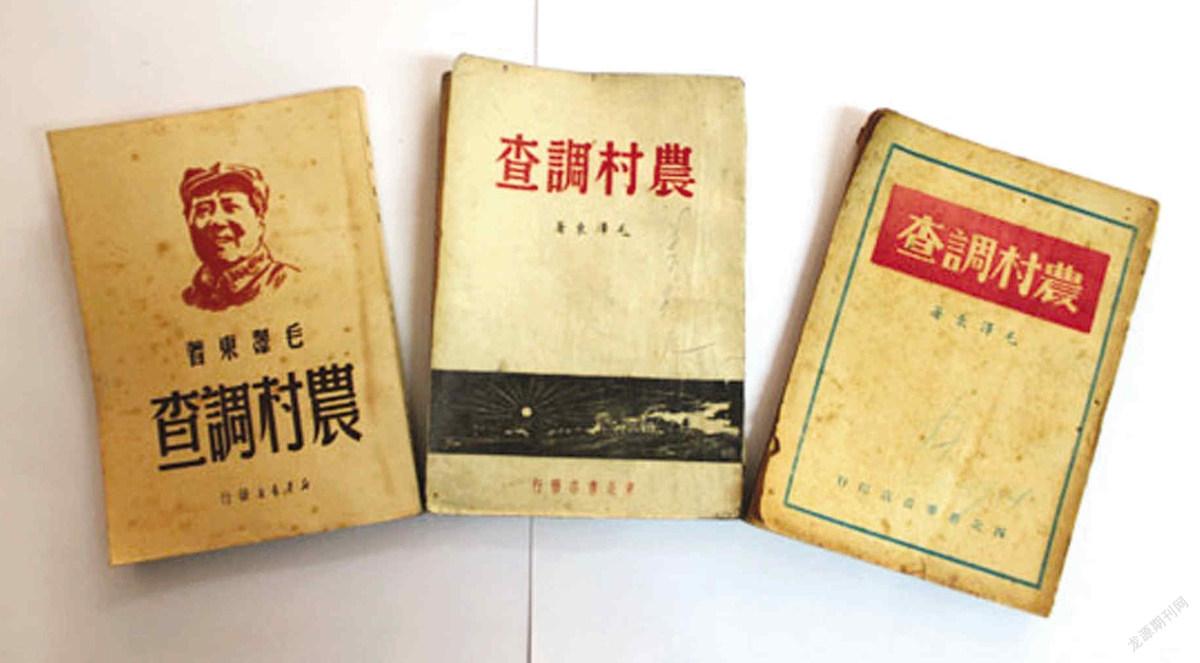

在中國共產黨領導的新民主主義革命時期,中國風雨飄搖、山河破碎、政治動蕩、民不聊生,無論晚清政府還是民國政府,都無法系統、全面、深入收集、整理有關中國實際發(fā)展情況的資料,如何進行決策?毛澤東是黨內少數幾位對此問題有著清醒意識的領導人之一,他提出,要真正了解社會情況,不能只走馬觀花,要親自出馬,眼睛向下,“拼著精力把一個地方研究透徹”。早在大革命時期,毛澤東就以調查研究為基礎,撰寫了《中國社會各階級的分析》這樣數據翔實、說理透徹、思想深邃的光輝著作。在創(chuàng)立中央蘇區(qū)一年左右的時間內,他用大量時間深入到工人、農民、紅軍戰(zhàn)士中進行調查,先后寫出《尋烏調查》《興國調查》等十幾萬字的調查報告。他認為:“要自己做記錄,把調查的結果記下來。假手于人是不行的。”正是建立在調查研究基礎上,他才掌握了蘇區(qū)的真實情況。他曾說:“錯誤往往是正確的先導。”而他眾所周知的關于游擊戰(zhàn)的“十六字訣”就是“從戰(zhàn)爭中學習戰(zhàn)爭”總結得來的至理名言。遵義會議后的土城戰(zhàn)役,紅軍失利損失慘重,毛澤東總結出敵情沒摸準、輕敵和兵力分散三條教訓,以“四渡赤水”的神來之筆,留下了戰(zhàn)爭史上的“得意之作”。此后他著名的《在延安文藝座談會上的講話》《論十大關系》等論著無一不是通過調查研究所形成的。在毛澤東的長期革命實踐下,黨內興起調查研究的良好風氣,確立起實事求是的思想路線。

鄧小平:求真務實、精打細算、敢于拍板、解放思想

鄧小平同志一貫重視調查研究,將其看作是貫徹黨的思想路線和群眾路線的必然要求及領導工作和領導者決策的前提條件。他求真務實的領導作風和深入、唯實、聯系大局、敢于擔當的工作方法成為了調查研究中的鮮明特色,具體體現就是“問數字”和“愛算賬”。在各地調查研究時,他常常直接深入到基層干部群眾中了解情況、發(fā)現問題、糾正失誤,基于調研的情況制定和實施重要決策。他的“愛算賬”也并非就數字論數字,而是將數字作為從政治大局和長遠目標來考慮問題的依據,算的這筆“細賬”實際上是一筆“大賬”。

在設計社會主義現代化建設藍圖過程中,鄧小平總是帶著問題不斷去實地調研、精打細算。比如,黨的十二大提出,到2000年實現全國工農業(yè)總產值在1980年的基礎上翻兩番,使人民生活達到小康水平。“翻兩番”靠不靠得住?“小康水平”是什么樣子?帶著這些思考,1983年2月,他專程前往經濟發(fā)展較快的蘇浙滬三地進行為期3周的調查研究。當得知蘇州準備提前5年實現“翻兩番”后,鄧小平向江蘇省負責同志詢問起人均國民生產總值達到800美元后的社會面貌,江蘇省負責同志具體匯報了6條:人民的吃穿用問題解決了,住房問題解決了,就業(yè)問題解決了,人不再外流了,中小學教育普及了,人們的精神面貌變化了。同江蘇一樣,浙江、上海等地也是欣欣向榮的景象,這讓鄧小平堅定了實現小康目標的信心。回京后,他約請幾位中央負責同志談話,高興地介紹起這次調查的情況:“看來,四個現代化希望很大”。在實際調查中詳細了解各種情況和細算每筆賬,總是心中有數令鄧小平非常清楚,別人的報告代替不了自己的調查,同樣,別人的意見也代替不了自己的親手計算。

調查研究中發(fā)現的問題要敢于處理,鄧小平始終強調要“敢”字當頭,而非掩耳盜鈴。四屆全國人大一次會議閉幕后,周恩來的病情加重。鄧小平受命于危難之際,主持國務院工作。通過深入調研,鄧小平在1975年5月21日國務院辦公會議上指出當時鋼鐵生產停滯的問題:“我看到了解決問題的時候了,解決的條件也成熟了。各個行業(yè)都要支持。現在的問題是,你們敢不敢接受中央的支持,敢不敢按中央這次批示的要求去辦。要找那些敢于堅持黨的原則、有不怕被打倒的精神、敢于負責、敢于斗爭的人進領導班子。”他同時詼諧地鼓勵大家說:“我是維吾爾族姑娘,辮子多,一抓一大把。”接著,他說:“要敢字當頭。搞社會主義建設,不能不搞生產,不能不搞科學技術。我們強調勞動生產率,強調科學技術,不能算作‘唯生產力論’。”在鄧小平求真務實的工作作風下,調查只是前期的工作,真正基于調研的情況制定和實施重要的決策才是目的所在。

鄧小平同志非常注重運用“解剖麻雀”的典型調查方法,即對社會現象和問題有了總體初步認識后,從中選取有代表性的典型進行全面、系統、周密的調查,分析其外部聯系和內在關系,進而找出一般規(guī)律用以指導實踐。因此,他非常強調領導者要深入到改革開放和經濟建設的第一線,在實踐中發(fā)現典型,總結基層和群眾創(chuàng)造的好的東西。20世紀80年代以來,家庭聯產承包責任制的成功為農村家庭帶來了巨大變化,令鄧小平發(fā)現群眾中蘊藏著極大的積極性和創(chuàng)造性,這說明中央制定的搞活政策是對頭的,于是他決定“把它拿來加工提高作為全國的指導”。他還指出,農村實行承包責任制后,剩下的勞動力怎么辦?原來沒有想到很好的出路通過十年的經驗證明,只要調動基層和農民的積極性,發(fā)展多種經營,發(fā)展新型的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),這個問題就能解決。

直至改革開放和現代化建設的新時期,一個“馬克思沒有講過,我們的前人沒有做過,其他社會主義國家也沒有干過”的時代課題擺在了中國人面前,解放思想成為改革開放的先導。鄧小平同志深刻指出:“我們現在所干的是一項新事業(yè)。沒有現成的經驗可學。我們只能在干中學,在實踐中摸索。”這就要在馬克思主義指導下打破習慣勢力和主觀偏見的束縛,研究新情況,解決新問題。因此,輪到我們現在要繼承好“調查研究”這份傳家寶,就必須抓住建設中國特色社會主義這一主題,針對各地實際,提出解決的意見和辦法,制定切實可行的方針和政策。

(作者系市人大常委會法工委辦公室干部)