寫實雕塑的文化內涵與藝術設計分析

摘要:秦兵馬俑,展現著秦始皇“統一六國,威震四海”的雄心壯志,是古代寫實風格的集中反映,在世界寫實雕塑藝術中處于十分重要的地位。觀眾在面對如此龐大規模的軍隊和不怒自威的將士時,必定會被其磅礴氣勢所震撼。在秦兵馬俑的創作過程中,遵循寫實主義風格要求,根據秦軍將士的真實形象來雕塑真馬和真人,實現極高的寫實水平。基于此,本文以秦兵馬俑作為具體研究對象,著重研究其文化內涵、藝術特征以及寫實性等。

關鍵詞:秦兵馬俑;雕塑;文化;寫實

一、引言

秦兵馬俑的成功挖掘,使得人們對于中國傳統雕塑的看法發生了徹底的變化。如此寫實的中國藝術震驚了各國人民,中國有了屬于自己的“赫爾美斯”。在大致相同的歷史時期,希臘與中國均出現了極其生動的雕塑造型。自古以來,東西方社會都在各自的土地上創造了屬于人類文明的奇跡。其根本差別在于,希臘雕塑得到全球的公認,且將其視作歐洲文明“搖籃”,而秦兵馬俑若不是突然間的發現,對于中國文化而言將會是巨大的損失。秦兵馬俑出土后,便引起各國藝術家的關注,它除了具有極其重要的歷史考古價值外,還有著十分獨特的藝術魅力。秦兵馬俑的寫實性驚詫全球,其乃現階段中國美術史上首批大規模出土的寫實雕塑。

二、秦兵馬俑的文化內涵

黃河是公認的中華文明“發源地”,秦兵馬俑在此流域出土,意味其蘊含著大量的傳統文化元素。秦兵馬俑是秦朝文化、政治、喪葬以及宗教等各項禮儀制度的集中反映,并且含有中華文化的諸多要素。

在中華文化的發展歷程中,秦兵馬俑有著十分重要的價值,堪稱中華文明發展的重要里程碑。秦兵馬俑在中華文化中具有重大的價值:首先,在中國喪葬歷史中,秦兵馬俑是首次以大量陶土雕塑來取代真人殉葬的,有著極其顯著的進步意義;在夏商時期,通常采取真人陪葬的形式,手段十分殘忍;秦兵馬俑的創作,在人性復蘇及解放方面具有極其重要的歷史意義。其次,秦兵馬俑坑是迄今為止發現的規模最大的陪葬坑,以“數量龐大、場面宏大、造型傳神”而聞名天下,集中體現了秦朝政治、軍事的盛況。最后,相較于同階段的世界文明,秦兵馬俑的藝術水平與古希臘、古羅馬的藝術品相比,具有更加的東方文化特色。

三、秦兵馬俑雕塑的寫實藝術特征

從寫實主義角度來看,秦兵馬俑雕塑最主要的特點是“以現實為準,浩大、真實”。無論是將士的面部表情還是比例和造型,均與實際人物非常相似,反映出秦王對“真”的喜好;秦兵馬俑有著十分龐大的規模,展示出秦王對“大”的偏好。在“真”“大”的具體標準下,秦兵馬俑雕塑表現出如下寫實藝術特征:

第一,寫實和不完全寫實的高度統一。在秦兵馬俑雕塑創作過程中,弧面形狀應用較多,省去大量比較復雜的細節,進而使得秦兵馬俑展示出從內到外的極大張力。所以,秦兵馬俑的寫實性,是以客觀對象為切入點,又并非是對客觀對象的完全抄襲,而是“神、形”的互相結合。此類“清晰、簡單”的造型模式,讓秦兵馬俑具備更強的整體性,再加上整齊的排列形式,大大強化了其視覺沖擊感。第二,在秦兵馬俑雕塑創作中,以塊面提升力量感。在秦兵馬俑中,除極少的立射俑和跪射俑以外,大部分展示的是“筆直站立、昂首挺胸”的造型。對于將士身軀部分的塑造,則以概括式塊面完成,進而展示出秦兵馬俑的堅毅風姿,并且還會給人以隨時準備參加戰斗的感覺。第三,秦兵馬俑中極易被人所忽略的,是對將士內在性格的塑造。對于整齊分布的秦兵馬俑,因為其規則性的列陣,極易讓觀眾誤以為其是量產的,為完全相同的復制品。然而,走上前去仔細觀察,就會發現所有秦兵馬俑的面容、身形、模樣以及表情等,均有著自身的特征。秦朝工匠不但雕塑大量的人物造型,同時還針對人物心理和性格進行細致的刻畫。所以說,秦兵馬俑具有“統一中見差異、壯闊中見細致”的特點。恰是由于秦兵馬俑的細膩與寫實,使其形成了特殊的藝術魅力。第四,秦兵馬俑雕塑具有極強的個性,且有著明顯的特征。根據當前已經出土的秦兵馬俑可以發現,其最主要的特點如下:不管是士兵還是戰車和戰馬,均與現實存在的客觀對象有著相同的尺寸。這不僅反映出秦朝雄厚的經濟實力及秦始皇對于陪葬雕塑的高度關注,同時還體現出秦朝時期人們的務實精神以及實用主義。除此以外,“大”也是秦兵馬俑雕塑所追求的特色,此種“大”并非是指單個陶馬多大、陶俑多高,而是宏觀層面的“大”。8000多件與真馬、真人、真車十分相似的兵馬俑整齊分布排列,看上去好像顯得比較突兀,然而事實上,卻是對當時軍隊盛況的真實還原及重現。

四、秦兵馬俑雕塑的寫實藝術設計

1.逼真、傳神的表現手法

截至當前,已發現的秦兵馬俑多達8000多件,其完全是根據現實騎兵和武士的形象來進行塑造的。秦兵馬俑形象是以秦代軍隊為基礎而塑造的,陶俑的大小、外形與真實的人和馬基本相似。秦代工匠在對客觀對象進行細致觀察以后,在感悟和目測的前提下開展陶俑創作。工匠們首先將泥制作成泥坯;其次,采取堆塑、貼塑、挖刻以及刻畫等形式,對騎士和武士的戎裝進行塑造。陶俑的高度通常在1.8米左右,最高的可以達到2米,基本上都是彪形大漢。其中,陶馬的長度為2.03、高度為1.72米,四蹄矯健、馬身堅實,比例相對勻稱,警覺有神;將軍俑的身高為1.96米,凝神沉思、巍然佇立,給人以威武、堅毅的感覺。

陶俑不但身體比例和現實武士十分類似,而且其身軀造型與當時的軍隊造型更加類似。從武士俑來看,其盔甲就像是完全真實的戰甲,其中所有甲片均有著清晰的邊緣、整齊的形狀,甲片和甲片間用“索”進行連接,從而使得戰士的后背與前胸完全被覆蓋住。秦國的戰甲相較于其他國家,顯得更加簡單和輕便,著重對后背與前胸進行保護。武士俑武器使用也均出自實物,其發型、服飾都與真實事物相似,姿態看上去十分自然。

2.雕塑與彩繪相結合

秦兵馬俑的塑造理念,對商周時期青銅器的裝飾手法及傳統陶塑加以傳承,并且,秦兵馬俑還對后代雕塑藝術的進步、發展產生極大的影響。兩漢時期畫像石中的圖案大都采取“線、繪”結合的形式,對于刻、捏、塑、貼、堆等其他方式,大都用于其他重要石窟寺廟內佛像的發飾與服飾的塑彩結合上,直至明清甚至民國時期,民間仍在使用神龕彩。因此可以說,秦兵馬俑的寫實藝術具有“承前啟后”的重大作用。

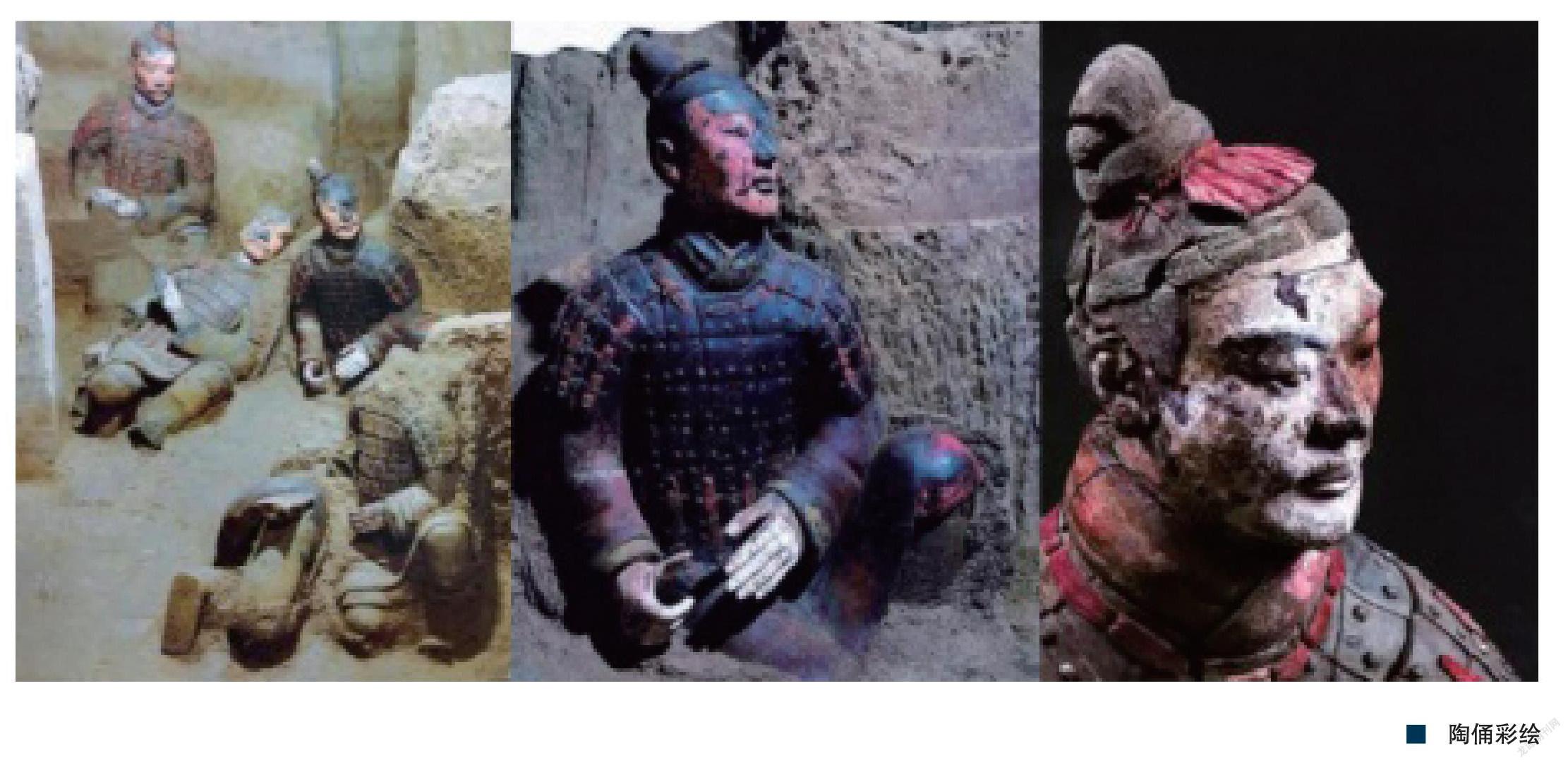

第一,雕塑和彩繪的相互結合,具有極強的真實感。雖然秦兵馬俑的顏色因為出土以后碰到氧氣就會發生氧化反應而導致脫落,然而按照秦兵馬俑的出土情況可以觀察到,有些陶俑的顏色十分豐富、比較鮮艷、質感鮮明,形成強烈的對比感(如圖所示)。基于對秦兵馬俑坑已經成功出土的各種兵俑身軀留下的顏色進行分析,基本上能夠掌握秦朝時期人們對于顏色的偏好。根據統計數據可知,秦人最喜歡的上衣顏色主要有紫色、紅色和綠色,下衣顏色為綠色,護腿同樣是綠色,表明秦人服裝以紅色、綠色、藍色、紫色為主,其中對綠色是偏愛的。秦兵馬俑手、足、面等裸露位置的顏色相對較厚,可以達到2層甚至3層。其制作工藝為:首先,制作膠底;其次,鋪設1層或者2層粉色或是白色,眼睛部位同樣是先涂白色,再以墨色將眼珠描畫出來。彩繪藝術使得陶俑的膚色和膚質十分細膩、柔和。第二,對造型進行合理的補充和修飾。秦兵馬俑的彩繪涂色需要經過多道流程才可完成,能夠大大增加彩繪的厚度,產生相應的厚度和形體相互結合,使得俑體由于線刻、削刮以及貼塑等手法所留下的生硬棱角更加顯得圓潤及順暢。第三,善于學習和參考傳統,是以傳統彩陶為前提而做出的革新和變化。

3.陶塑與大型獨立雕塑相結合

從新石器時期到先秦時期,陶塑功能已從實用性轉向玩賞性、裝飾性以及工藝性,再加上其較小的體量形態,始終都沒有能夠演變成獨立性的雕塑類別。但是,秦兵馬俑雕塑卻沿用了陶塑的手法和材質,并憑借其宏大的規模、巨大的體量以及眾多的數量,使得陶塑概念發生徹底變化,從而產生了新型的雕塑風格。陶塑材質具有“就地取材、成本低廉”的優勢,加之燒制技術和制作方式經驗的大量累積,從而使其成為秦兵馬俑塑造的首要選擇,同樣為陶塑和大型獨立雕塑的互相融合打下良好的基礎。一方面,秦兵馬俑借助泥條盤來塑造粗胎,再對細部進行雕刻及覆泥。頭部與身軀是獨立分開塑造的,然后再將其組合起來,在完全陰干以后送至窯中燒制,出窯后進行彩繪上色。從內部的整體造型來看,秦兵馬俑全面利用了陶塑的手法和語言。另一方面,對于陶俑外部和內胎的重復覆泥,主要使用雕塑技藝。將頭部作為重點塑造部位,更加生動、真實,與內部形體相互補充。大型獨立雕塑和陶塑的互相融合,其充分發揮自身獨有的優勢,將雕塑靈活、自由的造型與陶塑概括、飽滿的基本形態相互結合,同樣也使得內在精神和外部形象深度融合。

除此以外,還在陶塑造型語言的前提下形成了獨立的造型模式,產生特色鮮明的造型手法以及語言,同時對古代中國的雕塑理念形成了極其深遠的影響。

五、結論

綜上所述,秦兵馬俑蘊含著東方獨有的特色文化,在中華文明史上寫下濃墨重彩的一筆,在中華文化傳承中起著無可取代的重要作用。而從寫實藝術特征角度來看,秦兵馬俑實現了寫實和不完全寫實的高度統一,以塊面提升力量感,重視塑造士兵性格。在秦兵馬俑的寫實設計中,做到了逼真與傳神、雕塑與彩繪相結合、陶塑與大型獨立雕塑的結合。鑒于秦兵馬俑在寫實雕塑領域的重要歷史地位,未來我們應當積極推動寫實藝術的創新發展,以創作出更高品質的寫實雕塑作品。

參考文獻:

1.楊韶斐,田寶華.淺談秦兵馬俑與古埃及雕塑的異同比較[J].藝術科技,2016,29(05):133.

2.王森.“寫實”與“寫實”——古希臘雕塑與秦兵馬俑的雕塑語言比較[J].藝術科技,2015,28(08):89.

3.王瀟笠.抽象構形 具象寫實 形意生韻——簡論雕塑藝術與紫砂素器的融合及韻律生成[J].中國陶瓷工業,2014,21(05):36-39.

4.蔡舒琴.秦始皇兵馬俑寫實性的民族特征[J].藝術生活——福州大學廈門工藝美術學院學報,2013(05):55-57.

作者簡介:

蓋過,單位:吉林藝術學院,碩士,研究方向:當代雕塑創作