吉祥“虎物”

姍姍

虎,活動于山林之間,因其威嚴雄壯被封為“百獸之王”。自古以來,中國是虎的棲息地和文化故鄉,有華南虎、東北虎、孟加拉虎和印支虎等種類;同時也留下了豐富的與虎相關的考古遺存、文獻記錄和神話傳說,如甲骨卜辭中的象形虎字,青銅器上威猛的虎紋和虎造型,四方神靈中“白虎”的形象,《山海經》中有關西王母“豹尾虎齒而善嘯”的描繪,以及以古代巴族、彝族為代表的西南民族崇虎、祭虎的習俗。

源遠流長的歷史傳承中,中國虎文化也傳播至日本。今年,中日邦交正常化50周年,上海博物館聯袂日本九州國立博物館,為讀者奉上跨國虎年展品,展覽中共有10件文物,其中包含有線上展品。一樓大廳展出5件文物,包括上海博物館的金代黃地黑彩雁銜蘆葦紋虎枕、西漢鎏金虎鎮與金代秋山玉飾,以及來自日本九州國立博物館的19世紀青花虎竹圖十二角形盤與青花虎竹紋大盤。

日本受中國文化影響深遠,很早就有崇虎習俗,但其境內并不產虎,因此文物中的虎形象往往充滿著別樣的想象異趣,由這次送展的兩件江戶時代伊萬里青花大盤可見一斑。

虎在民間習俗中,亦寄托著消災辟邪等美好寓意,傳遞著中華民族的韌性。其中,金代黃地黑彩雁銜蘆葦紋虎枕為這次特展的一件精品。虎枕為臥虎形,背部為枕面,前低后高。虎身先施白色化妝土,再罩黃彩,黃彩之上以黑彩描繪虎斑,枕面未施黃彩,白地之上以黑彩繪雁銜蘆葦紋,筆法生動活潑。待所有彩繪完成之后,再罩一層透明釉。

虎枕有著吉祥、辟邪的寓意。陶瓷虎枕是金代盛行的一種很有特色的生活用具,大致有白地和黃地兩種,主要產地在山西、河南一帶。從考古出土來看,它的使用范圍集中于黃河流域。晉代葛洪的《肘后備急方》中就主張虎頭枕可以治療與睡眠相關的疾病。

再說一件西漢鎏金虎鎮,整體為卷臥狀,身軀刻有虎斑花紋,虎頸處戴有項圈,飾以貝紋,近后腦處設有半圓環。虎體內灌有鉛以使其更加穩重,全器重3600克。在秦漢之前,人們主要的起居方式是“席地而坐”。為避免起身落座時折卷席角或牽掛衣飾,從而影響儀態,便出現了席鎮,即壓席四角的重物。

金代的秋山玉飾,整器正面采用透雕手法表現柞樹、山石、靈芝等山林景象。一只老虎蹲坐回首,頭部及毛發刻畫仔細,充滿淳樸的山林野趣。玉質主體近白色,局部巧用玉料皮色表現老虎皮毛及靈芝,屬“俏色”工藝。

遼代有春、秋“捺缽”制度,即統治者在春秋兩季外出行營并漁獵的習俗,金代繼承并更名為“春水”“秋山”。“春水”“秋山”玉成為金元時期極具特色的玉器品類。據《金史·輿服志》載,秋山題材常見熊、鹿、虎等山林物象。

金代 黃地黑彩雁銜蘆葦紋虎枕(上海博物館藏)

西漢 鎏金虎鎮(上海博物館藏)

青花虎竹紋大盤 日本志田窯( 日本九州國立博物館藏)

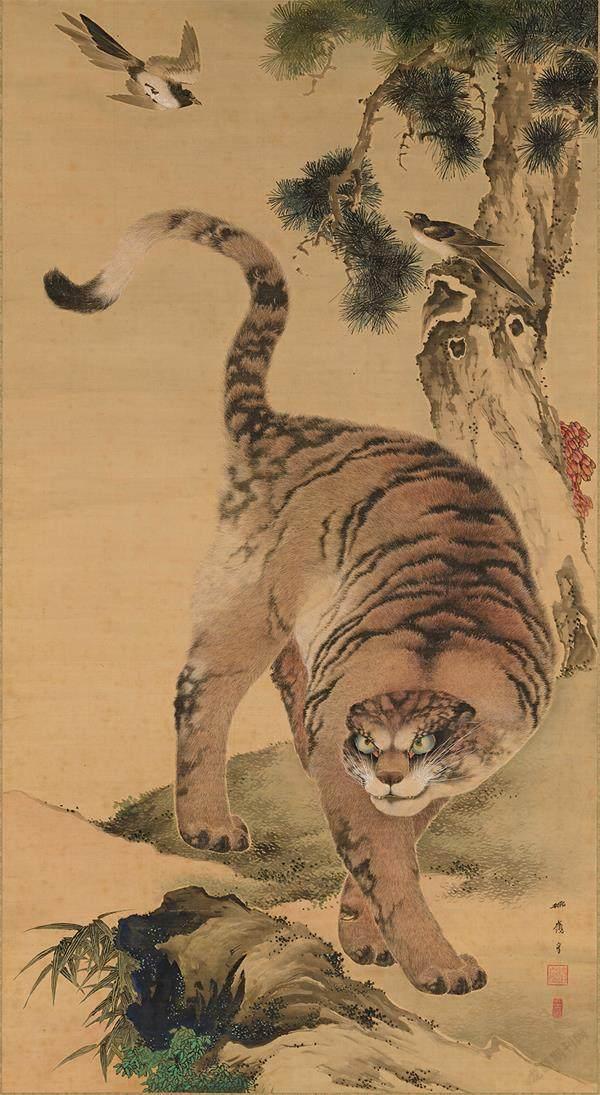

《猛虎圖》絹本設色(日本九州國立博物館藏)

16世紀末,日本武士家族在宴會上盛行使用大盤擺放菜肴。起初他們用景德鎮等地生產的中國瓷盤。直到17世紀初,有田成功燒制最初的瓷器,從此開始了青花瓷、釉上彩瓷和青瓷等的制作與生產。隨著產量增長,有田地方的窯場數量不斷增多,按區域分成內山、外山和大外山。由于對有田瓷器的需求量遞增,位于有田大外山區域的志田在18世紀初成了制作批量瓷器的窯場。與此同時,本土制作生產的大盤漸漸成為日本上流社會餐桌上的奢侈品,其中虎竹圖大盤受到了廣泛青睞而傳世最多。

19世紀初,志田窯步入全盛期。當時宴席開始在日本的城市富商中流行,高級餐館應運而生,大瓷盤的需求大增。日本阿形邦三先生捐贈給日本九州國立博物館的青花虎竹紋大盤,便是日本志田窯燒制,其外壁無圖案,內壁繪虎竹圖并使用化妝土,以掩蓋因胎土含鐵量高而產生的紅褐色斑點。此盤的制作年代應在1810至1840年之間。

此外,在上海博物館的一樓高清晰電子屏上,展出了4件無實物藏品,分別是清代沈銓的《花鳥走獸冊》、清代福建漳州的《招財納福辟邪年畫》,以及日本九州國立博物館所藏的日本寶歷十二年(1762)熊斐《虎圖》與日本享和三年(1803)土方稻嶺《猛虎圖》。中國歷代繪畫館換上了元代佚名的《白描群仙圖卷》,其中也有“虎”文化元素的圖案。

《猛虎圖》出自日本畫家土方稻嶺之手。他名廣邦,后改名廣輔,因其家鄉有稻葉山而號稻嶺,又號臥虎軒、虎睡軒,善畫猛虎圖。土方稻嶺出生于日本武士家族,卻立志學畫,入熊斐的弟子宋紫石(原名楠木幸八郎)門下。因擅長中國清代畫家沈銓風格的花鳥走獸圖而小有名氣,于1798年成為鳥取藩藩王的御用畫師。畫作中的猛虎威嚴篤定,款步而行,喜鵲在勁松枝頭飛舞,用筆柔韌細致,主題喜慶吉祥。這類主題與風格是18世紀以后受沈銓花鳥走獸圖影響而形成的,在日本各地流行甚廣。《猛虎圖》是土方稻嶺63歲時的作品,猛虎毛色生動細膩,松石用筆流暢,層次分明,是其成為御用畫師之后的大幅力作。

清代福建漳州的《招財納福辟邪年畫》,畫中的老虎嘴中銜有“招財進寶”銅錢,身前亦有裝滿珊瑚、如意、“春招財子”銅錢等各類財寶的聚寶盆,虎背上方印有“太極”八卦,這些吉祥圖案皆反映著百姓求財求富、驅邪避災的心理追求。其整體造型生動活潑,借老虎身體扭動之態,以靜顯動,用色對比強烈,體現了鮮明的民俗文化特色。如今,在漳洲本地這樣的傳統年畫也極為少見。

這些有關“虎”的吉祥文物,上海博物館特別根據其中的兩件展品,設計制作了限量版文物立體宣傳冊頁,向觀眾和網友免費發放。上海博物館館長楊志剛表示:“希望觀眾與讀者以笑意化解凜冬的寒冷,以笑容增強彼此的心手相連,以笑聲宣示對明天更美好的堅信。希望展覽能為中日兩國觀眾帶來溫暖向上的力量,在全球抗疫的不平凡歲月中比肩同行!”

投稿郵箱:haichenwowo@163.com