小角度上跨既有線橋梁的上下部結構設計

項 偉,陳耀軍,王亞萍,孟科坦

(1.臺州職業技術學院,浙江 臺州 318000;2.臺州市城鄉規劃設計研究院有限公司,浙江 臺州 318000;3.臺州交通勘察設計院有限公司,浙江 臺州 318000;4.鄭州市政工程勘測設計研究院,河南 鄭州 450000)

1 工程概況

某新建單線鐵路以9.2°小角度上跨既有運營雙線鐵路,既有雙線鐵路線路中心距4.6 m。新建鐵路采用橋梁上跨方式,要求新建橋梁施工不影響既有線的運營,因此新建橋梁在既有線上方設置門式墩,上部結構按頂推梁設計[1]。具體設計思路如下。

(1)上跨段橋墩采用框架門式墩[2],立柱為鋼筋混凝土結構,橫梁采用鋼結構。施工順序為:先施工樁基及承臺,再現澆兩側混凝土立柱,然后吊裝鋼結構橫梁,通過臨時支座將鋼結構橫梁與混凝土立柱臨時鉸接, 待上部結構頂推到位后, 墩頂與鋼橫梁結合部通過后澆混凝土完成固結。

(2)上部結構采用7 m×16 m單箱單室預應力混凝土箱梁,在既有鐵路范圍之外的引橋上現澆新建箱梁,只張拉頂底板通長鋼束,然后頂推到位,再張拉腹板鋼束+墩頂短束,從而完成上部結構施工。

2 上部結構設計

2.1 斷面布置圖

全橋采用等高的單箱單室斜腹板截面,梁高1.6 m,箱梁頂寬7.2 m,底寬3.33 m。頂板厚度除梁端附近和中支點附近加厚到0.45 m外均為0.3 m;腹板厚0.4~0.7 m,按折線變化;底板厚度除梁端附近和中支點附近加厚到0.45 m外均為0.3 m。箱梁兩側腹板與頂底板相交處外側均采用圓弧倒角過渡。

2.2 頂推梁鋼束配置

本橋上部結構采用頂推梁設計,頂推梁鋼束配置需要綜合考慮頂推時主梁受力及頂推到位后運營期間受力,本橋共設置7種鋼束類型,見圖1~圖2。

圖2 跨中斷面鋼束布置圖(單位:mm)

5#~7#為腹板鋼束,每側腹板共布置3根,根據受力特點在中支點區域上彎到主梁上部,跨中下彎到主梁下部,主要為運營期間受力鋼束。頂底板通長鋼束為頂推及運營共同需要鋼束。1#鋼束為頂板通長鋼束,共設置6根;3#、4#鋼束為底板通長鋼束,3#鋼束4根,4#鋼束2根;頂底板通長鋼束頂推前就張拉到位,保證頂推施工時主梁正負彎矩交替變化的主梁頂推期間受力。為保證運營期間受力,在中支點上緣設置各設置2根2#頂板短束保證上緣壓應力,頂推到位后張拉。

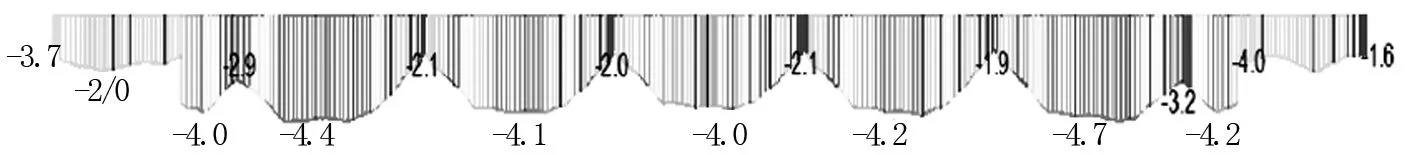

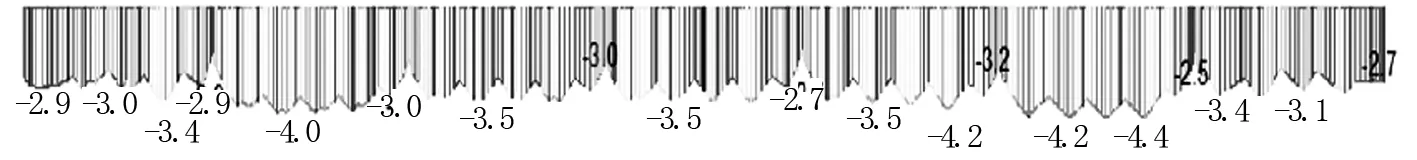

2.3 主梁頂推施工驗算

主梁頂推時只張拉頂底板通長鋼束,同時在左右兩側配置18 m導梁減小懸臂長度。頂推施工期間主梁應力見圖3~圖6,底緣最大壓應力為8.9 MPa,出現在邊跨跨中處;最小壓應力為1.6 MPa,出現在導梁與主梁相接處;頂緣最小壓應力為2.5 MPa,最大壓應力為6.2 MPa。頂推過程中,箱梁截面無拉應力出現,滿足受力要求。

圖3 頂推期間主梁底緣最大應力圖(單位:MPa)

圖4 頂推期間主梁頂緣最大應力圖(單位:MPa)

圖5 頂推期間主梁底緣最小應力圖(單位:MPa)

圖6 頂推期間主梁頂緣最小應力圖(單位:MPa)

3 下部結構設計

本橋上跨段橋墩采用門式墩結構,為了減小橫梁施工對既有線運行的影響,橫梁采用鋼結構,混凝土立柱澆筑完成后采用吊機吊裝鋼橫梁。

3.1 混凝土立柱

門式墩立柱采用鋼筋混凝土結構,橫向中心間距22.5 m,采用2.5 m×2.5 m矩形截面。

3.2 鋼結構橫梁

橫梁為鋼結構,采用單箱單室箱型截面,梁高為2.5 m,梁寬2.7 m。鋼橫梁頂底板設置板肋加勁,腹板設有豎向加勁肋及水平加勁肋。橫梁內每隔3 m設置一道橫隔板,支座位置設置支座橫隔板。

3.3 混凝土立柱與鋼橫梁節點設計

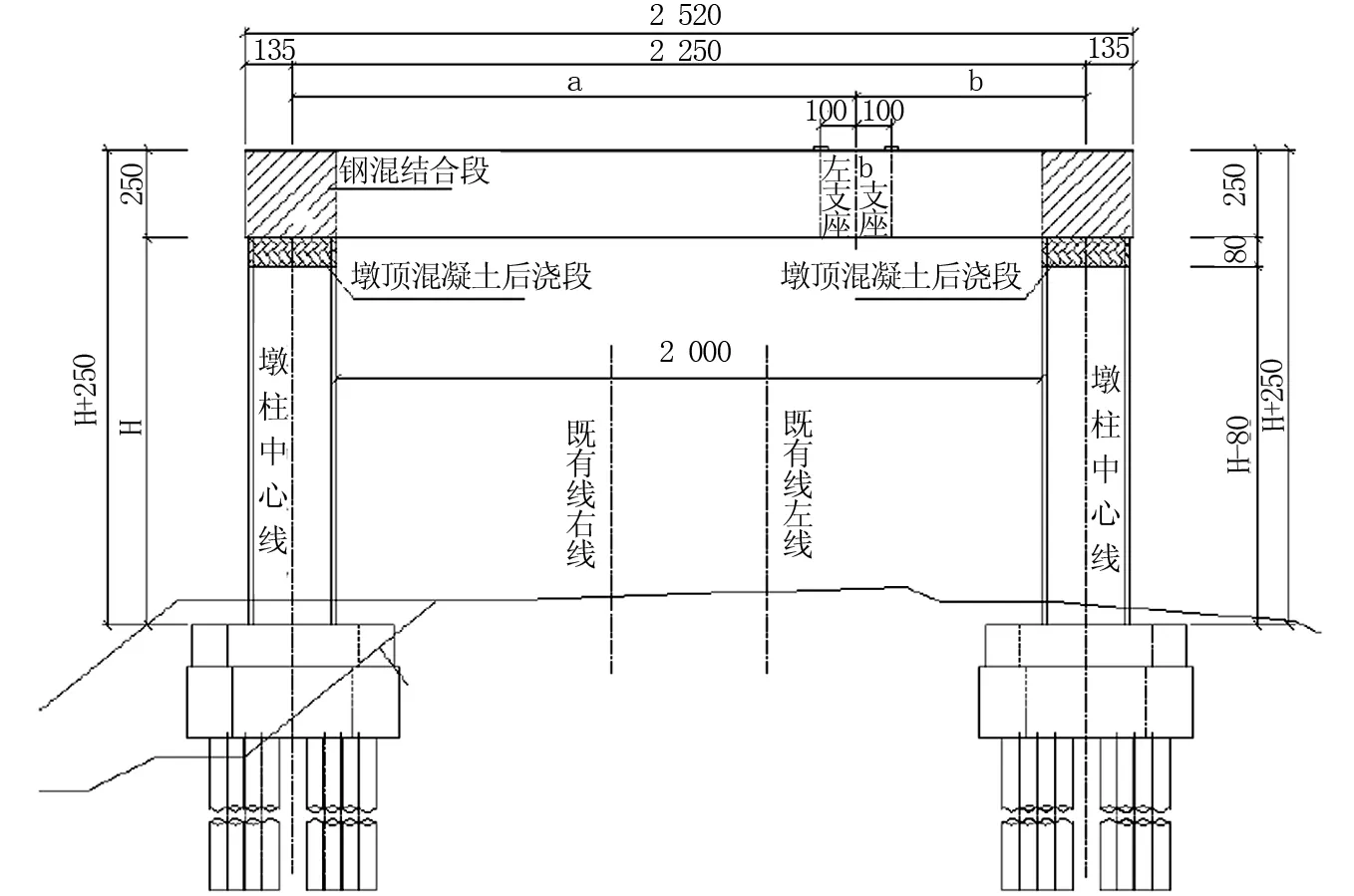

為降低上部結構恒載引起的彎矩,減小墩柱的橫向水平力,墩柱頂與鋼橫梁采用先鉸接后固結的設計方法。墩柱現澆至距墩頂0.8 m處,通過臨時支座構造先實現鉸接,等上部結構頂推到位后,澆筑后澆段,鉸接變為固結,墩頂0.8 m以上為鋼混結合段,見圖7。

圖7 門式墩立面布置(單位:cm)

(1)鉸接構造

每個門式墩立柱頂設置兩個臨時支座,臨時由支座通過上弧形鋼板+下水平底板構成,上下鋼板之間設置一個直徑50 mm圓形鋼銷。一個鋼橫梁設置4個臨時支座,保證橫梁結構穩定,上部采用弧形鋼板,實現轉角保證鉸接;左側兩個下水平鋼板設置圓孔,上下鋼板之間設置鋼銷實現橫向固定支座功能,右側兩個下水平鋼板設置橢圓孔,實現上部恒載作用下的橫向活動,釋放恒載水平力。

(2)固結構造

上部結構頂推到位后,墩頂0.8 m后澆段采用混凝土澆筑,同時墩頂上方橫梁內部設置剪力釘,墩頂鋼結構橫梁內部灌注混凝土,實現墩梁固結。

4 結 語

本橋為小角度上跨既有線橋梁,上部結構采用頂推梁設計,下部結構采用混凝土立柱+鋼橫梁門式墩結構,以減小新建橋梁對既有線運行的影響。混凝土頂推梁鋼束的配置需要考慮頂推時主梁正負彎矩交替變化的影響,頂推時只張拉頂底板通長鋼束,腹板及墩頂短束頂推完畢后張拉。門式墩的混凝土立柱與鋼橫梁采用先鉸接后固結的設計方式,有效減小立柱橫向水平力及恒載彎矩,且無支座設計可減少后期的維修與養護。