利拉魯肽聯合羥苯磺酸鈣治療非增殖性糖尿病視網膜病變的臨床觀察

李樹才

(煙臺白石肛腸醫院內分泌科,山東煙臺 264000)

非增殖性糖尿病視網膜病變為眼科常見、高發疾病,致盲風險較高,屬于糖尿病常見且嚴重的并發癥。疾病早期,特別是在輕度的非增殖性糖尿病視網膜病變階段,患者并無典型癥狀,因此極易被忽視,疾病不斷進展之下,會導致患者視力嚴重受損,最終致盲。統計顯示,糖尿病病程為10年以上的人群,多數會出現這一并發癥,因此對其積極治療意義重大[1]。目前,非增殖性糖尿病視網膜病變尚無理想治療方法,多數是在初期積極控制血糖,后期應用視網膜光凝療法來延緩疾病進展,不過并不能明顯逆轉患者的視力受損程度。羥苯磺酸鈣是治療非增殖性糖尿病視網膜病變的常用藥物,不過單獨應用時,效果不佳[2]。近年來,臨床通過不斷探索,提出將利拉魯肽與羥苯磺酸鈣兩種藥物聯合應用的治療方案,為驗證這種方案的有效性,本研究選取120例非增殖性糖尿病視網膜病變患者進行研究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取煙臺白石肛腸醫院2019年3月至2021年1月診治的120例非增殖性糖尿病視網膜病變患者,借助信封法將患者隨機分組,每組60例。對照組男性34例,女性26例,年齡45~78歲,平均年齡(63.45±3.65)歲;病程5個月~10年,平均病程(3.45±0.28)年。觀察組男性36例,女性24例,年齡44~79歲,平均年齡(63.51±3.78)歲;病程7個月~9年,平均病程(3.50±0.31)年。兩組患者基本資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),可對比。所有患者及家屬了解本研究的意義及開展方法,且已簽署知情同意書。本研究經煙臺白石肛腸醫院醫學倫理委員會批準。納入標準:①患者有2型糖尿病病史,通過系統的眼科檢查,以糖尿病視網膜病變診斷標準[3]為依據,判定為輕度非增殖性糖尿病視網膜病變;②患者為雙眼病變;③患者溝通能力及表達能力正常;④依從性良好。排除標準:①存在其他眼科疾病如青光眼、白內障的患者;②曾接受其他內眼手術治療的患者;③肝腎功能存在嚴重障礙的患者。

1.2 治療方法 兩組患者均行常規治療:就診后,實施飲食指導、運動指導、血糖監測、糖尿病知識健康教育、口服藥物控糖等治療,促使機體血糖水平維持在穩定狀態(空腹血糖為4.5~6.5 mmol/L以內,餐后2 h血糖低于10.0 mmol/L)。對照組患者給予羥苯磺酸鈣(上海朝暉藥業有限公司,國藥準字H20030089,規格:0.5g)口服治療,0.5 g/次,3次/d。觀察組患者在對照組基礎上加利拉魯肽(丹麥諾和諾德公司,國藥準字J20110026,規格:3 mL∶18 mg),初始治療時,給予0.6 mg/d皮下注射,1次/d,連續用藥7 d,若患者未見明顯的不良反應,將給藥劑量提升到1.2 mg/d。兩組患者均連續治療6個月。

1.3 觀察指標 ①評估兩組患者的臨床療效。顯效:治療后患者疾病體征消失,視力提升至少2行,微血管瘤、眼底出血、滲出等癥狀改善明顯,玻璃體積血徹底吸收;有效:治療后患者疾病體征明顯改善,視力提升1行,微血管瘤、眼底出血、滲出等癥狀有改善,玻璃體積血局部吸收;無效:治療后患者疾病體征、臨床癥狀未見改善,視力未提升或有所下降;總有效率=顯效率+有效率。②治療前后測定患者黃斑區視網膜厚度(采用美國Zeiss-Humprey公司生產的OCT儀進行檢查)、視力水平。③在治療前后抽取患者空腹靜脈血5 mL,離心處理(3 000 r/min,15 min)后,選取上海瓦蘭生物試劑盒,應用抗體夾心固相酶聯免疫吸附法對患者胰島素樣生長因子-1(IGF-1)、血清C肽、血管內皮細胞生長因子(VEGF)進行測定。④觀察兩組患者不良反應發生情況,包括胃灼熱,惡心、嘔吐,出汗。

1.4 統計學分析 用SPSS 20.0軟件分析數據,計量資料以()表示,比較采用t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,對比采用檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

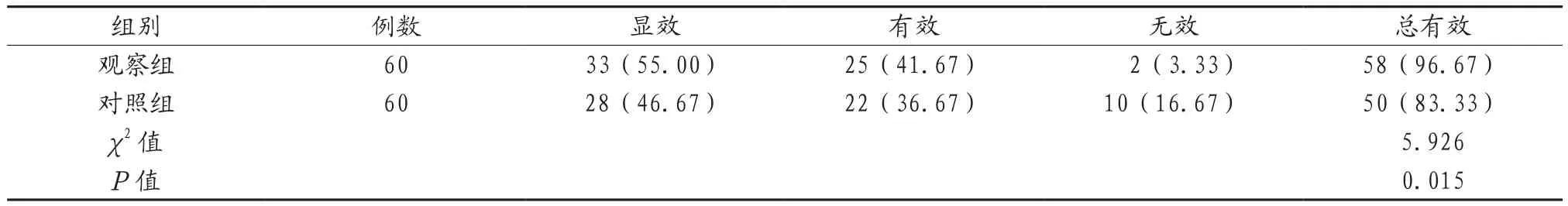

2.1 兩組患者臨床療效比較 對照組、觀察組患者的治療總有效率分別為83.33%、96.67%,觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較[例(%)]

2.2 兩組患者黃斑區視網膜厚度、視力水平比較 治療前兩組患者黃斑區視網膜厚度、視力水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組患者兩項指標均明顯改善,且觀察組黃斑區視網膜厚度明顯低于對照組,視力水平明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組黃斑區視網膜厚度、視力水平比較( )

表2 兩組黃斑區視網膜厚度、視力水平比較( )

注:與治療前相比,*P<0.05。

組別 例數 黃斑區視網膜厚度(μm) 視力水平治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 60 281.52±17.64 270.12±14.31* 0.74±0.18 1.78±0.35*對照組 60 280.45±16.35 275.68±15.32* 0.79±0.15 1.32±0.24*t值 0.345 2.054 1.653 8.396 P值 0.731 0.042 0.101 0.000

2.3 兩組患者血清學指標比較 治療前兩組患者IGF-1、血清C肽、VEGF比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組患者各項指標均優于治療前,且觀察組IGF-1、VEGF明顯低于對照組,血清C肽明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者血清學指標比較( )

表3 兩組患者血清學指標比較( )

注:與治療前相比,*P<0.05。IGF-1:胰島素樣生長因子-1;VEGF:血管內皮細胞生長因子。

組別 例數 IGF-1(ng/mL) 血清C肽(mmol/L) VEGF(pg/mL)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 60 175.01±15.21 86.54±10.17* 0.18±0.06 0.29±0.08* 146.98±15.27 84.65±10.24*對照組 60 174.26±16.24 121.36±11.28* 0.17±0.05 0.21±0.06* 147.25±16.32 104.56±12.31*t值 0.261 17.759 0.992 6.197 0.094 9.631 P值 0.794 0.000 0.323 0.000 0.926 0.000

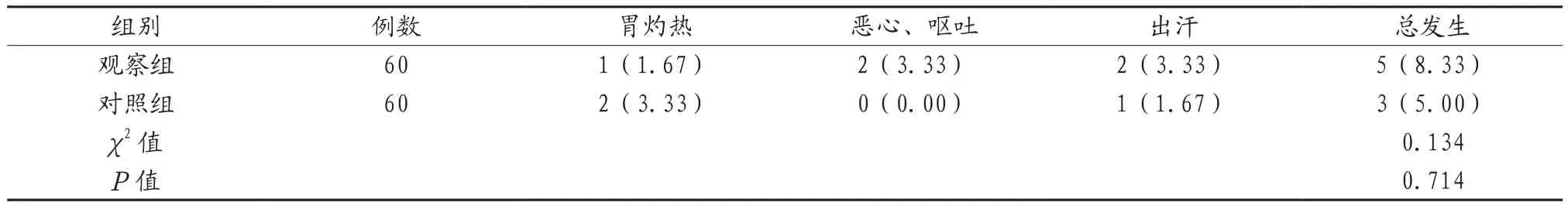

2.4 兩組患者不良反應發生情況比較 兩組患者不良反應發生率對比,差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 兩組患者不良反應發生情況比較

3 討論

非增殖性糖尿病視網膜病變是嚴重的糖尿病并發癥,同時也是導致患者失明的常見原因。發病后,可導致微血管細胞受損,引發微血管瘤、視網膜缺血缺氧、微動脈滲漏或纖維血管增生等,造成視網膜出血,進而損傷視網膜的整體功能,最終引發失明[4]。

現階段,對于輕度非增殖性糖尿病視網膜病變,臨床主張在控制患者血糖水平的基礎上,給予藥物治療。羥苯磺酸鈣為非增殖性糖尿病視網膜病變臨床治療的常用藥物,可促使血-視網膜屏障功能顯著改善,對毛細血管基底膜厚度予以抑制,促使血液瘀滯、血管閉塞等病變減輕,改善機體眼底微循環狀態[5]。另外,該藥物應用后,可促使微血管壁的抵抗力增強,提升血管的通透性,促使淋巴循環系統進一步活化,降低滲出及出血概率[6]。總體來看,羥苯磺酸鈣可對視網膜血液循環提供保護作用,對視網膜嘌呤腺苷三磷酸水平加以調節,降低視網膜白細胞與血管內皮之間的黏附,進而對血管提供保護作用[7]。

利拉魯肽屬于胰高血糖素樣肽類似物(GLP-1),其治療輕度非增殖性糖尿病視網膜病變的作用機制是:可對患者體內胰島素表達過程予以調控,且不會引發低血糖,發生生物效應之后,極易在體內降解,不會在人體中過久存留[8]。另外,GLP-1類似物不僅可對視網膜小膠質細胞的活化過程予以調控,同時還可促使視網膜中VEGF的表達程度下降,下調血管通透性,促使血液滲漏減少[9]。

本研究中,針對觀察組患者應用利拉魯肽聯合羥苯磺酸鈣治療,結果發現觀察組患者的治療總有效率明顯高于對照組(P<0.05)。從這一結果可以看出,利拉魯肽的應用,能提升對于非增殖性糖尿病視網膜病變的治療效果,促使患者各項癥狀得到改善,這對減輕疾病給患者帶來的痛苦意義重大。

非增殖性糖尿病視網膜病變可導致黃斑區視網膜厚度增加。本研究顯示,經相應治療,觀察組患者治療后黃斑區視網膜厚度明顯低于對照組(P<0.05),可見觀察組患者病情改善更為明顯。另外,觀察組患者治療后的視力水平均優于對照組(P<0.05),可見聯合用藥方案效果更為突出。

本研究同時選取相關血清學指標進行分析,其中IGF-1屬于促生長效應多功能細胞因子,對視網膜內血管新生、纖維增生均有促進作用,對非增殖性糖尿病視網膜病變的進展有積極意義。VEGF為二聚體糖蛋白,具有肝素結合活性,能夠導致血管通透性升高。血清C肽為胰島素原裂解形成,屬于連接酶,其水平降低,是2型糖尿病患者發生非增殖性糖尿病視網膜病變的一種標志[10]。本研究中,治療后觀察組患者胰島素樣生長因子-1、血管內皮細胞生長因子明顯低于對照組,血清C肽明顯高于對照組(P<0.05)。由此可見,利拉魯肽聯合羥苯磺酸鈣治療非增殖性糖尿病視網膜病變能夠提升C肽水平,降低IGF-1、VEGF水平。

聯合用藥方案因用藥種類增多,往往可能導致出現用藥安全性的問題,引發患者產生不良反應,而不良反應的出現,不僅會給患者造成痛苦,導致醫療資源的浪費,同時還可能影響患者的治療依從性,導致患者遵醫囑用藥的意愿下降。本研究對兩組患者不良反應發生情況進行觀察,結果發現,觀察組與對照組的不良反應發生率差異無統計學意義(P>0.05),由此可見,雖然觀察組用藥種類更多,但因為所用藥物本身比較安全,因此整體并未增加用藥不良反應,患者可放心應用。

綜上所述,利拉魯肽聯合羥苯磺酸鈣治療非增殖性糖尿病視網膜病變效果明顯,能提升患者視力水平,改善黃斑區視網膜厚度,促使相關血清指標改善,且安全性較高,值得推廣。