基于數據集成技術的航道工程BIM預警平臺研究與應用

曾 昱,廖一鳴,牛作鵬,劉曉神,駱光磊

(1.中交第二航務工程勘察設計院有限公司,湖北 武漢 430060;2.長江宜昌航道工程局,湖北 宜昌 443003)

20世紀末,隨著航運業的快速發展,通航需求與施工矛盾日益嚴重,航道工程的精細化管理監測需求逐步提升,國內學者已開展諸多相關研究,李國杰等[1]將GIS(geographic information system,地理信息系統)數據、水動力模擬數據、河床沖淤演變數據和工程參建各方各階段的管理數據等結合分析,并實現在CityMaker平臺的集成與管理;趙博華[2]研究航道水深、流速等水流條件對航道通航情況的影響,綜合分析橋梁、彎道、目標船舶參數與裝載情況等信息,計算得出目標船舶適航區域;張雪峰[3]研究船舶航道預警信息分布式數據庫存儲技術,并通過對比分析證明該技術能夠有效提升存儲寫入性能。但在國內航道工程管理中,航道工程預警平臺研究較少,存在著數據冗余、信息不直觀、預警信息滯后等問題。

因此,本文提出了基于JSON(javascript object notation,一種數據交換格式)的公共數據模型數據集成方法,以提高數據資源的有效利用率,節省儲存空間,并在此基礎上建立航道工程BIM(building information modeling,建筑信息模型)預警平臺,為相關人員對險情預判提供指導,實現了險情快速定位以及實時、準確、可定制化預警等功能。

1 航道工程數據分析

1.1 數據來源

航道工程數據主要包括航道基礎數據、工程建設數據、航政管理數據3大類[4],其中航道基礎數據主要描述航道本身基本信息的數據;工程建設數據主要描述航道工程建設的一些基本狀況;航政管理數據主要是描述對航道各種建筑物的審批信息等。本文主要依據航道工程建設數據分析航道工程現場情況進行預警。

隨著通信技術的不斷發展,物聯網設備被廣泛應用于航道工程建設中,大幅提高了數據采集和監測的效率,當前航道工程應用的物聯網設備主要包括水情監測設備、物聯網定位設備、視頻監控設備等,這些設備通過多種網絡數據傳輸協議源源不斷地向服務器傳送現場數據,通過數據分析還原航道工程現場情況,為管理人員準確、實時掌握工程現狀提供數據支撐。

1.2 數據特征

水上作業是一個交叉作業且隨機性較大的過程,主要體現在:1)航道工程數據來源于不同區域、不同物聯網設備,具有多源性;2)航道工程的隨機性決定其需要采集大量動態數據,如GPS(global positioning system,全球定位系統)數據、流場與適航區域分布數據、水文監測數據以及船舶動態資料數據等,這些數據具有實時變化的特點;3)各類航道數據屬性不同,監測獲取的數據結構也不盡相同,具有異構性。

2 基于數據集成技術的BIM預警平臺研究

2.1 數據集成相關定義

數據通常以文本、數據庫等不同形式或不同的方式存儲于不同的地方[5],絕大多數應用需要訪問多種數據源,在此過程中難免出現數據的冗余,甚至是數據重復錄入等問題。因此,本文進行多源時變異構數據集成研究,以保證解析后的航道工程數據傳輸的完整性和準確性,為預警平臺的信息查詢、顯示及監控提供實時基礎。

數據集成主要是將不同數據源的數據進行格式轉換,從而達到數據共享的最終目的[6]。該過程可以理解為將多系統中某類數據DataS在條件T下,按照規則R轉換為目標的數據格式DataD的過程。假設有n種數據需要在原系統以及目標系統間進行交換,其中與其他數據類型相關聯的有m種,則從原系統向目標系統的數據交換過程可表示為:

(DE)A→B={(DE)t={DataSt,TSt→Dt,RSt→Dt,DataDt}|t=

{1,2,…,n-m}}

(1)

式中:A→B為原系統到目標系統的數據轉換集合;St={S1,S2,S3,…}為不同的數據源,用戶可根據相關需求選擇相應的數據源進行交互;四元組(DE)t={DataSt,TSt→Dt,RSt→Dt,DataDt}為原系統的某種數據格式DataSt在條件下TSt→Dt按照RSt→Dt規則轉化為目標系統的數據格式DataDt的過程。

2.2 數據集成模型

多源時變異構數據在數據集成時容易造成大量閑置數據以及冗余數據,為了提高數據集成效率,實現不同數據庫間的數據共享,需要根據數據間的異同點統一數據格式,建立一個公共數據模型[7]。目前計算機數據傳輸中主要采用XML(extensible markup language,可擴展標記語言)和JSON兩種數據格式,其中JSON作為一種輕量級的數據交換格式,相較于XML機器解析生成,同時也更易于用戶閱讀和編寫,并大幅、有效地提升網絡傳輸效率。因此,本文選取JSON作為公共數據模型,對每一類數據進行JSON統一處理,構建虛擬視圖,最后與JSON中介數據進行映射與綁定,完成源數據庫到目標數據庫格式轉換。數據格式轉換過程見圖1。

圖1 數據格式轉換過程

數據格式統一后,采用數據集成模型對數據進行條件過濾、壓縮加密、持久化存儲,為后期數據分析調用提供統一的數據接口。本文采用的數據集成模型由接口、條件規則庫、數據處理3部分組成,數據集成結構描述圖形見圖2。

圖2 數據集成結構描述圖形

2.3 平臺總體設計

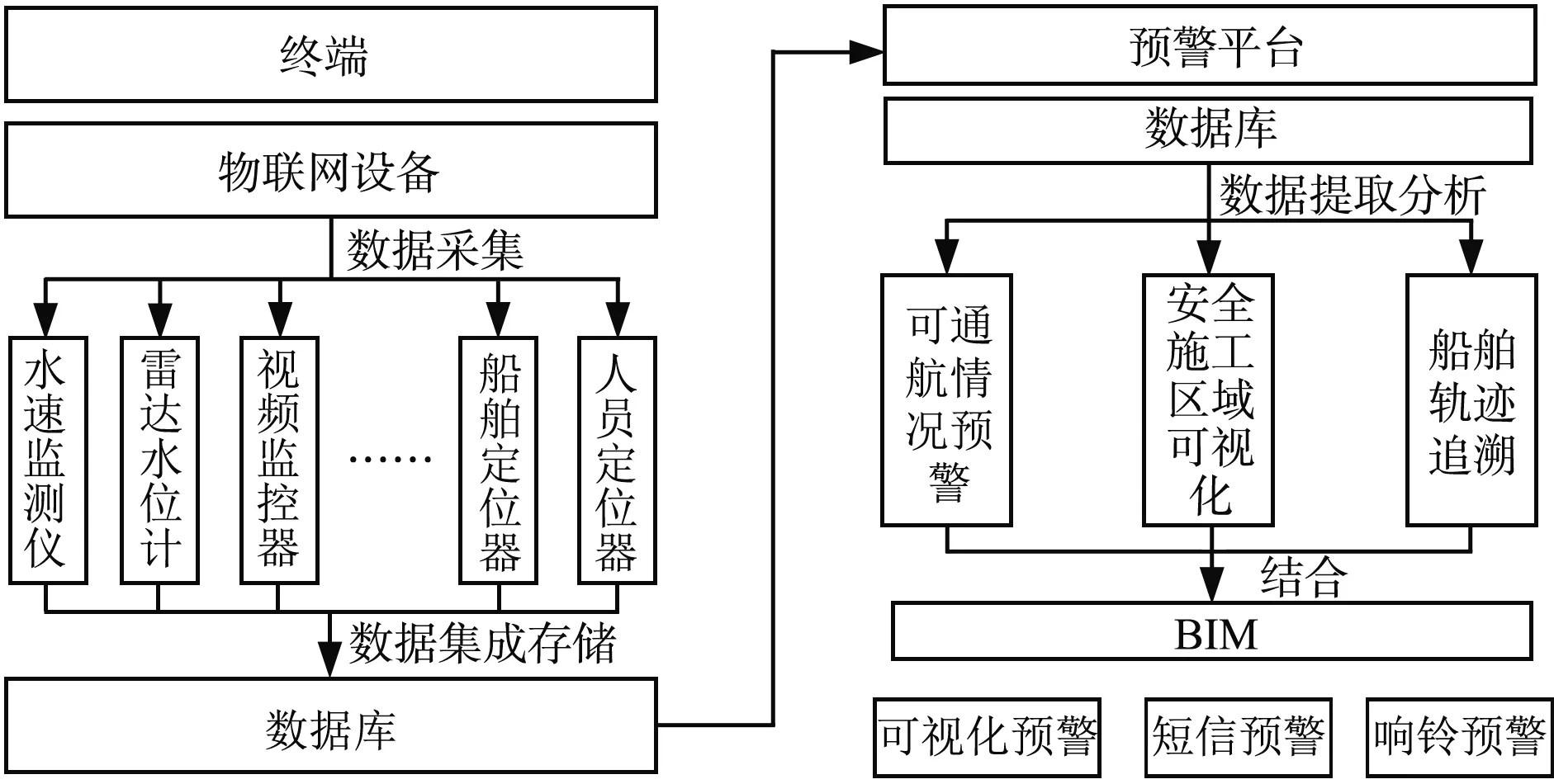

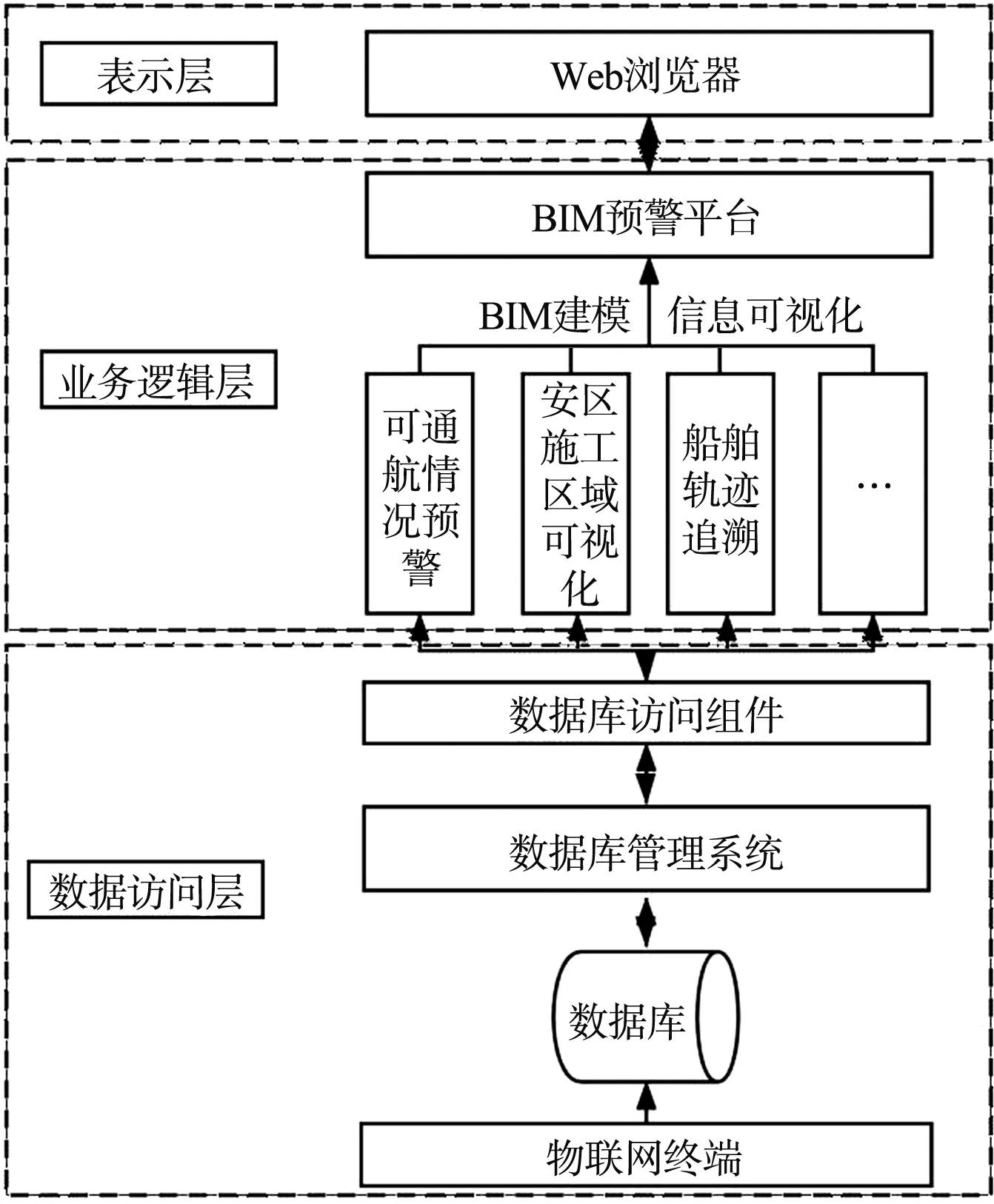

本文基于上述數據集成技術建立航道工程BIM預警平臺,首先從水速檢測儀、船舶(人員)定位器等物聯網設備采集相關航道工程數據,采用上述集成方式對獲取的多源時變異構數據進行處理后存入MySQL數據庫,供平臺調取;預警平臺從MySQL數據庫調取相關數據,進行BIM建模分析,實現模型定位、軌跡追溯、通航區域與安全施工區域可視化功能。航道工程BIM預警平臺實現路線見圖3,總體架構見圖4。

圖3 航道工程BIM預警平臺實現路線

圖4 航道工程BIM預警平臺總體架構

3 工程應用

本文以長江干線武漢—安慶段6 m水深航道整治工程(Ⅰ標段)為例,進行航道工程的多源時變異構數據集成技術應用。該工程位于湖廣—羅湖洲及沙洲水道,排體加工和施工區作業環境差、通航與施工矛盾、運輸船舶眾多,同時沿航道上、下行的船舶易靠近施工水域,且易受風和水流的影響,給施工管理造成較大的難度,工程位置見圖5。因此,采用JSON的公共數據模型集成相關航道工程數據,與BIM模型結合實現航道可通航情況預警、航道施工安全區域可視化、船舶軌跡監控,以提升工程管理效率。

圖5 武安Ⅰ標工程

3.1 多源時變異構數據集成

航道工程中需要采集的數據主要包括靜態文本數據以及動態實時數據,靜態文本數據主要包括航道地形信息、相關人員信息以及船舶設備的詳細信息,動態實時數據信息主要來源包括氣象單位、水位流量監測站、GPS定位設備、攝像頭監控設備、船載終端設備等,采用建立統一JSON公共數據模型進行集成處理,形成統一的JSON格式數據結構存入數據庫,以數據形式描繪航道工程現場情況,供相關業務人員或專業平臺調用分析。

首先,將多設備實時獲取到的多源異構航道數據按照本文介紹的數據集成方式處理成為統一的JSON形式,導入MySQL數據庫,便于后期數據提取與分析。以船舶GPS定位數據為例,存入數據庫形式見圖6,數據包括船舶編號、所處經緯度、位置更新時間等基礎信息以及船舶運行狀態信息。

圖6 數據庫中船舶GPS定位數據界面

其次,數據庫對不同數據實現調度共享訪問,參考通航標準、施工標準擬定多維預警模型便捷參數,獲取實時船舶、人員GPS定位數據經過多維預警模型嵌套計算后,將適航區域、安全施工區域以及預警信息存儲至數據庫,同時反饋給航道工程BIM預警平臺,實現信息的BIM三維場景的展示,將實時通航信息和人員信息動態呈現給用戶。

3.2 航道可通航情況預警

傳統的船舶航行中,航行路線的選擇更多地依賴于航標以及船長的經驗,對氣象影響、航行路線、區域安全度通常是主觀判斷,具有較強的隨機性。航道工程BIM預警平臺通過建立統一JSON公共數據模型對各類型傳感器實時獲取的氣象、水情、船只航速等數據進行數據集成、分析以及險情預判,根據氣象數據、水位流速航道數據對當前航道可通航情況進行預判,見圖7。

圖7 可通航情況分析界面

3.3 航道安全施工區域可視化

傳統的航道工程施工現場通常采用人工巡邏的方式進行安全排查,排查效率較低且不夠全面;隨著監控技術的發展,施工現場逐漸采用攝像頭對施工現場進行實時督導,但由于作業場地的不固定、施工人員的流動性,單一的攝像頭監控系統無法滿足施工督導需求。航道工程BIM預警平臺通過采集施工人員佩戴的安全帽實時位置信息與施工區域地理信息集成分析,將施工區域劃分為安全區域、預警區域以及危險區域,將處于不同區域的施工人員用不同顏色的圖標進行區分,對踏入危險區域的施工人員、負責人進行短信及施工現場響鈴多方式預警,為相關督導人員實時、全方位展示了施工現場進度動態信息,見圖8。

圖8 施工現場動態監測界面

3.4 船舶軌跡追溯

航道工程中的各類數據是不斷產生的,航道工程BIM預警平臺可自行設定交換間隔時間,實時動態查看船舶運動軌跡,避免因數據傳輸不及時導致信息交換落后等情況;平臺根據船舶類型采用不同顏色進行標注(圖9)、根據險情可能發生概率以及通航需求將航道劃分為通航區域、作業區域、禁航區域并進行BIM可視化展示,從而在航道工程BIM預警平臺直觀了解航道通航情況以及船只運行軌跡(圖10),向即將駛入作業區域的客船、貨船、即將駛入禁航區域的施工船只發送短信進行預警,對已駛入禁航區域的船只作出報警處理,從而最大效率地提高預警準確性以及實時性,為航道工程的順利施工以及船舶的安全通行保駕護航。

4 結語

1)總結了航道工程數據的多源時變異構特征,建立公共數據模型,以JSON作為統一格式將數據集成并儲存至數據庫,保證多源時變異構數據集成的完整性、實時性以及一致性。

2)建立基于數據集成技術的航道工程BIM預警平臺,提高預警的準確性、實時性、直觀性,并應用于長江干線武漢—安慶段6 m水深航道整治工程(Ⅰ標段)的管理中,實現航道可通航情況預警、航道施工安全區域可視化、船舶軌跡監控等功能,保障航道工程的順利施工以及船舶的安全通行,推動數字航道運行管理預警機制的構建。研究成果對于航道工程施工單位開展管理工作具有借鑒意義,具有較強的應用價值。