和諧話語分析:緣起、核心概念與應用擴展

[摘 要]黃國文教授在中國語境下基于所持的生態哲學觀提出了生態語言學研究的全新路徑——和諧話語分析。和諧話語分析的核心思想是“人的問題”、“和諧”和“話語”。和諧話語分析突破了三個局限,即從語篇分析擴展到行為分析,從對某個或者某類語篇分析擴展到話語體系分析,從對人與自然關系的分析擴展到其他可能影響和諧社會與和諧世界的各種關系和行為的分析。和諧話語分析源自中國語境,同時在國際上受到知名學者的關注。這一全新的話語分析路徑不僅適用于具有中國特色的話語分析,還可以擴展到話語體系生態與國際關系生態研究當中。文章以“一帶一路”南線的肯尼亞、馬來西亞和越南三國媒體關于廣州的報道為例,展示了和諧話語分析的相關應用。

[關鍵詞]和諧話語分析;生態語言學;話語體系生態;國際關系生態;黃國文

一、引言

生態語言學在國外發展了半個多世紀,取得了豐富的研究成果,呈現出蓬勃的生機。在20世紀八九十年代,中國學者也注意到了生態語言學(或語言生態學),①但是直到近幾年生態語言學才作為一門學科引起國內研究人員的廣泛關注。黃國文教授作為該學科的倡導者與主要推動者,不僅廣泛引介國外研究成果,還積極開展本土化研究,其和諧話語分析(Harmonious Discourse Analysis)正是生態語言學中國本土化研究最具代表性的成果之一。經過不斷發展,和諧話語分析已經形成了較為完整的框架,被廣泛應用到各種類型的話語分析實踐當中。②

本文基于對黃國文教授前期相關成果的梳理,展示和諧話語分析的緣起、發展和核心概念;同時,通過與黃國文教授進行交流,進一步提出和諧話語分析在話語體系生態與國際關系生態中的應用,并利用“一帶一路”南線的肯尼亞、馬來西亞和越南三國媒體關于廣州的報道為例進行展示,使本文對和諧話語分析的研究更為多元化和系統化。

二、和諧話語分析的緣起與發展

生態語言學的研究起點是1970年豪根(E. Haugen)在奧地利布爾格瓦滕斯坦的學術會議上所作的發言《論語言的生態》。①豪根路徑下的研究探討了語言與其言語社區的關系,涉及語言的生存和發展狀態、語言多樣性、語言規劃、語言與現實世界的互動、語言與生物以及文化的關系等議題,被稱為“豪根模式”。20年后,韓禮德(M. A. K. Halliday)在希臘塞薩洛尼基召開的第9屆國際應用語言學大會上所作的發言《意義表達的新方法:應用語言學的新挑戰》,②開辟了生態語言學發展的另一條路徑,由于他研究的是語言與自然的關系,被稱為“韓禮德模式”。上述兩個傳統經典研究模式在中國吸引了大批學者,特別是由于系統功能語言學和批評語言學在中國有著深厚的積淀,許多學者都采用韓禮德模式下的批評路徑(也稱“生態批評話語分析”)展開研究。

之所以提出和諧話語分析,主要是出于生態語言學在中國的學科建設和實踐活動兩方面的考慮。學科建設的一個重要內容是“本土化”。本土化不僅代表著推動國外理論與本國環境的融合適應,也代表了創新,這是學科發展不可或缺的,對于生態語言學而言也是同樣的道理。實踐活動方面涉及中國語境下的問題導向和文化指引。生態語言學產生于以歐洲為主的西方語境,從西方社會所面臨的問題出發,深受西方哲學觀和價值觀的影響。中國的發展軌跡、社會形態、文化傳統等都有著自身的特點,一味地采用西方的視角觀察、分析和評估中國問題未必合適,這就要求中國的生態語言學研究者實事求是、因地制宜。

和諧話語分析首次提出是在2016年黃國文教授撰寫的《外語教學與研究的生態化取向》一文中,該文對“和諧”進行了初步定義。③隨后他在2017年的《論生態話語和行為分析的假定和原則》④和2018年的《從生態批評話語分析到和諧話語分析》⑤中對和諧話語分析的研究假定、分析原則、理論依托、與其他話語分析路徑的關系等進行了詳細介紹。最近幾年,黃國文教授等人致力于進一步對和諧話語分析的核心概念(如“和諧”“人”“良知”“平等”“親近”等)進行深入闡釋,并提出和諧話語分析的雙層分析框架。⑥

三、和諧話語分析的核心概念

和諧話語分析深受中國傳統儒道思想的影響,所持的生態哲學觀是“天人合一”,并在此基礎上提出了“以人為本”假定以及“良知”原則、“親近”原則和“制約”原則。這一個研究假定和三個分析原則是指導一切分析(包括對語言的分析以及對行為的分析)的基石。和諧話語分析的理論依托是系統功能語言學,這不僅與黃國文教授多年從事系統功能語言學研究相關,也跟生態語言學與系統功能語言學、批評語言學和話語分析之間的密切聯系相關。和諧話語分析的雙層分析框架指的是以不同類型語篇(文本)為對象的分析和以相關社會實踐為對象的分析。貫穿在研究假定、分析原則、理論依托、分析框架中的核心思想是“人的問題”、“和諧”和“話語”三個關鍵概念。

(一)一個研究假定和三個分析原則

“以人為本”是以人的問題為本,是從人的問題出發,思考、分析和評估人的問題,并尋找解決人的問題的途徑。要解決人的問題,需要充分認識人與他人、與其他物種、與環境之間的親、疏、遠、近關系(親近原則),需要具備良知的自覺并達到知行合一(良知原則),還需要來自自身、社區和國家不同層面的制約(制約原則)。

親近原則的哲學基礎是“差等”。和諧話語分析中的“和”不是完全相同,而是承認“差異”的和,即承認質(性質、種類)和量(數量、程度)差異基礎上的和。世界上不存在完全相同的事物和關系,因此,在認識人與他人、其他物種、自然環境等的關系時需要認清差異,這些差異可能因為所選擇的觀察起點(“人”或者“非人”)和觀察維度(生物的、情感的、時空的、常識的等等)而更加凸顯。

良知原則中的“良知”視心為一切認知和經驗的起源,其外在表現是對事物價值的判斷,并進一步體現在對事物所采取的行動中。因此,良知應該是結合了內心體驗、價值判斷和相應行動的,例如看到《陜西老漢看自家棗地被淹 紅了眼眶》這種新聞報道會感到難過并可能向受災地捐款,看到有人虐待小貓會心生憐憫并阻止虐貓的行為。因此,良知是知與行的統一,是對是非善惡的判斷。這種判斷是與生俱來的、自愿的,而不是通過后天受教育獲得的,這種天然的觀念引導了人們的自覺行動。

制約原則包括個人制約、社區 / 團體制約和國家制約。個人制約除了包含源自良知的制約,更多指的是源自教育的制約。例如人對野生東北虎一般是充滿好奇和恐懼的,但是隨著對這一動物瀕危狀況的深入認識,可能會產生對其生存狀況的擔憂。個人制約是對單獨個人的制約,其強制力最低,但卻是最根本的。社區/社團制約是在某個特定的區域或者領域對特定的一群人的制約。例如科研工作者要遵守學術道德規范,但是對于非科研工作者來說學術道德規范不存在制約力。國家制約通常是指法律法規對全體公民的制約,其強制力最高、影響范圍最廣,例如中國對非法捕殺瀕危野生動物的犯罪行為判處年限不等的有期徒刑并處罰金。

(二)理論依托和分析框架

1.理論依托

和諧話語分析深受韓禮德的馬克思主義語言學觀(實踐觀)、①進化系統類型說(物質世界的物理系統、生物系統、社會系統和意義系統)、②語境觀(即時語境的語場、語旨和語式三個功能變量)③和三大元功能思想(概念元功能、人際元功能和語篇元功能)④的影響。

韓禮德的馬克思主義語言學觀的核心是“實踐觀”,它與進化系統類型說、語境觀和三大元功能都是圍繞環境與語言之間的關系展開的,相互之間有著密切的聯系。實踐觀一方面將對語言和語言學的研究置于社會當中,以社會環境作為研究背景;另一方面從實踐中的問題出發,將語言和語言學研究應用于解決現實問題,而不是局限于語言學理論構建。但是,語言的社會環境并不是獨立于自然環境存在的,而是更廣闊的物理系統和生物系統的一部分,具體來說是包含了“生命”要素和“價值”要素的物理系統或是包含了“價值”要素的生物系統。因此,實踐中的問題不僅僅是社會中的各種政治、經濟、文化、歷史等問題,還包括更廣闊的涉及生命的問題。語言作為最復雜的系統,包含了生物系統的“生命”要素、社會系統的“價值”要素及其本身的“意義”要素,可以反映實踐中的各種問題,并進一步通過對人的意識形態的影響構建現實。語言是一個包含了四個層次的意義系統,分別是語義層、詞匯語法層、音系層和語音層。其中,語義層體現了實踐中的問題,包括所發生的事情(語場)、事情所牽涉的參與者(語旨)以及事情發生的渠道和媒介(語式),并進一步由詞匯語法層的選擇體現出來,例如及物性、語氣、主位、信息選擇等;語音層通過人體的發聲器官實現知識、情感和態度的輸出。

韓禮德的馬克思主義語言學觀、進化系統類型說、語境觀和三大元功能都離不開環境中人的角色定位和行動協調。人作為社會和自然界的重要參與者,需要了解、分析并解決實踐中的問題,通過語言這一多層次系統對社會和自然界中的各種關系和互動進行協調,在“和諧”價值觀的指導下實現:(1)物質世界中各個系統內部的和諧,例如生物系統中不同物種間、各種生物與能量和資源間的和諧,社會系統中機構與機構、國家與國家、地區與地區等不同群體間的和諧以及社會、經濟、政治、文化和生態等不同領域的和諧,意義系統中語言與其他意義資源之間、語言系統內部以及不同話語體系之間的和諧;(2)物質世界中各個系統的跨系統和諧。生態語言學研究的重點內容之一就是生物系統和社會系統與語言系統之間的和諧。

2.分析框架

和諧話語分析的研究框架分為兩個層面,即語篇層面和超越語篇層面。在語篇層面,和諧話語分析利用語境三要素與語言三大元功能的耦合關系,通過分析語篇及物性、邏輯語義、語氣、情態、評價、主位、信息的特征和模式,在良知原則、親近原則和制約原則的指導下考察環境中人的問題是什么、人的問題涉及哪些參與者以及人的問題的發生方式,展示人自身、人與他人、人與社會、人與自然、語言與自然之間的關系和相互作用的動態發展過程。在超越語篇的層面,和諧話語分析在良知原則、親近原則和制約原則的指導下分析對社會生態和自然生態產生影響的行為和理念,比較突出的兩個方面是教育和傳統文化(儀式)。在該層面,和諧話語分析考察世界中不同系統資源是如何相互配合,從而推動和諧或者不和諧的價值觀和狀態的。在這些資源中,語言可能是或者不是主要的資源,其他資源還包括肢體語言、副語言、物理環境、心理環境、歷史遺留等等。

(三)三個核心概念

1.“人的問題”

和諧話語分析提出的背景、理論依托、分析原則和分析框架都是圍繞“人”展開的(以人為本)。在和諧話語分析中,“人”是一個政治性的概念,主要指“人的問題”。

從廣泛的意義來說,政治性涉及政治、經濟、文化、歷史、社會等多個因素,具有明顯的價值取向。在中國語境中,“人”是指人民,而“以人為本”就是以“人民”為本,譯成英文是“people-orientedness”。在《和諧話語分析:中國語境下人的問題研究》一文中,“以人為本”的英文說法是“human-orientedness”。①會出現兩種不同的譯法,是由不同的語境決定的:限制在中國語境下的“以人為本”從中國的實際情況出發,將人的概念解釋為可以推動社會和自然可持續發展的群體;在對外傳播和諧話語分析時,人的概念被擴展到更廣闊范圍的人類,而不僅僅是中國語境下的人民或者特指的某個國家或者地區的人。在開展具體的語言和行為分析時,還需要根據具體的語境(特別是語旨)對人進行具體闡釋。

“以人為本”從根本上區別于人類中心主義。人類中心主義與宗教和唯心主義關聯,將人視為自然的統治者和征服者,強調人的主宰地位,以追求人的利益最大化為目標。“以人為本”受中國傳統儒家哲學影響,主張的是“和而不同”,是在承認“差等”基礎上的和諧。承認“差等”就是承認世間萬物存在質和量的不同,認同和接受現實生活中的倫常法規和等級秩序。與自然界中的其他生物相比,人具有高度能動性和道德意志,是推動社會和自然可持續發展的關鍵力量。在這一推動過程中,人的問題(包括人所面臨的問題和人所制造的問題)就被擺在了突出的地位。這些問題可以發生在不同的領域(社會的、自然的)、不同范圍(個人的、群體的、國家的、國際的)和不同方式(語言的、行為的)當中。

2.“和諧”

“和諧”是和諧話語分析最為核心的概念,也是和諧話語分析想要達到的目標,它既指意識領域的價值觀,也指物質世界中的狀態。作為一種價值觀,“和諧”根植于中國的傳統文化,同時受到中國社會主義核心價值觀的影響。中國傳統哲學所主張的“天地以生物為心”“人以天地生物之心為心”“天生萬物”“天人合一”等傳遞了世間萬物和諧共處的思想。此外,作為社會主義核心價值觀之一的“和諧”是關于事物之間辯證關系的思想,這些關系應該是積極的、恰如其分的。

在和諧價值觀的指導下,和諧話語分析致力于推動中國所提倡的和諧社會與和諧世界的構建與發展。要實現和諧社會,就要實現人自身的和諧(物質世界與精神世界)、人際關系的和諧(人與他人)、人與社會的和諧(人與社會中的不同要素)、人與自然的和諧(人與自然界的其他物種和自然環境)。要實現和諧世界,除了上述四個方面的和諧,還要實現語言自身的和諧、語言與自然的和諧以及國家間或地區間的和諧。

3.“話語”

和諧話語分析不僅是對語篇的分析,也是對相關社會實踐(行為)的分析,這是建立在福柯對“discourse”的解釋基礎之上的。②從狹義而言,“話語”特指語言使用,其最主要的表現形式是語篇(書面的或者口頭的);從廣義而言,“話語”是指一切社會實踐的種類和形式,它可以體現在作為意義系統的語言中,也可以體現在物理、生物和社會系統當中。

對話語的分析并非局限在對單個/多個語篇的分析或者對某類語篇的分析,還需要同時關注話語體系的建設,即話語體系生態。對話語的分析也并非局限于對人際關系和人與自然關系的分析,還需要同時擴展到對地區間和國家間關系的分析,即國際關系生態。因此,和諧話語分析中的“生態”涵蓋社會、自然和話語體系三個范疇,涉及個人、群體、國家、國際四個層面。

四、和諧話語分析的應用擴展

在黃國文教授已發表和出版的關于和諧話語分析的著述中,他重點勾畫了關于人自身和諧、人際關系和諧、人與社會和諧、人與自然和諧的研究。我們在多次交流中談到了進一步擴展和諧話語分析的構想,這里主要討論國際交往語境下的話語體系生態和國際關系生態,并在下一節以“一帶一路”南線三個國家(肯尼亞、馬來西亞和越南)關于廣州的新聞報道為例進行展示。

國際交往語境下的話語體系生態和國際關系生態是一個交叉的系統,如圖1所示。按照話語展開的層面劃分,可分為個人話語、社會機構話語、城市話語和國家話語,其中個人和社會機構是具有國際影響力的個體和組織;按照話語所涉及的維度劃分,可分為政策、情感和行動;按照話語所涉及的領域劃分,可分為政治、經濟、社會、文化、歷史、環境等。

國際交往中的話語是同時面向國內和國際的,實現的是信息和情感的對內和對外雙向傳播,在傳播過程中受到良知、親近和制約因素的影響,是建立在親近關系判斷(可以是國家間和地區間的親近關系,也可以是話題青睞,還可以是情感趨同)、良知自省(信息傳播是否以促進和諧和可持續發展為本)以及多級制約(包括國家制約和國際制約,以國家制約為首要)的基礎之上的。對內傳播和對外傳播有著不同的信息交流方式和信息載體,致力于解決的問題存在差異,而話語建設的方式和目的也有所不同。對內話語向讀者傳遞信息(用單向箭頭表示),可以通過選擇特定的話題引導讀者關注相關領域,通過情感輸入引導讀者對相關話題的態度和感知,借用國內全媒體、新媒體和自媒體實現信息傳遞。對外話語形成信息流通(用雙向箭頭表示),既要實現信息輸出,又要了解外部信息需求。外部信息需求可以通過國外全媒體和新媒體獲取,包含不同國家、地區、組織對不同話題的關注,以及針對相關話題的態度、情感和判斷。在認清外部信息需求的基礎上,①完善話語內容和方式,通過涉外平臺進行傳播,實現信息對接,并發揮國際影響力,由此實現兩方面的和諧:一是信息與話語之間的和諧,二是國家之間或者地區之間的和諧。

五、案例分析:廣州城市話語

本文選擇以城市話語為例進行分析,是因為城市話語是目前和諧話語分析尚未涉及以及話語體系研究中較少涉及的層面。本文在LexisNexis數據庫搜集“一帶一路”南線九國主要英文媒體中出現“guangzhou”的新聞,時間起點為2015年央視新聞首次在“一帶一路”版圖中加入“21世紀海上絲綢之路”南線,截至2020年12月。經搜索發現,除中國之外,最多涉及廣州報道的三個國家分別是肯尼亞[《民族日報》(Daily Nation)]、馬來西亞[《馬來西亞國家通訊社》(Malaysia National News Agency)]和越南[《新聞社》(Viet Nam News Agency)]。這些報道一方面展示了一帶一路南線國家對廣州的不同關注度,另一方面也成為本文分析的數據來源。

對外話語所傳遞的信息在傳播過程中逐層過濾,可能出現信息流失或者扭曲,其產生原因可能與媒體和報道者的認知和價值取向相關,也可能與不同國家的發展現狀和國與國之間的關系相關。因此,需要對外部信息進行解析,了解其話題關注和情感訴求,進行信息補足,實現信息平衡,從而調節城市間和國家間的關系,通過話語推動國際語境下城市發展的動態平衡。城市是國家的窗口,話語體系中的城市層面與國家層面緊密相聯,因此除了信息差以外,本案例分析中的另一個討論焦點是“國家關聯”。

(一)城市對外話語的國際信息差

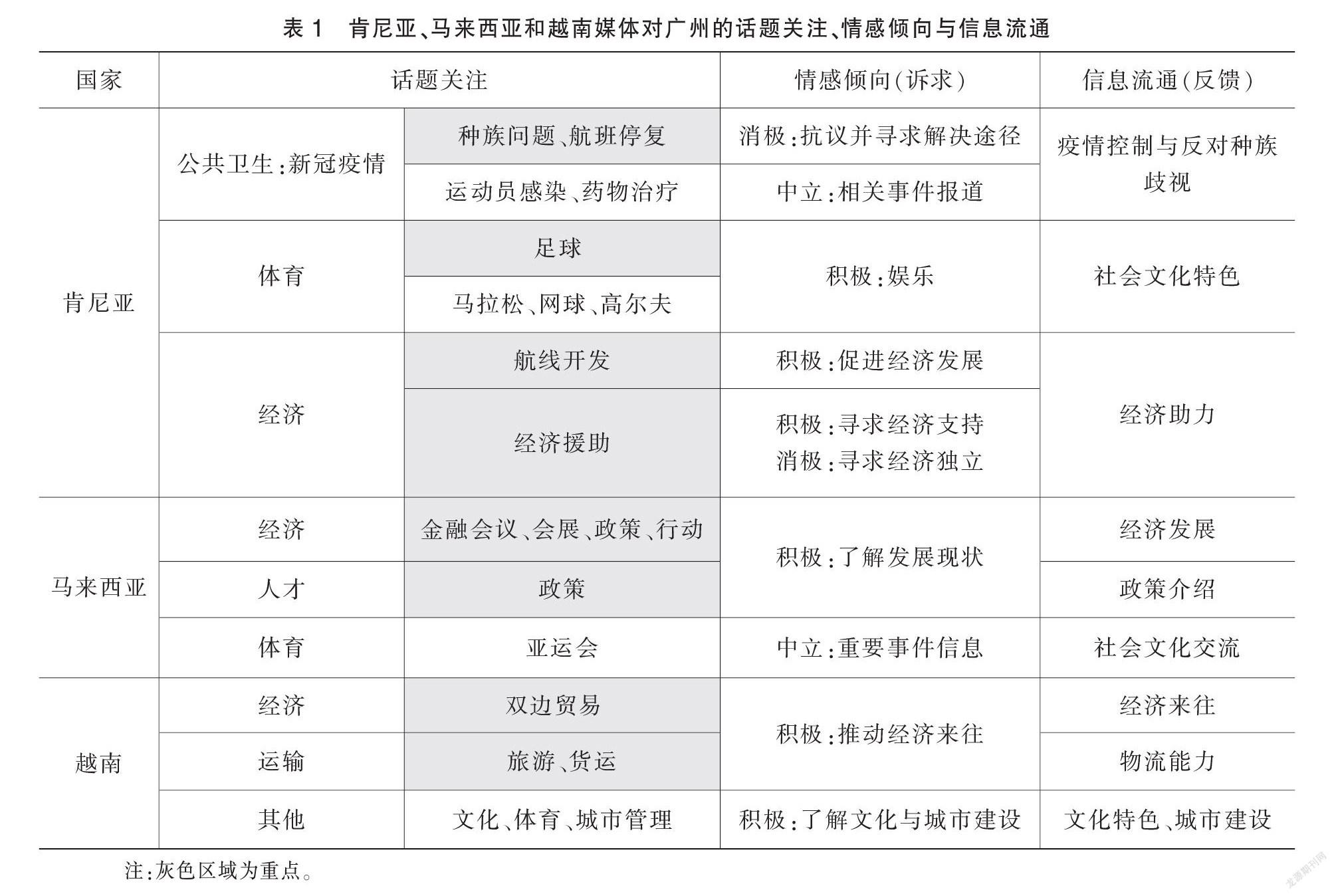

肯尼亞、馬來西亞和越南這三個國家的媒體對廣州關注的話題不盡相同(親近),展示了對廣州的熟悉度和對廣州的定位,表達了不同的情感訴求(親近、良知與制約),驅動相關信息的流通(問題解決)。

如下頁表1所示,這三個國家的話題關注有重合之處也有各自的特點。肯尼亞、馬來西亞和越南都關注經濟領域。此外,肯尼亞還尤其關注種族問題和體育,馬來西亞還關注廣州的人才引進,而越南還關注交通運輸。整體而言,馬來西亞和越南關于廣州的報道均呈現出積極的情感傾向,而肯尼亞在涉及種族問題和經濟援助時則呈現出消極甚至對抗的情緒。

肯尼亞關注新冠疫情,其中與廣州相關的焦點是種族問題與航班停復。特別是在種族問題上,肯尼亞尋求的是中國政府或者廣州市地方政府對質疑的解答以及有效的解決措施。肯尼亞媒體對廣州的另一個關注點在體育方面,尤以足球為重,這源于廣州足球俱樂部在國內外賽事中的突出表現。肯尼亞媒體對廣州足球的報道持積極態度,向讀者傳遞正面的信息。這類信息不同于公共衛生、政治、經濟等領域,其休閑娛樂性較強,營造的是輕松的氛圍。體育關聯產業和活動蘊含了豐富的社會文化因素,例如足球體育館的象征作用:“這與體育館的象征意義有關,特別是關于廣州發展。”(There’s something about the iconography and symbolism of the stadiums, particularly the Guangzhou development.)從這個意義上來說,體育及其周邊產業成為對外傳播城市社會文化特色的重要渠道之一。肯尼亞媒體對廣州的經濟報道一方面集中于航線開發與調整,另一方面關注中國的經濟援助。對于中國的經濟援助,肯尼亞的媒體報道呈現出矛盾的情感,既有積極的一面,也有消極的一面,其中消極情感主要源自對肯尼亞自主發展可持續性的擔憂。

與肯尼亞媒體在經濟領域的關注點不同,馬來西亞媒體對經濟領域的報道更側重國際性會議、會展、政策和行動,關注金融發展與人才引進,呈現出積極的態度。越南媒體對經濟的關注在于貿易往來,更注重雙邊互動,而對運輸的關注則旨在推進旅游和貨運發展。總體而言,越南媒體報道對與廣州的經濟往來呈現出積極態度,尋求的是更深入的互動,其中除了貿易往來和運輸發展,另一個特點是文化共鳴,這與廣州開展的與胡志明相關的活動密切關聯。

不同國家對廣州報道的話題側重展現了它們對廣州的熟悉度。對于肯尼亞而言,中國的肯尼亞人幾乎集中在廣州,因此對廣州的各個領域和各個區域都較為了解。肯尼亞媒體報道涉及的領域廣泛,包括建筑(主要是與足球關聯的體育館)、機場/海關(主要與航線關聯)、醫院/學校/科研機構(主要與公共衛生事件關聯)等等;涉及的區域集中,主要是非洲人聚集的區(如越秀區),更進一步具體到市場(如小北路)。馬來西亞媒體在描述經濟事件、活動或者會議時涉及的重點區域是南沙,其次是黃埔,這與南沙和黃埔作為經濟技術開發區、承辦大型國際金融會議、加快人才引進相關。

(二)城市話語中的國家關聯

在國際關系中,城市不是脫離國家存在的孤立個體,它在特定領域代表國家形象和國家發展,既可能推動國家間的積極關系,也可能帶來消極影響。因此,城市話語不可能脫離國家、區域和國際環境。

為了應對新冠疫情,中國政府對肯尼亞(包括整個非洲)開展了援助,但是集中發生在廣州的種族問題卻帶來了負面影響。肯尼亞媒體通常利用關系過程描述問題,表達國家層面與地方層面的對比,并利用物質過程展示事態發展。例如:

(1)在廣州的抱怨與中國在整個非洲大陸抗擊新冠疫情的努力所受到的歡迎形成鮮明對比,這周北京(在此代表中國)向該地區的18個國家捐贈了醫療用品。[The complaints in Guangzhou contrast with a welcome reception to Chinese efforts in battling the coronavirus across the African continent, where Beijing this week donated medical supplies to 18 countries. (Apr. 11, 2020) ]

(2)然而,在一場奇怪的命運轉折中,這些由大流行病引發的中非關系鉸鏈正在廣州出現。[Yet, in a strange twist of fate, these pandemic-inspired hinges of Sino-African relations were coming off in Guangzhou. (Apr. 27, 2020) ]

廣州作為沖突焦點所產生的消極后果上升到國際關系層面,影響中非關系。要形成可持續發展的國際關系,城市需要承擔起更大的責任。對于種族問題,肯尼亞媒體在發出質疑的同時,也對中國的相關報道進行轉載,向讀者展示廣州市地方政府和中國政府的回應,舒緩國內讀者的情緒。例如:

(3)廣州市衛生健康委員會主任唐小平說:“……要確保在穗非洲人民的生命安全和健康。”[“... ensure the safety of the lives and health of African people in Guangzhou,” said Tang Xiaoping, director of the Guangzhou municipal health commission. (April 15, 2020) ]

(4)在近期的疫情防控工作中,廣州市公安局副局長陳永球談到,對在穗非洲人民的隔離和核酸檢測措施完全遵循了之前對中國公民和其他外國人的措施。[Chen Yongqiu, deputy chief of the city’s public security bureau, said in the recent epidemic prevention and control work, the isolation and nucleic acid testing measures for Africans in Guangzhou fully followed previous measures for Chinese citizens and other foreigners. (April 15, 2020)]

(5)廣州當局發布了一系列反對歧視性限制的措施。[The authorities in Guangzhou have issued a raft of regulations against discriminative restrictions. (Apr 27, 2020)]

就廣州當地政府的回應而言,一般利用言語過程直接地[如例(3)]或間接地[如例(4)]引用廣州市發言人的話語展示信息來源,并利用同位語說明發言人身份,展示信息來源的權威性。這些引語利用物質過程表達所采取的行動,突出廣州為了解決問題所作的努力。此外,肯尼亞媒體也從本國視角傳播廣州的應對措施[如例(5)]。

由于種族問題上升到中肯國家關系層面,肯尼亞媒體同時大量轉載中國外交部發言人所傳遞的有關中國政府行動的信息,利用言語過程展示集中在廣州的種族問題受到中國政府的關注。例如:

(6)采取的措施包括提供無差別的健康管理服務,為需要接受醫學觀察的外國人指定酒店,與外國駐廣州總領事館建立有效的溝通機制,拒絕所有種族主義和歧視性言論。[The measures taken include providing health management services without differentiation, designating hotels for foreigners required to undergo medical observation, setting up effective communication mechanisms with foreign consulates-general in Guangzhou, and rejecting all racist and discriminatory remarks. (April 14, 2020)]

(7)趙(立堅)說:“非洲朋友可以期望在中國得到公平、公正、親切、友好的對待。”[“African friends can count on getting a fair, just, cordial and friendly reception in China,” Zhao said. (April 14, 2020)]

除了種族問題,經濟領域的航線開發也突出了廣州在中非交往中的重要地位。在肯尼亞媒體中,廣州甚至成為中國的“代名詞”。例如:

(8)在中國南方航空公司將其內羅畢至廣州的航班從兩班增加到三班后,肯尼亞和中國之間的旅游業和總貿易得到了極大推動。[Tourism and general trade between Kenya and China got a major boost after China Southern Airlines increased its Nairobi to Guangzhou flights from two to three. (May 30, 2018)]

馬來西亞媒體通過廣州關聯中國主要是利用關系過程。例如:

(9)從歷史上看,中國的民族復興可以追溯到廣州以及這個城市變化所反映的國家發展。[... historically China's national rejuvenation can be traced back to Guangzhou and the changes of the city reflect the development of the country. (Nov 24, 2020)]

(10)廣州是世界其他國家了解中國這一努力的窗口。……了解中國的一個關鍵是了解這個城市如何追求城市改造。[Guangzhou serves as a window for the rest of the world to understand China's such endeavor. .... A key to understanding China is figuring out how this city pursues urban regeneration.(Nov 24, 2020)]

同樣,國家關聯和話題傾向與對廣州的定位相關。肯尼亞媒體中的國家關聯主要出現在種族問題中,關注行使行政職能的廣州市的回應,并上升至中國政府的回應。而在經濟領域對中非航線的開發集中體現在新增直達廣州的航班,這依賴于廣州的經濟地位。而馬來西亞媒體的焦點則集中在廣州建設和發展的綜合性表現。

(三)小結

本節主要在親近、良知和制約三個原則的指導下簡要分析了三個國家媒體關于廣州的報道,展示了國際語境下城市話語的多層面、多維度體系,包括話題傾向(城市間或國家間的何種話題更為親近,何種話題更為疏遠)和情感傾向(積極的情感建立了更親近的關系,消極的情感可能使關系疏離),以及城市間問題尤其是上升到國家層面的問題(發現問題并從良知和制約角度尋求問題解決),從而為在和諧話語分析視角下尋求城市話語在話語體系中的協調和國際關系的協調提供一些思考。

六、結語

本文對黃國文教授提出的和諧話語分析進行了梳理、闡釋和拓展,突出了該路徑的核心思想——“人的問題”、“和諧”和“話語”。和諧話語分析可以總結為:從人的問題出發,在“和諧”的價值觀和“天人合一”的生態哲學觀的指導下,分析、解釋、評估和推進人自身的和諧、人際和諧、人與社會和諧、人與自然和諧、語言與社會和自然和諧、國際關系和諧。因此,和諧話語分析致力于突破三個局限:從語篇分析擴展到行為分析;從對某個或者某類語篇分析擴展到話語體系分析;從對人與自然關系的分析擴展到其他可能影響和諧社會與和諧世界的各種關系和行為的分析。和諧話語分析源自中國語境,同時在國際上也受到知名學者的關注。①這一全新的話語分析路徑不僅適用于具有中國特色的話語分析,還可以應用到具有國際視野的各類生態教育和國際對話當中。

責任編輯:胡穎峰

[作者簡介]趙蕊華,中山大學外國語學院副教授(廣東廣州 510275)

[基金項目]廣州市哲學社會科學發展規劃2020年度課題羊城青年學人項目“‘一帶一路’南線國家主流媒體中廣州國際形象的話語建構與策略研究”(2020GZQN01)

①參見鄭通濤:《語言的相關性原則——語言生態學初探之一》,《廈門大學學報》(哲學社會科學版)1985年第4期;李國正:《生態語言系統說略》,《語文導報》1987年第10期;李國正:《生態漢語學》,長春:吉林教育出版社,1991年。

②參見譚曉春:《和諧共生:生態詩歌的話語分析——以《一個真實的故事》為例》,《外國語言文學》2018年第5期;盧健、常晨光:《有益性話語中的變與不變:兩首《洪湖水》的和諧話語分析》,《外語教學》2019年第5期;武凌云:《網絡語言生態文明建構的和諧話語分析模式》,《中國社會科學報》2019年12月10日,第9版;趙蕊華、黃國文,《漢語生態和諧化構建的系統功能語言學分析》,《外語研究》2019年第4期;孫莉、楊曉煜:《評價理論視域下的和諧話語分析——以2018年“百篇網絡正能量文字作品”為例》,《中國外語》2020年第4期。

①E. Haugen, “On the Ecology of Languages,” Talk delivered at a conference at Burg Wartenstein, Austria, 1970.

②M. A. K. Halliday, “New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics,” Journal of Applied Linguistics, no.6, 1990, pp. 7-16.

③黃國文:《外語教學與研究的生態化取向》,《中國外語》2016年第5期。

④黃國文:《論生態話語和行為分析的假定和原則》,《外語教學與研究》2017年第6期。

⑤黃國文:《從生態批評話語分析到和諧話語分析》,《中國外語》2018年第4期。

⑥參見黃國文、趙蕊華:《什么是生態語言學》,上海:上海外語教育出版社,2019年;黃國文、趙蕊華:《功能話語研究新發展》,北京:清華大學出版社,2021年;趙蕊華、黃國文:《和諧話語分析框架及其應用》,《外語教學與研究》2021年第1期;Huang Guowen & Zhao, Ruihua, “Harmonious Discourse Analysis: Approaching Peoples’ Problems in a Chinese Context,” Language Sciences, vol. 85, 2021, pp. 1-8.

①M. A. K. Halliday, “Language in a Changing World (occasional paper),”Applied Linguistics Association, no. 13, 1993, pp. 62-81;J. R. Martin, “Grammar Meets Genre: Reflections on the Sydney School,” Arts: The Journal of the Sydney University Arts Association, no. 22, 2000, pp. 47-95;韓禮德、何遠秀、楊炳鈞:《系統功能語言學的馬克思主義取向——韓禮德專題訪談錄》,《當代外語研究》2015年第7期。

②M. A. K. Halliday & C. M. I. M. Matthiessen, Construing Experience through Meaning: A Language-based Approach to Cognition, London: Cassell, 1999.

③M. A. K. Halliday, Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning, London: Arnold, 1978.

④M. A. K. Halliday & C. M. I. M. Matthiessen, Halliday’s Introduction to Functional Grammar(4th edition), London: Routledge, 2014.

①Huang Guowen & Zhao, Ruihua, “Harmonious Discourse Analysis: Approaching Peoples’ Problems in a Chinese Context,” Language Sciences, vol. 85, 2021, pp.1-8.

②M. Foucault, The Archeology of knowledge. London: Tavistock Publications, 1972.

①李宇明:《語言在全球治理中的重要作用》,《外語界》2018年第5期。

①參見A. Stibbe, Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By(2nd edition), London: Routledge, 2021, pp. 211-212; S. J. Cowley, “Ecolinguistics Reunited: Rewilding the Territory,” Journal of World Languages, vol. 7, no. 3, 2021.